Émeline ROY est maîtresse de conférences à Aix-Marseille Université, membre de l'UR 4671 ADEF et du GIS Art & Éducation. Ses recherches interrogent l'enseignement du design, les pratiques de création-conception et les enjeux de formation liés aux compétences créatives et transformatives, notamment dans les Arts appliqués et en lycée professionnel.

Christophe MOINEAU est maître de conférences en design à Nîmes Université, membre de l'unité PROJEKT (EA 7447) et du GIS Arts & Éducation. Designer-chercheur et docteur en sciences de l'éducation, ses travaux portent sur les situations de conception en contexte pédagogique, notamment en design produit et design social.

Luc MATTEI est ancien élève de l'École Normale Supérieure, docteur et agrégé en philosophie. Il enseigne en DNMADE et en DSAA à l'École Supérieure de Design de Marseille (ESDM). Ses travaux portent sur la philosophie du design en lien avec la question du travail et de la culture matérielle, ainsi que sur les enjeux pédagogiques du design.

Éric TORTOCHOT est maître de conférences, habilité à diriger des recherches en sciences de l'éducation et de la formation à Aix-Marseille Université, directeur adjoint de l'UR 4671 ADEF et chargé de mission auprès de la fédération de recherche SFERE Provence (FED 4238). Il contribue à la formation des enseignants en design (Inspé d'Aix-Marseille) et dirige le GIS Art & Éducation.

Résumé

Cet article propose une analyse de la transposition de la matrice disciplinaire du design dans l'enseignement scolaire, à partir d'une lecture croisée de Kuhn et Develay. L'étude diachronique des référentiels de la voie technologique Arts appliqués (1981-2019) met en lumière les tensions entre valeurs critiques, héritages professionnels et prescriptions éducatives. La notion de design scolaire est proposée pour désigner une matrice disciplinaire spécifique, produite par et pour l'institution.

Mots clés

Design scolaire, Matrice disciplinaire, Référentiels, Transposition, Éducation

Abstract

This article analyses the transposition of the disciplinary matrix of design into the school curriculum, through a cross-reading of Kuhn and Develay. A diachronic study of the official curricula for the French technological track in Applied Arts (1981-2019) highlights tensions between critical values, professional legacies, and educational prescriptions. The notion of design scolaire [upper-secondary design education] is proposed to describe a specific disciplinary matrix shaped by and for the educational institution.

Key-words

Upper-secondary design education; Disciplinary matrix; Curricula; Transposition; Education

Introduction

Les pratiques contemporaines du design se caractérisent par une diversité croissante de leurs usages, de leurs pratiques et de leurs référentiels de formation. De la recherche-création au design d'innovation sociale, en passant par le care design ou le design management, le « design » est aujourd'hui mobilisé dans des champs multiples, parfois éloignés de ses fondements historiques, y compris quand il s'agit de l'enseigner. Cette diversification questionne les contours et l'unité du design en tant que profession1 ou que discipline d'enseignement2, tout en ravivant les débats sur ses fonctions critiques, sociales ou économiques, notamment au prisme de sa dilution dans les logiques marchandes3 ou de son implication dans les transformations sociétales4. Parallèlement au développement des professions du design, son introduction dans les programmes de l'école primaire, du collège et du lycée a contribué à son institutionnalisation en tant que discipline scolaire au même titre que des sciences établies telles la biologie, la physique ou les mathématiques. Enfin, par-delà les pratiques professionnelles, la recherche scientifique5 revendique pour le design le statut de discipline académique au sein des sciences humaines et sociales6.

Le design se déploie ainsi entre trois statuts qui coexistent sans toujours se recouper : champ professionnel spécialisé, discipline scolaire et champ de recherche académique en émergence. Cette polysémie du terme « discipline » invite à clarifier les registres. Si les acceptions scolaires et académiques sont relativement stabilisées, l'idée d'une « discipline professionnelle » demeure plus rare. Dans une perspective sociologique, Champy définit un métier comme un « ensemble d'activités mettant en œuvre des savoirs et des savoir-faire spécialisés dont la valeur transcende les contextes particuliers de cette mise en œuvre7 ». À propos de l'architecture, il distingue des composantes internes (maîtrise de la conception et du dessin) et externes (savoirs techniques, histoire), qui structurent une culture professionnelle sans pour autant constituer une discipline au sens scolaire ou académique.

Dans ce contexte, la notion de matrice disciplinaire, proposée par Thomas Kuhn8 pour penser les conditions d'émergence et d'évolution des sciences, offre un cadre heuristique pour interroger les recompositions du design. Certes, sa transposition n'est pas exempte de limites : appliquée au design, elle risque de n'être qu'une analogie partielle9. Mais certaines composantes apparaissent opératoires. La manière de poser les problèmes – cahier des charges, brief, enquête d'usages – fonctionne comme des formes partagées, sinon stabilisées. La réponse à un besoin constitue également un invariant opératoire. Comme le dit Charlotte Perriand : « Si vous me demandez : dessine-moi un siège, je resterai sèche... Par contre, ça va me manquer dans un endroit... ben l'imagination va venir, ça va faire tik, ça va sortir10 ». Plus largement, croyances métaphysiques, valeurs partagées et exemples structurants peuvent éclairer les logiques internes du champ.

Dans une perspective didactique, Michel Develay transpose cette notion pour fonder une « épistémologie des savoirs scolaires11 ». Il montre que les disciplines scolaires reposent sur des raisonnements épistémologiques, sociaux, psychologiques et pédagogiques, caractérisés par des objets, des tâches et des connaissances déclaratives et procédurales qui forment ensemble une matrice disciplinaire scolaire.

C'est à partir de cette double filiation, Kuhn et Develay, que nous proposons d'explorer ce que nous appelons le « design scolaire ». Celui-ci désigne un ensemble de pratiques, de savoirs et de prescriptions produits par et pour l'institution éducative, distincts des usages professionnels ou académiques. Ces pratiques se construisent dans un cadre non professionnalisant12, ce qui les distingue notamment de la formation aux métiers du design dispensée en enseignement supérieur. Notre analyse porte sur le baccalauréat technologique Arts appliqués, depuis l'introduction du design comme discipline et pratique scolaire en 198113 jusqu'aux réformes contemporaines (1996-199714, 2011 et 201915).

Nous interrogeons la manière dont ces pratiques scolaires du design ont permis de transposer et de recomposer la matrice disciplinaire du design au sein de l'institution scolaire, et ce que ces transformations révèlent des débats constitutifs du design.

L'étude repose sur une analyse diachronique des textes officiels (référentiels, programmes, bulletins) située au croisement des sciences de l'éducation, des design studies et des perspectives épistémologiques. Elle vise à éclairer les processus de stabilisation, de normalisation et de reconfiguration d'un « design scolaire ». Loin d'alimenter un discours sur la seule crise du design, nous cherchons à rendre compte des ambivalences, des relectures et des recompositions qui traversent et singularisent cette matrice disciplinaire.

1. La matrice disciplinaire comme outil d'analyse des disciplines

1.1. Une notion issue des sciences : composantes et transpositions

La notion de matrice disciplinaire, introduite par Thomas Kuhn dans la postface de La structure des révolutions scientifiques16, permet de dépasser une approche purement paradigmatique des disciplines, en intégrant des dimensions plus larges : croyances, valeurs, exemples, et dans certains cas, formalismes partagés. Ces composantes forment un système cohérent qui caractérise la « science normale » d'une communauté à une époque donnée, et dont les crises internes provoquent les « révolutions scientifiques »17.

Kuhn distingue ainsi :

• Les généralisations symboliques qui désignent des énoncés tenus pour acquis au sein d'une communauté et qui peuvent se formuler sous forme verbale ou formelle (« l'action est égale à la réaction »).

• Les croyances qui renvoient aux principes heuristiques et aux représentations partagées qui orientent la recherche.

• Les valeurs qui désignent les critères généraux de validité ou de pertinence (simplicité, cohérence, adéquation aux faits).

• Les exemples qui fonctionnent comme des cas emblématiques permettant aux novices de s'approprier la manière de penser et d'agir d'une communauté.

Cette matrice disciplinaire n'est cependant pas un système figé. Kuhn insiste au contraire sur son caractère historiquement dynamique, structuré par des phases de stabilité (la science dite « normale ») et des crises18 liées à l'accumulation d'anomalies. Celles-ci déclenchent des révolutions scientifiques, moments de rupture où une nouvelle matrice remplace l'ancienne, non par accumulation de connaissances, mais par renversement des cadres de pensée.

Toutefois, transposer directement cette conceptualisation aux disciplines non scientifiques pose problème. Le risque est de ne conserver qu'une analogie trop lointaine, sans prise sur les logiques propres de champs comme l'éducation19 ou le design20. Kuhn lui-même n'excluait pas ces extensions, évoquant l'art ou d'autres formes de savoir21, mais il travaillait sur des communautés restreintes et des corpus très stabilisés. L'usage que nous faisons ici de la matrice est donc davantage heuristique que strictement homologique.

Dans le cas du design, les généralisations symboliques codifiées et universellement stabilisées sont rares22, ce qui rend difficile l'identification d'une matrice unifiée comparable à celle des sciences expérimentales. Mais le champ mobilise des langages communs, des méthodologies de projet, des conventions graphiques et des référents culturels qui fonctionnent comme des repères stabilisateurs, notamment en contexte éducatif et professionnel23. Ces éléments dessinent une matrice située, structurée autour de croyances métaphysiques, de valeurs revendiquées et d'exemples constitutifs.

1.2 Vers une matrice scolaire située et reconfigurée

Dans ce contexte, si un travail sur la matrice de la discipline et des pratiques scolaires du design s'impose, c'est parce qu'il manque une réflexion matricielle sur les objets, tâches, connaissances déclaratives, procédurales24. Le design est une discipline d'enseignement identifiée dans la formation des futurs professionnels de la conception. En revanche, les programmes scolaires ne sont pas discutés avec les professionnels du design. Ils sont le fruit d'un travail académique mené par des pédagogues qui puisent les contenus dans leurs savoirs sur le design et par des gestionnaires qui décident du temps horaire consacré aux enseignements selon une économie d'échelle qui n'a rien à voir avec les besoins d'enseignement (par exemple, il faut répondre à la tendance générale de réduction du temps scolaire). Par conséquent, les programmes peuvent se faire l'écho de divergences entre sphères académiques et professionnelles sur les dispositifs éducatifs mis en œuvre pour enseigner le design et sont modifiés pour correspondre à l'état des débats qui agitent la société. Ce constat rejoint les travaux de Martinand25, qui montre que les curricula scolaires sélectionnent et transforment les « pratiques sociales de référence » plutôt que de les reproduire directement ; de Jonnaert26, qui insiste sur le rôle du curriculum vécu dans l'écart entre prescriptions et pratiques ; et de Terrien, qui met en évidence, à propos de l'enseignement musical, la nécessité d'une épistémologie didactique articulant savoirs savants et logiques scolaires27. La question de la fonction légitimante des programmes se pose à cet endroit.

Loin de reproduire mécaniquement les référentiels disciplinaires académiques, l'institution scolaire filtre, hiérarchise et reconfigure les composantes du design, parfois jusqu'à les neutraliser, en fonction de ses logiques propres, de ses contraintes et des finalités éducatives qui lui sont assignées (par exemple, l'examen du baccalauréat28).

C'est précisément dans ce cadre que s'inscrit notre analyse des contenus d'enseignement du baccalauréat technologique Arts appliqués depuis sa création. Cette formation constitue un terrain privilégié pour observer la manière dont une matrice disciplinaire scolaire se formalise, se transforme et se transmet, à l'interface entre noosphère29, prescriptions institutionnelles, réformes successives et références issues des pratiques contemporaines du design.

Dans nos travaux30, nous avons montré comment l'enseignement du design dans le cadre scolaire s'appuie sur une matrice composite, articulant des croyances implicites sur la créativité, des valeurs institutionnelles liées à la technicité, à l'innovation ou à la responsabilité sociale, et des exemples empruntés aux champs du design industriel ou du design social.

Ce processus de reconfiguration suggère l'hypothèse selon laquelle l'école joue un rôle actif dans la structuration du design comme discipline enseignée. Plutôt qu'un remplacement de paradigme, on observe une coexistence de références et de valeurs parfois contradictoires ; sur le social, l'environnement, l'industrie ou l'artisanat. Ces écarts traversent les prescriptions, les pratiques et les attentes évaluatives, façonnant une matrice curriculaire instable, en recomposition continue.

2. Le design au lycée technologique comme matrice scolaire en recomposition

L'enseignement du design au lycée technologique en France constitue un terrain d'observation privilégié des recompositions disciplinaires en contexte scolaire.

La première des attentes du baccalauréat technologique Arts appliqués, mis en place en octobre 1981 pour une application à la rentrée 1982, est politique et culturelle. Le projet est porté par le nouveau gouvernement socialiste qui promeut les métiers de la création. La première série de baccalauréat technologique est créée en lycée aux côtés des enseignements technologiques et artistiques31. Elle ne propose pas un enseignement du design mais d'arts appliqués32 : le terme anglophone d'origine latine est mal compris et classé dans les anglicismes. Une telle indécision sémantique a pour conséquence non seulement la double appellation des enseignements encore aujourd'hui – arts appliqués et design –, mais aussi une imprécision sur les origines de la formation : beaux-arts appliqués à l'industrie, arts décoratifs, arts industriels, design, Gestaltung façon Bauhaus/Ulm, ou encore esthétique industrielle façon Souriau ou Viénot. Dès sa fondation, l'enseignement scolaire du design est instable, reposant sur une épistémologie floue.

Le baccalauréat technologique F12 (Btn F12) est créé avec l'ambition de rassembler tout ce que l'on sait du design dans ce dernier quart du XXᵉ siècle, alors que son histoire est encore mal connue. Le texte est programmatique, constitué de longues listes de contenus (ATC, technologie, expression plastique, composition, représentation) que les enseignants doivent utiliser. Il ne distingue pas savoirs de référence et savoirs savants. Certaines épreuves du bac sont d'ailleurs classées parmi les « épreuves à caractère professionnel ».

En 1996, le baccalauréat Sciences et technologies industrielles, arts appliqués (STIAA), maintient l'exigence académique mais s'éloigne de l'ambition professionnelle : on ne forme plus des designers. Les savoirs technologiques sont relégués en marge au profit de la conception. Le bac STIAA se concentre sur le projet, alimenté par des savoirs connexes (histoire du design, technologie, expression plastique).

En 2011, la série devient le baccalauréat Sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A), qui clarifie ses finalités : orientation vers l'enseignement supérieur et sensibilisation au design. On ne parle plus d'excellence mais de pertinence. En 2018-2019, peu de changements : le bac STD2A reste une propédeutique aux formations professionnelles du design, dans un paysage lycéen dominé par les filières générales, sans effet sur cette série technologique.

Parallèlement à la définition large du design qui ne cesse d'évoluer depuis plusieurs décennies, marquée par une instabilité disciplinaire et l'absence de codes formalisés universellement partagés, l'enseignement du design s'inscrit dans un cadre structuré par l'institution éducative. Les référentiels, démarches prescrites et attendus explicites constituent autant de tentatives de stabilisation, qui fonctionnent comme des généralisations symboliques situées. Ces formes de cadrage participent à construire une matrice disciplinaire scolaire spécifique, parfois en décalage avec les valeurs exploratoires ou critiques historiquement associées au design.

En mobilisant la grille kuhnienne adaptée par Develay33, il s'agit d'éclairer la manière dont les attentes officielles formalisent cette matrice, en révélant ses bifurcations scolaires. La matrice disciplinaire du design enseigné au lycée technologique peut ainsi être décomposée selon quatre dimensions, adaptées des travaux de Kuhn :

• Des croyances partagées, relatives aux représentations implicites sur la nature du design et son rôle social ;

• Des valeurs revendiquées, portées par les prescriptions éducatives et les attentes institutionnelles ;

• Des exemples structurants, qui assurent la circulation des références, des projets ou des figures emblématiques ;

• Des généralisations symboliques situées, produites par l'institution scolaire sous forme de démarches normées, de langages partagés et d'outils d'évaluation.

Ces composantes ne structurent pas totalement le design comme discipline, mais elles configurent un espace normatif partiel où se confrontent ambitions créatives, finalités éducatives et logiques d'instrumentalisation.

2.1 Croyances partagées et représentations implicites

La première composante de la matrice disciplinaire de l'enseignement du design réside dans les croyances partagées diffusées par les référentiels et dispositifs éducatifs. Elles véhiculent une vision implicite du design comme levier de transformation sociale et culturelle, fondée sur une intelligence sensible, créative et transdisciplinaire.

L'analyse des textes officiels montre que l'enseignement du design vise à instaurer des méthodes de travail propres à la discipline et à appréhender la complexité des systèmes, traduisant une confiance diffuse dans la capacité du design à articuler démarche de projet, ouverture critique et transformation des environnements.

Ces croyances demeurent situées : filtrées par les contraintes de l'institution scolaire et ses finalités. Dans les années 1980, l'enseignement s'ancre dans une logique de rationalisation et d'adaptation industrielle, traduisant une vision professionnalisante. On observe ensuite un déplacement progressif, d'un design centré sur l'exploration (années 1990) vers un design davantage finalisé, lié à l'innovation, à la durabilité et à l'insertion sociale (après 2011).

2.2 Valeurs revendiquées et finalités éducatives

Les valeurs mises en avant par l'enseignement du design contribuent à sa reconnaissance disciplinaire. Les textes valorisent la créativité, l'autonomie, l'ouverture culturelle et la responsabilité sociale, en écho aux valeurs historiquement associées au design et aux enjeux éthiques et environnementaux actuels.

Cependant, ces valeurs ne sont pas toujours congruentes avec les finalités éducatives de l'institution. La voie technologique, marquée par ses visées professionnalisantes dans les années 1980 puis par les réformes successives réduisant spécialités et filières34, tend à normer les démarches et à restreindre l'expérimentation. Cette dichotomie entre valeurs créatives et contraintes institutionnelles nourrit les ambivalences observées dans les pratiques enseignantes35.

2.3 Exemples structurants et références stabilisées

Dans la construction scolaire du design, les exemples mobilisés participent à une stabilisation partielle du champ. Les référentiels sélectionnent des projets, figures et démarches compatibles avec les finalités pédagogiques, privilégiant le design produit, environnemental ou de communication. Ils mettent ainsi en avant des objets usuels et dispositifs de communication, au détriment de références plus critiques ou spéculatives. Cette sélection construit un corpus réduit, qui invisibilise certaines dimensions du design.

Ce corpus prescrit ne recoupe que partiellement l'enseignement effectif. Les pratiques pédagogiques traduisent des appropriations différenciées, selon les ressources locales, les postures professionnelles et les trajectoires d'enseignants. Ces écarts entre prescrit et réel interrogent le sens que les enseignants donnent à leur métier et aux finalités de leur enseignement.

2.4 Généralisations symboliques situées et formalisation partielle

Si le design ne dispose pas de généralisations symboliques universelles comparables aux disciplines scientifiques, l'institution scolaire produit des formes de formalisation situées. Les référentiels prescrivent des méthodologies de projet, des outils d'évaluation et des langages partagés qui stabilisent partiellement les pratiques.

Ces démarches normées permettent de sécuriser les apprentissages (par exemple, la « Composition d'art appliqué » en 1981 ou la « Conception et création en design et métiers d'art » en 2018), mais elles tendent aussi à réduire la diversité des approches. La formalisation partielle constitue ainsi un levier de structuration disciplinaire, en contradiction avec les ambitions critiques du champ. Elle rappelle, par certains aspects, l'analyse de Simondon : toute stabilisation est provisoire, car formes techniques et prescriptions scolaires demeurent en évolution et en réinterprétation36. Les méthodologies prescrites ne traduisent donc pas un consensus, mais une tentative de cadrage temporaire de pratiques hétérogènes.

2.5 De l'expression plastique à la démarche de projet contextualisée

L'analyse comparée des référentiels successifs montre les reconfigurations de la matrice disciplinaire de l'enseignement du design. En 1981, centré sur les « arts appliqués », le référentiel valorise une pédagogie expérimentale articulant esthétique, technique et environnement autour de l'objet, de l'espace et de l'image. En 1996-1997, le terme « design » apparaît mais reste lié à une approche sensible et culturelle : l'enseignement repose sur l'expression plastique et une créativité conçue comme praxis exploratoire. En 2011, un basculement s'opère : l'enseignement s'ancre dans une logique systémique et contextualisée, où projet, innovation, durabilité et complexité dominent. Le « designer » (l'élève, entendu comme tel mais loin du métier) devient acteur de résolution de problèmes inscrits dans des situations concrètes.

2.6 Valeurs éducatives et glissements axiologiques

Si tous les référentiels valorisent créativité, sens critique et autonomie, ces finalités se reconfigurent. En 1981, la créativité s'articule à une culture artistique et technique nourrie de références patrimoniales (Bauhaus, Style 1900, etc.). En 1996-1997, elle devient un espace d'émancipation perceptive par l'expérimentation. En 2011, elle se met au service de l'innovation et de la responsabilité, dans une logique de réponse à des enjeux sociétaux.

Cette évolution marque le passage d'une approche exploratoire à une orientation plus finalisée, où la démarche de projet sert de cadre de compréhension et de projection dans un monde complexe.

2.7 Références et structures de légitimation

L'évolution des exemples et références confirme ce mouvement. Les référentiels initiaux mobilisent une culture historique explicite (programme chronologique d'ATC confié aux enseignants) et une pédagogie par l'analyse de styles et de formes. Progressivement, les textes valorisent des domaines d'application (design de produit, d'espace, de communication), puis des enjeux sociétaux sans appui sur des figures patrimoniales. Le référentiel de 2011 incarne cette inflexion : il privilégie les notions d'usage, de contexte et d'interaction, et confie à l'enseignant la construction des contenus culturels. Cette désinstitutionnalisation des références marque un recentrage sur l'adaptation plutôt que sur la transmission d'une culture commune. Transposé au champ scolaire, ce raisonnement éclaire la manière dont les programmes reflètent les dissonances sociales plus larges. Les sciences de l'éducation peuvent en faire un usage analogue en décrivant ce qui est considéré comme apprentissage « normal » à une époque donnée. Ces programmes, par leurs représentations implicites, exercent ainsi une dimension prescriptive, parfois en creux, en évacuant certaines dimensions jugées inessentielles.

3. Discussion et enjeux de stabilisation curriculaire

3.1. La matrice disciplinaire : entre continuités et bifurcations

L'analyse diachronique des référentiels met en évidence des permanences mais surtout des transformations. Les invariants tiennent à la créativité, à l'expérimentation et aux démarches d'investigation propres au design, mais leurs modalités et contextes varient.

Avant 2011, les référentiels restent arrimés à des démarches analytiques centrées sur l'objet, ses propriétés et ses usages (par ex. en 1997, un programme technologique très détaillé). Ils traduisent une conception du design comme réponse fonctionnelle et technique à une demande, inscrite dans la filiation industrielle du XXᵉ siècle et dans l'héritage pédagogique de la HfG Ulm, articulant technique, responsabilité sociale et projet37.

La réforme de 2011 introduit une inflexion systémique et socio-culturelle. Les attendus relatifs à « une posture de citoyen attentif aux enjeux de société38 » et à la prise en compte des usages sociaux marquent un déplacement vers des préoccupations éthiques et critiques : l'élève est moins un futur designer qu'un citoyen éclairé. Cette évolution rejoint les travaux en design social39 et participatif40. Contrairement au modèle scientifique de Kuhn, où une « révolution » remplace un paradigme, le design scolaire fonctionne sur un mode de coexistence. Les matrices ne se succèdent pas mais cohabitent, reflétant les dissonances constitutives du champ. En ce sens, les référentiels ne décrivent pas seulement des bifurcations : ils normalisent certaines conceptions du design au détriment d'autres.

3.2. Les croyances et tensions à l'œuvre : entre injonctions créatives et cadrages normatifs

Les référentiels successifs véhiculent des conceptions implicites de la créativité et de la posture de designer. Avant 2011, la créativité semble associée à des démarches méthodiques et organisées, au service d'une réponse efficace à une demande spécifique. Dans cette perspective, la créativité est prescrite comme une compétence à développer, mais dans des cadres relativement balisés, proches des logiques industrielles.

À partir de 2011, les référentiels intègrent davantage l'incertitude, la complexité et l'ouverture des situations. Ils valorisent l'engagement dans une réflexion collective et la prise en compte des controverses sociales, rejoignant des approches critiques du design. Cette évolution témoigne d'un déplacement des croyances sous-jacentes : d'une vision instrumentale de la créativité vers une conception située, réflexive et dialogique.

Cette dichotomie entre ouverture exploratoire et cadrage normatif n'est pas propre au contexte scolaire : elle s'inscrit dans une généalogie du design pensée comme espace d'émancipation et de transformation sociale, que certains auteurs, à l'image de William Morris, associent à une « pédagogie critique du design » fondée sur l'acquisition de savoir-faire et la remise en question des hiérarchies culturelles41.

Cependant, des divergences persistent. Les injonctions à la créativité, à l'innovation et à la conduite de projet coexistent avec des dispositifs d'évaluation normés et parfois paradoxaux, qui laissent peu de place à l'incertitude et à l'erreur comme ressources d'apprentissage42. Les référentiels scolaires assurent ainsi une fonction normative et légitimante : en codifiant la créativité comme objectif éducatif, ils la cadrent en même temps qu'ils la valorisent. Cette tension participe d'un mouvement plus large de « décomposition de la forme "projet"43 », où les formats codifiés oscillent entre instrumentalisme et ouverture réflexive. Enfin, on notera que ces approches de la créativité et de l'innovation s'appuient peu sur les apports de la recherche spécialisée, ce qui renforce l'écart entre prescriptions institutionnelles et savoirs scientifiques.

3.3. Des prescriptions situées, des pratiques à explorer

Les prescriptions ne décrivent pas des pratiques effectives, mais configurent des espaces possibles d'action (ce qui explique la différence entre le prescrit et le réel). La manière dont enseignants et élèves s'en saisissent constitue un champ de recherche encore peu investigué. Des travaux antérieurs montrent que les enseignants de design au lycée intègrent des enjeux sociaux, collaboratifs et critiques dans leurs cours44, en articulant des postures de guidage, de médiation et de lâcher-prise45, et en interprétant localement les référentiels nationaux46. Dans cette perspective, Farsy47 met en évidence les ajustements opérés par les enseignants pour composer avec les écarts entre les prescriptions institutionnelles et leurs intentions éducatives. Elle montre aussi comment les élèves construisent leur rapport au projet entre créativité, exigences scolaires et attentes de performance, révélant les décalages entre les textes et les expériences vécues. De ce point de vue, l'évolution des prescriptions d'une exigence professionnalisante vers une sensibilisation au métier en vue d'une orientation désirée est symptomatique. Toutefois, les élèves restent concentrés sur les modalités d'évaluation terminale (l'examen du baccalauréat) qui les éloignent sensiblement d'une préparation à la poursuite d'études supérieures dans le domaine48.

En ce sens, la matrice disciplinaire de l'enseignement du design ne peut être considérée comme une structure figée. Elle se recompose en interaction avec les pratiques, les cultures locales et les trajectoires des acteurs. L'enjeu pour la recherche en design et son enseignement est de continuer à articuler l'étude des textes prescrits, l'analyse des gestes professionnels et des pratiques apprenantes dans des situations concrètes.

3.4 Le design scolaire, un espace prescriptif en recomposition

L'analyse diachronique des référentiels met en lumière les mutations des prescriptions institutionnelles, des logiques fonctionnalistes des années 1980 à l'ouverture aux enjeux sociaux et environnementaux après 2011. Ces déplacements traduisent une recomposition de la matrice disciplinaire, dont la stabilisation relative repose sur des dissonances persistantes entre créativité prescrite et cadrage institutionnel.

Les programmes scolaires ne sont pas de simples instruments de transmission : ils répercutent les débats du design et de la société. L'introduction du développement durable en 2011 illustre un alignement partiel avec des valeurs émergentes (économie circulaire, justice sociale, écologie politique), rejoignant certaines réflexions critiques (Branzi49) sans lever les contradictions éducatives.

La réforme de 2019 reconduit l'essentiel de 2011, mais introduit un enseignement « Outils et langages numériques », qui signale une orientation où la maîtrise des environnements numériques devient composante explicite, sans dire clairement quelle culture du design est visée.

Enfin, la question demeure dans les figures proposées : enseigne-t-on le design à travers des références engagées comme Zumthor ou des icônes médiatiques comme Gehry50 ? L'enseignement du design constitue ainsi un terrain privilégié pour analyser la construction et la recomposition d'une discipline scolaire émergente.

3.5 De Kuhn à l'enseignement du design, pour une lecture critique des matrices

L'usage que nous faisons du modèle de Kuhn, adapté par Develay au champ de l'éducation, interroge les conditions de sa transposabilité d'un cadre conçu pour l'histoire des sciences vers les disciplines scolaires. En nous appuyant sur la structure quadripartite de la matrice kuhnienne (généralisations symboliques, croyances, valeurs, exemples), nous proposons une lecture située de l'enseignement du design, révélant à la fois sa dynamique et ses complexités internes.

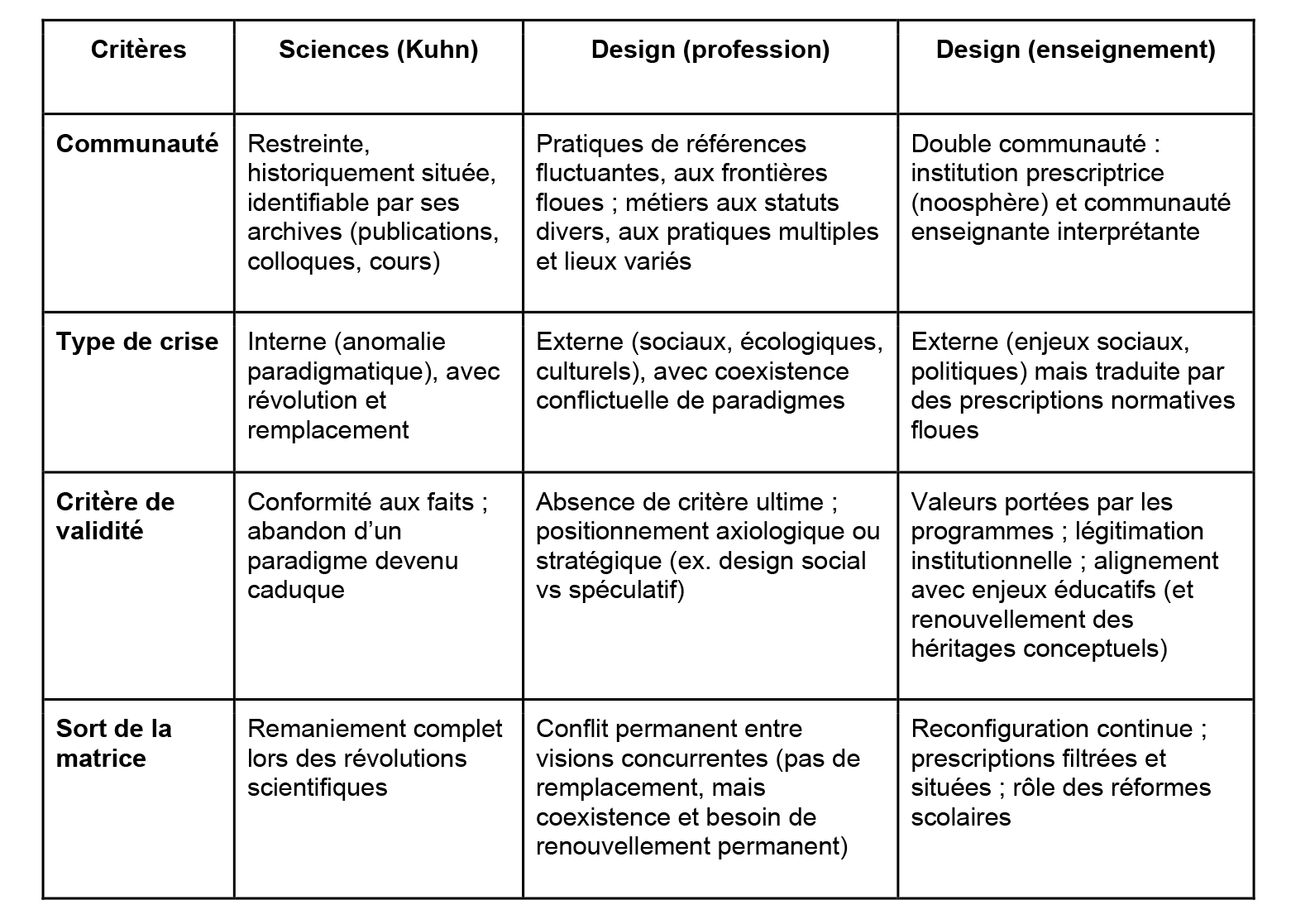

Cette transposition appelle cependant une mise en perspective critique. Dans ce sens, nous proposons un bilan comparatif (tableau 1) entre trois régimes de matrice disciplinaire : science, design professionnel et enseignement du design.

Tableau 1 : Trois régimes de matrice disciplinaire : science, design comme profession et enseignement du design.

Ce tableau met en évidence les limites de l'analogie kuhnienne. Là où la science obéit à des critères épistémologiques internes, le design professionnel, hétérogène, est traversé par des conflits axiologiques. Quant à l'enseignement du design, il constitue un espace prescriptif où objectifs scolaires, contraintes institutionnelles et héritages culturels reconfigurent en permanence les composantes de la matrice.

C'est dans cette perspective que nous désignons par « design scolaire » un ensemble de pratiques, savoirs et prescriptions produits par et pour l'institution éducative, à la croisée des enjeux curriculaires, finalités éducatives et recompositions disciplinaires. L'enseignement du design ne constitue pas une simple déclinaison du design professionnel : il forme un espace propre, avec ses régimes de légitimation et ses logiques de transmission et de transformation.

Ainsi, la matrice disciplinaire du design scolaire ne reflète pas seulement les débats professionnels : elle les reconfigure ou les neutralise selon les logiques de l'école. Ce déplacement invite à une recherche située et critique, articulant prescriptions, pratiques enseignantes et gestes de médiation, dans une perspective d'émancipation pédagogique et de transformation sociale.

Conclusion

L'analyse diachronique des référentiels du design au lycée technologique met en évidence une recomposition progressive, marquée par des glissements curriculaires, axiologiques et normatifs. La matrice disciplinaire scolaire du design ne constitue pas une simple déclinaison du design comme profession : elle se présente comme un agencement spécifique de savoirs, de valeurs et de prescriptions, façonné par les finalités éducatives, les contraintes institutionnelles et les enjeux sociaux contemporains.

L'usage de la grille kuhnienne, adaptée au champ de l'éducation par Develay, permet de structurer cette analyse tout en soulignant la complexité des phénomènes observés. Si ce cadre éclaire certaines régularités, il en montre aussi les limites : appliquée à des disciplines non stabilisées, la matrice se déploie moins comme un paradigme que comme un espace de coexistence conflictuelle et de recompositions successives. Les programmes scolaires n'y jouent pas seulement un rôle de cadrage, mais assument une fonction prescriptive et institutionnalisante, en sélectionnant certaines références et en invisibilisant d'autres.

L'enseignement du design apparaît ainsi comme un terrain particulièrement pertinent pour analyser les processus de légitimation et de transformation des savoirs à l'école. Plus largement, il offre un observatoire heuristique pour comprendre comment l'institution éducative contribue à stabiliser temporairement des disciplines émergentes. Ce cadre pourrait être mobilisé pour d'autres champs curriculaires en construction, qu'il s'agisse de l'éducation au développement durable, des humanités numériques ou des enseignements artistiques réformés, où se rejouent les mêmes écarts entre prescription normative, ouverture critique et inscription sociétale.

Bibliographie

BALLEYDIER Nina et ROY Émeline, « L'erreur en arts appliqués et cultures artistiques, valorisation et dépassement par la démarche de projet en lycée professionnel », dans Didactique, n° 6, 2025, p. 93-114. https://doi.org/10.37571/2025.0104, consulté le 22 juin 2025.

BEAUBOIS Vincent, « Décomposition de la forme "projet" : du design du "choc" au design des "programmes" », dans Appareil, n° 25, 2023. https://doi.org/10.4000/appareil.6328, consulté le 22 juin 2025.

BERTRAND Gwenaëlle et FAVARD Maxime, « De la technique au projet social Regard sur la section Design de produit industriel à la Hochschule für Gestaltung Ulm », dans DIDIER, John et DUPONT, Jérôme (dir.), Enseigner le design : enjeux de démocratie, Belfort, UTBM, coll. « Didactiques des arts et de la technologie », 2025, p. 81-95.

BRANZI, Andrea, Qu'est-ce que le design ? Paris, Gründ, 2019.

CARULLO Rossana, « Interdisciplinarity and the Essential Tension in the Discipline of Design », UNIDCOM/IADE International Conference Senses & Sensibility, Nature Switzerland, 2021, p. 210-215. https://www.unidcom-iade.pt/wp-content/uploads/2023/06/SS21-Proceedings-Book-full-size.pdf, consulté le 22 juin 2025.

DARMON Françoise et MEGATON Olivier (réalisateurs), Histoires d'objets - les grands designers [DVD], Tf1 Vidéo, coll. « Les films d'ici », 2002, (00.35.15).

DEVELAY Michel, Pour une épistémologie des savoirs scolaires, dans Pédagogie collégiale, n° 7, 1993, p. 35-40.

DUPONT Jérôme, « William Morris enseignant : émergence d'une pédagogie critique du design », dans DIDIER, John et DUPONT, Jérôme (dir.), Enseigner le design : enjeux de démocratie, Belfort, UTBM, coll. « Didactiques des arts et de la technologie », 2025, p. 63-79.

CHAMPY Florent, Nouvelle théorie sociologique des professions, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Le Lien social », 2011.

CAUMON Céline, « Éditorial », dans Design Arts Médias, Paris, DAM Press, 2025.

EHN Pelle, « Participation in Design Things », dans Participatory Design Conference, Indianapolis, Indiana University, 2008, p. 92-101.

FARSY Sophie, « Enseigner le design avant les enseignements professionnels du design », dans TORTOCHOT Éric, MOINEAU Christophe et ROY Émeline (dir.), L'enseignement du design : Un geste créatif et une activité formative, Sampzon, Delatour, coll. « Beaux-Arts », 2023, p. 139-152.

FOSTER Hal, Design & crime, Paris, Les Prairies ordinaires, traduit par C. Jacquet, L. Manceau, G. Herrmann et N. Vieillescazes, 2008.

HAMON Christian, Le Baccalauréat technique, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2015.

JONNAERT Philippe, Le curriculum en développement : un processus complexe. Bruxelles, De Boeck, 2011.

LAURENT Stéphane, Le geste et la pensée. Artistes contre artisans de l'antiquité à nos jours, Paris, CNRS Éditions, 2019.

KUHN Thomas Samuel, La Structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, traduit par L. Meyer, 2008.

MALDONADO Tomás, Vers une écologie critique, Paris, Les Presses du réel, traduit par E. Quinz et C. Geel, 2025.

MANZINI, Ezio, Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation, Cambridge, MIT Press, 2015.

MARTINAND Jean-Louis, Connaissances et pratiques sociales de référence dans la formation des enseignants, Paris, Presses Universitaires de France, 1989.

MEN, Programmes d'enseignement optionnel technologique spécialisé d'arts appliqués de la classe de création et culture design de seconde des lycées et des classes de première et terminale des lycées, des enseignements sanctionnés par le baccalauréat de technicien Arts appliqués (F12), Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 1981.

MEN, Programme d'enseignement optionnel de création et culture design de seconde série Sciences et technologies industrielles (STI), Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 1996.

MEN, Programme d'enseignement des classes de première et terminale préparant la spécialité Arts appliqués de la série STI, Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 1997.

MEN, Programmes d'enseignement optionnel de création et culture design de seconde générale et technologique et de design et métiers d'art de première, d'analyse et méthode en design et de conception et création en design et métiers d'art de terminale STD2A, Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 2011.

MEN, Programme d'outils et langages numériques de première STD2A, Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 2019.

MEN, Programme de design et métiers d'art de première, d'analyse et méthode en design et de conception et création en design et métiers d'art de terminale STD2A, Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 2019

MOINEAU Christophe et ROY Émeline, « L'objet mémoire, l'objet dans le mémoire et l'objet du mémoire. Les cas de deux formations au design en France », Biennale de l'enseignement du design, juin 2025, Fribourg, Suisse.

MOINEAU Christophe, ROY Émeline et TORTOCHOT Éric. « Design social et enseignement secondaire en France : l'émergence d'un design pédagogique ? » dans Sciences du Design, n° 15, 2022, p. 109-125. https://doi.org/10.3917/sdd.015.0109, consulté le 30 juin 2025.

PETIT Victor, « Technologie et/ou Design. Le milieu indiscipliné du technologue », dans TORTOCHOT Éric, MOINEAU Christophe et ROY Émeline (dir.), L'enseignement du design : Un geste créatif et une activité formative, Sampzon, Delatour, coll. « Beaux-Arts », 2023, p. 85-101.

ROY Émeline, « L'influence des références aux industries culturelles et créatives sur la créativité des élèves en arts appliqués, une étude de cas en lycée professionnel », dans Revue Designer l'enseignement, Enseigner le Design, n° 2, 2025, 13-27. https://doi.org/10.71585/deed.i2.15, consulté le 11 juillet 2025.

ROY Émeline and MCLAIN Matt, « The disciplinary matrix of applied arts and artistic cultures », dans The Curriculum Journal, n° 36, 2024, p. 15-35. https://doi.org/10.1002/curj.251, consulté le 15 juillet 2025.

ROY Émeline, THÉBAULT-ROYET Lola, DALMON Julie, FARSY Sophie et MOINEAU, Christophe, « Gestes des professeurs de design lors d'activités de réflexion collective en STD2A. » dans Journal de recherche en éducations artistiques, n° 3, 2024, p. 62-77. https://doi.org/10.26034/vd.jrea.2024.5076, consulté le 11 juin 2025.

ROY Émeline, TORTOCHOT Éric et MOINEAU Christophe, « La matrice disciplinaire des Arts appliqués : entre prescription scolaire et hybridations du design », dans DIDIER, John et DUPONT, Jérôme (dir.), Enseigner le design : enjeux de démocratie, Belfort, UTBM, coll. « Didactiques des arts et de la technologie », 2025, p. 99-126.

SIMONDON, Gilbert. Du mode d'existence des objets techniques. Paris : Aubier, 2001 [1ʳᵉ éd. 1958].

TERRIEN Pascal, De la musicologie à la didactique de l'enseignement musical : vers une musicologie didactique, Thèse d'habilitation à diriger des Recherches, Lyon, Université Lyon 2 Lumière, 2017.

TORTOCHOT Éric, DIDIER John et KÜTTEL Anja, Le design et son enseignement : état des lieux et perspectives, dans Journal de recherche en éducations artistiques (JREA), n° 3, 2024, p. 3-11. https://doi.org/10.26034/vd.jrea.2024.5123, consulté le 19 juin 2025.

TORTOCHOT Éric et LEBAHAR Jean-Charles, « Genèse de l'enseignement du design industriel en France : les traditions, l'économie, les institutions, les pionniers », dans LEBAHAR Jean-Charles (dir.), L'enseignement du design industriel, Paris, Lavoisier, 2008, p. 109-135.

VIAL Stéphane, « Qu'est-ce que la recherche en design ? Introduction aux sciences du design », dans Sciences du design, n° 1, 2015, p. 20-34.

-

CHAMPY, Florent, Nouvelle théorie sociologique des professions, Paris, Presses Universitaires de France, 2011. ↩

-

PETIT Victor, « Technologie et/ou Design. Le milieu indiscipliné du technologue », dans TORTOCHOT Éric, MOINEAU Christophe et ROY Émeline (dir.), L'enseignement du design : Un geste créatif et une activité formative, Sampzon, Delatour, coll. « Beaux-Arts », 2023, p. 85-101. ↩

-

FOSTER Hal, Design & crime, Paris, Les Prairies ordinaires, traduit par C. Jacquet, L. Manceau, G. Herrmann et N. Vieillescazes, 2008. ↩

-

MALDONADO Tomás, Vers une écologie critique, Paris, Les Presses du réel, 2025. ↩

-

PETIT Victor, Technologie et/ou Design. Le milieu indiscipliné du technologue, op. cit. ↩

-

VIAL, Stéphane, Qu'est-ce que la recherche en design ? Introduction aux sciences du design, dans Sciences du design, n° 1, 2015, p. 20-34. ↩

-

CHAMPY, Florent, Nouvelle théorie sociologique des professions, op. cit. , p. 138 ↩

-

KUHN Thomas Samuel, La Structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, 2008. ↩

-

CAUMON Céline, « Éditorial », dans Design Arts Médias, Paris, DAM Press, 2025. ↩

-

Citée par DARMON Françoise et MEGATON Olivier (réalisateurs), Histoires d'objets - les grands designers [DVD], Tf1 Vidéo, coll. « Les films d'ici », 2002, (00.35.15). ↩

-

DEVELAY Michel, Pour une épistémologie des savoirs scolaires, Pédagogie collégiale, n° 7, 1993, p. 35-40. ↩

-

FARSY Sophie, « Enseigner le design avant les enseignements professionnels du design », dans TORTOCHOT Éric, MOINEAU Christophe et ROY Émeline (dir.), L'enseignement du design : Un geste créatif et une activité formative, Sampzon, Delatour, coll. « Beaux-Arts », 2023, p. 139-152. ↩

-

Ministère de l'Éducation nationale (MEN), Programme de l'enseignement optionnel technologique spécialisé d'arts appliqués de la classe de seconde des lycées, Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 1981 ; MEN, Programme dans les classes de première et terminale des lycées, des enseignements sanctionnés par le baccalauréat de technicien Arts appliqués (F12), Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 1981 ↩

-

MEN, Programme d'enseignement optionnel de création et culture design de seconde série Sciences et technologies industrielles (STI), Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 1996 ; MEN, Programme d'enseignement des classes de première et terminale préparant la spécialité Arts appliqués de la série STI, Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 1997. ↩

-

MEN, Programme d'enseignement optionnel de création et culture design de seconde générale et technologique, Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 2011 ; MEN, Programme de design et métiers d'art de première, d'analyse et méthode en design et de conception et création en design et métiers d'art de terminale STD2A, Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 2019

Les programmes de 2011 et de 2019 relatifs à la série STD2A sont substantiellement identiques. La réforme de 2019 a toutefois introduit, en classe de première, un enseignement de spécialité « Outils et langages numériques », pensé en articulation avec les enseignements de design et métiers d'art (co-animation, micro-projets), axé sur littératie et cultures numériques, programmation, modélisation 3D, interactivité et publication numérique. Voir : MEN, Programme d'outils et langages numériques de première STD2A, Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 2019 (préambule, compétences et modalités) ↩

-

KUHN Thomas Samuel, La Structure des révolutions scientifiques, op. cit. ↩

-

Ibidem., p. 248-254 ↩

-

Ibid. La « crise » est une notion centrale dans l'ouvrage : tout le chapitre VI y est consacré. ↩

-

DEVELAY Michel, Pour une épistémologie des savoirs scolaires, op. cit. ;\

ROY Émeline, TORTOCHOT Éric et MOINEAU Christophe, « La matrice disciplinaire des Arts appliqués : entre prescription scolaire et hybridations du design », dans DIDIER John et DUPONT Jérôme (dir.), Enseigner le design : enjeux de démocratie, UTBM, 2025, p. 99-126 ↩ -

CARULLO Rossana, « Interdisciplinarity and the Essential Tension in the Discipline of Design », UNIDCOM/IADE International Conference Senses & Sensibility, Nature Switzerland, 2021, p. 210-215 ; ELALOUF Jérémie, « Les matrices disciplinaires du design », op. cit. ↩

-

KUHN Thomas Samuel, La Structure des révolutions scientifiques, op. cit.

cf. postface, p. 239 : intro, annonce du plan : 7ᵉ partie : « dans quelle mesure les principales thèses de ce livre peuvent-elles s'appliquer à d'autres domaines que la science ? » Ou encore : application à la peinture (révolution figuration/abstraction, p. 253) ↩

-

FOSTER Hal, Design & crime, op. cit. Même si l'ouvrage n'aborde pas directement la question des « généralisations symboliques » au sens kuhnien, il constitue un texte pivot dans la critique du design comme champ instable, hybride et idéologiquement perméable. Foster y met en évidence les raisons culturelles et socio-économiques pour lesquelles le design, pris dans la logique du capitalisme culturel, oscille entre art et industrie, brouillant ses régimes de légitimation et empêchant l'émergence d'un paradigme épistémologique stabilisé. ↩

-

LAURENT, Stéphane, Le geste et la pensée. Artistes contre artisans de l'Antiquité à nos jours, Paris, CNRS. 2019 ; MALDONADO Tomás, Vers une écologie critique, op. cit. ↩

-

DEVELAY Michel, Pour une épistémologie des savoirs scolaires, op. cit. ; TERRIEN Pascal, De la musicologie à la didactique de l'enseignement musical : vers une musicologie didactique, Thèse d'habilitation à diriger des Recherches, Lyon, Université Lyon 2 Lumière, 2017. ↩

-

MARTINAND Jean-Louis, Connaissances et pratiques sociales de référence dans la formation des enseignants, Paris, Presses Universitaires de France, 1989. ↩

-

JONNAERT Philippe, Le curriculum en développement : un processus complexe. Bruxelles, De Boeck, 2011. ↩

-

TERRIEN Pascal, De la musicologie à la didactique de l'enseignement musical : vers une musicologie didactique, Thèse d'habilitation à diriger des Recherches, Lyon, Université Lyon 2 Lumière, 2017. ↩

-

FARSY Sophie, Enseigner le design avant les enseignements professionnels du design, op. cit. ↩

-

TORTOCHOT Éric, DIDIER John et KÜTTEL Anja, Le design et son enseignement : état des lieux et perspectives, dans Journal de recherche en éducations artistiques (JREA), n° 3, 2024, p. 3-11. ↩

-

ROY Émeline, TORTOCHOT Éric et MOINEAU Christophe, « La matrice disciplinaire des Arts appliqués : entre prescription scolaire et hybridations du design », op. cit. ; ROY Émeline and MCLAIN Matt, « The disciplinary matrix of applied arts and artistic cultures », dans The Curriculum Journal, n°36, 2024, p. 15-35. ↩

-

Il existe une série F dite série des bacs technologiques comprenant 12 spécialités (les arts appliqués en constituent la dernière pièce) depuis les années 60. Voir HAMON Christian, Le Baccalauréat technique, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2015. ↩

-

TORTOCHOT Éric et LEBAHAR Jean-Charles, « Genèse de l'enseignement du design industriel en France : les traditions, l'économie, les institutions, les pionniers », dans LEBAHAR Jean-Charles (dir.), L'enseignement du design industriel, Paris, Lavoisier, 2008, p. 109-135. ↩

-

DEVELAY Michel, Pour une épistémologie des savoirs scolaires, op. cit. ↩

-

HAMON Christian, Le Baccalauréat technique, op. cit. ↩

-

ROY Émeline, « L'influence des références aux industries culturelles et créatives sur la créativité des élèves en arts appliqués, une étude de cas en lycée professionnel », dans Revue Designer l'enseignement, Enseigner le Design, n° 2, 2025, 13-27. ↩

-

SIMONDON, Gilbert. Du mode d'existence des objets techniques. Paris, Aubier, 2001 [1ʳᵉ éd. 1958]. ↩

-

BERTRAND Gwenaëlle et FAVARD Maxime, « De la technique au projet social Regard sur la section Design de produit industriel à la Hochschule für Gestaltung Ulm », dans DIDIER, John et DUPONT, Jérôme (dir.), Enseigner le design : enjeux de démocratie, Belfort, UTBM, coll. « Didactiques des arts et de la technologie », 2025, p. 81-95. ↩

-

MEN, Programme d'enseignement optionnel de création et culture design de seconde générale et technologique, op. cit.

MEN, Programme de design et métiers d'art de première, d'analyse et méthode en design et de conception et création en design et métiers d'art de terminale STD2A, op. cit. ↩

-

MANZINI, Ezio, Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation, op. cit. ↩

-

EHN Pelle, « Participation in Design Things », dans Participatory Design Conference, Indianapolis, Indiana University, 2008, p. 92-101. ↩

-

DUPONT Jérôme, « William Morris enseignant : émergence d'une pédagogie critique du design », dans DIDIER, John et DUPONT, Jérôme (dir.), Enseigner le design : enjeux de démocratie, Belfort, UTBM, coll. « Didactiques des arts et de la technologie », 2025, p. 63-79. ↩

-

BALLEYDIER Nina et ROY Émeline, « L'erreur en arts appliqués et cultures artistiques, valorisation et dépassement par la démarche de projet en lycée professionnel », dans Didactique, n° 6, 2025, p. 93-114. ↩

-

BEAUBOIS Vincent, « Décomposition de la forme "projet" : du design du "choc" au design des "programmes" », dans Appareil, n° 25, 2023. ↩

-

MOINEAU Christophe, ROY Émeline et TORTOCHOT Éric. « Design social et enseignement secondaire en France : l'émergence d'un design pédagogique ? » dans Sciences du Design, n° 15, 2022, p. 109-125. ↩

-

ROY Émeline, THÉBAULT-ROYET Lola, DALMON Julie, FARSY Sophie et MOINEAU, Christophe, « Gestes des professeurs de design lors d'activités de réflexion collective en STD2A. » dans Journal de recherche en éducations artistiques, n° 3, 2024, p. 62-77. ↩

-

MOINEAU, Christophe et ROY, Émeline, « L'objet mémoire, l'objet dans le mémoire et l'objet du mémoire. Les cas de deux formations au design en France. » Biennale de l'enseignement du design, juin 2025, Fribourg, Suisse. ↩

-

FARSY Sophie, Enseigner le design avant les enseignements professionnels du design. op. cit. ↩

-

Ibidem. ↩

-

BRANZI, Andrea, Qu'est-ce que le design ? Paris, Gründ, 2019. ↩

-

FOSTER Hal, Design & crime, op. cit. ↩