Séance n°2, mercredi 5 février 2025. Compte-rendu rédigé par Brice Barthez

Podcast 2

https://open.spotify.com/episode/7gXqPs0Zv9EnDQ14UCyGhW?si=XEdqO6diTpecuKOAhlUOAA

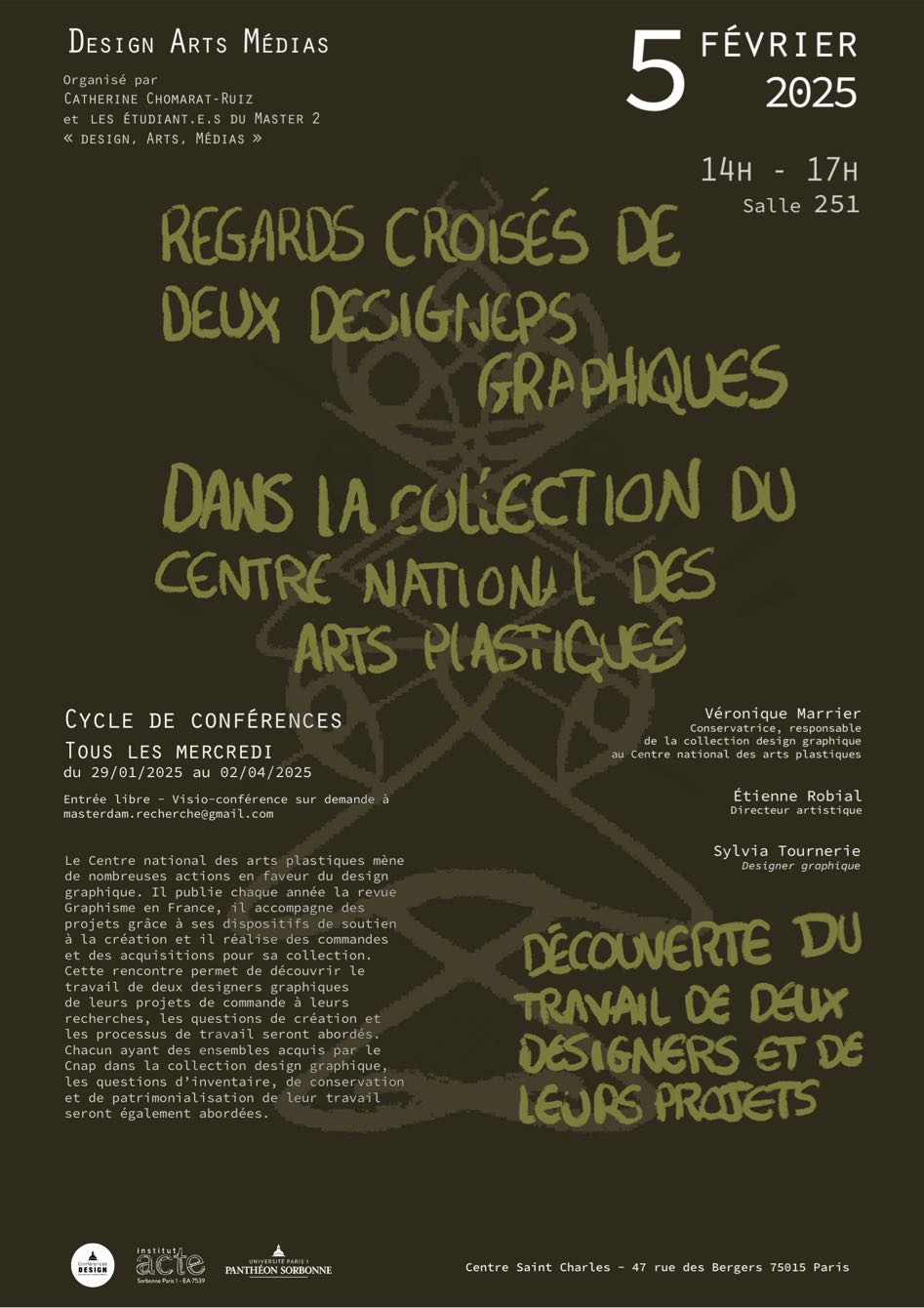

La deuxième séance du cycle DAM a été consacrée à la rencontre de deux figures majeures du design graphique : Sylvia Tournerie et Étienne Robial. Animée par Véronique Marrier, conservatrice et responsable de la collection design graphique au Centre national des arts plastiques (CNAP), cette session a permis d’explorer leurs parcours, leurs méthodes de travail et leurs contributions au design graphique.

Le CNAP, en tant qu’institution publique, joue un rôle essentiel dans la conservation et la valorisation du design graphique en France. Il soutient la création contemporaine à travers ses acquisitions, ses commandes et ses publications, notamment la revue annuelle Graphisme en France. Cette rencontre a ainsi permis d’aborder les enjeux de création, de transmission et de patrimonialisation du design graphique à travers l’expérience de ces deux designers dont les travaux sont intégrés à la collection du CNAP.

1. Étienne Robial : une carrière au service de l’identité visuelle

Directeur artistique de renom, Étienne Robial a marqué l’histoire du design graphique par son travail dans l’édition et surtout par la création d’identités visuelles iconiques. Son style, à la fois méthodique et intemporel, repose sur une rigueur extrême dans la composition, l’utilisation des couleurs et la construction typographique.

D’abord éditeur et libraire, il est repéré par Chris Marker, qui lui confie la création d’un générique de film, marquant ainsi son entrée dans le monde du design audiovisuel. En 1984, il devient directeur artistique général de Canal+, poste qu’il occupera jusqu’en 2009. Son travail sur l’habillage de la chaîne est révolutionnaire : il ne se limite pas aux génériques mais conçoit un système graphique cohérent et adaptable qui accompagne Canal+ pendant plus de 30 ans.

Il introduit notamment le concept d’habillage télévisuel, un terme qui n’existait pas en France à l’époque. Ce travail monumental inclut la création de 4 700 génériques et l’adaptation de l’identité graphique pour plus de 200 filiales du groupe. Son approche repose sur une logique de modularité et de variation, où les couleurs, les animations et les musiques évoluent en fonction des heures pour éviter l’usure visuelle.

Robial privilégie une méthode de travail artisanale, dessinant ses projets à la main, au crayon et au compas. Il refuse le numérique pour la conception initiale, expliquant que la gomme lui permet de mieux comprendre ce qu’il efface, contrairement à la suppression instantanée sur un ordinateur.

Avec la transition au numérique et l’arrivée de la TNT en 1999, la méthode de travail du design graphique a radicalement changé. Alors que la création se faisait auparavant sur caméras verticales, avec des découpages et des superpositions physiques, l’infographie et les logiciels ont totalement modifié la manière dont sont conçues les identités visuelles. Les archives du CNAP, qui conservent 17 palettes de documentation et de croquis issus du travail de Robial, permettent de comprendre ces évolutions et d’étudier les processus de création avant l’ère numérique.

Son travail sur les alphabets typographiques est également central : il crée des polices sur mesure, adaptées aux supports télévisuels, au départ pour permettre des économies de droit d’auteur pour l’usage télévisuel. Grâce à une palette de six couleurs principales + noir et blanc, il génère plus de 9 millions de combinaisons pour composer les habillages de Canal+.

2. Sylvia Tournerie : expérimenter avant de construire

Sylvia Tournerie, designer graphique et directrice artistique, adopte une approche très différente, fondée sur l’expérimentation et le refus des méthodes préétablies. Son travail touche à divers supports : imprimés, livres, identités visuelles et habillages télévisuels, avec une forte implication dans le domaine culturel.

Sa méthode de création repose sur une exploration libre avant toute structuration. Contrairement à une démarche classique qui partirait directement d’un brief ou d’une idée claire, elle commence par un lâcher-prise total, où elle teste différentes formes, textures et compositions sans se restreindre aux contraintes du projet. Cette phase, qu’elle qualifie de « zone de perte de temps positive », lui permet d’explorer des pistes inattendues et d’ouvrir des perspectives nouvelles.

C’est seulement après cette phase de recherche libre qu’elle sélectionne les éléments les plus pertinents pour répondre aux besoins du projet. Elle construit alors une hiérarchie visuelle, en structurant l’information à travers les typographies, grilles et compositions. Son travail oscille ainsi entre une approche rationnelle et une approche plus instinctive, selon les projets.

Elle distingue deux gestes fondamentaux dans sa pratique :

1. L’identité visuelle et l’édition : travail structuré, rationnel, basé sur la typographie, la mise en page et l’organisation des informations.

2. La création d’image : approche plus intuitive et expérimentale, favorisant le lâcher-prise et l’exploration graphique.

Depuis une dizaine d’années, elle travaille avec ARTE, où elle conçoit des habillages événementiels (bande-annonces, jingles) pour des programmes thématiques. Ces projets, par nature éphémères, lui permettent de sans cesse renouveler ses expérimentations sans risquer la lassitude.

Son expérience dans la musique et le motion design renforce encore cette approche expérimentale. Dans ses travaux pour des pochettes d’album et des clips vidéo, elle cherche à interpréter graphiquement l’univers sonore des artistes, en produisant des visuels référencés mais toujours abstraits. Le motion design lui offre une liberté d’expression plus grande, car le montage réactif au son est la seule contrainte véritable.

En 2017, elle participe au festival Une Saison Graphique, où elle adopte une posture de graphiste-auteur, développant un projet personnel qui sera ensuite acquis par le CNAP. Ce travail, inspiré de sa passion pour la musique et la collection d’objets sonores, illustre sa capacité à construire une narration visuelle à partir de références culturelles et d’expérimentations graphiques.

3. Véronique Marrier : le rôle du CNAP et la patrimonialisation du design graphique

Véronique Marrier a conclu la séance en présentant le rôle du CNAP, qui conserve plus de 107 000 œuvres, prêtées à des institutions culturelles, sans lieu d’exposition propre. Depuis 2010, il a intégré le design graphique dans ses acquisitions, aux côtés des arts plastiques et décoratifs.

Le CNAP joue un rôle clé dans la numérisation, la restauration et la conservation des œuvres graphiques. En collectant des ensembles de travail comme ceux de Robial et Tournerie, il permet de documenter les processus créatifs et de comprendre l’évolution des pratiques avant et après l’ère numérique.

En conclusion, cette séance du cycle de conférences Design, Arts, Médias a offert un éclairage riche et complémentaire sur le design graphique à travers les parcours de Sylvia Tournerie et Étienne Robial. D’un côté, un bâtisseur d’identités visuelles rigoureuses, de l’autre, une exploratrice du graphisme expérimental. Leur présence dans la collection du CNAP souligne l’importance du design graphique comme patrimoine vivant, en constante évolution et essentiel à la compréhension de notre environnement visuel.

Figure 2. Conférence 2