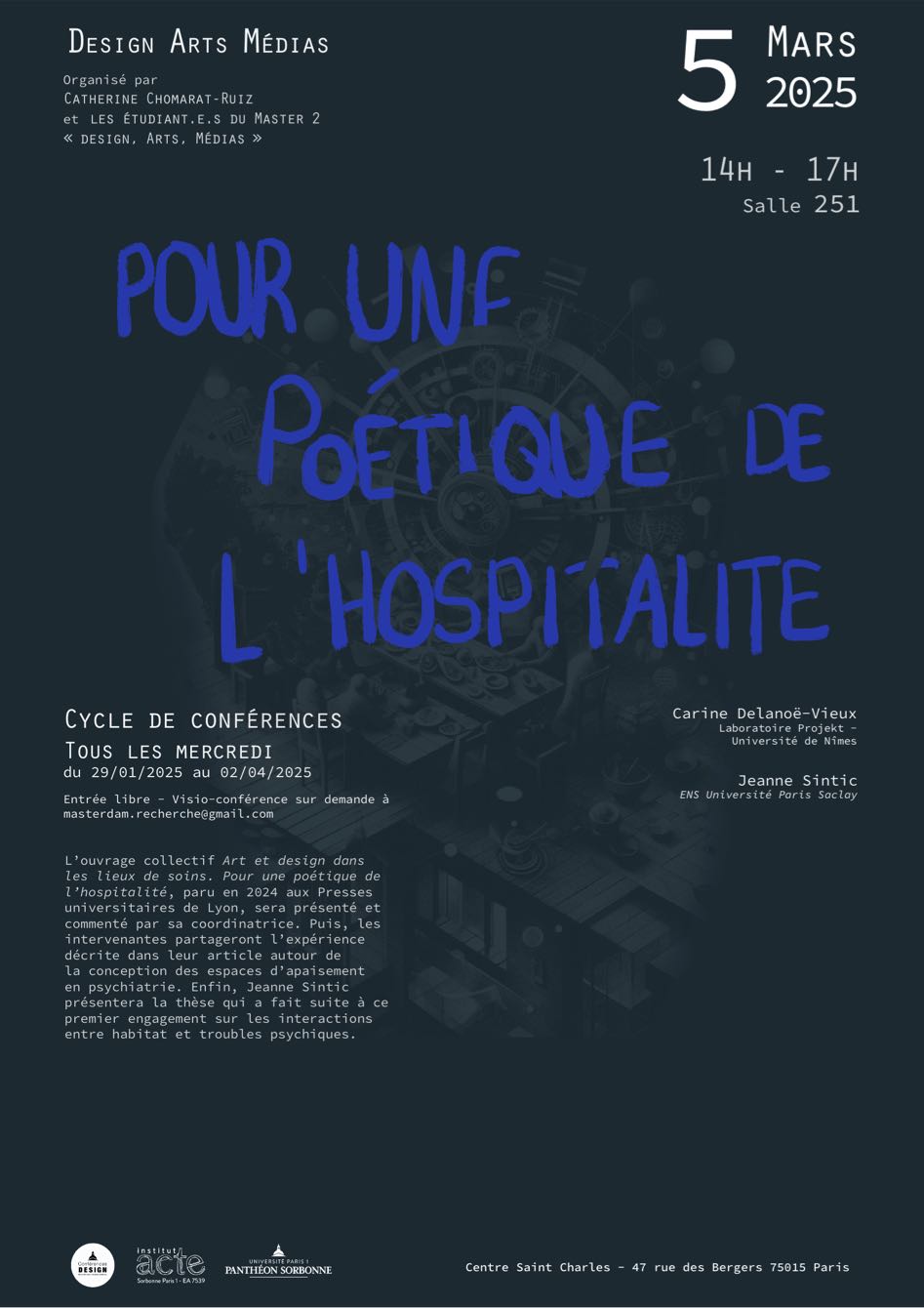

Séance n°4, mercredi 5 mars 2025. Compte-rendu rédigé par Marie Desthomas

Podcast 4

https://open.spotify.com/episode/4SKNilJkgafvbvvyPQc6yH?si=5lSJcAEnRxaCkqVqS4KElg

Cette séance de conférence autour du care design a été présentée par Jeanne Sintic, doctorante en design, ainsi que Carine Delanoë-Vieux, docteure en design et chercheuse associée au laboratoire Projekt de l’université de Nîmes et à la chaire Archidessa (architecture, design, santé).

Le care est une « éthique de soin, de la sollicitude ». L'usage du mot « care » en France date des années 2000 et provient des États-Unis. Ce terme, qui signifie « prendre soin, s'occuper de », a été conceptualisé en tant que substantif par la psychologue américaine Carol Gilligan en 1982, dans le cadre d’une étude sur l’éthique du care en psychologie morale. Depuis, le concept s’est diffusé dans plusieurs disciplines : éthique, sociologie, études médicales et philosophie politique.

1- La recherche de Jeanne Sintic sur le care design et la santé mentale.

Jeanne Sintinc débute son parcours en design par un DSAA en design produit à l’école Boulle, qu’elle complète avec une formation à l’ENS et un master des quatre écoles du CNAM. Son intérêt pour le care design se manifeste dès son projet de diplôme à l’école Boulle, où elle interroge la possibilité d’ « habiter » un EHPAD à travers une approche design sociable et centrée sur le soin.

Son projet de recherche s’inscrit dans une réflexion sur la conception des espaces de soin et leur impact sur le bien-être des patients. Actuellement en deuxième année de thèse, elle travaille sur la manière dont le design anthropologique peut contribuer au suivi psychosocial des personnes vivant avec des troubles psychiques. Son travail s’appuie sur l’étude de deux modèles d’équipes mobiles :

- Le modèle français : une équipe extra-hospitalière qui intervient à domicile, notamment via les bailleurs sociaux, en détectant les troubles psychiques à travers l’environnement de vie des patients. L’espace domestique devient ainsi un premier lieu de rencontre et d’accompagnement.

- Le modèle norvégien : une équipe intra-hospitalière qui tend vers une approche plus communautaire. En Norvège, l’hôpital est perçu non pas comme un lieu de vie mais comme un espace de soin temporaire. Le domicile et l’environnement extérieur sont considérés comme des lieux de vie à part entière.

Ces deux modèles illustrent une tension fondamentale entre la protection de la société et la liberté des patients. L’équipe mobile doit fonctionner avec cette ambiguïté, notamment lorsqu’elle intervient dans des situations d’extrême négligence (par exemple, dans le cas de patients atteints du syndrome de Diogène). La chercheuse s’intéresse à la manière dont le design peut aider à stabiliser cette relation délicate et à accompagner ces pratiques professionnelles en leur fournissant de nouveaux outils.

2- Présentation de l’ouvrage Art et design dans les lieux de soin, une poétique de l’hospitalité

Cet ouvrage collectif, coordonné par Carine Delanoë-Vieux, rassemble 25 à 26 contributeurs issus du monde du design, de l’art, du patrimoine et de la culture. Son objectif est d’explorer les liens entre art, design et lieux de soins, en analysant leur impact sur l’expérience des patients et des soignants.

L’ouvrage s’inscrit dans une dynamique amorcée il y a 25 ans, avec la mise en place de politiques publiques intégrant l’art à l’hôpital. Initialement, ces initiatives visaient à humaniser les établissements hospitaliers en compensant leur froideur architecturale. Cependant, au fil du temps, le design a émergé comme un prolongement de cette démarche artistique, apportant une dimension fonctionnelle et méthodologique qui séduit les directions hospitalières.

Le livre ne se veut pas une étude scientifique rigoureuse mais plutôt un témoignage des expériences et des récits issus de ces « communautés de projets ». Il met en lumière la diversité des approches, qu’elles soient artistiques, thérapeutiques ou architecturales. Plusieurs artistes et designers y sont présentés, chacun proposant une vision singulière du care dans les espaces de soin :

- Chantal Dugave, artiste architecte, qui travaille sur les environnements sensibles dans les hôpitaux, prisons et quartiers abandonnés.

- Arnaud Théval, artiste engagé, questionnant le rôle de l’infirmière et l’hôpital de demain à travers des installations provocatrices.

- Sophie Larger et Vincent Lacoste, qui ont initié un projet de danse avec des résidents d’EHPAD pour explorer le rapport au corps et au mouvement chez les seniors.

- Nawel Gabsi-Bernard, qui s’intéresse aux gestes et aux pratiques du quotidien dans le cadre hospitalier.

Ces initiatives illustrent un enjeu central du care design : au-delà de l’esthétique, il s’agit d’améliorer la qualité de vie des patients et des soignants. Cependant, une critique majeure réside dans l’essor d’un « marché du care », où ces approches sont parfois récupérées à des fins commerciales, risquant de vider leur démarche de sens.

3- L’espace d’apaisement – un dispositif de design au service du soin psychiatrique

L’espace d’apaisement a été mis en place à l’hôpital d’Avron, dans le 20^e^ arrondissement de Paris. Initialement, cet établissement disposait de deux chambres d’isolement, destinées à accueillir des patients en crise présentant un risque pour eux-mêmes ou autrui. Toutefois, l’une d’elles a été transformée en espace d’apaisement afin de proposer une alternative moins coercitive et plus humanisante.

Le concept s’appuie sur la pensée de Paul Ricœur, qui distingue la « souffrance » de la « douleur » et identifie plusieurs niveaux d’atteinte : l’impuissance à dire, à faire, à se raconter, et la fragilité du récit de soi. L’espace d’apaisement tente de répondre à ces dimensions en proposant un environnement plus accueillant et moins stigmatisant.

Sept principes ont guidé la conception de cet espace :

- Les objets du quotidien : intégrer des éléments familiers pour rassurer.

- La porosité entre intérieur et extérieur : favoriser une transition fluide avec l’environnement hospitalier.

- L’expérience esthétique : utiliser des éléments visuels et tactiles apaisants.

- L’enveloppement : créer une sensation de cocon protecteur.

- La signification : donner un sens à l’espace pour le rendre compréhensible.

- Faire avec : restaurer la capacité à agir du patient.

- L’adaptation temporelle : considérer la temporalité de l’apaisement et de la crise.

L’espace a été conçu avec des éléments modulables permettant aux patients de s’approprier leur environnement. Une photographie d’un coucher de soleil a remplacé les murs unis, et l’éclairage a été pensé pour recréer une atmosphère domestique et chaleureuse. Ces choix visent à renforcer l’empathie et à réduire la perception d’un environnement médicalisé.

L’expérimentation a révélé un impact positif : l’espace est devenu un outil de prévention, permettant d’éviter certaines crises avant qu’elles ne dégénèrent. Cette initiative a suscité une forte demande, au point que la HAS recommande désormais la création de tels espaces et qu’un décret pour 2027 pourrait rendre leur installation obligatoire.

Conclusion

Cette conférence a mis en lumière l’importance du design dans les lieux de soin. Au-delà d’un simple embellissement, le care design propose des approches innovantes qui réinterrogent nos pratiques du soin. Toutefois, la récupération marchande de ces démarches interroge sur leur pérennité et leur véritable impact éthique. L’enjeu est désormais de garantir que ces innovations restent au service des patients et des soignants, et non d’une logique purement économique.

Figure 4. Conférence 4