Séance n°7, mercredi mars 2025. Compre-rendu rédigé par Rym Méliha

Podcast 7

https://open.spotify.com/episode/3qerrvh44doaBlEqxesWpD?si=DjxVHp1LQmyxGXizLlcImw

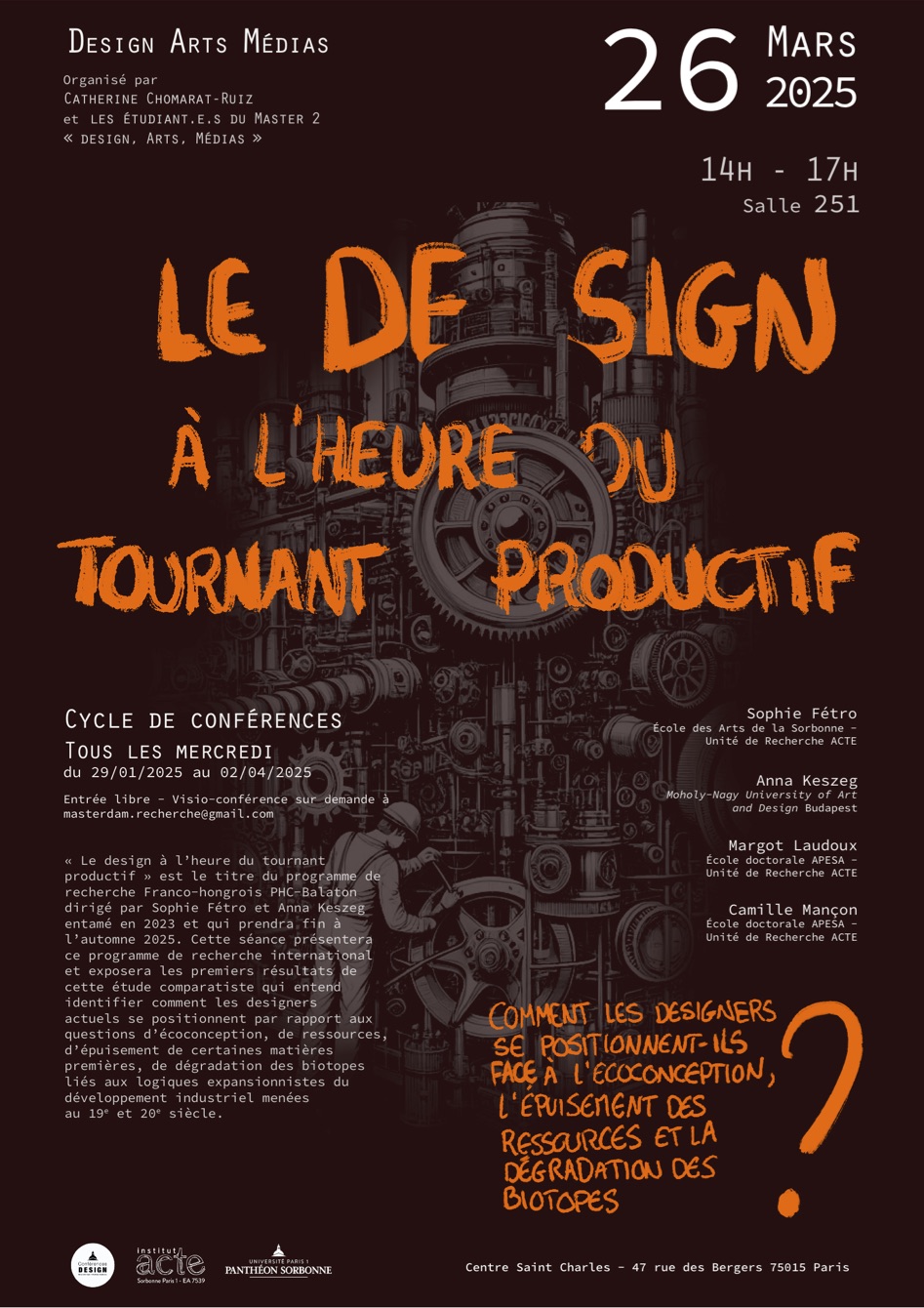

La conférence s’est inscrite dans le cadre du programme de recherche « Le design à l’heure du tournant productif », co-dirigé par Sophie Fétro et Anna Keszeg. Ce programme, initié fin 2023 et qui prendra fin en automne 2025, interroge les évolutions des pratiques du design en France et en Hongrie, en lien avec les mutations économiques et environnementales actuelles. L’objectif principal est d’examiner les enjeux liés à la production dans le domaine du design. L’accent a été mis sur l’exploration d’alternatives plus responsables et durables, en favorisant les échanges et les études comparatives entre chercheurs et professionnels du design. Les discussions ont porté sur des thématiques telles que l’éco-conception, l’exploitation des ressources, l’épuisement de certaines matières premières et la dégradation des biotopes, en lien avec les logiques expansionnistes du développement industriel aux XIXe et XXe siècles.

Plusieurs spécialistes ont pris la parole au cours de cette conférence. Sophie Fétro, enseignante-chercheuse en design, et Anna Keszeg, enseignante-chercheuse spécialiste du design hongrois, ont ouvert la discussion. Elles ont été rejointes par, toutes deux doctorantes, ainsi que par designer et chercheuse.

1. Présentation du programme Balaton, de ses enjeux et de ses premiers résultats

Sophie Fétro a introduit les objectifs du programme Balaton, qui vise à comparer les approches françaises et hongroises en matière d’éco-conception et de design durable. Il cherche également à identifier les pratiques émergentes susceptibles d’être généralisées et à réfléchir à des modèles alternatifs pour contrer la surproduction industrielle. La méthodologie adoptée repose sur des entretiens semi-directifs menés auprès de designers indépendants et de professionnels engagés dans des pratiques alternatives. Un focus particulier a été mis sur les petites entreprises afin d’éviter les discours de greenwashing souvent présents dans les grandes industries.

En présentant les premiers résultats des entretiens réalisés en France, Sophie Fétro a exposé plusieurs cas d’étude illustrant diverses approches du design durable. Lucile Viaud, fondatrice d’Ostraco, développe la géoverrerie, un procédé transformant des matériaux délaissés comme les coquilles, les cendres et le verre usagé en nouveaux matériaux verriers, en s’adaptant aux ressources locales disponibles. Mathilde Pellé expérimente des formes minimalistes et questionne l’utilité des objets à travers des installations artistiques qui jouent sur l’interaction entre pleins et vides. Florient Délépine, de l’Atelier SCOP, se concentre sur la récupération des déchets issus d’événements culturels pour les transformer en mobilier et objets du quotidien. Jules Levasseur met en réseau artisans et ouvriers en valorisant le bois issu de forêts malades afin de créer des pièces uniques. Philippe Riehling, quant à lui, est un designer industriel spécialisé dans le mobilier urbain durable, intégrant des matériaux recyclés et des procédés de fabrication à faible impact environnemental.

L’analyse de ces pratiques a révélé plusieurs enjeux communs. La précarité des designers, souvent rémunérés au SMIC, constitue un obstacle majeur. Beaucoup d’entre eux expriment une volonté d’indépendance et cherchent à s’éloigner des circuits de production traditionnels et des grandes entreprises. Leurs démarches, souvent fondées sur des convictions personnelles, visent à concrétiser les réflexions théoriques issues de leur formation. Enfin, une mise en réseau des acteurs locaux et une approche collaborative émergent comme des stratégies essentielles pour la pérennisation de ces pratiques alternatives.

2. Contextualisation historique des enjeux relatifs à l’écoconception dans le contexte hongrois

Anna Keszeg a apporté un éclairage sur les spécificités du design hongrois, structuré autour de plusieurs dynamiques. Elle a souligné la discontinuité et la diaspora qui ont marqué ce domaine, de nombreux designers hongrois ayant migré à l’étranger, ce qui a limité la transmission des savoirs locaux. Elle a également mis en avant les influences historiques, depuis le mouvement Bauhaus jusqu’au design socialiste entre 1949 et 1989, illustrant comment le paysage du design hongrois a évolué au gré des contextes politiques et économiques. L’ouverture au design global après 1990 a entraîné la perte de certains savoir-faire artisanaux. La Hongrie oscille aujourd’hui entre consommation de masse et émergence de pratiques écoresponsables, bien que celles-ci manquent encore de reconnaissance et d’implication des communautés locales.

3. La dimension écologique du projet de design : sensibilité au territoire et approches Low-Tech

Camille Mançon a ensuite comparé deux approches opposées du design durable. Pierre-Alain Lévêque, du Low-Tech Lab, adopte une démarche minimaliste et expérimentale centrée sur des objets fonctionnels et adaptés aux ressources disponibles. Ses projets sont directement influencés par ses réflexions théoriques et son parcours personnel. À l’opposé, Matali Crasset interroge la nécessité même de produire en concevant des objets évolutifs en phase avec les transformations sociétales et la réinvention des modes de fabrication. Bien qu’elle soit engagée dans une réflexion écologique, elle se considère avant tout comme designer, indépendamment de ces questionnements environnementaux. Cette opposition met en lumière les tensions entre un design purement expérimental et une approche plus intégrée aux marchés existants.

4. Repenser la conception événementielle : enjeux écologiques, engagement social et responsabilités du design

Margaux Laudoux a ensuite abordé la problématique du design événementiel et scénographique, un secteur générant une quantité importante de déchets. Adrien Zammit, graphiste et plasticien, cherche à intégrer des messages sociaux et politiques dans ses installations interactives. Clément Du Bois, directeur artistique, a quant à lui fondé une ressourcerie culturelle dédiée au recyclage des décors et scénographies d’événements. Ces démarches illustrent une volonté de repenser la temporalité des installations et d’y intégrer une dimension écologique plus marquée.

5. Design centré sur les matières premières et matériaux innovants : présentation du projet SoundWool

Paola Fenyes a présenté des solutions innovantes pour le design textile et la revalorisation des matériaux en introduisant le projet SoundWool. Ce projet hongrois vise à transformer les chutes de production industrielle en matériaux isolants et en panneaux décoratifs pour l’architecture intérieure. Dans le prolongement de cette réflexion, elle a également présenté les travaux d’Apol Temsi, artiste textile hongroise, qui explore les potentialités des matériaux biodégradables et des ressources naturelles locales pour concevoir des alternatives aux textiles synthétiques. Son approche s’inscrit dans une dynamique de production responsable et respectueuse de l’environnement.

Conclusion

La conférence a permis d’explorer différentes approches du design écoresponsable en France et en Hongrie. Les interventions ont mis en lumière une diversité d’initiatives allant de l’auto-production à la revalorisation des matériaux en passant par les pratiques low-tech. L’enjeu principal demeure la transition vers un modèle productif plus durable. Ces réflexions ouvrent la voie à de nouvelles collaborations et pistes de recherche en faveur d’une production plus respectueuse de l’environnement et des ressources disponibles.

Figure 7. Conférence 7