Julien Honnorat est Maître de Conférences de l'Université Toulouse Jean Jaurès et membre du Lara-Seppia (Laboratoire de recherche en audiovisuel – Savoir, Praxis et Poïétique en Arts). La résistance du creuset humain à sa modélisation est au centre de ses articles scientifiques : La pensée du corps, Le design gestuel, etc.

Résumé

Nous baignons tellement dans le milieu industriel, avec nos voitures, nos avions, nos ordinateurs que l'existence du Je s'est dissoute dans l'expression machinale du Dividu. Par l'exposé de nos pratiques mobilières digitale et guitaristique musicale citationnelle, nous allons montrer en quoi ce tissu machinal extrait du toucher artistique qu'il désubjectivise, une substantifique moelle où se creuse et se patine une scène poïétique instrumentale ; véritable matrice fonctionnelle de la tendance en Design.

Mots Clés

Désubjectivisation, Dividu, Toucher artistique, Sculpture mobilière, Tribute musical

Abstract

We are so immersed in the industrial environment, with our cars, our planes, our computers, that the existence of the I has dissolved into a mechanical expression of Dividual. By presenting our citational digital furniture and musical guitar practices, we will show how this mechanical fabric extracts from the artistic touch that it desubjectivizes, a substantial marrow where an instrumental poetic scene is hollowed out and patinated; a true functional matrix of the trend in Design.

Key Words

Desubjectivization, Dividual, Artistic touch, Furniture sculpture, Musical tribute

Introduction

Pourquoi l'étant se « conçoit » -il justement « d'abord » à partir de l'étant là-devant et non à partir de l'utilisable, alors que celui-ci est tellement plus proche ?

Martin Heidegger 1

L'hypothèse de départ, un peu osée ou caricaturale mais que je crois intuitivement juste, est que s'il a fallu attendre des dizaines de siècles avant que de voir philosophiquement définir l'œuvre et le jugement de goût là où les pratiques artistiques existent depuis l'époque préhistorique, définir en sa matrice un design qui n'a que deux siècles d'existence pose d'abord un problème de recul. Ou, quand bien même ce manque de recul induirait le recours à un maillage d'autres disciplines pour le définir, nous en garderions encore un problème de discernement à demeurer au milieu d'un état de choses, non suffisamment devant, en état de contemplation : nous sommes pour ainsi dire à l'intérieur du design. Si l'on admet, en reprenant de Marx cette synchronie2, que la concomitance des inventions de la machine-outil et de la machine à vapeur au dix-huitième siècle inaugurerait un nouveau régime esthétique qui deviendra celui du design industriel – et qui supplantera progressivement l'économie manu-facturée –, il est évident de dire que nous n'avons pas de distance phénoménale suffisante pour comprendre cet espace esthétique par son dehors. Un peu à la manière de ce que dira très finement Pierre Francastel à partir de l'hérésie franciscaine de Giotto eu égard à la perspective : « ce que crée chaque époque, ce n'est pas la représentation de l'espace mais l'espace lui-même, c'est-à-dire la vision que les hommes ont du monde a un moment donné3 ». L'espace industriel dans lequel naît le design comme discipline, science, pratique, serait donc trop actuel ou contemporain pour être représentable, c'est-à-dire pensable au sens où je pourrai penser le design comme je peux penser le tableau, l'œuvre d'art.

Notre conscience et notre sensorialité ne se sont pas encore dissociées de l'espace industriel : nous baignons tellement dans le milieu industriel, avec nos voitures, nos avions, nos ordinateurs, nous nous y absentons tellement en « préoccupation4 », que nous vivons, au milieu « des fabrications qui font notre environnement (...), des situations esthétiques que nous n'identifions pas comme telles5 ». C'est le problème de la philosophie de la technique auxquels se sont confrontés par exemple Walter Benjamin, Hegel ou Adorno mais je ne suis pas philosophe et c'est en plasticien que je comprends alors, dans le cadre de ce colloque sur Les Matrices Disciplinaires du Design, l'approche définitoire du Design comme à proprement parler matricielle : pour essayer de comprendre le design, il faut accepter d'être à l'intérieur d'un maillage, celui aussi peut-être d'une histoire du stéréotype et de la modélisation. Il faut accepter d'être comme embourbé dans une sorte d'expérience certes épistémologique mais autistique et non critique de l'espace industriel ; celle-là même que je vais essayer de comprendre ici par la question inaugurale de la désubjectivisation du toucher artistique par l'usage industriel telle qu'elle se pose aussi dans ma pratique de la sculpture mobilière et du tribute musical. J'ai l'impression qu'on ne peut rien faire d'autre que d'habiter le design, vivre les tendances en s'y perdant et déperdant en tant que masse6 sensorielle désubjectivée (c'est du moins ce que je vais essayer de décrire maintenant et progressivement) comme si même la remontée du modèle à la matrice, selon l'adage de Paul Klee7, ne pouvait constituer qu'une ligne perdue dans le maillage vécu de cette sensibilité design.

1. La déperdition de la matière tactile du geste subjectif dans le stéréotype

Dans la chaîne de production mécanique où le principe subjectif de la division du travail n'existe plus, l'unité technique8 qui s'instaure se désolidarise en son apparente substance de celle que le corps humain peut subjectivement imprimer à la matière, tel l'artiste qui sur un tableau peut « y imprimer les traces les plus immédiates qu'il se peut de sa pensée et des rythmes et impulsions qui battent ses artères (...), à mains nues ou en s'aidant s'il se rencontre d'instruments sommaires bons conducteurs (...) 9». L'inaccidentalité tactile de la forme usinée lors de sa fabrication ou lors de son usage, n'est qu'en apparence seulement puisque comme l'avait rappelé le physicien Joël Chevrier, notamment dans son intervention « Les mains dans le nanomonde, reconstruction multisensorielle et présence dans nanonature » à l'occasion du Colloque Histoire et esthétique du contact dans l'art contemporain :

(...) toucher, « c'est un engagement (...). Vous ne pouvez jamais effacer le contact complètement (...). Vous avez touché la table. Visiblement elle n'a rien et vos doigts non plus. Vous ne voyez rien, mais il y a la trace de votre main sur la table et il y a la trace de la table sur votre main. Et vous ne pouvez pas l'éviter (...). Il se passe quelque chose qui est irréversible » et qui « ne se représentera jamais »10.

Autrement dit, la disparition d'une réflexivité plastique du Je artisan par l'objet industriel – soit la disparition de l'expression de l'être pris comme sujet s'exprimant et pensant –, relèverait plus d'un régime ou d'un aspect optiquement dominé, pour reprendre les vocables de Pierre-Damien Huyghe11, que d'une réalité sensible globale (c'est-à-dire prenant en compte la totalité des cinq sens). Pour comprendre cette disparition, et sous couvert du prédicat forme-matière, il est essentiel de revenir ici sur la structure de cette réflexivité : c'est bien la capacité du spectateur à retrouver dans la touche du tableau, la forme d'une finalité « en tant qu'elle est perçue en celui-ci sans représentation d'une fin12 » (ce qu'on trouve aussi sous l'expression « finalité subjective de la représentation d'un objet 13 » dans d'autres passages de l'analytique kantienne du beau) que l'objet non fait de mains d'hommes met en déroute. Juger et utiliser une forme construite par ordinateur et automates interposés, ou tout simplement acheter et conduire une voiture high-tech par exemple, revient d'un point de vue purement épistémologique, à agir sans intentionnalité subjective avec une sorte de « virtualité solide et sans valeur 14», sans valeur d'adhérence aux choses15... Contempler tous différemment un Rembrandt n'a pas d'équivalent dans les faits de tous choisir et conduire différemment un modèle de voiture, quand bien même celui-ci s'appellerait Picasso dans une époque post-duchampienne et postmoderne !

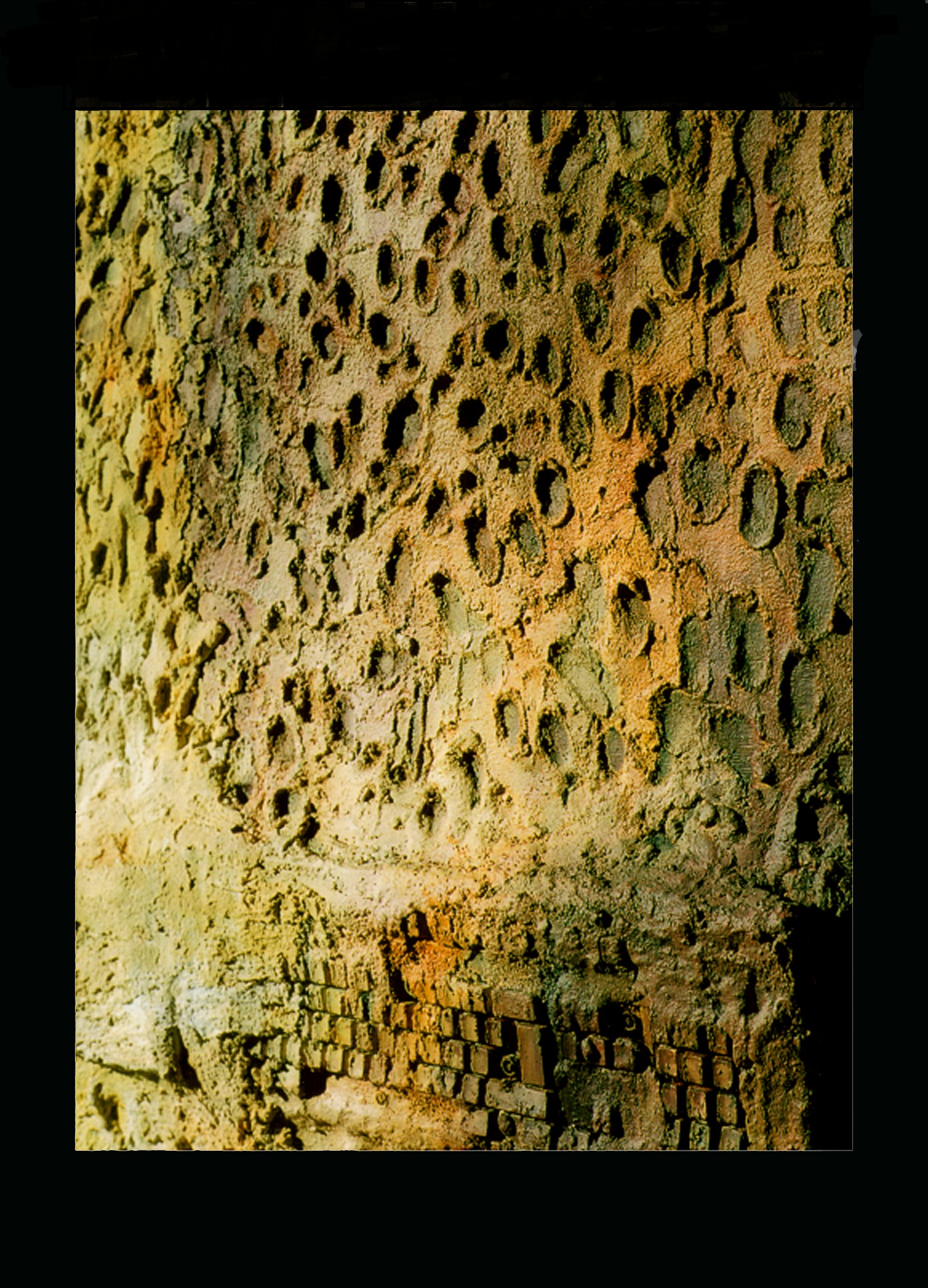

Bref, plutôt que les notions marxistes d'aliénation et de valeur ajoutée, le plasticien dira ici que la modélisation de l'accident manuel en stéréotype usiné met à mal la conscience du sujet – ou l'intentionnalité réflexive de l'être – en séparant l'intelligence formelle de sa réalité consubstantielle, irréversible, mécanique, thermodynamique, entropique, chimique, moléculaire : celle d'un corps percutant à l'aveugle le monde et réduit alors à une tactilité machinale. Je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple de ce découplage que celui offert par une modélisation numérique, supposée condensatrice au plus haut point de l'intelligence humaine, vis-à-vis de l'indexation digitale laissant pantelant aux portes même de l'écran haptique, la matière même de l'intentionnalité digitale en autant de traces de doigts salissant à perte nos claviers. Intentionnalité dissociée, abandonnée, non recensée mais pourtant bien réelle. Comme dira Hans Belting, « nous n'avons pas encore quitté l'espace des corps16 »... C'est du moins en faisant apparaître par le geste pictural matiériste, ce substrat d'intentionnalité en dehors de sa modélisation dactylographique, par recouvrement et émargement pariétaux en quelque sorte, que j'ai compris très tôt dans mes recherches plastiques (Fig. 1 : Julien Honnorat, Mémoire digitale, tableau-relief, 1998) que la matière de nos actions évoluait à l'époque numérique dans une proximité substantielle de l'ordre de l'impensable, du désintentionnalisé, voire du désubjectivisé : une archéologie qui fait tout le terreau de mes recherches.

Fig. 1 : Julien Honnorat, Mémoire digitale, tableau-relief, 1998.

2. Stratégies duchampienne, post-duchampienne, couches de perception, poïétique sculpturale mobilière et processus de désubjectivisation

L'histoire ne dit pas si l'abandon du rétinien par Duchamp, couplé à l'analyse que fait Lyotard du Grand Verre sur la différence entre le miroirique et le spéculaire17, est un symptôme d'une crise de la matière intentionnelle de l'enœuvrement puisqu'à vrai dire l'artiste n'établira aucun rapport de cause à effet entre le Grand Verre et son élevage de poussière, la fameuse photographie de Man Ray dudit Grand Verre recouvert de poussière alors qu'il était resté un certain temps dans un grenier. Toujours est-il que la synchronie d'apparition de ready made et de ready made modifié dans la démarche duchampienne laisse supposer qu'exposer un objet industriel retouché, signé ou retourné, c'est-à-dire ayant été manipulé par l'artiste vient à la rescousse du simple fait d'exposer un objet usiné comme si l'intention seule ne tenait pas, tout en avouant inversement par-là même que la plasticité ne tient plus non plus : Duchamp dit une crise de la perception esthétique, c'est-à-dire de l'être de l'œuvre à l'époque d'une immersion existentielle du sujet dans l'espace designé des projections industrielles. Dans la cité du design, celle de l'esthétisation du réel où l'intention créatrice est d'emblée recouvert de l'intelligence du projet, Duchamp essaye de garder une unité avec ses notes et ses boîtes mais la part d'accidentalité qui structurait l'œuvre, la brisure du Grand Verre par exemple, est plus une proclamation – un code de « baptême18 » pour reprendre le terme institutionnaliste de Danto – qu'une substance d'œuvrement.

Et c'est bien le concept pris comme matériau qui va combler l'évidement de l'intentionnalité. Une fois de plus, on ne peut pas lire la fameuse définition de l'œuvre que donne Georg Simmel, de la même manière à l'époque du design qu'on le ferait à l'époque de Rembrandt : « l'œuvre d'art, elle, a ceci de particulier qu'elle se pose à elle-même son propre problème, et qu'on ne peut le déduire que d'elle-même une fois qu'elle est achevée19 ». La désubjectivisation du toucher artistique par l'usage d'objets et d'outils industriels est un problème de désubstantialisation de l'intention, non de la substance tactile elle-même et, on voit bien que chez Duchamp par exemple, la non gestion ou l'abandon de l'autographe ou de la signature mal peinte sur la forme parfaitement lisse de l'Urinoir Funtain est un laisser-aller : on abandonne quelque chose de la substance du sujet pensant en tant qu'elle n'est plus prise en charge par l'époque.

Affinons d'une matière somme toute assez benjaminienne : la gradation ou le nuancier gestuel que propose Duchamp, exposer l'objet, exposer l'objet en le retournant, exposer l'objet en le retournant et le signant à la peinture, déplace la polarité poïétique du mouvement de fabrication qui dit matériau-outil-procédure à l'intérieur d'une situation esthétique, voire inverse les pôles puisque dans une ambiance assez moderniste, Duchamp et ses contemporains font de l'usine un lieu de contemplation. En tout état de cause, l'apport méthodologique de Marcel Duchamp devient incontestable pour comprendre l'objet industriel comme une syntaxe. Ou, pour mieux le dire, l'effort analytique réclamé par la logique sensible du ready made ouvre la voie à une compréhension de l'art conceptuel et plus généralement, à celle des nombreuses plasticités du détournement des usages ; plasticités entendues comme dimension matricielle disciplinaire de la notion de poïétique de projet en Design : nous n'avons absolument pas le temps ici de dérouler cette idée. Mais, avec plus de précision, il faudrait voir comment par exemple l'art minimal détourne les modes de fabrication industrielles à la recherche d'une image poïétique de la perception fondamentale, désintéressée, qui structurerait l'expérience même de l'usage. Cette dimension d'inversion où donc, plus plastiquement, l'œuvre devient une sorte de moule réversible entre l'esthétique et le poïétique, révèle une époque dans laquelle le Design a supplanté l'œuvre puisque cette réversibilité est celle du couple usage-usager ; un couple dont la continuité expérientielle s'est vidée de l'intentionnalité par quoi la différence entre l'artiste et le spectateur se complétait.

En transposant philosophiquement la fonction en forme, l'Urinoir – mais on peut le dire aussi de la catégorie de la sculpture mobilière contemporaine en général – aligne les fonctions de fabrication et les fonctions d'utilisation dans une même dimension photographique tridimensionnelle. Pour coller à mon propos initial, j'avancerai l'idée que nous sommes en quelque sorte moulés – ou à l'intérieur – du moule épistémologique du Design en ce que les procédures fonctionnelles de fabrication des usages industriels ne s'imagent qu'à l'intérieur de la pratique fonctionnelle. C'est du moins comme cela que peut se comprendre la formule consacrée duchampienne selon laquelle c'est le spectateur qui fait l'œuvre : entendons, c'est l'usager, c'est-à-dire le spectateur sans intention, qui donne un vocabulaire poïétique à l'espace de fabrication.

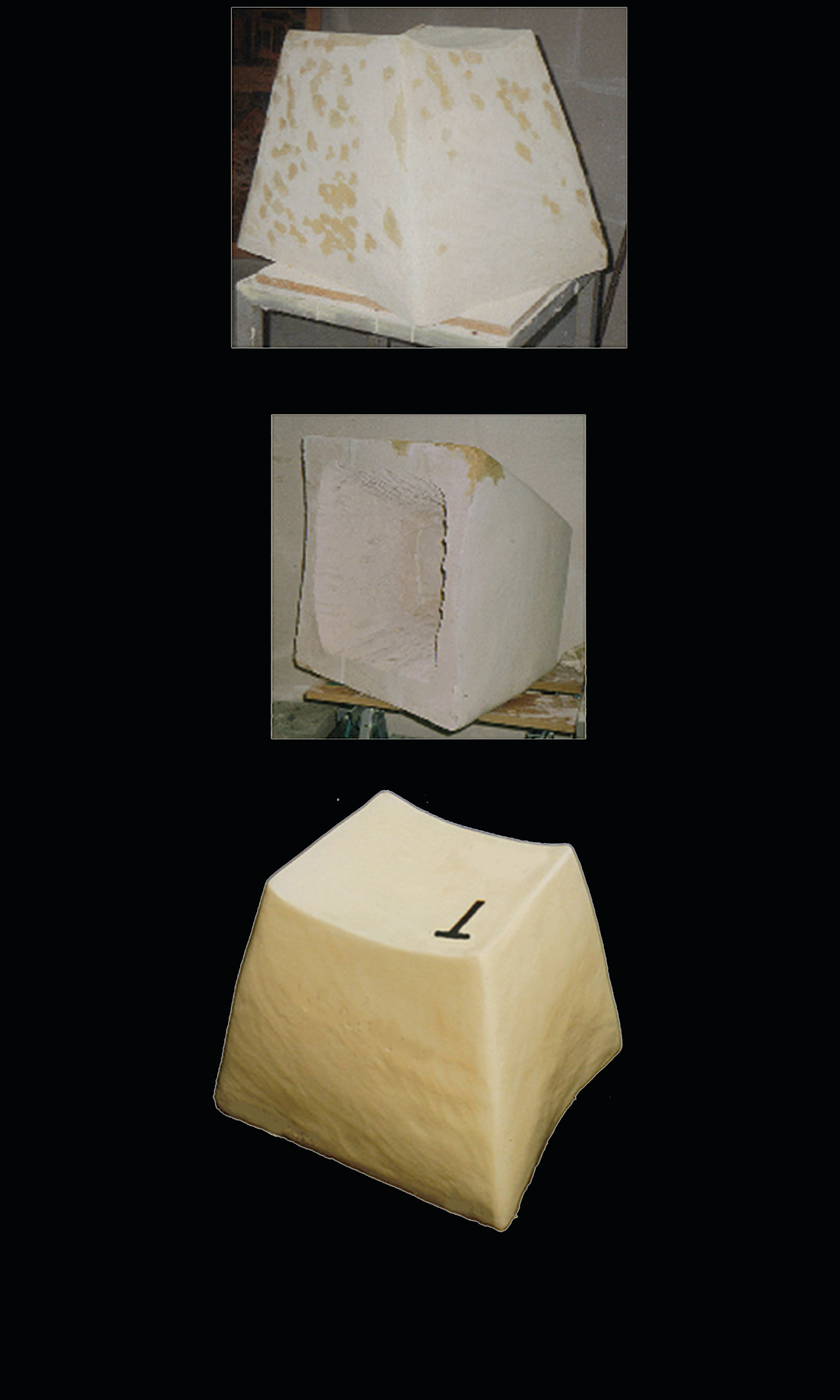

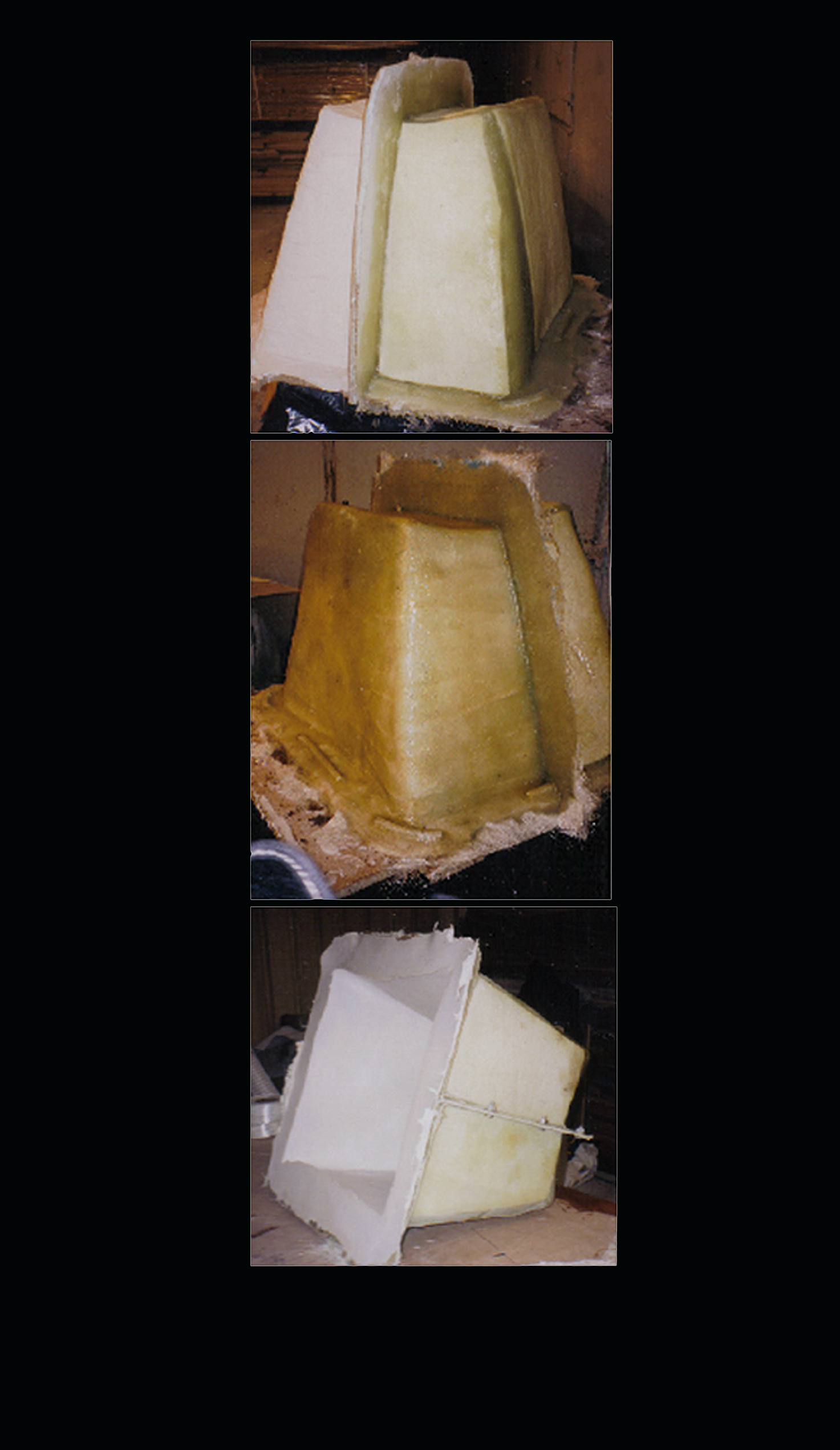

Référons-nous à ma pratique sculpturale mobilière que j'ai appelé dans le titre de cette conférence digitale, non pas au sens de ce que le numérique fait de l'intention digitale mais au sens de ces empreintes qui maculent nos écrans comme autant de modelé dactylographique en perdition face à la modélisation haptique de la volumétrie du clavier – standard ou format d'imagination. Un lien praxéologique évident s'établit entre d'une part, la déformation des tirages de ma matrice de tabouret sculpté (et évidé) en forme de touche de clavier d'ordinateur au contact de la chaussette de silicone intercalée entre la matrice et le moule, et d'autre part l'agrandissement monumental du geste de tapoter – à l'échelle d'une mise en visibilité d'un micro-impact physique endommageant à l'usage lesdites touches d'un clavier – jusqu'à la déformation imaginaire d'un tabouret par le poids du corps s'y asseyant (Fig. 2, 3 et 4 : Julien Honnorat, Tabouretouche, sculpture en forme de touche de clavier d'ordinateur, matrice, moule, tirages et images logicielles, 2003-2005).

Fig. 2 : Julien Honnorat, Tabouretouche, sculpture en forme de touche de clavier d'ordinateur, tirages, 2003-2005.

Fig. 3 : Julien Honnorat, Tabouretouche, sculpture en forme de touche de clavier d'ordinateur, matrice, moule, 2003-2005.

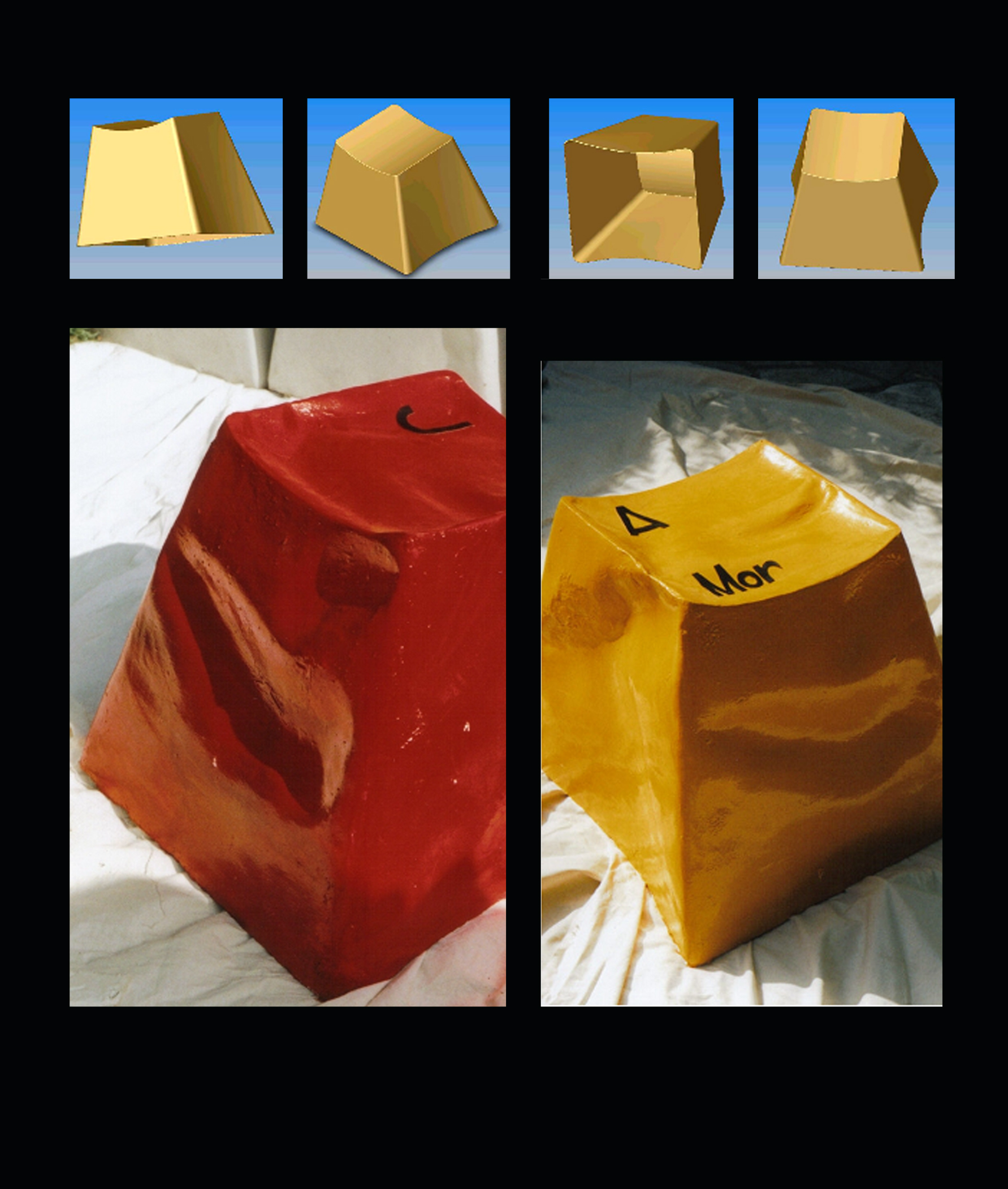

Fig. 4 : Julien Honnorat, Tabouretouche, sculpture en forme de touche de clavier d'ordinateur, images logicielles, tirages, 2003-2005.

L'intercalaire de silicone présentifie alors l'instance de l'accident à l'intérieur d'une représentation de l'usage qui s'agit au lieu de se penser. Relativement au concept philosophique d'Habitude où, selon Ravaisson, « toute perception, toute conception inattentive, involontaire, et par conséquent, passive (...), s'efface peu à peu si elle se prolonge ou si elle se répète20 » (il y a là bien sûr les bases du vitalisme Bergsonien ainsi que de l'analyse Deleuzienne sur Différence et Répétition), la définition poïétique et esthétique d'une forme matérialisée à partir d'une pragmatique globale de l'usage (faire des tirages, taper à la machine par exemple) requiert la puissance autant involontaire que structurante de la notion de transfert modélisateur de l'accident. Cette notion matricielle de transfert devient alors un intercalaire disciplinaire fondamental du Design : pensons bien entendu aux processus de fabrication entendu comme forme même de projection chez le designer italien Gaetano Pesce.

Si l'habitude est toujours selon Ravaisson « renfermée dans la région de la contrariété et du mouvement21 », la méthode qui consiste à repérer dans le design comme pensée en acte (là encore on s'inscrit dans la tradition de Passeron), c'est-à-dire en mouvement fonctionnel, un intercalaire où se moulerait la spécificité d'une discipline, est à souligner ; non pas simplement du point de vue de la forme, cela nous ferait par trop rester dans une esthétique post-duchampienne – je pense par exemple au geste de Bertrand Lavier consistant à recouvrir les objets design d'une couche transparente de matière, couche qui est aussi chez lui celle de la superposition en soi, c'est-à-dire celle de la marque22 –, mais plutôt du point de vue d'une psychologie de la perception de l'objet technique telle que la pose Gilbert Simondon :

En prenant comme exemple l'automobile (...), on trouve différentes couches qui vont de l'objet de manifestation (à l'extérieur) à l'objet technique à peu près purement créé (dans les parties peu visibles ou inconnues de la majorité des utilisateurs, les engrenages, la transmission, la génératrice d'électricité) : la couche intermédiaire de réalité, mi-technique et mi-langage, est aussi celle des organes partiellement visibles et descriptibles, comme le moteur, qui affiche sa cylindrée, son taux de compression, le nombre de paliers, et les solutions employées pour les circuits annexes (filtre d'huile, etc.). (...) Les variations sur la couche externe sont à la fois infinies en nombre et assez limitées ; infinies, parce qu'elles sont continues, sans saut nécessairement imposé par la nature des choses ; tous les coloris, toutes les modifications de formes sont possibles, comme dans le domaine du vêtement ; toutefois ces modifications sont limitées par la compatibilité avec l'emploi, tout comme celles du vêtement se trouvent limitées par la forme du corps, la nécessité de ménager une relative liberté de mouvement, et de conserver une suffisante utilité ; s'il y a création dans le domaine de la couche externe de manifestation, c'est comme invention d'une compatibilité entre l'automobile (...) et d'autres productions techniques (...). Cette esthétique des objets crées, qui les fait apparaître comme le produit d'une époque et d'une civilisation, est plus une sémantique qu'une esthétique ; elle se manifeste simultanément dans un très grand nombre de catégories de la production, et est déjà plus profonde que la simple manifestation externe : elle enregistre et incorpore aux objets un certain mode de communication entre l'homme est choses (...). Par-là, on quitte la couche de manifestation externe de la réalité technique pour passer à la couche intermédiaire de la communication avec l'utilisateur (...).23

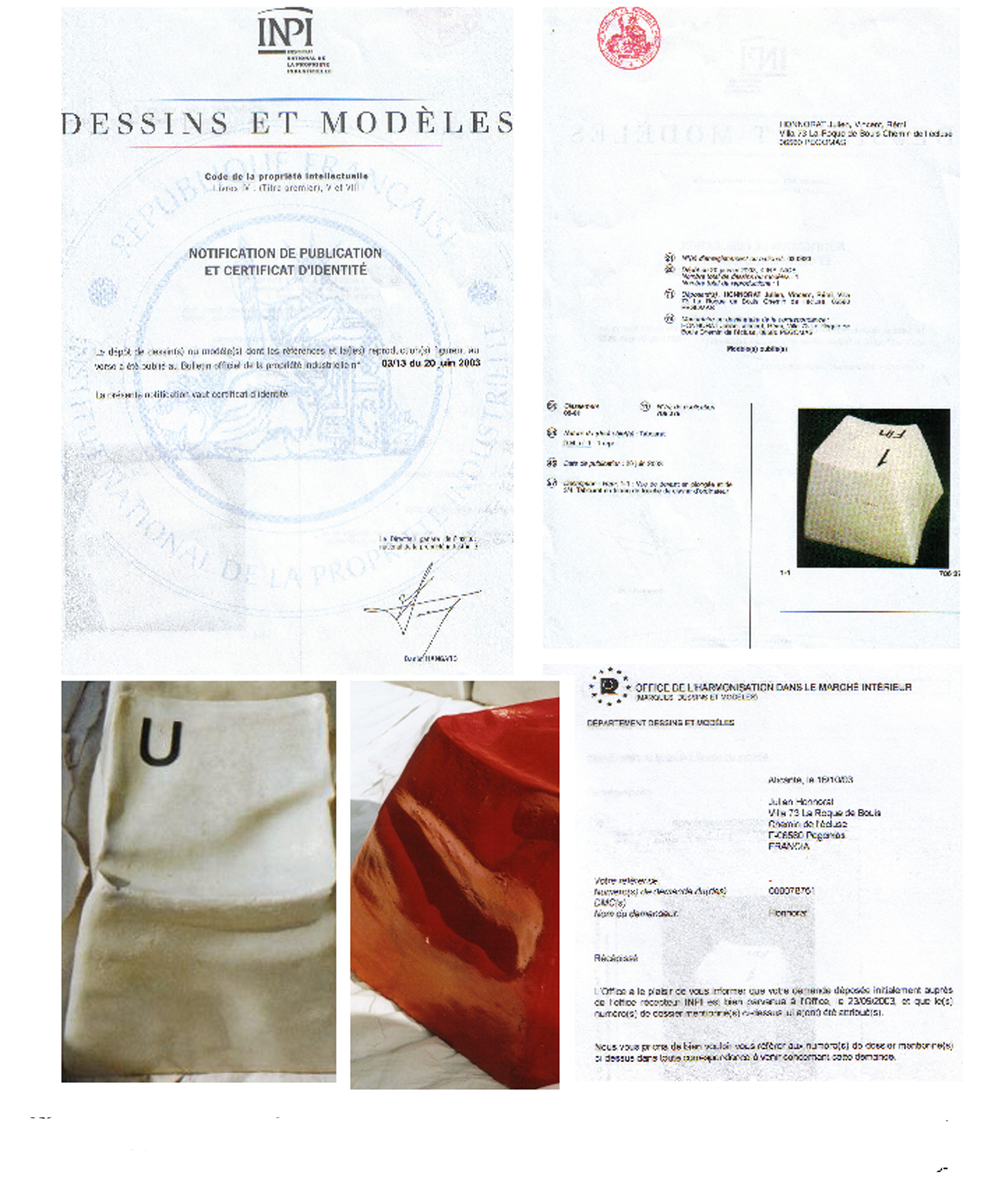

Pour que la couche esthétique fonctionnelle d'un objet technique désigne (André Leroi-Gourhan aurait certainement dit figure) la traduction de sa mécanicité dans le monde stylistiquement accidenté des usages, ce transfert impose justement aux accidents de mon corps fonctionnel de se modéliser dans un fonctionnement quitte à perdre l'authenticité de l'expérience réflexive de l'être au contact de l'œuvre. Simondon semble voir dans le coloris et la communication des portes de libération de l'être au contact d'une modélisation qui néantise la matière de l'empreinte individuelle. L'habitude ou être de l'usage est alors un élément matriciel de la modélisation malgré son coefficient existentiel dont la nature technique serait de se désubstantialiser, plus exactement se transfigurer en se désubjectivisant dans un reste expressif possible et optiquement dominé : le choix des couleurs et le protocole de communication. Dans l'élaboration quasi-entrepreneuriale de ma série de Tabouretouches, je n'ai pu déposer à l'Inpi, la spécificité accidentée de l'exemplaire mais uniquement le dessin et modèle standard (Fig. 5: Julien Honnorat, Dépôts à l'INPI et l'OHMI de Dessins et Modèles du concept de Tabouretouche, 2004). Les accidents de surfaces de tirage et la question de la gamme des couleurs se sont imposés comme un élément esthétique accrocheur dans mon dépliant de communication, ainsi que la liberté du geste de manipulation spatial et installatif des modules en scénographie mobilière (Fig. 6: Plaquette promotionnelle du Tabouretouche, recto et verso, 2003-2004). En fait – et le film Populaire (réalisé par Régis Roinsard en 2012) qui relate les concours de vitesse dactylographique, met en place une esthétique qui en parle très bien –, toucher, soit utiliser tactilement une forme modélisée rejette en dehors de la notion viscérale d'empreinte, la possibilité de traçabilité de l'usager. Cette possibilité effectue alors par défaut et inertie, une remontée (ou un transfert) de la matière vers l'espace de la couleur, scénographique, cosmétique...

Fig. 5: Julien Honnorat, Dépôts à l'INPI et l'OHMI de Dessins et Modèles du concept de Tabouretouche, 2004.

Fig. 6: Plaquette promotionnelle du Tabouretouche, recto et verso, 2003-2004.

Toucher la modélisation nous propulse dans une liberté impensée et en dehors ; une liberté qui, à l'instar du travail du plasticien belge Angel Vergara mimant sans peinture le geste de peindre devant des écrans représentant des tableaux célèbres, abandonne la pesanteur viscéral de l'Objet-dard ou de la Broyeuse de chocolat, pour essayer de capturer ce que serait une intention performative à la surface du design24. Cette intention serait prise entre idiotie et fétichisme, paradoxalement pour du corps au beau milieu d'une modélisation qui passe au contraire par une société du verre25. La question conceptuelle devient alors celle de la définition d'une imagination fonctionnelle en dehors du sujet mais mobilisant pourtant l'individu alors dépersonnalisé dans un vecteur machinal. Cette imagination fonctionnelle serait une sorte de structure mécanique sensorielle de l'intention par quoi, et c'est ce que dit en filigrane Simondon, le design ferait émerger un style involontaire, non pas consciemment élaboré comme on le dit d'un mouvement ou style artistique mais automatiquement produit par des habitudes industrielles et dont l'espace, l'intercalaire disciplinaire, serait celui entre l'usager et l'instrument. Bref, l'idée ici d'une spatialité éther en tension, dans laquelle nous baignerions. La question plastique devient aussi ici celle de la position que le corps engagé de l'artiste peut prendre au sein de cette matrice fonctionnelle désubjectivante et que le marketing nomme par les termes indicateurs de tendance ; avec en filigrane l'idée que vivre le design, soit habiter la tendance, moule positivement en quelque sorte la déception postmoderne de l'œuvre et la crise de l'intention.

3. Un tribute musical au rock progressif comme mode d'habitation de la matrice fonctionnelle dépersonnalisée de la tendance ?

La réflexivité contemplative du jugement de goût dans la touche artistique de l'œuvre – jugement et œuvre où s'épanouissait la singularité de chaque sujet percevant – disparaît, à l'époque du design, dans l'abandon viscéral du toucher à son absentement au beau milieu de l'ustensilité. Le principe d'un universel sans concept des individus se transfert dans un principe d'individuation des objets techniques (ce principe de Simondon fait aussi penser à ce que Focillon appelait La vie des formes) et dont la réflexivité convoque en chacun de nous un être machinal partagé, dissocié, devenant à force d'usage un style, mais dépossédé de l'intentionnalité de notre propre soi existentiel réduit à patiner hors zonage phénoménologique à la surface des choses. Pour ne pas dire que l'individuation technique (et technologique) paradoxalement désindividualise ou sépare l'usager d'une part de sa subjectivité substantielle, Deleuze a recours à l'expression de dividu qualifiant justement la manière dont les sociétés de contrôle qui nous imposent de vivre de manière industrielle, séparent le sujet de lui-même en le réduisant au rang d'exemplaire, terme utilisé aussi par Adorno pour percevoir une définition post-shoah du corps humain26. Sur cette base et par rapport à la question des matrices disciplinaires du design, il y a peut-être une différence à faire entre l'intentionnalité créatrice de l'œuvre subjectivant l'individu, et la tension dividuelle du design objectivant la société. Au sens où, dans la stylistique machinale, la totalité des individus qui s'y reflètent, tend à faire émerger (on retrouve une notion de poïétique ici) sans l'aide de leurs propres volontés de sujet, un style sur lequel l'individu n'aurait pas d'autre prise dividuelle que celle du choix d'un des objets industriels dans la gamme stylistique proposée par l'industrie après enquête des goûts et des couleurs d'un ensemble de population.

Si l'expropriation du performatif27 en dehors de l'empreinte subjective substantielle du sujet afin de ramener ce dernier au choix et à la manipulation d'une forme fonctionnelle usinée, indique un transfert de la matrice de l'œuvre vers celle du design, c'est parce que cette expropriation ne signifie pas une disparition du champ de l'esthétique mais bien sa refondation sur les bases non plus substantiel du sujet mais sur celles dividuelles, conceptuelles, statistiques par exemple, qui servent à définir la société de masse : l'esthétique d'un cahier de tendance n'a pas d'ontologie sans les indicateurs de population auxquels il renvoie. En partant de la stylisation en tendance des usages industriels, on observerait donc une désubjectivisation d'un toucher artistique individuel privé d'ancrage substantiel autre que sa participation manipulatoire à une carte chromatique ou haptique, optiquement dominée. Et, à ce sujet, la fameuse maxime du philosophe Alain regardant les mains de l'artisan et disant alors « Palper, c'est déjà sculpter28 », pose bien cette idée finalement d'un espace matriciel de la tendance en attente d'être vu, touché et choisi par une imagination fonctionnelle où tout un chacun, l'artiste, l'artisan, l'ouvrier, l'ingénieur se retrouveraient de la même manière que tous choisissent entre différentes marques d'un même produit dans un magasin ou un supermarché.

En fait, la dimension conceptuelle, voire politique de l'espace esthétique de la tendance – cette matrice fonctionnelle de l'imagination des dividus – colle si bien à la société industrielle et technologique contemporaine (la société des bureaux notamment) qu'on constate que l'artiste a fini par s'y plier. Ou c'est du moins sous cet angle je pense qu'une réévaluation de la postmodernité en art serait intéressante. On aborde souvent les courants artistiques de la postmodernité qui, dans les années quatre-vingt, se sont pèle-mêle succédés, comme un espace de démarches critiques en soi et d'affirmation d'une perte de croyance dans le récit : art citationnel, néo-expressionnisme allemand, trans avant-garde italienne, figuration libre française, bad painting américaine...

Mais pourquoi n'aborde-t-on pas aussi l'imagination déceptive de ses mouvements en les englobant dans l'imagination fonctionnelle positive des tendances et de la mode ? Par exemple, lorsqu'on analyse l'œuvre de l'artiste Sherrie Lévine qui va en 1983 repeindre à l'identique des tableaux de Piet Mondrian, il faut je pense mettre en parallèle ses tableaux avec les robes mondrianesques de Yves Saint Laurent dessinées dans les années soixante pour comprendre alors que si le propos de Lévine est d'utiliser le tableau comme matérialisation de la référence, ce dernier n'est peut-être plus à comprendre à l'époque contemporaine que comme élément d'une charte graphique se répandant dans la société au sujet de Mondrian ; ce qui ne dévalorise par l'œuvre mais la redéfinit comme rouage d'un protocole design de la société. Faute de pouvoir décider comme l'aurait fait Duchamp – mais ce n'est plus l'époque – que les traces de doigts qui salissent un écran ont une dimension artistique, je défends plutôt l'idée que la remontée aux racines de la sensation doit composer aujourd'hui avec la matrice optiquement dominée de la tendance, ou qu'il n'est pas pertinent d'interroger la remontée performative de la matière tactile du sujet sans comprendre comment cette résistance de l'artistique habite les phénomènes de mode. C'est comme ça je pense que peut se résoudre la persistance de l'émotion dans le problème tendancieux de la matière subjective modélisée.

En observant la simultanéité de la peinture post-moderne qui dit la perte de croyance dans l'effet de matière justement, avec la montée en puissance de mouvements de musiques postromantiques – simultanéité orchestrée aussi par l'idée de phénomène de mode esthétique embrassant toutes les catégories d'expression –, j'ai décidé de passer de la sculpture à la performance musicale tout en préservant la question d'un tâtonnement instrumentale. Et la double connivence entre le propre d'un toucher guitaristique (qui ne laisse pas d'autres traces que l'usure du manche) et les méthodes sonores progressistes accidentelles du jeu de Robert Smith du groupe post-romantique britannique The Cure, ont petit à petit mener ma pratique plastique vers la performance musicale design. Dans ce travail que j'ai mis en place comme artiste, moi qui ai aussi grandi dans l'univers The Cure, que ce soit d'un point de vue vestimentaire, poétique ou guitaristique (j'ai commencé à jouer de la musique jeune), la question matricielle du design intervient à quatre niveaux :

• D'abord, d'un point de vue de la poïétique : la posture qui consiste à palper des pédales d'effets en fonction de leurs couleurs ou d'être inspiré par telles ou telles couleurs, formes, customisations d'instruments, permet véritablement de vivre à l'intérieur d'une tendance chromatique, objectale et matériologique : c'est très intéressant de vivre comme cela le design. Et puis, cette posture – c'est là qu'on retrouve la notion de charte, d'identité expressive –, va se poursuivre en contiguïté avec la reproduction de la manière autodidacte de jouer de Robert Smith : il tâtonne d'un point de vue harmonique le long de la gamme chromatique, ou compose des morceaux à partir du fait même de s'accorder ; ce qui au début des années quatre-vingt, a non seulement insufflé au rock progressif une dimension conceptuelle – un son industriel est un son industriel (on retrouve le what you see is what you see de Franck Stella) –, mais aussi un élan vers la musique contemporaine (pensons à la question des silences et des erreurs chez Boulez).

• Dans un second temps, d'un point de vue de la praxis, puisque cette notion d'autodidacte renvoie aussi au positionnement politique de l'époque : celui d'une sorte d'analphabétisme culturel défendu par un mouvement Punk qui fût, par sa critique de l'élitisme de l'établissement, notamment artistique, bien plus qu'un style musical. De la même manière qu'il y a surement un chemin qui consiste à Penser avec le Punk pour citer Catherine Guesde29, le phénomène Curiste et plus généralement la Cold Wave (gothisme, néo-romantisme) et la New Wave, vont me permettre – par le fait de m'exprimer au travers de l'uniformité harmonique, vestimentaire, instrumentale, scénographique tout en engageant mon propre corps, tactilement et vocalement –, d'habiter la question de la modélisation en interrogeant la notion d'interprétation non pas du point de vue de la subjectivité mais au contraire du point de vue de la désubjectivation. Comme le dira très bien Robert Smith au sujet de cette grande vogue curiste agrandissant sa propre expression subjective d'artiste à une désubjectivisation : « Personne ne me remarque et personne ne sait que c'est moi. Mais bon, il faut dire que je me ressemble moins que la plupart des gens qui vont à nos concerts 30». Sur le ton de la boutade, ces quelques mots n'en sont pas moins je trouve très pertinent pour incarner la question en somme de l'individuation désubjectivante de la tendance. En ce sens, reproduire l'esthétique sonore et visuelle de The Cure, ou en somme créer un trait d'union entre la production artistique instrumentale du groupe et son apparence comportementale et vestimentaire telle qu'elle sert de formes visibles d'appartenance aux fans, n'est qu'agrandir la potentialité poïétique d'un phénomène de mode à ses propres modalités de production. Une équation de l'ordre de l'uniformité se noue entre la mode, le mode, la modalité et vient à participer d'une pensée curiste – soit penser avec The Cure – réintroduisant une dose d'absurde (Robert est lecteur de Camus et Kafka) dans l'idéologie Thatcherienne du moment.

• Ensuite, il y a le niveau de l'esthétique en quelque sorte active où donc, dans cette logique d'uniformité, va s'annuler l'originalité de la proposition, ce qui est le propre du tribute musical : tout le travail de communication visuelle, graphique, typographique que je vais entreprendre pour faire la promotion de ma performance design de reprises des morceaux du groupe The Cure, ne fait que revêtir l'identité initiale du design graphique de The Cure. J'agis dans une sorte de création dépersonnalisée, de A à Z, du travail de management au travail scénique. C'est véritablement une forme de design, puisque tout l'appareillage de ma performance est en fait recouvert d'une couche stylistique qui s'intercale entre moi et les programmateurs ainsi que les spectateurs : ils viennent écouter le souvenir qu'ils ont de The Cure, non ma propre musique, et devant eux je ne suis ni moi-même, ni The Cure mais une image fonctionnelle... La réalité perceptive du tribute est une couche dont l'espace devient celui d'un partage substantiel générationnel old school – certainement critique de la génération actuelle prônant la générativité désubstantialisée de l'I.A – au sujet (déplacement de la notion de sujet vers une matrice commune) d'une tendance, d'un phénomène de mode et de société : le curisme. Reprenant l'identité graphique du nom du groupe, le travail de customisation logographique de ma camionnette de tournée souffrirait d'ailleurs certainement d'une comparaison avec cette notion de couche stylistique dont nous avons précédemment parlé avec Simondon. Le fait que ce mouvement post-punk, comme d'autres de l'époque, ait embrassé tous les secteurs esthétiques de la société à ce moment-là – beaucoup plus que les années soixante ou soixante-dix, les années quatre-vingt introduisent la musique instrumentale comme noyau d'esthétisation atmosphérique de la réalité jusqu'aux années quatre-vingt-dix, plus électroniques, où éclate de plus en plus un véritable régime visuel des danses (des groupes de Rap par exemple) parfois même au détriment de la visibilité des instruments mais c'est un autre sujet –, est aussi peut-être un symptôme de sauvetage performatif et scénographique de la substantialité tactile à l'époque des « immatériaux 31». C'est du moins en ce sens que je retrouve dans cette pratique, un transfert des ancrages de ma poïétique sculpturale mobilière32 qui pour une grande part, mobilise une libération de la tactilité en dehors de son intentionnalité numérique ainsi qu'un geste libre d'installation des modules dans l'espace.

• Le quatrième niveau synthétise les trois précédents dans la question de la forme à donner à ce travail de recherche, puisqu'il s'agit d'une performance Tribute au groupe The Cure au même titre qu'il existe plein d'autres tributes à ce groupe comme à d'autres. Le tribute musical est un format institué et qui a d'ailleurs ses festivals. Au croisement de la citation et de l'interprétation, il ne faudrait pourtant pas exactement conclure sur l'idée qu'il s'agit là d'une forme de plus de la postmodernité déceptive. Car le musicien du tribute croit bien souvent à ce qu'il interprète au sens où il fait revivre pour un public fan de l'original, quelque chose du parfum de ce dernier. En fait, la performance tribute fait fonctionner un outil pour les usagers de cette musique industrielle ; ce qui interroge aussi le devenir de l'émotion en multipliant l'archéologie benjaminienne (dont parle si bien Déotte pour notre société d'appareils33) à une sorte de puissance performative de la tendance.

En ayant conscience de la désubjectivisation et dépersonnalisation que requiert son activation scénographique (je pense à tous les gestes que je fais lorsque j'installe mon spectacle puis que je joue devant le public et où finalement, ce sont mes gestes mais ce n'est pas moi puisque je me cache derrière la forme du tribute), on peut dire finalement que le tribute est un design conceptuel en tant qu'il repose la question de la nature de l'intentionnalité à l'intérieur de la fonction. Cette conceptualité n'en est pas moins phénoménale par nature puisqu'il s'agit en somme, selon la fameuse formule d'habiter la fonction, donc, de faire-vivre un design. « La spatialité de l'utilisable34 », pour reprendre cette excellente expression de Martin Heidegger, qualifie vraiment bien je trouve l'expérience phénoménologique de la performance tribute. En effet, l'artiste-designer qui la mène, a beau être, « analyste des actes », comme une sorte de « personnage qui arbitre à la frontière entre le dehors et le dedans 35», son espace de liberté, notamment scénographique – j'interprète seul le travail d'un groupe et fais des choix d'agencement de mes instruments qui dessinent une marge de liberté dans mes manipulations tactiles –, ne peut pas être prise en charge par la matrice fonctionnelle de la tendance qu'il représente. Il est de plus désindividué ou plutôt dividué dans un processus de contractualisation et de communication entrepreneurials, notamment sur les réseaux sociaux où sa page personnelle disparaît derrière le rôle qu'il incarne (c'est aussi une protection, une couverture, ou une manière conceptuelle d'exister sur les réseaux sociaux sans y engager son intimité, sa vie privée). La solitude ontologique de l'œuvrement demeure donc toujours au sein même de l'esthétisation de la réalité et de la virtualité contemporaine. S'il on en croit Agamben, c'est semble-t-il un drame constitutif de la société des dispositifs :

Les sociétés contemporaines se présentent comme des corps inertes traversés par de gigantesques processus de désubjectivation auxquels ne répond aucune subjectivation réelle. De là, l'éclipse de la politique qui supposait des sujets et des identités réels (...) et le triomphe de l'économie, c'est-à-dire d'une pure activité de gouvernement qui ne poursuit rien d'autre que sa propre reproduction.36

Bibliographie

AGAMBEN Giorgio, Qu'est-ce qu'un dispositif ?, Paris, Rivages poche/Petite bibliothèque, trad. Par Martin Rueff, 2006.

ALAIN, Vingt Leçons sur les Beaux-Arts, Paris, Bibliothèque de la Pléiade nrf, 1958, 2002.

BELTING Hans, Pour une anthropologie des images, Paris, Gallimard, 2004.

BUTLER Judith, Dépossession, Bienne-Berlin, Diaphanes, Trad. par Charlotte Nordmann, 2016.

DANTO Arthur, La transfiguration du banal, une philosophie de l'art, Paris, Seuil, 1989.

DEOTTE Jean-louis, L'homme de verre, Esthétiques benjaminiennes, Paris, Édition l'Harmattan, coll. esthétiques,1998.

DIDEROT Denis, Salons (1759 -1781), Paris, Gallimard, 2008.

DUBUFFET Jean, L'homme du commun à l'ouvrage, Prospectus et tous écrits suivants, Paris, Gallimard, 1973.

FRANCASTEL Pierre, Études de sociologie de l'art, naissance d'un espace, Paris, Edition Tel Gallimard, 1989.

GRUET Stéphane, L'œuvre et le temps, Tome III. Génétique, Toulouse, Éditions Poïesis, 2006.

GUESDE Catherine, Penser avec le Punk, Paris, Puf, Coll. La Vie des Idées, 2022.

HEIDEGGER Martin, Être et Temps (1927), Paris, Gallimard, nrf, Bibliothèque de Philosophie, trad. par H. Corbin, R. Boehm, A. De Waelhens, J. Lauxerois, C. Roëls et F. Vezin,1986.

HUYGHE Pierre-Damien, Art et industrie, Philosophie du Bauhaus, Paris, Circé, 2002.

HUYGHE Pierre-Damien, Éloge de l'aspect, Spéculatif, Après les ready made, Cahors, Imprimerie France Quercy, Paris 19e pour les Éditions MIX, 2006.

KANT Emmanuel, Critique de la faculté de juger (1790), Section I, Livre I, § 17, Ed. et trad. Alain Renaut, Paris, Flammarion, 2015.

KLEE Paul, Théorie de l'art moderne, Paris, Gallimard, Ed. et trad. de P.-H. Gonthier, 1998.

MARX Karl, Le capital (1867), Paris, Champs Flammarion, 1985.

RAVAISSON Félix, De l'habitude (1894), Paris, Vrin, Librairie philosophique, 1984.

SIMMEL Georg, Le cadre et autres essais, La Loi en Art, Paris, Gallimard, 2003.

SIMONDON Gilbert, Imagination et invention (1965-1966), Chatou, Les Éditions de la Transparence, collection Philosophie, 2008.

-

HEIDEGGER Martin, Être et Temps (1927), Deuxième section. Dasein et Temporellité, Sixième chapitre. « La temporellité et l'intratemporanéité comme origine du concept courant de temps », Paris, Gallimard, nrf, Bibliothèque de Philosophie, trad. par H. Corbin, R. Boehm, A. De Waelhens, J. Lauxerois, C. Roëls et F. Vezin, 1986, p. 504. ↩

-

MARX Karl, Le capital (1867), Chap. XIV. « Division du travail et manufacture », Paris, Champs Flammarion, 1985. ↩

-

FRANCASTEL Pierre, Études de sociologie de l'art, naissance d'un espace, Paris, Édition Tel Gallimard, 1989 (Ed. Denoël, 1970), p. 143. ↩

-

HEIDEGGER Martin, Être et Temps, Première section, Troisième chapitre, §18, B, op. cit., p. 139. ↩

-

HUYGHE Pierre-Damien, « Ainsi participons-nous à des situations esthétiques que nous n'identifions pas comme telles ou pour lesquelles nous ne reconnaissons pas comme artistique le travail ou la fabrication qui les ont conduites à être ». Éloge de l'aspect, Spéculatif, Après les ready made, Cahors, Imprimerie France Quercy, Paris 19e pour les Éditions MIX, 2006, p. 89. ↩

-

Je reprends cette idée de masse à DIDEROT lorsqu'il dit : « L'enfant est une masse informe et fluide qui cherche à se développer », dans « Essais sur la peinture, pour faire suite au Salon de 1765 » in Salons, Paris, Gallimard, 2008, p. 172. ↩

-

KLEE Paul, Théorie de l'art moderne, Paris, Gallimard, Ed. et trad. de P.-H. Gonthier, 1998, p. 30. ↩

-

MARX Karl, Le capital (1867), Chap. XIV. Division du travail et manufacture, op. cit. ↩

-

DUBUFFET Jean, L'homme du commun à l'ouvrage, Prospectus et tous écrits suivants, Paris, Gallimard, 1973, p. 43. ↩

-

CHEVRIER Joël, « Les mains dans le nanomonde, reconstruction multisensorielle et présence dans nanonature », in Histoire et esthétique du contact dans l'art contemporain (actes du colloque), sous la dir. de COËLLIER Sylvie, Aix-en Provence, Presses Universitaires de Provence, 2005, pp. 39-40. ↩

-

HUYGHE Pierre-Damien parle d'un passage de « l'objet tangiblement ouvré à l'objet optiquement dominé », Art et industrie, Philosophie du Bauhaus, Paris, Circé, 2002, p. 62. Voir aussi son essai Éloge de l'aspect, op. cit. ↩

-

KANT Emmanuel : « La beauté est la forme de la finalité d'un objet, en tant qu'elle est perçue en celui-ci sans représentation d'un fin », in Critique de la faculté de juger, (1790), Section I, Livre I, § 17, Ed. et trad. Alain Renaut, Paris, Flammarion, 2015, p. 76. ↩

-

KANT Emmanuel, Le jugement esthétique, textes choisis, Paris, puf, p. 26. ↩

-

« La forme n'est alors plus la trace d'un mouvement mais la représentation d'un projet qui conserve un caractère abstrait, étranger à la vie. Le produit industriel étant conçu par l'homme dans l'abstraction des conditions humaines et matérielles de sa réalisation, toute valeur se concentre alors dans l'idée ou le concept et sa réalisation n'en est plus qu'une traduction formelle, une virtualité solide et sans valeur ». GRUET Stéphane, L'œuvre et le temps, Tome III. Génétique, Toulouse, Éditions Poïesis, 2006, p. 60. ↩

-

Cela revient à rendre plastiquement opératoire le texte heideggerien qui s'intéresse au pourquoi de « l'adhérence des valeurs aux choses » en tant que cette adhérence serait un socle phénoménal commun à toutes nos conduites d'appropriation du monde. Des catégories au Catégorial, des thématiques historiques à l'Historial, du postulat d'existence à l'analyse existentiale, du monde à la mondéité, de la quotidienneté de l'être au dévalement du dasein qui toujours se « préoccupe » via la structure de l'utilisable, de l'ambiance à l'entourance, de l'espace à la spatialité, Heidegger essaye de penser l'unité de l'être dans la diversité même de ses projections. Cf. Martin HEIDEGGER, Être et temps, Troisième chapitre, §18, B, op. cit., p. 139. ↩

-

« Nous n'avons pas encore quitté l'espace des corps, même si nous voyons à présent leurs images nous échapper et que nous préférerions nous retrouver dans des corps virtuels, qui ne sont eux-mêmes que des images, quoique nous prétendions les appeler des corps ». BELTING Hans, Pour une anthropologie des images, Chap. 3. Images du corps, vision de l'homme, une représentation en crise, 8, Paris, Gallimard, 2004, p.149. ↩

-

LYOTARD Jean-François., Les transformateurs Duchamp, Paris, Galilée, 1977. ↩

-

« (...) Puisque l'interprétation est constituante, l'objet n'est pas une œuvre avant cet acte. L'interprétation est une procédure de transformation : elle ressemble à un baptême, non pas en tant qu'il impose un nom, mais en tant qu'il fait accéder le baptisé à la communauté des élus (...). Le levier logique grâce auquel un simple objet accède au rang d'œuvre d'art n'est pas autre chose que ce que j'ai introduit en passant comme l'acte de l'identification artistique ». DANTO Arthur, La transfiguration du banal, une philosophie de l'art, Paris, Seuil, 1989, p. 189. ↩

-

SIMMEL Georg, Le cadre et autres essais, La Loi en Art, Paris, Gallimard, 2003, p. 66. ↩

-

RAVAISSON Félix, De l'habitude (1894), Paris, Vrin, Librairie philosophique, 1984, p. 32 ↩

-

Ibidem, p. 34. ↩

-

Ce n'est certainement pas un hasard si une des œuvres post-duchampienne de cet artiste intitulée Brandt sur Haffner (1988), a été utilisée en couverture de l'ouvrage collectif Le design, Essais sur des théories et des pratiques, sous la direction de Brigitte Flamand paru aux Éditions de l'institut français de la mode en 2006 (Paris) et qui constitue un ouvrage de référence majeur dans la discipline du Design. ↩

-

SIMONDON Gilbert, Imagination et invention (1965-1966), Chatou, Les Éditions de la Transparence, collection Philosophie, 2008, pp. 165-166. ↩

-

Nous reprenons cette expression à Jacques Rancière, dans son chapitre sur « La surface du design » in Le destin des images, Paris, La Fabrique, 2003. ↩

-

« Si tout événement qui lui arrive laisse sur le corps des traces, cicatrices et rides, au contraire, le verre est un bel indifférent (...). Une seule et unique fois le corps aura été instauré comme surface d'inscription de la loi. (...). La société du verre est infiniment pour l'histoire et contre l'inscription de la loi ». DEOTTE Jean-louis, L'homme de verre, Esthétiques benjaminiennes, Paris, Édition l'Harmattan, coll. esthétiques,1998, pp. 73-75. ↩

-

« Avec le massacre par l'administration de millions de personnes, la mort est devenue quelque chose qu'on avait encore jamais eu à redouter sous cette forme (...) Le fait que dans les camps ce n'était plus l'individu qui mourait mais l'exemplaire, doit nécessairement affecter aussi la façon de mourir de ceux qui échappèrent à la mesure ». ADORNO Theodor W., Dialectique négative (1966), Paris, petit bibliothèque Payot, 2003, p. 438. ↩

-

J'emprunte cette belle expression « Exproprier le performatif » au titre du chapitre 11 de l'ouvrage de Judith BUTLER intitulé Dépossession, Bienne-Berlin, Diaphanes, traductions de Charlotte Nordmann, 2016. ↩

-

ALAIN, Vingt Leçons sur les Beaux-Arts, Paris, Bibliothèque de la Pléiade nrf, 1958, 2002, pp. 474-499 et p. 604. ↩

-

GUESDE Catherine, Penser avec le Punk, Paris, Puf, Coll. La Vie des Idées, 2022. ↩

-

Cf. Les citations du Rock. http://citations.rock.free.fr/html/smith.htm ; consulté le 01/11/2023. ↩

-

J'emprunte ce terme au titre de l'exposition Les immatériaux qui fut présentée au Centre national Georges Pompidou du 28 mars au 15 juillet 1985. Jean-françois Lyotard participa à l'organisation de l'événement ainsi qu'à l'ouvrage collectif publié pour l'occasion : Les Immmatériaux, sous la dir. de THÉOFILAKIS Elie, Paris, Éditions Autrement, 1985. ↩

-

Pensant à partir d'un processus de fabrication d'un tabouret en forme de touche de clavier d'ordinateur, ma thèse de doctorat de troisième cycle en Art et Sciences de l'Art avait pour titre : L'esthétique fonctionnelle de l'appareillage informatique comme ancrage phénoménologique de l'œuvre à l'époque des immatériaux. Sous la direction de Michel Guérin, elle fût soutenue en Juin 2011 à Aix-Marseille Université. Elle est téléchargeable en ligne sur le site theses.fr. ↩

-

Op. Cit. Voir aussi l'ouvrage L'époque des appareils du même auteur, Paris, Lignes-Léo Scheer, 2004. ↩

-

Par cette expression, on comprendra que le philosophe circonscrit la portion d'espace phénoménal tel que cet espace se déploie (a lieu) entre le corps et l'outil au moment de l'utilisation de ce dernier par ledit corps. HEIDEGGER Martin, Être et temps, première section, troisième chapitre, § 22. La spatialité de l'utilisable au sein du monde, op. cit. ↩

-

MOLES Abraham A, « Vivre avec les choses : contre une culture immatérielle » in La Critique en Design, Contribution à une anthologie, sous la dir. de JOLLANT-KNEEBONE Françoise, Nïmes, Jacqueline Chambon, 2003, p.250. ↩

-

AGAMBEN Giorgio, Qu'est-ce qu'un dispositif ?, Paris, Rivages poche/Petite bibliothèque, trad. Par Martin Rueff, 2006, p.46. ↩