Anne-Valérie Gasc est artiste plasticienne, résidente à la Friche Belle de Mai à Marseille. Régulièrement exposée en France comme à l’étranger, son œuvre a donné lieu à l’exposition monographique rétrospective Machine aveugles à l’EAC (Espace de l’art concret) à Mouans-Sartoux en 2022 (catalogue co-édité par l’EAC et les éditions Athom). HDR en arts et sciences de l’art, elle est professeure en arts et techniques de la représentation (ATR) à l’ENSA-M (École nationale supérieure d’architecture de Marseille) où elle enseigne la théorie et la pratique de l’art. Elle dirige l’axe de recherche-création « Faire œuvre : Art et projet architectural » au sein du laboratoire Project[s].

Yves Papegay est mathématicien et informaticien au centre de recherche INRIA (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique) d’Université Côte d’Azur, à la tête d’une équipe de robotique spécialisée en conception de robots parallèles à câbles. Docteur es sciences et HDR en informatique, il est spécialiste de méthodes et d’outils symboliques de modélisation et de simulation. Il est très éclectique dans ses travaux et dans ses collaborations notamment avec des architectes et des artistes. Co-fondateur de la start-up XTreeE d’impression 3D béton à grande échelle, il est également à l’origine de l’association Inform@thiques.fr promouvant une approche computationnelle dans les sphères éducative, culturelle, industrielle et scientifique.

Résumé (FR.)

À l’heure des moratoires pour la construction neuve, ce projet de recherche-création entend sortir d’une pensée réifiée de l’architecture comme objet, modèle ou typologie, au profit d’une considération processuelle, en mouvement, non construite. Dans cette perspective, il réunit le champ expérimental de l’art et celui du calcul autour de la conceptualisation mathématique et de la traduction informatique de la notion de voisinage, levier de questionnement et d’épreuve d’une architecture sans structure, c’est-à-dire d’une considération non plus constructive mais inductive de l’architecture : l’émergence située de spatialités habitables depuis les comportements de voisinage qui lui préexistent. Ce projet réunit l’artiste plasticienne Anne-Valérie Gasc (laboratoire Project[s], ENSA-Marseille) et le mathématicien et informaticien Yves Papegay (équipe Héphaïstos, INRIA - Sophia Antipolis) autour des automates cellulaires et notamment du Jeu de la vie, point d’ancrage de ce processus créatif dont cet article pose les bases théoriques et pratiques, entre expérimentation plastique et abstraction mathématique.

Abstract (ENG.)

At a time when moratoriums on new construction are in place, this research-creation project seeks to move beyond a reified vision of architecture as an object, model or typology, in favor of a processual, dynamic and unbuilt approach. In this perspective, it bridges the experimental fields of art and computation, exploring the mathematical conceptualization and computational translation of the notion of neighborhood — a key framework for questioning and testing an architecture without structure. This approach shifts the focus from a constructive to an inductive understanding of architecture, where habitable spatialities emerge from pre-existing neighborhood behaviors. The project brings together visual artist Anne-Valérie Gasc (Project[s] laboratory, ENSA-Marseille) and mathematician and computer scientist Yves Papegay (Héphaïstos team, INRIA - Sophia Antipolis) around cellular automata, particularly Conway’s Game of Life, which serves as the conceptual anchor of this creative process. This article establishes the theoretical and practical foundations of the project, situated at the intersection of artistic experimentation and mathematical abstraction.

Préambule

Ce projet de recherche-création puise son origine dans l’inversion d’une problématique basée sur l’architecture comme fabrique de voisinages, telle que posée par les journées d’étude Venimus, Vidimus, Vicinus qui se sont tenues à l’IMVT (Institut Méditerranéen de la ville et des territoires) à l’ENSA-M (École nationale supérieure d’architecture de Marseille), les 4 et 5 décembre 20241. Son renversement peut s’énoncer ainsi : Comment penser le projet architectural depuis l’émergence de comportements de voisinage ?

Dans cette perspective, il réunit le champ expérimental de l’art et celui du calcul autour de la conceptualisation mathématique et de la traduction informatique de la notion de voisinage, levier de questionnement et d’épreuve d’une architecture sans structure, c’est-à-dire d’une considération non plus constructive mais inductive de l’architecture : l’apparition située de spatialités habitables depuis les comportements de proximités qui lui préexistent.

Introduction

Le projet « Le Jeu de la vie — Projeter l’espace habitable depuis le concept mathématique de voisinage » entend proposer de nouvelles modalités de penser, de formaliser et de définir l’architecture par la disparition de sa dimension structurelle, de travailler sur un processus de destruction de la construction comme condition sine qua non d’apparition de l’architecture. Dans cette perspective, nous interrogeons l’architecture non plus selon une considération additive et discontinue dont la création de murs viendrait déterminer un dedans, d’un dehors par exemple ; mais, à l’inverse, selon une approche soustractive et continue qui augmenterait le volume habitable, les espaces appropriables par le vivant. L’architecture en tant qu’apparition de spatialités serait à penser comme une continuité où dedans et dehors co-existeraient de manière plus ouverte, plus relationnelle, plus variable, plus évolutive, plus dynamique. À l’heure d’un moratoire pour la construction neuve2, l’enjeu ici est de sortir d’une pensée formalisée, modélisée, réifiée d’une architecture par typologies, au profit d’une approche spatiale en mouvement générée par l’équilibre dynamique de relations de voisinage.

Le concept mathématique de voisinage est une notion centrale de la topologie (branche des mathématiques qui étudie les relations de position indépendamment de l’espace) qui permet de définir intrinsèquement des propriétés locales autour d’un point, la continuité ou les limites. Il est à l’origine des automates cellulaires, ces constructions algorithmiques et informatiques qui sont des modèles de calcul de dynamiques globales à partir de représentations syntaxiques locales et dont le plus connu est le Jeu de la vie du mathématicien anglais John Conway en 1970 et le plus abouti Lenia créé par le mathématicien chinois Bert Wang-Chak Chan, pour simuler des comportements du vivant : vie et mort d'une cellule en fonction de son voisinage, formalisent des structures évolutives d’une population donnée. En quoi la transposition dans le champ de l’art, l’expérimentation plastique de cette logique cellulaire de voisinage permet-elle d’envisager l’architecture non plus comme un objet mais comme un processus ? Le Jeu de la vie est le point d’ancrage de ce processus créatif.

Objets critiques du Jeu de la vie

Le Jeu de la vie est un jeu sans joueur, une simulation d’évolution qui se déroule en dehors de toute intervention humaine : à partir d’une configuration initiale prédéfinie ou aléatoire, le jeu s’anime selon un ensemble de règles locales, bases d’un calcul automatisé. Il s’agit d’un automate cellulaire, un modèle de système dynamique discret (discontinu) où chaque état conduit mécaniquement à l’état suivant à partir de règles préétablies. Le jeu se déroule sur une grille à deux dimensions, théoriquement infinie, dont les cases appelées « cellules » (par analogie avec les cellules vivantes) peuvent prendre deux états distincts : « vivante » ou « morte ». Une cellule possède huit voisines qui sont ses cellules adjacentes (horizontalement, verticalement et en diagonale). À chaque itération, l'état d’une cellule est entièrement déterminé par l’état de ses huit cellules voisines, selon les règles suivantes : une cellule naît si elle a exactement 3 cellules voisines vivantes ; une cellule survit si elle a 2 ou 3 cellules voisines vivantes ; une cellule meurt dans tous les autres cas. Autrement dit communément : trop entourée ou trop isolée, une cellule meurt. L’équilibre de la densité d’un environnement ni surpeuplé ni déserté a une incidence directe sur l’état d’équilibre, de croissance ou de décroissance du vivant qui l’habite. Telle serait la première règle simple et fondamentale du voisinage comme condition favorable à l’épanouissement du vivant synonyme d’habitabilité de sa grille.

La traduction en code du Jeu de la vie met en œuvre l’approche discrète de la temporalité et de l’espace telle que présentée ci-dessus : un instant succède à un autre instant qui le détermine complètement et les cellules s’alignent sur des grilles qui se représentent par des objets matriciels. La visualisation de l’évolution obtenue est alors naturellement plongée dans un espace tri-dimensionnel également discrétisé, en ajoutant la temporalité sur un troisième axe3.

Fig. 1 - Yves Papegay, Visualisation de l’évolution 2D d’un Jeu de la vie en image 3D (Z = temps), 2025.

La première étape de ce travail souhaite formaliser des « objets critiques » ou « maquettes contradictoires » qui tentent, paradoxalement, de réifier le processus cellulaire d’un Jeu de la vie en 3 dimensions. En 3 dimensions, l’implémentation de l’évolution se généralise facilement puisqu’elle dérive naturellement de la notion mathématique de convolution de matrices. Les mêmes choix de paramètres d’évolution que ceux de Conway fournissent des résultats intéressants en termes d’extinction ou d’explosion - qui ne sont pas systématiques à courts termes.

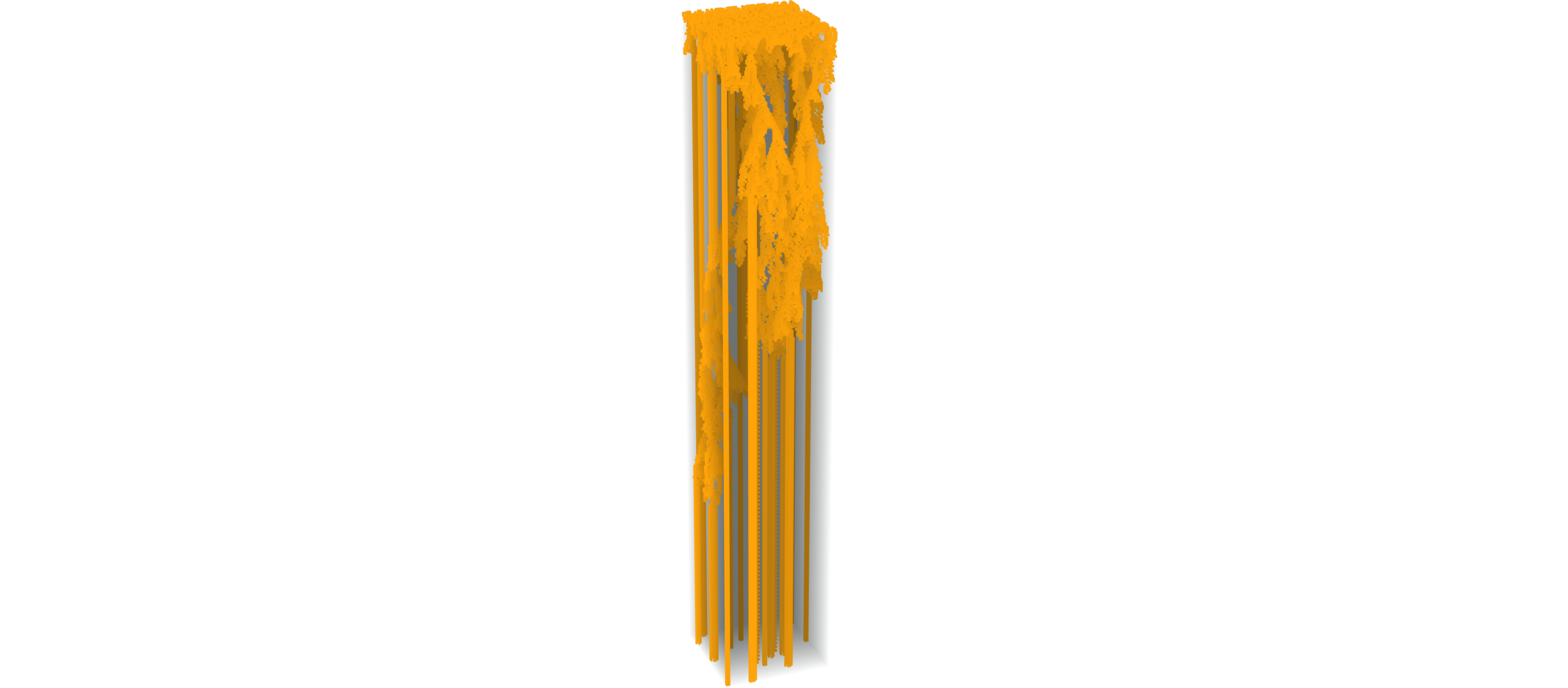

Fig. 2 - Yves Papegay, Visualisation de l’évolution d’un Jeu de la vie en 3D, 2025.

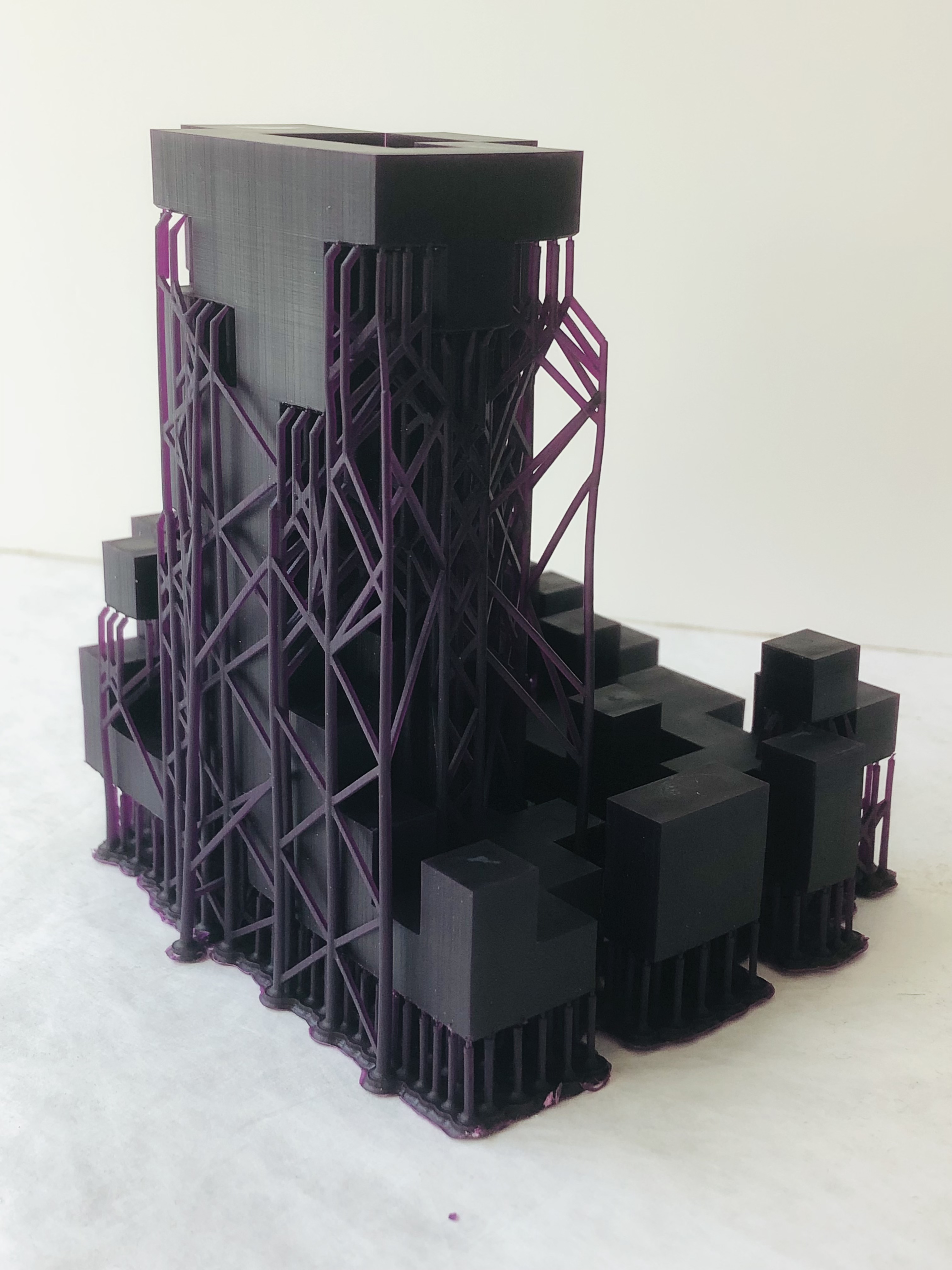

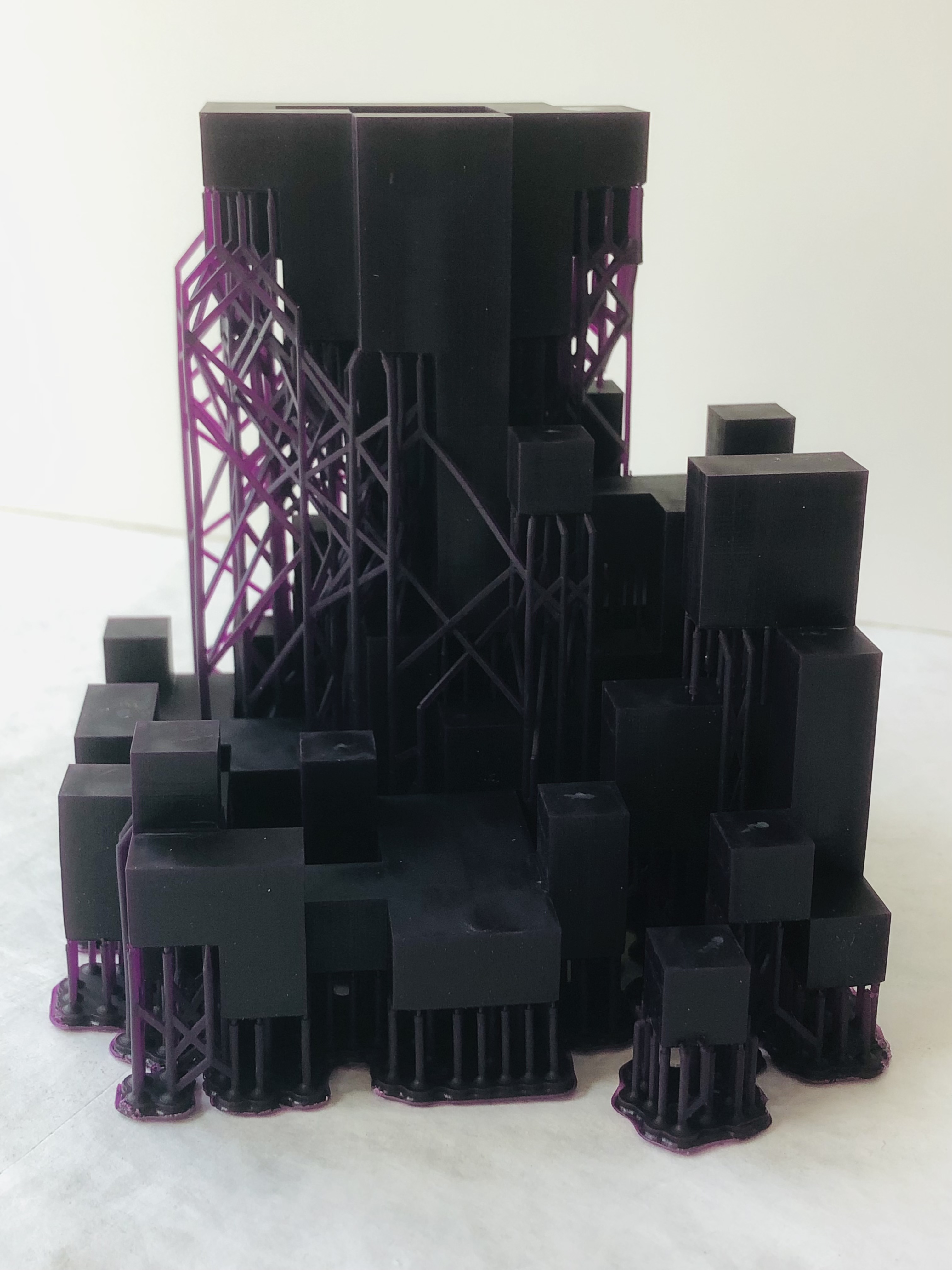

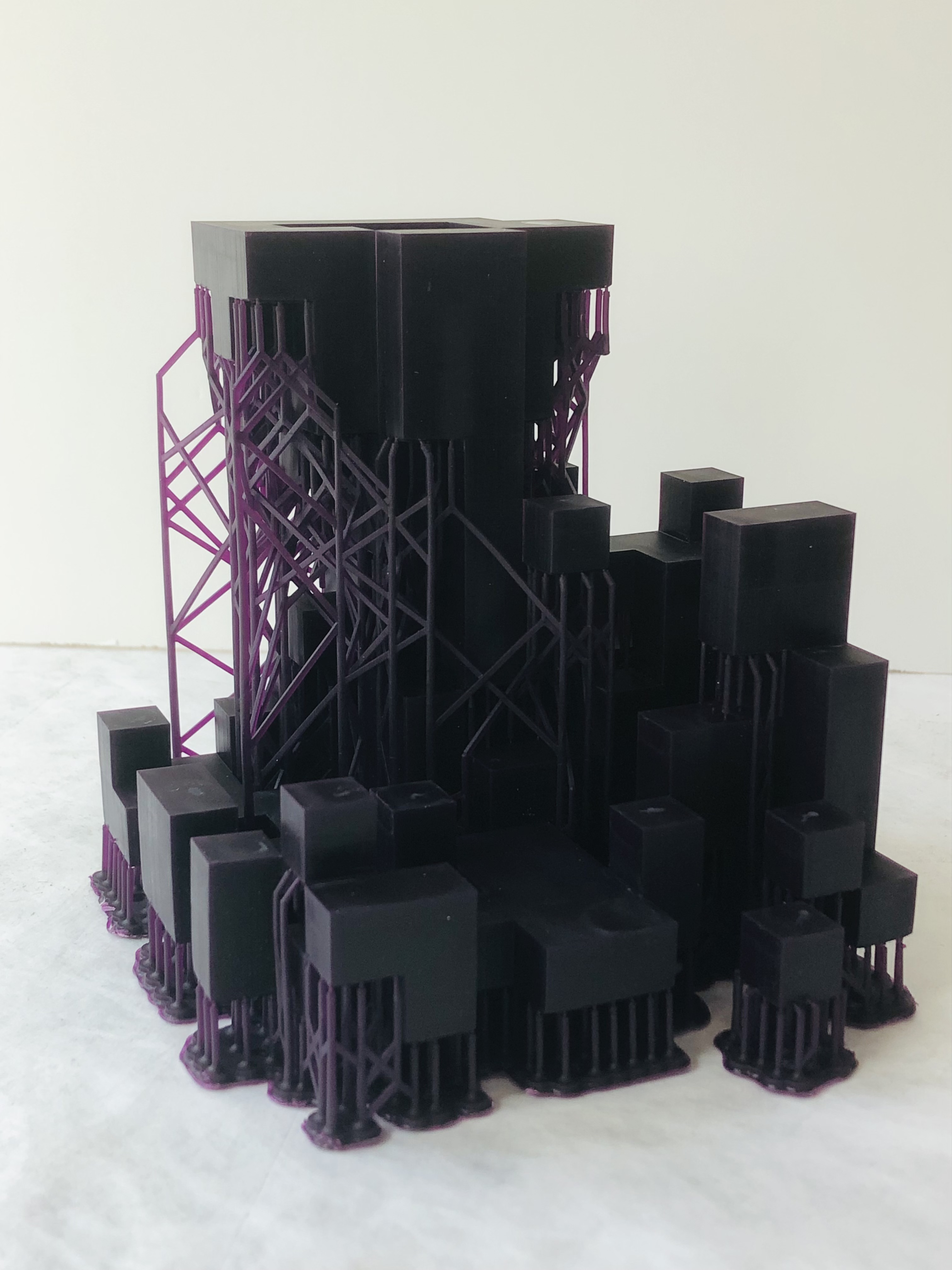

La réalisation du processus d’évolution permet d’éditer des états arrêtés sous forme de modèles numériques et de les imprimer en 3D. Tel un oxymore, chaque volume imprimé en plein est pensé comme réversible : le noyau perdu d’un moulage, imprimé en résine calcinable de couleur violette. Cette cire technique utilisée en impression 3D (stéréolithographie) est destinée à la technique du moulage à la cire perdue en fonderie (à ces échelles, dans le domaine de la joaillerie).

Fig. 3 - Anne-Valérie Gasc, Jeu de la vie (travail en cours), volume imprimé en 3D (stéréolithographie), résine calcinable, dim. : 10x10x10 cm, 2024. Impressions 3D : Jacques Bourgery (ENSA-M)

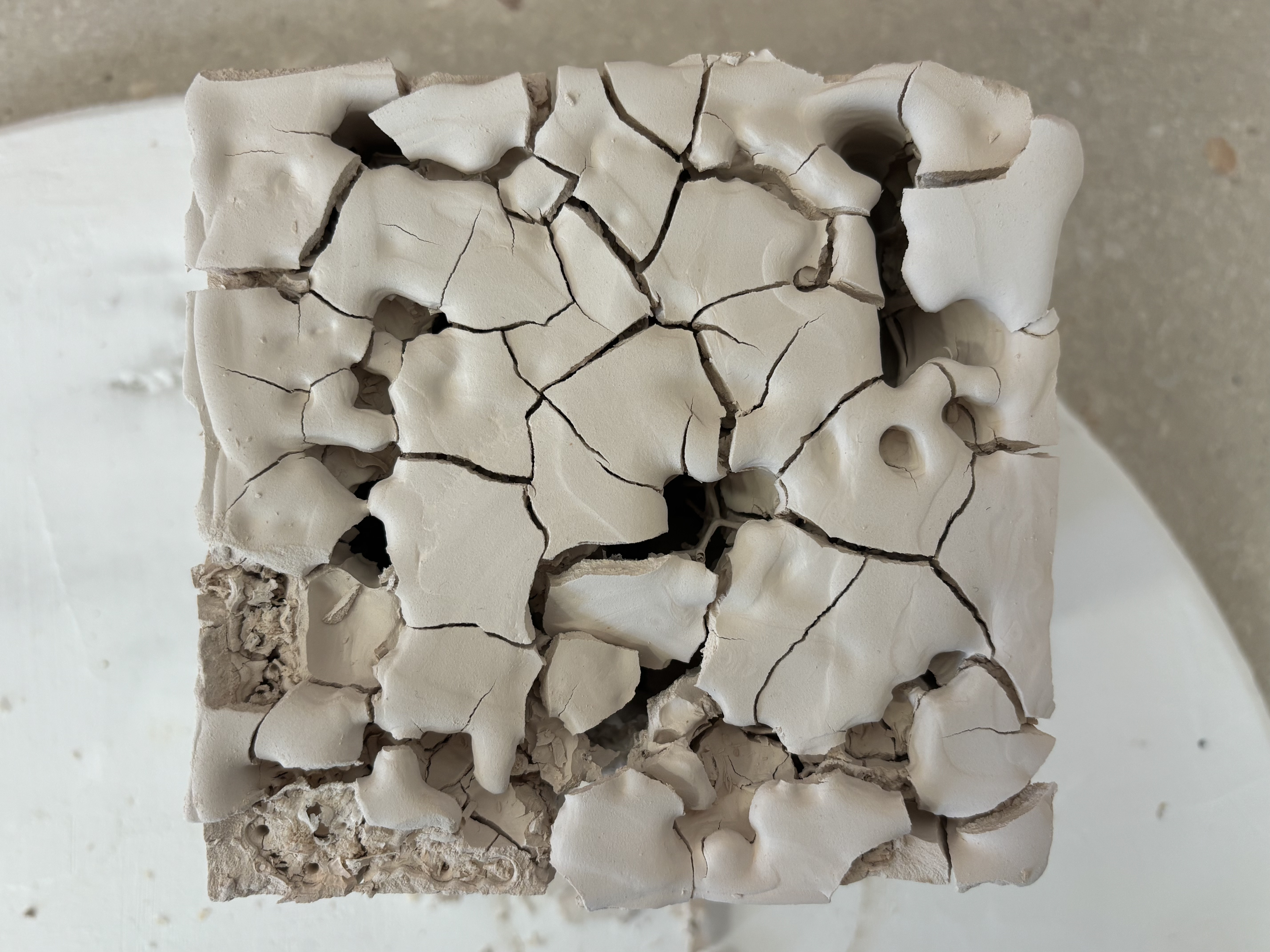

Normalement, la pièce imprimée est moulée en plâtre et s’évapore au contact du métal en fusion qui coule dans le moule. Mais l’objectif ici n’est pas de dupliquer cette même forme en métal (en plein) mais, au contraire, d’en conserver l’absence, d’en produire l’empreinte, le creux. Et donc de l’inscrire dans une matière telle que la terre, cohérente avec une technique de moulage et avec le domaine de l’architecture également. C’est pourquoi les premiers tests consistent à mouler ces volumes en résine calcinable dans de la terre de coulage — plus précisément dans de la barbotine de coulage de porcelaine ou de grès : les deux seules terres de coulage qui cuisent à la très haute température de plus de 1250 degrés qui permet à cette résine de se calciner. C’est bien ici de la disparition, l’évaporation, la calcination d’une structure architecturée depuis une simulation de comportements de voisinage, qu’apparaît un espace en creux, une architecture en négatif engendrée par des usages d’habitabilité : la création d’un lieu depuis la vie.

Parce que le voisinage est à la fois situation établie et mouvement, les simulations de comportements relatifs au voisinage cellulaire animent la grille du Jeu de la vie et permettent de penser la mobilité des cellules dans la fixité de la trame. Son empreinte en terre laisse advenir une forme de déséquilibre, la possibilité d’un glissement inattendu : la friabilité de la terre cuite fissure le bloc, les morceaux intérieurs au volume, en suspension, chutent et font gravats. La pièce hésite entre équilibre instable et effondrement. C’est en ce sens qu’on a parlé plus haut dans ce texte, d’« objets critiques » ou de « maquettes contradictoires » car toute la chaîne technique est ici utilisée a contrario : fixer un processus, mouler un vide, architecturer sans structure.

Fig. 4 - Anne-Valérie Gasc, Jeu de la vie (travail en cours), moulage d’une impression 3D en résine calcinable, barbotine de coulage de grès, dim. : 10x10x10 cm, 2025. Céramiste : Amandine Gorrino (Marseille)

Situer le voisinage : la carrière de pierre de Fontvieille

Parce que ce projet relève à la fois d’une approche soustractive, inversée, en négatif de l’architecture, et d’une lecture en grille et division cellulaire de ce même espace évidé, nous avons porté notre attention sur l’amphithéâtre de la carrière de Fontvieille afin de situer son épreuve pratique.

Fig. 5 — Visualisation cartographique - Géoportail, les Carrières de Fontvieille, 13990 Fontvieille (localisation de l’amphithéâtre).

La projection du travail in situ, à l’opposé des expérimentations plastiques présentées ci-avant dans l’article, veut éprouver le concept de voisinage depuis les spécificités situationnelles (géométriques, techniques, économiques, culturelles, climatiques et d’usages) de ce site en particulier. L’amphithéâtre des carrières de Fontvieille est caractéristique d’une contradiction manifeste entre l’unicité de sa situation (sa puissance à la fois technique et poétique, à la fois productiviste et historique, à la fois économique et culturelle) et l’homogénéité de sa grille de lecture, de sa découpe générique qui, paradoxalement, l’objective, la neutralise.

Fig. 6 — Anne-Valérie Gasc, Carrière de Fontvieille (vues de l’amphithéâtre - documents de travail), lieu-dit Les Taillades, visite sur site du 14 février 2025.

Il s’agit de développer un Jeu de la vie monumental, inscrit dans les espaces résiduels de la carrière afin d’éprouver leur possible ré-animation architecturale en tant que processus d’habitabilité non construite. Dès lors, comment faire émerger l’architecture extraite de ce lieu en confrontant sa topographie particulière à la modélisation géométrique de ses vides ?

C’est dans cette perspective que nous adaptons actuellement, les dimensions de la matrice d’évolution d’un Jeu de la vie à celles des espaces résiduels de la carrière de pierre de Fontvieille. Le programme de travail consiste à passer d’une logique additive à une logique soustractive en laissant le voisinage, selon sa mise en œuvre dans le Jeu de la vie, déterminer la logique d’excavation. Aux balbutiements de cette étape, nous pouvons déjà proposer quelques simulations d’évolution initiées par des extractions de blocs aléatoires :

Fig. 7 — Yves Papegay, Visualisation de l’évolution d’un Jeu de la vie en 3D adapté à l’amphithéâtre de la carrière de Fontvieille (.gif animé), 2025.

La mise en situation du Jeu de la vie permet d’éprouver et de vérifier que la règle la plus riche en 2D n’est pas nécessairement celle qui est la plus convaincante en termes d’émergence d’espaces habitables. Il s’agit de simuler théoriquement et d’exploiter contextuellement, un Jeu de la vie en 3D dont la volumétrie n’est pas relative à la superposition de couches 2D mais bien à la transformation, la métamorphose, l’actualisation permanente d’un patrimoine cellulaire et de passer d’une approche générative à une considération mémorielle de la conception et représentation d’espaces architecturés.

Conclusion : La loi paradoxale du vivant

En quoi la transposition par l’art d’une logique cellulaire mathématique de voisinage dans le champ de l’architecture, permet-elle de penser autrement la conception de nos espaces de vie ? Le Jeu de la vie enseigne qu’un être vivant qui est viable (qui n’est pas malade, qui vit et gravite dans un équilibre dynamique) est une composition cellulaire qui a résolu ses problèmes de voisinage. Et que cette résolution n’est pas synonyme de statisme, de fixation, de statu quo. Grâce au filtre interprétatif, conceptuel et métamorphique de l’art, la transposition de ce modèle mathématique virtuel dans l’environnement matérialisé de l’architecture permet de faire émerger, depuis une grille 3D et une règle du jeu programmatique, des comportements, des mouvements, des déplacements inattendus à partir desquels se formalisent, en cohérence, des objets instables, critiques, contradictoires. La grille cellulaire et son programme (au sens numérique comme architectural du terme) doivent être entendus comme des outils iconoclastes qui permettent de faire muter les enjeux de l’architecture contemporaine en-dehors du champ de la représentation par formalisation de typologies, de modèles au profit d’une approche structurelle de changement, de transformation, de migration. L’œuvre collaborative in situ à venir aimerait incarner la loi paradoxale qui contrôle tout principe de vie, entre construction et destruction, addition et soustraction, génération et mémoire.

Bibliographie sélective

Architecture cellulaire et grille

CHAPLIN Andrew, The architecture of diagrams : A Taxonomy of Architectural Diagrams, Issuu, 2014.

CHIAPPONE-PIRIOU Emmanuelle (sous la direction de), Superstudio Migrazioni, Buchhandlung Walther König GmbH & Co. Kg Verlag, 2020.

CHIAPPONE-PIRIOU Emmanuelle, « Décrire, Mesurer, Quantifier. La Bibliothèque nationale de France, une origine ouverte » in La BNF, Portrait d’un projet, 2018.

CHIAPPONE-PIRIOU Emmanuelle, « Et Alia:A projective history of the architectural discrete » in Architectural Design (volume 89), Issue 2, Special Issue:Discrete:Reappraising the Digital in Architecture, 2019, pp. 78-85.

FRIEDMAN Yona Friedman, L’architecture mobile, Vers une cité conçue par ses habitants (1958-2020), L’éclat /poche, Paris, 2020.

MIGAYROU Frédéric, « Extensions de la grille » in Architecture, Les Cahiers du MNAM #82, Paris, hiver 2002-2003.

SERRES Michel, Les origines de la géométrie (1993), Paris, Flammarion, 2011.

SCHUITEN & PEETERS, La fièvre d’Urbicande, Casterman, 1985.

VRACHLIOTIS Georg, « Game of life - On architecture, complexity and the concept of nature as a game » in von Borries Friedrich, Walz Steffen P., Böttger Matthias (sous la direction de), Space time play, Birkhäuser, Basel - Boston - Berlin, 2007, pp. 340-350.

WOLFRAM Stephen, A new kind of science, Wolfram Media, États-Unis, 2002.

WOLFRAM Stephen, "What Can We Learn about Engineering and Innovation from Half a Century of the Game of Life Cellular Automaton?", Stephen Wolfram Writings, 2025. URL : writings.stephenwolfram.com/2025/03/what-can-we-learn-about-engineering-and-innovation-from-half-a-century-of-the-game-of-life-cellular-automaton

Espaces résiduels, destruction et architecture

CUELA-HONG Eliza, Anarchitectures. Guerre, science-fiction et activisme dans l’œuvre de Bruno Taut et Lebbeus Woods. Thèse de doctotat de l’Université Paris Saclay — Spécialité : Architecture, aménagement de l’espace, préparée à l’ENSA de Versailles, 2019.

KRASZNAHORKAI László, Petits travaux pour un palais, Paris, Cambourakis, 2024.

KIEFER Anselm, L’art survivra à ses ruines (leçon inaugurale prononcée le jeudi 2 décembre 2010), Paris, Leçons inaugurales du collège de France, coll. « Collège de France / Fayard », 2016.

REGY Claude, Espaces perdus, Les solitaires intempestifs, 2004.

TIANTINA Xu, Vides de pierre (exposition), Arc en rêve centre d’architecture, Bordeaux, 2024.

WOODS Lebbeus, Anarchitecture: architecture is a political act, Kensington: Academy Press, 1992.

WOODS Lebbeus, « Manifesto » in Theory & Experimentation, ed. Andreas Papadakis, Academy Editions, London, 1993.

Voisinage et proximité

revue FACES numéro 80 : Voisinage / Neighbouring, Suisse, 2022.

HALL Edward T., La dimension cachée (1966), Paris, Seuil, 1978.

L’HEUILLET Hélène, Du voisinage, Paris, Albin Michel, 2016.

OVIDE, « Pyrame et Thisbé » in Métamorphoses (1er siècle avant J.C.), livre 4, v. 55-166. Trad. de A.-M. Boxus et J. Poucet, Bruxelles, 2006. Bibliotheca Classica Selecta, Université Catholique de Louvain, Faculté de Philosophie et Lettres - Études grecques, latines et orientales, URL : https://bcs.fltr.ucl.ac.be/metam/met04/M04-1-273.htm

PEREC Georges, La Vie mode d’emploi (1978), Paris, Le livre de Poche, 1980.

PEREC Georges Perec, Espèces d’espaces, Paris, Galilée, coll. « L’espace critique », 1974.

ZASK Joëlle, Zoocities, Des animaux sauvages dans la ville, Paris, Ed. Premier Parrallèle, 2020.

-

Sous la direction scientifique d’Anne-Valérie Gasc, les journées d’étude Venimus, Vidimus, Vicinus s’inscrivaient dans le volet en recherche-création éponyme de l’AMI (Appel à manifestation d’intérêt) « Engagés pour la qualité du logement de demain » du projet architectural « Citadelle Briançon » qui a réuni l’agence d’architecture Caractère spécial, le promoteur immobilier Quartus, le service « Prospective, opérations complexes et innovation » de la Métropole Aix-Marseille-Provence et le laboratoire Project[s] de l’ENSA-M, de 2022 à 2025. L’article ici proposé, fait suite à la conférence inaugurale d’Anne-Valérie Gasc : « Le Jeu de la vie — Penser l’espace habitable depuis le concept mathématique de voisinage » donnée dans ce contexte, le 5 décembre 2024 à l’IMVT. Le texte de cette première conférence a depuis été publié dans le numéro 3 de la revue Recherche & Projet du laboratoire Project[s] de l’ENSA-M. Toutes les informations relatives à cet événement sont consultables en ligne, au lien : https://www.calameo.com/read/00336801657ec36c19830 ↩

-

Voir notamment : Charlotte Malterre-Barthes, A Moratorium on New Construction, Sternberg Press, Berlin / Londres, 2025. ↩

-

Parmi les quelques 262 144 possibilités de régler les paramètres de naissance, de survie ou de mort des cellules dans un automate cellulaire, la qualité du travail de Conway a été de réussir à exhiber un ensemble de valeurs qui font de son Jeu de la Vie un processus universel qui peut, en théorie, émuler n'importe quel autre processus informatique. C’est le choix de la configuration de départ qui autorise le déploiement d’une phénoménologie d’une infinie variété faisant apparaître tour à tour des structures cellulaires stables, oscillantes, se déplaçant, ou se reproduisant… Plus de 50 ans après, on explore encore la richesse des évolutions de nouvelles configurations de départ. ↩