Lazaros Mavromatidis est Maître de Conférences habilité à diriger des recherches à l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) Strasbourg – École d’Architecture, où il coordonne la spécialité Architecture. Architecte et ingénieur de formation, il est également titulaire d’un doctorat de l'INSA Lyon & et de l’Ecole Nationale des Travaux Publiques de l’État (ENTPE) de Lyon. Ses travaux de recherche explorent les liens entre la thermodynamique, tant appliquée que théorique, et l'acte de conception architecturale. Il est chercheur au laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie (Icube UMR 7357) à Strasbourg, et chercheur associé au laboratoire MAP-Aria (Modèles pour l’Architecture et le Patrimoine) de l’ENSA Lyon. Il s’intéresse particulièrement à l'intégration de la thermodynamique dans la conception numérique architecturale.

Résumé

Cet article s'aventure dans la métamorphose de l'architecture contemporaine, en tissant les fils de la thermodynamique – métastabilité, entropie et dynamiques fluides relationnelles – dans une trame transdisciplinaire. À l’image de la pensée pluraliste de Paul Feyerabend, l’architecture s’émancipe des dogmes figés, embrassant une approche systémique où chaque élément, qu'il soit social, culturel, matériel ou thermodynamique, devient une pulsation créative. Loin d’être une forme statique, l'architecture se déploie comme un organisme vivant, en perpétuelle transformation, réagissant aux flux d’énergie, aux mutations sociales, aux métamorphoses matérielles et aux avancées technologiques. La conception architecturale s’enrichit d’une pluralité de méta-langages – spatiaux, numériques, thermodynamiques, culturels et philosophiques – ouvrant la voie à une intelligence architecturale collective, capable de répondre aux défis complexes du monde d’aujourd'hui. Ainsi, l'architecture se réinvente sans fin, dans un dialogue incessant entre la liberté humaine et les lois naturelles, entre l’innovation et la durabilité.

Abstract

This article ventures into the metamorphosis of contemporary architecture, weaving the threads of thermodynamics—metastability, entropy, and relational fluid dynamics—into a transdisciplinary tapestry. In the spirit of Paul Feyerabend’s pluralistic thought, architecture emancipates itself from rigid dogmas, embracing a systemic approach where each element—social, cultural, material, or thermodynamic—becomes a creative pulse. Far from being a static form, architecture unfolds as a living organism, in perpetual transformation, responding to energy flows, social shifts, material metamorphoses, and technological advances. Architectural design is enriched by a plurality of meta-languages—spatial, digital, thermodynamic, cultural, and philosophical—paving the way for a collective architectural intelligence capable of addressing the complex challenges of today’s world. Thus, architecture is endlessly reinvented, in a continuous dialogue between human freedom and natural laws, between innovation and sustainability.

1. Introduction

L'architecture, discipline en perpétuelle métamorphose, se trouve aujourd’hui au carrefour de défis globaux, où l’entrelacement des impératifs environnementaux, sociaux et technologiques réclame une réinvention constante de ses formes et de ses pratiques. Dans un monde en transition, où les certitudes vacillent et les frontières se redéfinissent, cette proposition repose sur l'idée que l'architecture ne se limite plus à façonner l'espace ; elle se transforme en un acte vivant, une réponse à la fois poétique et pragmatique face à une complexité croissante. C’est dans cette dynamique mouvante que la thermodynamique et l’abstraction se rencontrent, et transforment l’architecture en un système fluide, réactif, à la croisée des influences et des énergies.

À l’image de la pensée pluraliste de Paul Feyerabend, qui défendait la liberté de penser au-delà des paradigmes établis, le présent article se libère des rigidités dogmatiques concernant l’architecture en tant que discipline pour embrasser une multiplicité d’approches. Définissant un contexte de recherche transdisciplinaire cet article se fait le lieu d'une réflexion systémique, où chaque élément – qu'il soit social, culturel, ou thermodynamique – nourrit une approche inédite, où l’imprévu et l’incertitude deviennent des moteurs de création architecturale. Ainsi, les principes issus de la thermodynamique théorique et constructale, tels que la métastabilité (Bernier-Lavigne, 2012 ; Mavromatidis, 2018 ; 2024 ; 2025) l’entropie, la dynamique fluide relationnelle ou encore l’équilibre dynamique, viennent alimenter une architecture qui ne se conçoit pas comme une structure figée, mais comme un organisme vivant, en constante transformation et en perpétuelle fluidité. Les concepts thermodynamiques, selon lesquels un système oscille entre équilibre, fluidité et instabilité, trouvent dans cette proposition une métaphore pertinente : l’espace se transforme en un processus dynamique en constante évolution, guidé par la loi constructale proposée par Adrian Bejan. Le sujet architectural, tel un être vivant, réagit aux flux d’énergie, aux transformations sociales et matérielles ainsi qu’aux évolutions technologiques. Le sujet architectural n’est plus la somme d’éléments immuables, mais l’expression d’une adaptabilité, d’une réponse systémique aux défis du monde. L’architecture se transforme ainsi en une discipline-laboratoire d’expérimentation, un étant-là au sens heideggérien, où la théorie thermodynamique éclaire non seulement la gestion de l’énergie, de la matière et des ressources, mais aussi la création de nouvelles relations entre l’homme et son environnement.

Dans cette vision, l'architecture se détache des conventions traditionnelles, adoptant une approche pragmatique où l'adaptation au contexte devient le principe fondamental de chaque intervention. Ce processus ouvre la voie à une nouvelle forme d’ « intelligence » architecturale collective, capable de répondre aux enjeux complexes du monde contemporain tout en favorisant l'innovation et la durabilité. La conception architecturale, bien au-delà d’une simple logique technique, s'enrichit à travers l'espace numérique d'une diversité de codes – qu'ils soient spatiaux, thermodynamiques, culturels ou philosophiques. Cette multiplicité permet de tisser des liens entre les différentes dimensions de l'architecture, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives créatives et réflexives. Ces codes, hétérogènes et interconnectés, se déploient comme un langage complexe, une « danse » entre geste, mot, image et signe. L’architecture, à l’instar d’un métalangage, articule l’ordre et le désordre, l’individu et la collectivité, l’espace et le temps, la forme et la matière créant ainsi un dialogue infini entre l’hier et l’aujourd’hui, entre le même et l’autre.

À l’instar de l’approche pluraliste de Feyerabend, cette diversité d’influences et de méthodes permet à l’architecture de saisir les réalités complexes du monde et de les traduire dans des formes ouvertes, changeantes, et interprétables. L'acte architectural devient une négociation entre la liberté des intentions humaines et la rigueur des phénomènes naturels, entre la scientifisation de la thermodynamique et la précision des formalismes numériques. En ce sens, l’architecture se réinvente sans cesse, se confrontant aux multiples visages de l’existence et de l’évolution humaine, et devenant ainsi un véritable espace de création auto-identitaire et d’auto-définition.

En intégrant les abstractions thermodynamiques dans sa réflexion, cet artictle inscrit la discipline de l’architecture dans une vision systémique de la transformation, où chaque projet est une exploration, une expérimentation ouverte aux possibles. L’acte de conception par le design n’est plus une simple réponse aux contraintes, mais un acte de vision, une quête permanente entre ordre et chaos, entre régularité naturelle et liberté créatrice. Par ce prisme, l’architecture se fait une discipline qui, tout en répondant aux défis contemporains, célèbre la pluralité, l’incertitude et l’évolution infinie. Elle devient l’ultime champ d’expérimentation où se rencontrent les forces de la nature et les aspirations humaines et scientifiques, créant un monde où le sujet architectural n’est que le reflet mouvant des dynamiques du réel.

2. Cartographie des flux : lectures pour une architecture en mouvement

L’approche thermodynamique de l’architecture, qui se fonde sur les principes de la loi constructale d'Adrian Bejan, envisage la forme et la structure comme des réponses évolutives aux dynamiques énergétiques et contextuelles. Dans son ouvrage « Shape and Structure, from Engineering to Nature » (Cambridge, Cambridge University Press, 2000), Bejan explique comment les systèmes physiques et biologiques s’organisent pour faciliter les flux qu’ils transportent. Ce principe, lorsqu’il est transposé à l’architecture, permet de repenser les formes bâties comme des structures dynamiques, sensibles aux variations énergétiques et à la nature fluide de leur environnement. Une telle vision transforme l’architecture en un organisme vivant, réactif et adaptatif, en perpétuelle évolution, et en réponse à des forces naturelles et sociales qui échappent à tout contrôle absolu. Dans « Constructal Theory of Social Dynamics » (New York, Springer, 2007), Bejan pousse cette réflexion plus loin en appliquant la loi constructale à la dimension sociale et urbaine, offrant un modèle systémique pour comprendre les flux humains et spatiaux. Cette approche trouve un écho particulier dans la notion d’une architecture pensée comme organisme vivant, un concept fondamental pour la réflexion qui sous-tend cet article.

L’orientation pluraliste et méthodologique de l'architecture est également nourrie par les réflexions de Paul Feyerabend dans « Contre la méthode » (Paris, Seuil, 1988). Feyerabend défend un pluralisme heuristique, une ouverture méthodologique qui remet en cause la primauté d’une seule méthode scientifique. Cette pensée autorise l’idée d’une architecture libérée des dogmes établis, capable de fusionner rationalité scientifique, intuition artistique et imagination critique, au service de formes architecturales qui répondent aux impératifs du présent tout en restant ouvertes à l’inattendu. Cette posture méthodologique se trouve en parfaite harmonie avec l’idée de l’architecture comme une recherche systémique et fluide, non réductible à un ensemble de prescriptions figées, mais ouverte à l’incertitude et à la complexité.

Dans cette quête d'une pensée plus ouverte et d'une architecture qui intègre les flux et les dynamiques du vivant, les travaux de Martin Heidegger, notamment dans « Bâtir, habiter, penser »(Paris, Gallimard, 1958), prennent toute leur pertinence. Heidegger ne conçoit pas l’architecture comme un simple abri fonctionnel, mais comme un mode d’être-au-monde, une manière de rendre visible l'existence humaine dans sa dimension la plus essentielle. Cette réflexion ontologique, qui va au-delà de la simple structuration de l'espace, invite à penser l’architecture comme un processus dynamique, un lieu vivant qui répond à l’évolution du temps, des usages et des significations. Ainsi, l’architecture devient un étant-là en perpétuelle transformation, où les flux thermodynamiques et les phénomènes sociaux se tissent dans une relation fluide.

L’anthropologue Tim Ingold, dans « Une brève histoire des lignes » (Paris, Zones sensibles, 2011), prolonge cette idée en pensant l’espace comme un réseau de relations, une trame de trajectoires et de mouvements. L’architecture, dans cette perspective, n’est plus un simple territoire stable, mais un territoire de flux, traversé par des lignes et des trajectoires, où les formes émergent des interactions et non d’une forme donnée. Cette vision du territoire comme un ensemble de connexions dynamiques s’applique parfaitement à une approche thermodynamique de l’architecture, où l’énergie, les matières et les usages ne cessent de se recombiner et de se réorganiser selon des principes d’adaptation et d'évolution.

Les apports de la pensée complexe, incarnée par Edgar Morin, trouvent également une résonance dans cette approche. Dans « La méthode. 1 : La nature de la nature » (Paris, Seuil, 1977) et « Introduction à la pensée complexe » (Paris, Seuil, 1990), Morin définit la réalité comme un enchevêtrement d'éléments hétérogènes, interconnectés, en perpétuelle transformation. Il nous invite à dépasser la vision réductionniste et à comprendre l’architecture comme une pratique d’adaptation aux incertitudes et aux dynamiques changeantes du monde. Une telle approche permet de concevoir l’architecture comme un acte de négociation, une adaptation constante aux forces naturelles, sociales et technologiques.

Gilbert Simondon, dans « L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information » (Grenoble, Jérôme Millon, 2005), apporte une réflexion sur l’individuation, qui s’avère particulièrement fertile pour l’architecture. Selon Simondon, les formes ne sont pas des objets clos ou des produits finis, mais des processus d’individuation en constante évolution. Cette conception dynamique de la forme et de la matière s'intègre parfaitement à une architecture thermodynamique, qui ne cesse de se redéfinir à travers ses interactions avec son environnement. L’architecture devient ainsi une forme transitoire, non figée, mais en perpétuel devenir, qui s’adapte à l’évolution de son contexte et de ses usages.

Dans le champ architectural contemporain, les travaux d’Antoine Picon, notamment dans « La matérialité de l’architecture » (Genève, Parénthèses, 2018), sont essentiels pour comprendre l’impact des outils numériques, de l’abstraction et des logiques énergétiques sur la matérialité contemporaine. Picon montre comment les outils numériques permettent de penser des architectures en interaction dynamique avec leur environnement. En parallèle, dans « Smart Cities » (Paris, B2, 2013), il interroge les effets de la technologisation du monde urbain, mettant en lumière la nécessité de trouver un équilibre entre la rationalisation technique et la dimension humaine et poétique de l’architecture. Cette critique de la technologisation déshumanisante de l’architecture résonne avec l’objectif d’une pratique poétique et sensible du numérique, au service de formes et de processus qui restent en harmonie avec l’humain.

Enfin, la pensée de Paola Viganò, notamment dans « La ville poreuse » (Genève, Métis Presses, 2011), met en avant une architectonique fluide et perméable, où le territoire est vu comme une structure ouverte, traversée par des flux d’énergie, d’humains et de matières. Ce modèle de porosité territoriale complète parfaitement la vision thermodynamique et systémique de l’architecture, où l’espace devient un terrain d’interactions infinies, un réseau fluide, ouvert aux transformations.

Dans cette quête d'une architecture fluide, évolutive et réactive, la réflexion sensible de Peter Zumthor dans « Penser l’architecture » (Marseille, Parenthèses, 1998) apporte un contrepoint essentiel. Zumthor, avec son approche humaniste, souligne l’importance de la perception, de l’émotion et de la mémoire dans l’expérience architecturale. Il réaffirme ainsi l’idée d’une médiation sensible entre l’homme et son environnement, un aspect fondamental que toute approche thermodynamique de l’architecture ne doit jamais perdre de vue.

3. Une approche systémique et transdisciplinaire

Dans un monde globalisé, fragmenté, saturé de données et de crises systémiques, l’approche mono-disciplinaire ne suffit plus à rendre compte de la complexité. À l’image de la pensée de Paul Feyerabend, qui remettait en question le monopole méthodologique des sciences dites « dures », l’architecture s’ouvre ici à un pluralisme épistémologique fécond. La démarche transdisciplinaire devient essentielle : elle permet de croiser des registres de pensée, de tisser des ponts entre des disciplines apparemment éloignées. L’architecture, ainsi envisagée, devient un champ d’hybridation, une plateforme de convergence entre :

- les sciences exactes (thermodynamique, physique des matériaux, ingénierie énergétique),

- les sciences humaines (anthropologie de l’habiter, philosophie de l’espace, écologie sociale),

- les arts et langages visuels (formes abstraites, dispositifs sensoriels, narrations spatiales),

- et les technologies émergentes (paramétrisme, design computationnel, IA générative, robotique).

Le projet architectural devient alors un système ouvert, traversé par des flux, des forces et des tensions, en dialogue constant avec des paramètres mouvants et imprévisibles. Dans cette perspective, la variabilité n’est plus perçue comme une menace à l’équilibre ou à la rigueur formelle, mais comme une valeur fondatrice, une ressource conceptuelle féconde. L’architecture embrasse ici l’irréversibilité des processus – physiques, sociaux, environnementaux – en intégrant le temps non plus comme une donnée secondaire, mais comme une composante structurelle de la forme elle-même. Chaque projet devient une ontologie en acte, un processus d’autopoiesis dans lequel la structure s’auto-organise, s’auto-détermine et s’auto-régule en relation avec son milieu.

Le contexte, qu’il soit climatique, socioculturel, géographique ou historique, cesse d’être un simple arrière-plan ou décor symbolique : il devient matière première et prédicat essentiel de la conception. Autrement dit, il n’est plus ce sur quoi l’on agit, mais ce à partir de quoi la pensée architecturale émerge. L’espace construit n’est plus la projection d’un geste autoritaire, mais le résultat d’une négociation sémantique entre les logiques du site, les dynamiques du vivant et les intentions humaines. En cela, l’architecture acquiert une fonction émancipatrice : elle libère le projet de la clôture formelle, de la reproductibilité mécanique, pour l’ouvrir à la singularité des situations, à l’imprévu des interactions, à la plasticité des usages.

Ainsi, forme et matière ne sont plus figées ni hiérarchisées : elles co-évoluent, s’adaptent, s’influencent mutuellement dans un mouvement incessant. L’architecture ne se réduit plus à une grammaire de l’édifice, mais devient un langage vivant, une sémantique spatiale où chaque ligne, chaque texture, chaque seuil, traduit une intention, un équilibre instable, une réponse aux multiples altérités du monde.

4. La thermodynamique comme matrice conceptuelle

La thermodynamique, traditionnellement réservée aux sciences physiques, entre ici dans le champ architectural comme outil théorique, poétique et méthodologique. Elle ne s’applique pas uniquement à la gestion énergétique des bâtiments, mais propose une vision du monde en flux, où tout système tend à évoluer selon des lois naturelles d’équilibre, d’entropie, de dissipation, et de transformation se basant sur de principes thermodynamiques comme suit :

- L’entropie : comprise non comme désordre négatif, mais comme tendance naturelle à la dispersion des énergies. Elle invite à penser des architectures souples, adaptatives, capables d’intégrer les « pertes » comme sources de renouveau.

- La métastabilité : état d’équilibre provisoire, qui ouvre à la conception d’espaces évolutifs, ouverts aux bifurcations, à l’inattendu, au devenir.

- L’équilibre dynamique : qui exige que tout système vivant soit en interaction constante avec son environnement, en ajustement permanent. Cela suggère des bâtiments « vivants », réactifs, modulables.

- La loi constructale (Adrian Bejan) : selon laquelle les systèmes évoluent pour faciliter les flux qui les traversent. Cela mène à concevoir des architectures fluides, orientées par les dynamiques de l’air, de l’eau, de la lumière, mais aussi des mouvements humains et sociaux.

Loin d’être une technicisation froide de l’architecture, la thermodynamique devient ici métaphore-processus créatrice. Elle permet d’imaginer des formes non closes, non finalisées, mais toujours en devenir. Elle appelle à une esthétique du processus, de la permutation, du transitoire. L’architecture, lorsqu’elle s’inscrit dans la logique des systèmes complexes, cesse de prétendre à la permanence ou à l’intemporalité. Elle devient le théâtre de l’irréversibilité, inscrivant dans la matière les marques du passage du temps, des usages changeants, des dégradations et des réinventions. Loin de figer les formes dans un idéal atemporel, elle accepte la contingence, la mutation, la perte, comme des vecteurs de sens. Le bâti ne devient pas obsolète, il évolue, se transforme, mute – il entre dans une écologie du cycle, dans une ontologie du devenir. Le projet architectural devient ainsi le lieu d'une mémoire en mouvement, dans lequel chaque élément porte les traces d’un dialogue entre passé et futur, entre stabilité recherchée et transformation assumée.

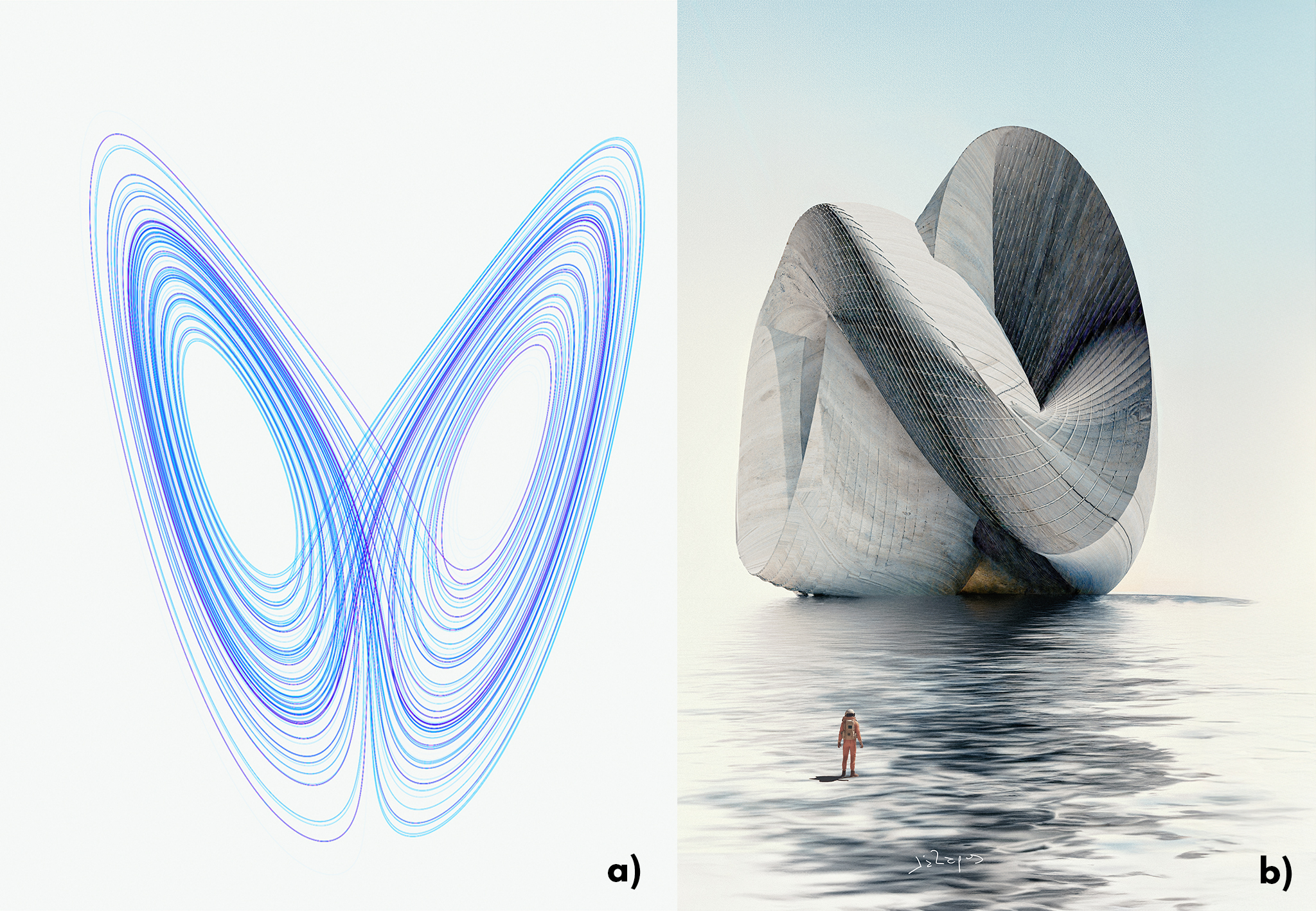

Par exemple, lorsque l'on cherche à exploiter les principes du chaos inhérents à la convection naturelle, l'attracteur de Lorenz peut devenir une source de création fondamentale pour la conception architecturale. L'attracteur de Lorenz, solution des équations différentielles non linéaires qui modélisent la convection thermique, représente un système chaotique où l'évolution des trajectoires, bien qu'influencée par des conditions initiales infinitésimales, est régie par des lois déterministes. Ce modèle, connu pour sa structure fractale et ses trajectoires qui ne se croisent jamais, mais gravitent autour de foyers instables, incarne un système hors équilibre — un espace où l'entropie et l'irréversibilité deviennent des principes moteurs. Dans un tel système, l’augmentation de l’entropie n'implique pas un désordre pur, mais une diversification progressive des états possibles, ce qui reflète une forme d'auto-organisation.

Dans une approche architecturale, l'attracteur de Lorenz peut être reconstruit en 3D, non seulement comme une forme esthétique, mais comme un modèle thermodynamique vivant paramétrisé par des équations thermodynamiques. Ce modèle devient ainsi un moteur de création spatiale, où chaque courbe et chaque bifurcation représente une réponse aux forces environnementales : l'échange de chaleur, les flux énergétiques, les variations thermiques et la convection naturelle. L'architecture devient alors une interface dynamique qui interagit continuellement avec son environnement, et qui répond aux principes de dissipation de l'énergie, de transformation de matière et d’évolution des usages.

À travers cette reconstruction, l'architecture s'inscrit dans la logique des systèmes complexes, et cesse d'aspirer à une stabilité figée. Elle devient un organisme thermodynamique, un espace qui répond aux flux d'énergie et aux contraintes internes et externes. L'architecture s'éloigne ainsi des conceptions traditionnelles d'édifices immuables et s’engage dans une recherche de formes adaptatives et d’équilibres instables. Ce processus est gouverné par la notion d'irréversibilité : l'architecture ne cherche pas la pérennité mais l'évolution continue, intégrant les principes thermodynamiques dans la conception des formes et des matériaux. Les marques de passage du temps, des usages et des dégradations sont ainsi inscrites dans la structure même de l'espace, qui devient le reflet d'une mémoire vivante où chaque transformation nourrit la création d'un nouvel ordre spatial (Figure 1).

Figure 1 : De la structure du chaos de la convection naturelle à l'architecture dynamique : a) Visualisation de l'attracteur de Lorenz, une figure mathématique emblématique du chaos déterministe, représentant les trajectoires complexes régies par des équations non linéaires. b) Reconstruction en 3D de l'attracteur Lorenz intégrant les principes de la thermodynamique, où l'entropie et l'irréversibilité prennent forme dans un espace en constante évolution. Chaque mouvement dans cette structure tridimensionnelle incarne un système énergétique dynamique, où la matière et l'énergie interagissent selon des lois thermodynamiques, inscrivant dans la forme les marques du passage du temps et de l'adaptation aux conditions environnantes, Conçu, modélisé, rendu et illustré avec la suite de création 3D open-source Blender par l’auteur, © Lazaros Mavromatidis.

L’architecture contemporaine, dans sa version la plus radicalement vivante, peut être pensée comme un système autopoïétique, selon le terme forgé par Maturana et Varela (Mavromatidis, 2025). Elle ne se contente plus de répondre à un programme extérieur, mais produit ses propres conditions d'existence, en interaction constante avec un environnement dynamique. Le projet architectural devient relation, plus que solution. Il est une entité ouverte, capable d’intégrer en son sein les flux d’énergie, d’information, d’usage et d’affect. Ce processus d’autoproduction ne s’oppose pas à la rationalité : il en propose une autre lecture, non linéaire, systémique, contextuelle, qui considère chaque interaction comme constitutive de la forme. L’architecture n’est plus un objet, mais un être-en-relation, qui se maintient dans l’équilibre par la transformation. Dans cette vision, le contexte ne se résume pas à un simple paramètre technique ou à une donnée de départ. Il devient un prédicat fondamental, une structure grammaticale à partir de laquelle la proposition architecturale peut émerger. Ce renversement épistémologique déplace la notion même de projet : il ne s’agit plus d’imposer une forme sur un site, mais d’énoncer spatialement ce que le lieu, dans ses dimensions visibles et invisibles, appelle. Le projet devient une lecture, une interprétation active, une traduction sémantique du réel. Chaque mur, chaque seuil, chaque vide, est porteur d’une syntaxe spécifique, qui répond à un contexte unique, à une écologie humaine, géographique, temporelle. En cela, le projet devient un acte de « situance », une manière d’habiter le monde non par le surplomb, mais par l’écoute et la résonance.

5. L’abstraction comme ouverture à la multiplicité

Dans un monde saturé d’images et de signes, l’abstraction en architecture permet de retrouver une forme d’épure signifiante, de se détacher des formes convenues pour laisser place à l’interprétation, au sensible, à l’intuition. Loin d’être déconnectée du réel, elle en révèle les strates invisibles : flux énergétiques, résonances culturelles, structures sensibles.

L’abstraction architecturale agit comme un outil critique face à la standardisation du bâti, aux logiques fonctionnelles dominantes, à l’hyper-visibilité des formes spectaculaires. Elle permet de travailler à des échelles multiples, du micro-détail au macro-territoire, tout en laissant la place au vide, à l’incertain, à l’interstice. Elle opère par déplacement, simplification, condensation, et permet :

- de produire des langages formels non mimétiques, mais inspirés de logiques naturelles, mathématiques, thermodynamiques et/ou sociales,

- de créer des espaces mentaux, autant que physiques, ouverts à l’expérience sensorielle et poétique,

- de générer un dialogue interdiscursif, entre matière et concept, forme et récit, structure et atmosphère.

Dans cette perspective, l’architecture devient un métalangage : elle articule l’ordre et le chaos, le lisible et l’énigmatique, l’unité et la diversité. Elle invente des grammaires nouvelles, des syntaxes fluides, où chaque espace est une phrase, chaque usage une ponctuation.

Penser l’architecture comme langage engage une réinterprétation de ses constituants non plus comme formes objectives, mais comme signes actifs, porteurs d’une sémantique spatiale. Le lieu ne se réduit pas à un agencement de volumes, il énonce quelque chose. Il parle de relations, de tensions, de seuils, de respirations. Cette approche s’écarte du formalisme figé pour ouvrir la voie à une lecture phénoménologique de l’espace : ce n’est pas la forme seule qui compte, mais l’effet qu’elle produit, la mémoire qu’elle évoque, la sensation qu’elle libère. L’architecture devient présence, intensité, vibration, et non seulement objet visible. Elle est un langage sans mot, mais non sans signification – un langage qui touche, qui relie, qui révèle.

Dans cette architecture fluide et sensible, la forme ne précède plus la matière, pas plus que la matière ne limite la forme. Elles s’engendrent mutuellement, dans un processus de co-émergence, où l’une informe l’autre, à l’image des principes thermodynamiques qui régissent les flux d’énergie dans un système en constante évolution. Ce va-et-vient entre abstraction et matérialité, entre ordre et désordre, devient le lieu d’une émancipation du geste architectural : affranchi des diktats stylistiques, il devient libre d’expérimenter, d’explorer et de s’adapter aux forces dynamiques qui traversent l’environnement. En ce sens, l’architecture n'est pas figée dans une forme statique, mais vit comme un système thermodynamique ouvert, réactif et évolutif.

Dans cette logique, l’acte de concevoir devient une traversée entre l’intention et l’indétermination, entre la rigueur des lois naturelles et la liberté de l'invention. En acceptant l’instabilité et en accueillant le doute, l'architecture s’émancipe de la contrainte d’une solution définitive pour devenir un champ poétique d’invention, semblable à un système thermodynamique qui cherche constamment son équilibre tout en étant en perpétuelle transformation. Ce n’est pas un espace figé, mais un lieu de métastabilité, où les formes et les matériaux évoluent en réponse à des flux énergétiques internes et externes, à des mutations sociales (Lefebvre, 1974), et à des réactions environnementales.

L'architecture ne répond pas aux enjeux du monde en les simplifiant, mais en leur donnant forme dans toute leur densité et complexité, tout comme un système thermodynamique qui traverse différents états, du désordre à l'ordre, en fonction des énergies qui l’animent. Elle devient une réponse fluide et dynamique, où chaque transformation, chaque ajustement, devient une exploration de la matière et de l'énergie, une invitation à reconsidérer la manière dont l’espace peut être non seulement habité, mais aussi réagi et adapté aux multiples interactions qui composent notre environnement quotidien.

6. Vers une intelligence architecturale collective

L’architecture du XXIe siècle ne peut plus être l’œuvre d’un seul. Face à la complexité des contextes, elle exige une intelligence distribuée, fondée sur la collaboration entre disciplines, acteurs, territoires et outils numériques. Cette intelligence est autant humaine (usagers, artisans, chercheurs, habitants) que machinique (algorithmes, IA, capteurs, systèmes cyber-physiques).

La conception devient un processus co-évolutif, où les savoirs ne sont pas hiérarchisés mais mis en réseau. L’espace numérique, avec ses simulations dynamiques, ses visualisations paramétriques et ses interfaces immersives, transforme la manière de penser et de produire l’espace. On ne conçoit plus pour un contexte, mais avec lui, dans une logique d’ajustement itératif.

Ce processus nourrit une nouvelle forme de rationalité poétique, où l’innovation technique rencontre l’intuition créative, où les données se métamorphosent en expérience sensible. L’architecture devient ainsi une intelligence sensible de la complexité, capable d’inventer des formes justes, c’est-à-dire à la fois adaptées, durables, et signifiantes.

La thermodynamique, en tant que discipline scientifique qui étudie les échanges d'énergie et les transformations dans les systèmes physiques, offre un contexte scientifique puissant pour comprendre l’architecture comme un système vivant et dynamique. Lorsqu’on parle de nouvelle forme de rationalité poétique, on évoque ici un équilibre entre deux types de régulation : l'un créatif et l'autre technique. La thermodynamique entre en jeu car elle permet de conceptualiser l’architecture comme un système ouvert, interagissant avec son environnement (qu'il soit climatique, social ou matériel) de manière fluide et réactive. Ce processus de réponse dynamique aux flux énergétiques et aux contraintes environnementales évoque l’idée que l’architecture, tout comme un système thermodynamique, cherche un équilibre instable — entre énergie, forme, et matière — et reste en constante évolution, jamais figée.

En effet, dans un contexte thermodynamique, les formes justes de l'architecture se construisent sur des principes qui n’imposent pas une stabilité absolue mais qui s’adaptent et se réajustent constamment aux fluctuations du système. Les processus de métastabilité (état intermédiaire entre stabilité et instabilité) et d’entropie (le mouvement inexorable vers le désordre ou la dispersion de l’énergie) peuvent être des moteurs d’innovation, créant ainsi un espace qui réagit, évolue et trouve des solutions durables tout en étant sensible aux conditions changeantes du monde. L’architecture devient, de cette manière, un système thermodynamique qui évolue selon des principes énergétiques complexes et qui cherche à maintenir son équilibre en interaction avec des environnements internes et externes.

L'approche systémique, quant à elle, repose sur la compréhension des interdépendances et des relations entre les différentes parties d'un tout. L’architecture systémique se base sur le fait que chaque élément (social, culturel, matériel, thermodynamique) n’est pas seulement une composante isolée, mais qu’il fait partie d’un réseau complexe de relations qui se nourrissent les unes des autres. Cette perspective systémique reflète parfaitement l’idée d'une architecture qui n’est plus un objet statique, mais un processus dynamique, en interaction constante avec son environnement.

Ainsi, lorsqu’on parle d’une intelligence sensible de la complexité, on fait écho à une approche systémique où l'architecture se réorganise en permanence, s’adapte aux contraintes et opportunités offertes par l’environnement et les transformations sociales. La créativité architecturale devient alors une réponse aux interactions subtiles entre la forme, la matière et l’énergie, dans un équilibre complexe entre fonctionnalité, durabilité, et signification. L'architecture devient un système qui utilise à la fois la rationalité technique (issue des connaissances scientifiques, dont la thermodynamique) et l'intuition créative (la capacité à comprendre l'impact émotionnel, social et esthétique de l’espace). Elle fait preuve d’une intelligence systémique, capable de répondre à des défis complexes et interdépendants, tout en tenant compte des flux d’énergie, des besoins humains, et des ressources matérielles.

Dans cette rationalité poétique, la thermodynamique offre un cadre pour comprendre l’architecture comme un système en perpétuelle transformation, capable d'évoluer en fonction des flux énergétiques et des interactions avec l’environnement. L’idée systémique, quant à elle, permet de concevoir l’architecture non seulement comme un objet, mais comme un réseau dynamique de relations qui réagissent aux contextes, se nourrissent des défis et trouvent des solutions durables. Ces deux approches ensemble permettent de créer des formes justes, non pas au sens statique, mais en tant que réponses intelligentes à un monde complexe et en constante évolution. Ainsi, la thermodynamique et l’approche systémique ne sont pas seulement des métaphores poétiques : elles sont des principes actifs qui régissent la conception architecturale, donnant naissance à un espace fluide, réactif et profondément sensible aux dynamiques du monde.

7. Conclusion : Pour une architecture fluide, évolutive et signifiante

Loin d’être une discipline figée dans des traditions stylistiques ou des normes fonctionnelles, l’architecture contemporaine devient ici un champ d’expérimentation vivante, un laboratoire de transformation culturelle et matérielle. À travers l’intégration des principes thermodynamiques, de l’abstraction et d’un regard pluraliste, elle affirme une nouvelle posture : l’ouverture, la réactivité, l’incertitude fertile. Chaque projet devient un événement spatial, une négociation permanente entre les forces du vivant, les exigences humaines et les potentialités technologiques. L’architecture se fait interface, médiation, langage en mouvement. Elle est à la fois science et art, technologie et philosophie, pragmatisme et utopie. En ce sens, elle participe à la refondation du lien entre l’homme et la Terre, entre le local et le planétaire, entre l’immédiat et le durable. Elle devient le lieu où se rejouent les tensions fondamentales de l’époque : entre nature et culture, ordre et chaos, permanence et changement.

L’architecture, dans cette vision renouvelée, n’est plus un simple agencement de matériaux et de formes, mais une réponse dynamique aux défis complexes du monde contemporain. Elle devient le point de rencontre de forces multiples : celles de la nature, qui dicte des lois physiques immuables, et celles de l’humain, qui, dans sa quête de sens et d’adaptation, impose de nouvelles dynamiques sociales et culturelles. Dans cette perspective, chaque projet architectural incarne un dialogue fluide entre les exigences des sociétés et les réalités écologiques, et entre la rigueur scientifique et la liberté créatrice. L’architecture se réinvente en temps réel, réagissant aux changements de paradigme — qu’ils soient liés à l’environnement, aux nouvelles technologies ou aux mutations sociales. Ce processus de réinvention permanente fait écho à la notion de métastabilité en thermodynamique, où l’équilibre n’est jamais un état figé, mais une interaction continue entre flux énergétiques et forces extérieures. Chaque projet devient ainsi une tentative d’atteindre une harmonie mouvante, où la forme s’adapte à un environnement en constante évolution, où l’énergie et la matière se réorganisent en fonction des contextes changeants.

Cette approche permet à l’architecture de casser les frontières traditionnelles, non seulement entre les disciplines, mais aussi entre le passé et l’avenir, entre l’immobile et le mobile. L’interaction entre les forces naturelles et les aspirations humaines dans le domaine architectural devient un processus fluide, constamment en réévaluation. L’architecture contemporaine prend alors la forme d’un organisme évolutif, un système vivant où chaque intervention devient un maillon d’un enchaînement de transformations, parfois prévisibles, parfois inattendues, mais toujours nécessaires. La discipline se transforme en une recherche continue, où chaque projet est une tentative d’équilibre entre les forces antagonistes du monde moderne : entre l’inertie des matériaux et l’agilité des flux d’informations, entre l’émancipation humaine et les contraintes imposées par la nature et la technologie. Cette tension productive devient le moteur de l’innovation, une exploration des possibilités infinies, et de nouvelles relations entre l’homme, son environnement et ses constructions. L’architecture se trouve alors à la croisée de ces interactions, offrant une réponse poétique à un monde complexe, où chaque acte de création devient un acte de reconstitution du lien entre le local et le global, entre la culture et la nature.

Bibliographie

-

BEJAN, Adrian, Shape and Structure, from Engineering to Nature, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

-

BEJAN, Adrian ; MERKX W., Gilbert, Constructal Theory of Social Dynamics, New York, Springer, 2007.

-

BERNIER-LAVIGNE, Samuel, « Matière Intensive et Métastable : Architecture Numérique Informée par l’Optimisation Topologique », Actes du colloque MC 2012, organisé aux Grands Ateliers « Matérialités Contemporaines à Conception, Fabrication, Perception de l’espace bâti » [Liveneau Philippe ; Marin, Philippe (dir.)], pp 55-62.

-

FEYERABENDP, Paul, Contre la méthode, Paris, Seuil, 1988.

-

HEIDEGGER, Martin, Bâtir, habiter, penser, Paris, Gallimard, 1958.

-

INGOLD, Tim, Une brève histoire des lignes, Paris, Zones sensibles, 2011.

-

LEFEBVRE, Henri, La production de l’espace, Paris, Anthropos, 1974.

-

MAVROMATIDIS, Lazaros, « A heterogeneous architectural theory inspired by living thermodynamics: Unveiling “architectural ingenuity” using the constructal law », International Communications in Heat and Mass Transfer, Volume 155, 2024, 107554, ISSN 0735-1933, https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2024.107554.

-

MAVROMATIDIS (Lazaros), « Coupling architectural synthesis to applied thermal engineering, constructal thermodynamics and fractal analysis: An original pedagogic method to incorporate "sustainability" into architectural education during the initial conceptual stages », Sustainable Cities and Society, Volume 39, 2018, Pages 689-707, ISSN 2210-6707, https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.01.015.

-

MAVROMATIDIS, Lazaros, « Constructal thermodynamics and its semantic ontology in autopoietic, digital, and computational architectural and urban space open systems », Biosystems, Elsevier, Volume 249, n° 105404, 2025, doi:10.1016/j.biosystems.2025.105404.

-

MITCHELL, William J., City of Bits: Space, Place, and the Infobahn, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1995.

-

MORIN, Edgar, La méthode. 1 : La nature de la nature, Paris, Seuil, 1977.

-

MORIN, Edgar, Introduction à la pensée complexe, Paris, Seuil, 1990.

-

PICON Antoine, La matérialité de l’architecture, Genève, Parenthése, 2018.

-

PICON, Antoine, Smart Cities :Théorie et critique d’un idéal auto-réalisateur, Paris, B2, 2013.

-

PRIGOGINE, Ilya, La fin des certitudes, Paris, Odile Jacob, 1996.

-

PRIGOGINE, Ilya ; STENGERS, Isabelle, La nouvelle alliance. Métamorphose de la science, Paris, Gallimard, 1979.

-

SCHUMACHER, Patrik, The Autopoiesis of Architecture, vol. 1, A New Framework for Architecture, Chichester, Wiley, 2010.

-

SIMONDON, Gilbert, L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Grenoble, Jérôme Millon, 2005.

-

VIGANÒ, Paola, La ville poreuse : un projet pour le territoire urbain contemporain, Genève, MétisPresses, 2011.

- ZUMTHOR, Peter, Penser l’architecture, Marseille, Parenthèses, 1998.