Eglantine Bigot-Doll est architecte EPFL, docteure en architecture, chercheuse au MAP-Aria associée au GRIEF et maître de conférences à l’ENSA de Bretagne dans le champ des théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine. Ses recherches s’ancrent dans la pédagogie de l’enseignement de projet au regard des enjeux contemporains soulevés par les dispositifs numériques et questionnent plus largement le renouvellement des imaginaires par la technique.

Résumé

Depuis la modélisation paramétrique vers les IA génératives, nous assistons à un renouvellement des principes élémentaires de la poïétique conception architecturale. A travers une série d’exemples issus d’un enseignement de projet en master à l’ENSA de Bretagne, cette recherche tente de dégager les nouveaux contours de la marge d’indétermination dorénavant engendrée par le prompt. Cette délégation – non plus du geste technique mais du raisonnement – a une incidence sur le champ du plausible et du tangible par principe de réalité.

Mots-clés

conception architecturale, IA générative, sémantique, marges, réalités, matérialité.

Abstract

From parametric modeling to generative AI, we are witnessing a renewal of the elementary principles of poetic architectural design. Through a series of examples taken from a master's degree project at ENSA Bretagne, this research attempts to identify the new contours of the margin of indeterminacy now generated by the prompt. This delegation - no longer of technical gesture but of reasoning - has an impact on the field of the plausible and the tangible, by virtue of the principle of reality.

Keywords

architectural design, generative AI, semantics, margins, realities, materiality.

1. Situation

Si l’architecture produit des spatialités – supposément – tangibles, les appareils désormais mobilisés au service de la conception architecturale semblent générer des impossibles. Impossibles puisque défiant les lois de la gravité – au propre comme au figuré – défiant les interdits, les impensés, l’impensable. Les images générées par lesdites intelligences artificielles permettent justement de braver cet impensable par le prompt, en témoignent les artefacts qui occupent le terrain dans les différentes revues, plateformes et réseaux sociaux de la discipline. Ils interrogent par leur étrange réalité, hyper réalité selon le terme de Jean Baudrillard1. Alors que les architectes des avant-gardes du début du siècle revendiquaient la fiction comme mode opératoire, désormais il est donc davantage question de principes de réalité initié par ces artefacts.

Depuis la conception et la fabrication assistées par ordinateur (CFAO) 2.5D, 3 ou 4D questionnant la matière, à la robotique et aux intelligences à artificielles T2I, I2I voire I2V, on a bien dépassé cette fictionalité au bénéfice d’esthétiques dissonantes et d’un retour à une forme de picturalité. Celle-ci nous enjoint à requestionner le statut de l’image et plus particulièrement de la photographie et de sa prétendue véracité d’une part et, par extension, a interroger la perspective comme restitution a priori rationalisée et mesurable de l’objet architectural en conception. Cet article tente de déconstruire les évidences dans un cadre pédagogique d’enseignement de projet. Nous cheminerons à partir du postulat suivant : le prompt opère une mise à distance poïétique comme la programmation jadis.

Du code au prompt, l’opération d’abstraction par le verbe persiste et on observe ses glissements. Bien sûr, les IA précipitent des monstres architectoniques parfois infraliminaux, car l’anthropocène de Paul Crutzen, le post-numérique d’Anthony Masure ou la post-esthétique de Philippe Boisnard nous alertent dans une confusion stridente quant à un emballement généralisé entremêlant contingences et exigences, expédients et gisements, urgence et complaisance. C’est ce que nous nommons térato-écologies. Au-delà de l’immédiateté – caractère surgissant – de ces incarnations térato-écologiques, l’abstraction par le prompt est ainsi une mise à distance à la fois physique, sémantique et morale.

2. Un glissement syntaxique, du code au prompt

Depuis la pensée paramétrique vers la suite de mots du prompt ou des opérateurs à la nébuleuse, nous nous proposons d’examiner cette opération d’abstraction persistante par le verbe aux contours diffus. Le glissement syntaxique sur lequel nous nous attardons réside dans la bascule depuis les langages formels et mathématiques à l’origine de la pensée algorithmique – puis post-numérique dans son ingestion sociologique – vers un retour au langage naturel mais dénué d’articulation, de connecteur, de variable a priori. Le prompt n’est plus la résolution d’un problème mais la délimitation d’un territoire sémantique dissous.

A la fin du XXème siècle et à l’aube du XXIème, la modélisation, la programmation et la conception paramétrique ont initié des protocoles de conception architecturale au sein desquels on a appris à appréhender l’architecture en tant que champ de qualités et de potentialités, et non plus comme un processus linéaire, depuis le plan masse jusqu’au détail technique. Cet héritage de la conception paramétrique, bien que n’ayant parfois pas même recours aux outils numériques, est bien sûr une conséquence de l’influence des langages de programmation dans la modélisation puis des interfaces semi-programmatives type Grassshopper2. A l’époque, on a observé des tentatives d’encapsulation du sensible, de mathématisation des percepts3 par l’opérateur et la variable. Cette étape d’identification des opérations – ou routine comme suite d’opérations – et des variables par un langage univoque a rendu possible l’émergence de formes autres, par conséquent, de matérialités renouvelées au sein de pratiques exploratoires dans la discipline. L’abstraction portée par cette univocité a paradoxalement mené à l’augmentation de la marge d’indétermination telle que définie par Gilbert Simondon.

Aujourd’hui, les agences d’architecture recourent aux dispositifs d’intelligences artificielles génératives, le plus souvent au bénéfice de la représentation4 à en croire les revues des professionnels de la discipline, tandis que d’autres revendiquent un rapport à l’éthique incompatible avec de telles pratiques. Et en effet, les IA les plus faciles d’accès et d’usages ne sont pas gratuites et nécessitent des ressources importantes (contenus et énergies). Nous allons passer au crible ce qui se joue au cœur de cette impossible traduction du conatus esthétique à l’image, abstraite par le verbe.

Le prompt remplace le code. Les images d’architecture fabriquées par les IA génératives servent la représentation du projet pour les images de concours alors que notre protocole revendique le recours à ces dispositifs au moment de la conception, phases amonts et rationalisation, si l’on peut dire. L’univocité du langage formel devient l’ambiguïté portée par le prompt. Dans le cadre de la préparation de l’enseignement dont il est question dans cet article, je me suis livrée à une série de tests préparatoires dont voici le prompt type associé pour la Figure 1 a :

very foggy weather, view from a wild field, people in the field, photograph, hyper realistic, pink sunlight, high quality

Il s’agit de génération dites T2I, c’est-à-dire que seul le prompt génère l’image. A partir de ces séries, nous avons tenté de déterminer comment s’opère ce glissement syntaxique et surtout, d’examiner en conséquence la place des variables et invariants. La première observation, c’est l’apparente non hiérarchisation de chaque terme : ils ne comportent pas de coefficient de pondération. Pourtant, certains prennent l’ascendant sur les autres. Les concepts les moins ambigus émergent le plus : la couleur (rose), le style (hyper réaliste). Notons que pour obtenir de la brume à coup sûr, il a fallu amplifier par l’adverbe very, sans quoi elle n’apparait pas de façon claire. Puis dans la Figure 1 b, nous avons notamment remplacé very foggy weather et view from a wild field par tarpaulin structure dans le prompt type, de façon à obtenir des artefacts plus architecturés. C’est effectivement le cas, et l’on observe désormais des contagions entre la structure tendue et les vêtements des personnages. On peut imaginer que ceci est propre au modèle choisi, en l’occurrence un checkpoint dédié aux « photographies de mariage » (WeddingPhotography) pour la plupart des images. On en déduit alors que ces contagions sur les objets type « textile » proviennent du fait que ce modèle est entrainé pour générer des effets de drapés. Ainsi, en l’utilisant à des fins autres que des portraits, il applique ses « compétences » sur les termes saillants du prompt, c’est-à-dire ceux qui comportent le moins d’ambiguïtés.

De ces premières séries préparatoires, on peut d’ores et déjà considérer que le prompt relève d’une conceptualisation par le verbe – ou plus précisément par le substantif – plutôt que d’une abstraction univoque. C’est une synthèse dépouillée, qui permet subrepticement l’émulsion de langages hétérogènes du scriptural au pictural, pour reprendre les termes Walter Benjamin.

Figure 1 a et b : essais préparatoires T2I, Eglantine Bigot-Doll, Stable Diffusion, 01.2025.

3. Protocole : favoriser l’émergence d’ailleurs instrumentés et situés

La méthodologie développée s’inscrit dans un contexte pédagogique. Il s’agit ici de l’atelier de master AMERS5 à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) au sein du domaine d’étude Instrumenter. En navigation, le terme amer désigne un objet physique identifiable – tourelle maçonnée, clocher, château d’eau, etc. – permettant de se repérer en mer, notamment par des méthodes d’alignements. L’amer est alors mobilisé en tant qu’interface maritime et terrestre, intouchable et physique à la fois.

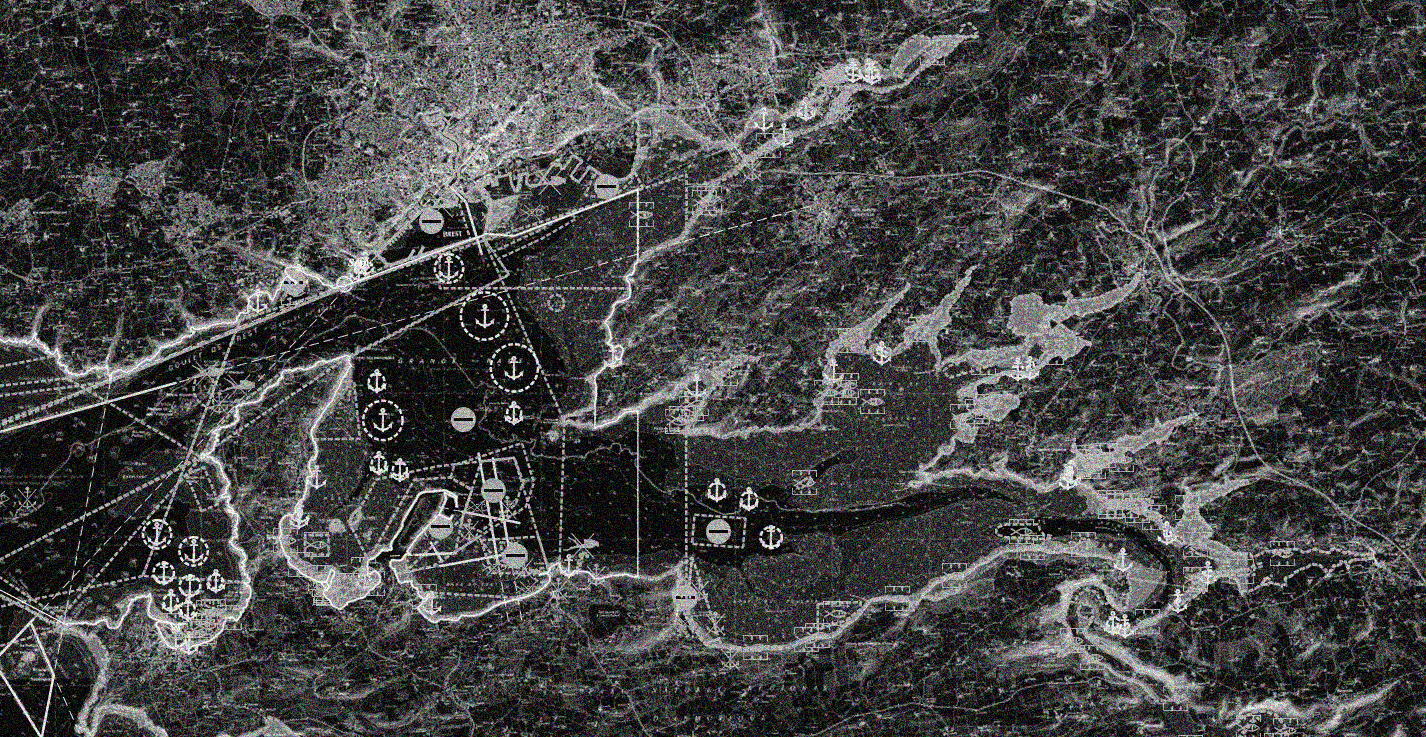

L’atelier se propose d’interroger le projet à travers la notion d’impossibilité portée par le site. Cette impossibilité peut être la fois éthique et physique. Elle fut matérialisée en 2024 par le territoire particulier de l’estran6. Sans jeu de mot, mais plutôt par truchement, le concept estrangéïté emprunté à Michel Young7 en tant qu’état d’un objet architectural a constitué une clef de compréhension théorique pour les étudiants de cet atelier. En 2025, un glissement sémantique s’est opéré depuis le territoire impossible vers le territoire interdit. Ce glissement permet dorénavant d’injecter la dimension hétérotopique8 en tant que lieu situable mais fermé et appartenant aux écosystèmes marins qu’il faudra veiller à défendre. Il est ici incarné par un site militaire en rade de Brest dont les brise-lames sont d’anciens bâtiments navals, appareils techniques, symboliques, mémoriels, dorénavant paysagers et initialement habités. Ces objets flottants protègent le port de la houle. La problématique centrale réside dans le remplacement des brise-lames actuels par un dispositif nouveau. A partir de cette contrainte, le projet peut s’étendre sur l’entièreté du site, voire au-delà. (communes avoisinantes).

Figure 2 : Référentiels et navigation dans la Rade de Brest, source DATA SHOM, retouchée.

Suite à une première série d’expérimentations en 2024, le studio de 2025 mobilise des IA génératives afin de produire des appareils architecturaux par l’image – entre autres. Les IA mobilisées sont open-sources et installées en local9, c’est-à-dire qu’elles sont gratuites et utilisent la puissance de calcul de la machine de l’utilisateur. Ceci constitue une posture scientifique bien sûr, mais aussi pédagogique en termes de conscientisation de l’impact écologique d’une requête via les serveurs « du bout du monde ». Par ailleurs, leur utilisation demande une finesse de compréhension du dispositif à l’inverse des IA plus grand public. L’article appuie son raisonnement sur les productions des étudiants, aller-retours entre productions plastiques et images artificielles, et décortiquera le processus d’abstraction lexicale induit par le prompt, ses effets et relations à la physicalité du projet en cours. Les résultats présentés ici sont extraits des deux premières séquences de cet enseignement.

Pour approfondir la posture pédagogique mise à l’œuvre, nous entendons qu’un appareil architectural a beaucoup à voir avec les dimensions esthétiques et techniques en tant que proposition politique au service d’une habitabilité, au sens large du terme. Et, au-delà de notre position d’enseignant-chercheur qui, par définition, favorise les interactions avec les étudiants, il semble essentiel de souligner que leur statut d’architectes en train de se faire est une composante de cette recherche. L’enseignement du projet dans une école d’architecture constitue une somme de déconstructions simultanées permettant d’appréhender une approche systémique de la discipline dite architecture. Le faire a priori, ses itérations et observations fines permettent de mieux dire l’architecture10 et les apports d’André Leroi-Gourhan11 et de Gilbert Simondon12 nous enseignent qu’il n’y a pas de prééminence du verbe sur l’action, mais plutôt une émergence occurrente13. A l’inverse d’une recherche qui puiserait son matériau dans des pratiques d’agences ancrées dans une réalité économique – et donc sans doute plus orthodoxes – la particularité de la situation académique interroge le statut de l’architecture et de l’architecte dans son ensemble et, en master, sous un éclairage déjà très coloré.

Cet enseignement est en premier lieu, et au-delà de la recherche ici menée, à destination des architectes de demain. Aussi la déconstruction proposée à la jeune génération a pour ambition un certain armement intellectuel par une instrumentation distanciée du projet d’architecture.

4. Oxymores architecturaux et réalités émergentes

Dans le cadre d’un travail de conception architecturale adossée à un contexte existant, nous prenons le parti de favoriser les expérimentations par transfert de style à partir d’une image de référence (I2I), afin que la contagion évoquée précédemment existe aussi grâce à cette composante essentielle du projet qu’est le site, entre autres. Toutefois, lors des séquences dont les résultats sont ici présentés, les images de références mobilisées par les étudiants sont issues de manipulations plastiques préalables, en tant qu’intentions de projet préliminaires. Un souci particulier est adressé à la déconstruction des possibles par émergence de réalités autres.

Selon un principe d’oxymore architectural, le prompt permet la déconstruction par le substantif énoncé plus haut. Nous allons à présent examiner les artefacts générés par IA I2I à partir de ces oxymores. La matière et ses différents états et propriétés sont particulièrement saillants dans les propositions. S’il s’agit des séances de phases amont de la conception – première moitié du semestre – les productions énoncent un positionnement sur le lieu, les complexités et hétérogénéités qu’il agrège.

Figure 3 : Brume porteuse, Laura Bougeard & Tugdual Vinet, AMERS II 2025.

La Figure 3 a été réalisée et déclinée à partir de l’oxymore brume porteuse. Le travail en cours propose de jouer sur la physicalité des contours d’une architecture défensive. Il s’agit de brouiller les repères selon une contre interprétation de la fonction des objets amers. Cette collection d’images a été générée à partir d’une photo de maquette réalisée en atelier. Celle-ci est une composition rapide d’un corps d’argile porté par un amas d’épingles métalliques. Ce que nous observons au-delà de la filiation avec la photo initiale – nous y reviendrons – c’est le saut d’échelle et de valeur depuis la miniature imparfaite vers l’infrastructure14. l’oxymore du prompt est alors interprété par le modèle à partir de la structure de l’image de référence. L’immédiateté, l’originalité, la pluralité des artefacts produits précipitent une tangibilité architecturale, bien que flottante, imparfaite et diffuse. En somme on retient la dissolution de la structure au bénéfice d’une épaisseur architecturale. Et désormais un seul prompt soumis à un même modèle génère à l’infini ses propres filiations en tant que phylums machiniques15 à partir d’un espace latent fini.

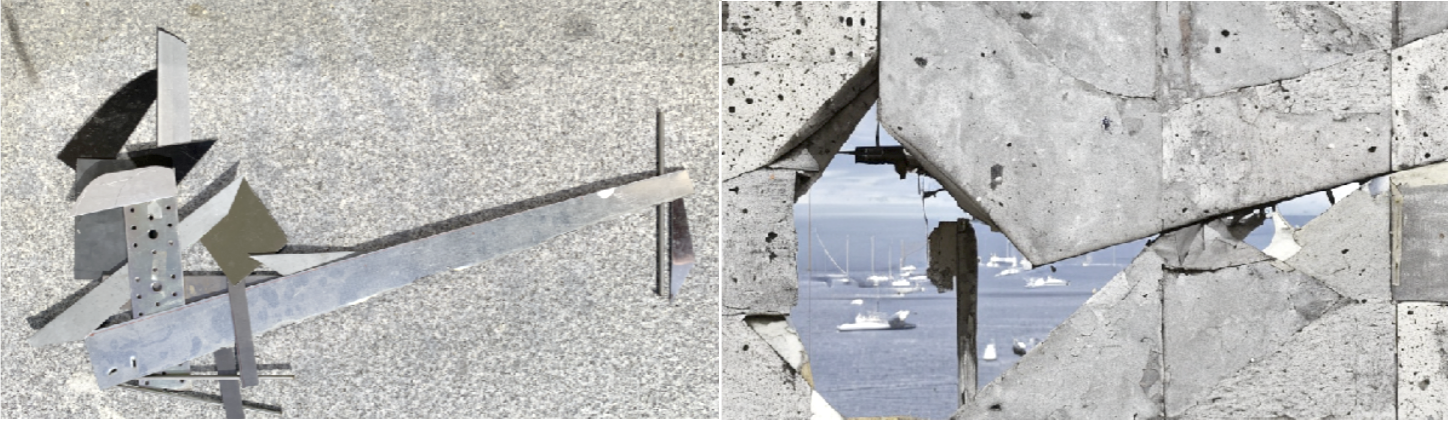

Au-delà de le oxymore, la Figure 4 a et b présente une stratégie différente menant à l’émergence de paysages par paréidolie artificielle. A partir d’un espace colorimétrique délimité par une prise de vue retravaillée d’un artefact bricolé – micro –, on travaille par superposition d’un prompt énonçant une échelle hétérogène – macro – telles des pierres imagées de Jurgis Baltrusaitis16.

Figure 4 a et b : De la matière au paysage, Marie Brin & Jean Bossard, AMERS II, 2025

Prompt a :sand, move, wind & Prompt b : universe, ocean, wave, move

Figure 5 : Concrete, patchwork, port, sea, Jean Bossard & Marie Brin, AMERS II 2025.

A tâtons et proche en proche, les artefacts successifs que nous appelons condensats tendent vers des matérialités dissonantes. Cette délégation non plus de du geste mais du raisonnement et de la composition en tant que poïétique opère une disruption qui questionne le champ des possibles et l’étendue du plausible par transgression artificielle. C’est cette condensation déshumanisée opérant une distanciation préalable à la ré-individuation par précipité que nous observons, en définitive. L’exemple de la Figure 5 illustre cette convergence vers une réalité située, un contexte. Selon le même principe de transfert de style, le condensat produit un fragment tangible à travers une matérialité (ici le béton), un cadrage, une profondeur nous livrant des éléments de contexte (le port). En définitive, on observe que les étudiants intégrant les outils d’IA génératives tout au long de la conception alternent les phase de divergence et de convergence tout au long de la conception par principe de réalité. Là où le modèle 3D sans épaisseur ne livrait qu’une géométrie – dorénavant des nuages de points éventuellement – les images hyper réalistes et hyper-réelles rendues possible à tout moment de la conception remettent en cause le statut de la fiction au service du projet. Il serait dorénavant plus approprié de parler de pensée contrefactuelle, de raisonnement inductifs puis déductifs au service de réalités déraisonnables puisque le sommeil de la raison engendre des monstres17 (mantra).

Figure 6 a et b : Pierres flottantes, Maïlé Patéa, AMERS II 2025.

b. Positive : best quality, 4k, HDR, the rocks are surfing on the waves, we see them floating on the water and moving, there are lots of movements

Negative : low quality, worst quality, manga, comics, cartoon, human

Dans ce dernier exemple, en Figure 6, l’étudiante a mobilisé un workflow dit I2V, de l’image à la vidéo. Si la production n’est pas encore architecturale à proprement parler, elle incarne les oxymores évoqués plus haut par l’animation. Cette impossibilité apparente, par effet de conation, invite l’auteure à questionner les principes physiques élémentaires de la gravité – et la masse volumique – ainsi que de la poussée d’Archimède afin de rendre tangible architecturalement cet impossible. On pourrait donc aussi parler d’induction pataphysique.

5. Conclusion

Les oxymores plastiques obtenus, condensats de matières fantasmées et anathèmes architecturaux infusent alors nos imaginaires. Conformément la définition de fiction de Markus Gabriel18, ils opèrent par sabotage du réel. Ces condensats repeuplent nos paysages intérieurs comme de nouveaux monstres jusqu’ici impensés et donc impossibles. Ils sont émancipés des interdits collectifs non plus – dans la continuation de Gilbert Simondon et Bernard Stiegler – par l’extériorisation de la pensée qu’est la technique, mais par délégation d’un raisonnement au service d’une forme de déraison par paréidolies et apophénies artificielles. Serait-ce à dire que ces monstres seraient le fruit non pas de l’intelligence mais d’une folie artificielle ? serait-il question de psychiatrie architecturale après tout ?

Par effets d’accumulation, ces condensats créent des biais de confirmation desquels surgissent les précipités térato-écologiques dont il est ici question. Ils encapsulent et dissimulent des abstractions ontologiques, secrets et inconscients collectifs, figures monstrueuses par bribes de réalités que l’architecte agrège par intuition. Car en effet, si la réflexion est déléguée à l’IA, l’intuition (Anschauung) en revanche reste aux mains – ou à l’esprit – du créateur. Et les condensats observés ici, reprenant les termes de Walter Benjamin, sont un état des choses (Sachverhalt), une « dissolution de la forme face à l’absolu »19. Nous y avons décelé l’opportunité de déconstruire les évidences par oxymores, réinterroger la morale et repenser les régimes qui nous gouvernent, notamment en matière d’écologie par matérialités et états de choses, plus largement par précipités architecturaux.

-

Baudrillard, Jean. Simulacres et simulation. Paris, Galilée, 1981. ↩

-

Plug-in intégré au modeleur 3D Rhinoceros, Mc Neel. ↩

-

Bigot-Doll, Églantine. « Percepts & Parameters, A Prospective Approach of Architectural Materiality ». In Aesthetics and Neuroscience, édité par Zoï Kapoula et Marine Vernet, New York, Springer, 2017, p. 173‑95. ↩

-

Namias, Olivier. « Promptement ». AMC, no 32, Edito, février 2024. ↩

-

AMεRS I et II : Architectures Marges ε Réifications Situées, fragments et territoires impossibles (2024) puis interdits (2025), sous la direction d’Eglantine Bigot-Doll. ↩

-

L’estran est une frange du territoire comprise entre le niveau le plus haut et le niveau le plus bas de la mer au coefficient de marée le plus élevé (120).En Bretagne, il est parfois épais de plusieurs kilomètres. ↩

-

Young, Michael. The Estranged Object. Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts. Young & Ayata, 2015. ↩

-

Foucault, Michel, et Daniel Defert. Le Corps utopique ; suivi de Les Hétérotopies. Paris, Nouvelles éditions Lignes, 2009. ↩

-

Stable Diffusion et Comfy UI. ↩

-

Bigot-Doll, Églantine. « Experiencing Digital Paradigms in Architectural Design, Implementation as a Pedagogy ». In Experiential Learning in Architecture and Environmental Design Education. INSA Lyon, GAIA - ENSAL, 2016. ↩

-

Leroi-Gourhan, André. Le Geste et la Parole, tome 1 : Technique et Langage. Sciences d’aujourd’hui. Paris, Albin Michel, 1964. ↩

-

Simondon, Gilbert. Du mode d’existence des objets techniques. Paris, Aubier, 2012. ↩

-

Bigot-Doll, Églantine. « Bricologie et Matérialité ». DNArchi, 26 septembre 2016. ↩

-

Bigot-Doll, Églantine. « Du figment au fragment, Miniature et conception architecturale ». édité par Isabelle Roussel-Gillet et Evelyne Thoizet. Maison de la recherche - Université d’Artois, Arras, Brill, 2018. ↩

-

Deleuze, Gilles, et Félix Guattari. Capitalisme et schizophrénie 2 : Mille plateaux. Collection « Critique ». Paris, Éditions de Minuit, 1980. ↩

-

Baltrušaitis, Jurgis. Les Perspectives dépravées, Tome 1. Aberrations: essai sur la légende des formes. Champs arts 617. Paris, Flammarion, 2008. ↩

-

Goya, Francisco de. Le sommeil de la raison engendre des monstres. 1798. Eau-forte et aquatinte sur papier vergé, 21,4 x 15,1 cm. Musée des Beaux-Arts du Canada. http://www.idixa.net/Imag1/iVoix/LeSommeilDeLaRaisonProduitDesMonstres3_K399.jpg. ↩

-

Gabriel, Markus. Fictions. Traduit par Frédéric Gendre. Problèmes & controverses. Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2023. ↩

-

Benjamin, Walter. Le concept de critique esthétique dans le romantisme allemand. Traduit par Philippe Lacoue-Labarthe. Champs essais 804. Paris, Flammarion, 2008. ↩