Clarissa Duarte

Architecte urbaniste, Doctorat en Architecture à l'Université de Toulouse (en développement au Laboratoire de Recherche en Architecture | LRA-ENSA); Master en Aménagement Urbain et Dynamique des Espaces à l’Univ.Paris 1 Panthéon-Sorbonne 2005; Enseignante chercheuse au cours d'Architecture et Urbanisme à l’Université Catholique de Pernambuco (Recife-Brésil) depuis 2006; Ses recherches portent sur l'étude systémique des rues et leur contribution à une planification plus pédagogique, intégrative et durable des villes. clarissa.duarte@unicap.br

Laurent Lescop

Architecte, Professeur à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes (ENSA Nantes). Spécialiste de la culture numérique en architecture, il explore l’intersection entre design, technologie et intelligence artificielle. Prof. STA Dr.hab arch.dplg Laurent LESCOP laurent.lescop@nantes.archi.fr

Sophie Eberhardt

Directrice du City Design Lab (laboratoire Villes et Territoires) à L'École de design Nantes Atlantique, et enseignante-chercheuse en urbanisme et en aménagement du territoire. Ses recherches portent sur les enjeux de la transition écologique et sociale et du patrimoine bâti dans les projets urbains. s.eberhardt@lecolededesign.com

Andrea Camara

Architecte urbaniste, PhD-ETSAB-UPC, professeure chercheuse au Laboratoire des paysages culturels, cours d'architecture et d'urbanisme, Université catholique de Pernambuco, Brésil. andrea.camara@unicap.br

Paula Maciel

Architecte urbaniste, PhD-MDU/UFPE, professeure chercheuse au Laboratoire des paysages culturels, cours d'architecture et d'urbanisme, Université catholique de Pernambuco, Brésil. paula.maciel@unicap.br

Dyego da Silva Digiandomenico

Architect Urbaniste, Titulaire d’un Master en Architecture, Urbanisme et Technologie de l’Université de São Paulo (IAU-USP, 2019). Professeur à l’Université Catholique de Pernambuco (UNICAP) depuis 2019. Chercheur au sein du Laboratório Humanicidades/Lab.des paysages culturels et du noyau Plasticidade. dyego.sd@gmail.com

André Figueiredo

XR Designer at Virtualisurg

Architecte et urbaniste (UFPE 2010), Master en Design au CESAR School (2020) ; Designer senior en XR (Réalité Étendue) chez Virtualisurg depuis 2011. afsf@cesar.school

Kamila Lopes

Étudiante à l'École d'Architecture et d'Urbanisme de l'Université Catholique de Pernambuco (Recife-Brésil) depuis 2023. Collaboratrice de l'Atelier “Routes du futur: modélisation participative de la ville et intelligence artificielle (Recife, octobre 2025). Kamila.00000849141@unicap.br

Résumé

Un atelier pluri- et multidisciplinaire, à dimension internationale, intitulé « Les routes du futur : modélisation participative de la ville et intelligence artificielle », a été organisé entre les villes de Recife (Brésil) et de Nantes (France), afin d’étudier les contributions de l’intelligence artificielle (IA) aux processus de participation et de consultation dans la planification de projets urbains.

L’atelier a réuni des enseignants et des professionnels de l’architecture, de l’urbanisme, du design et des technologies issus des deux villes, ainsi que des étudiants en architecture. En plus du concept et de la méthodologie d’analyse urbaine de « l’Espace Urbain Citoyen » de Duarte et al. (2018), les débats et activités ont également été nourris par la dialectique entre villes intelligentes et intelligence artificielle évoquée par Kristel Van Ael (2019), les outils de design systémique identifiés par Kristel Van Ael (2022), ainsi que par les réflexions de Laurent Matthey (2024) sur les apports et les limites de l’IA générative.

L’objectif était de tester les possibilités d’intégration de l’IA dans la planification urbaine participative. Cette expérience a permis de contribuer à l’évaluation de la pertinence de la consultation citoyenne, tant sur le plan technique que méthodologique, et a enrichi la discussion sur le potentiel d’application à grande échelle d’expériences participatives hybrides. La production d’images prospectives à partir des paroles des participants semble ouvrir de nouvelles perspectives d’action inclusive pour la transformation des villes.

Mots clés : rue ; programmation urbaine ; design systémique ; intelligence artificielle ; participation citoyenne.

Abstract

SAYING AND IMAGINING THE STREET:

participatory modelling of the city and artificial intelligence

A multidisciplinary and international workshop entitled ‘The roads of the future: participatory modelling of the city and artificial intelligence’ was organised between the cities of Recife (Brazil) and Nantes (France) to study the contributions of artificial intelligence (AI) to the processes of participation and consultation in the planning of urban projects. The workshop was attended by teachers and professionals in the fields of architecture, urban planning, design and technology from both cities, as well as architecture students. In addition to the concept and methodology of urban analysis of the ‘Citizen Urban Space’ by Duarte et al. (2018), the dialectic between smart cities and artificial intelligence evoked by Kristel Van Ael (2019), the systemic design tools identified by Kristel Van Ael (2022) and the discussions by Laurent Matthey (2024) on the contributions and limits of generative AI also contributed to the debates and activities. The aim was to test the possibilities of integrating AI into participatory urban planning. This experiment contributed to the evaluation of the relevance of citizen consultation from a technical and methodological point of view, and enriched the discussion on the potential for large-scale application of hybrid participatory experiments. The production of prospective images from the words of participants seems to open up new possibilities for inclusive action to transform cities.

Key words: street; urban planning; systemic design; artificial intelligence; citizen participation.

1. OUVERTURE : Objectifs, contexte et concepts

1.1. Introduction : pourquoi étudier la relation entre l'IA, l'espace et la société ?

Le but de cet article est de rapporter l'expérience d'un atelier multidisciplinaire et international, dont l'objectif principal était de tester et d’étudier les contributions potentielles que l’intelligence artificielle (IA) peut apporter aux processus de participation et de concertation dans la planification du design urbain. Plus précisément, cette expérience vise à répondre à deux questions :

a) L'IA a-t-elle le potentiel de faciliter et de développer des méthodologies de participation sociale plus inclusives et attrayantes ?

b) La rue peut-elle être considérée comme un espace stratégique pour faciliter la perception sociale des problèmes urbains et favoriser les méthodologies de prospective participative ?

Organisé dans le cadre de la coopération internationale entre les Villes de Recife (Brésil) et Nantes (France), l’atelier visait à répondre aux préoccupations communes aux deux villes, inscrites dans les deux axes principaux structurant le programme de financement public ayant soutenu cette relation bilatérale entre 2022 et 20241 :

- Développement urbain durable et participatif ;

- Villes intelligentes et laboratoires urbains.

Nous avons ainsi cherché à concevoir une expérience pédagogique permettant une évaluation de la pertinence technique et méthodologique de la concertation citoyenne, tout en explorant le potentiel d’application à grande échelle d’une démarche participative hybride, combinant des outils d’intelligence artificielle à des méthodes de recherche conventionnelles, telles que les entretiens et les visites de terrain. Ce cadre a permis d’intégrer des problématiques de recherche alignées sur les deux axes clés de la coopération.

L’atelier s’est tenu en octobre 2024, avec la participation de sept enseignants et professionnels des domaines de l’architecture, de l’urbanisme, du design et de la technologie issus des deux villes, en tant qu’encadrants et animateurs. Il a également mobilisé une vingtaine d’étudiants de troisième année en architecture de l’Université Catholique de Pernambuco à Recife, ainsi qu’une trentaine de commerçants — formels (en boutique, au rez-de-chaussée) et informels (vendeurs de rue) — du centre historique de la ville, concentrés autour de l’avenue Dantas Barreto, un axe stratégique du site.

La méthodologie adoptée s’inscrit dans le prolongement de celle proposée à l’ENSA Nantes (Mangasaryan et al., 2024). Intitulé « Routes du futur : modélisation participative de la ville et intelligence artificielle », l’atelier a alterné des activités universitaires, mobilisant des outils technologiques, et des enquêtes de terrain, à l’aide de questionnaires imprimés.

Afin d’illustrer les « visions futures » d’un échantillon de commerçants pour le territoire étudié, les étudiants ont traduit leurs analyses urbanistiques de type structuraliste en images phénoménologiques, en convertissant le vocabulaire recueilli en prompts.

1.2. Contexte : la coopération Recife-Nantes et les défis des « villes jumelles »

La coopération internationale entre les villes de Recife (Brésil) et de Nantes (France) est née d'un désir mutuel de travailler ensemble, motivé par les similitudes territoriales entre les deux villes. En 2003, les deux villes ont signé un accord de coopération culturelle intitulé « Villes jumelles ». Mais c'est en 2018 que Nantes a choisi Recife, au Brésil, et Montréal, au Canada, pour développer des partenariats visant à créer des « territoires innovants ».

L’accord visait à développer des méthodes partagées entre Nantes et Recife pour mettre en œuvre des pratiques d'innovation urbaine, contribuant ainsi à des villes plus résilientes et inclusives. Conformément au 11e objectif de développement durable (ODD) des Nations unies — Villes et communautés durables — le partenariat visait à rendre les espaces urbains plus inclusifs, sûrs, résilients et durables.

Dans ce contexte, des institutions d'enseignement et de recherche telles que l'Université catholique du Pernambouc (UNICAP), l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes (ENSAN) et l'École de design Nantes Atlantique (EDNA) ont joué un rôle clé dans la réflexion et le développement d'actions entre les deux villes. Au cours des années 2022 à 2024, différents ateliers ont été organisés pour étudier l'impact des outils technologiques sur les représentations sociales et la prise de décision politique pour l'intervention dans l'espace urbain.

Ces échanges académiques ont permis d'approfondir aussi les débats sur la pertinence de l'espace public comme support de la planification intégrée, tout en ouvrant de nouveaux champs de recherche et d'action collective pluridisciplinaire, visant à contribuer à la réalisation ou à l'amélioration de la qualité urbano-environnementale et du bien-être intégral des citoyens, en mettant l'accent sur les zones urbaines centrales.

Figures 01 et 02: Ateliers des missions de Recife à Nantes et de Nantes à Recife respectivement (2022).

Source : Collection Clarissa Duarte.

Afin de mieux contextualiser le territoire analysé dans cet article, la Ville de Recife, il est intéressant d'évoquer brièvement le rapport entre sa richesse culturelle, sa performance technologique et la qualité sociospatiale de son environnement urbain. Nommée « Ville de la musique » en 2021 et intégrée au réseau mondial de créativité de l'Unesco, Recife est la capitale brésilienne qui compte le plus grand nombre d'étudiants en technologie par habitant. Elle a obtenu la « première place dans le classement des villes qui utilisent la technologie au service de la population » en 2023 et a été labellisée « ville intelligente » en 2024 par le programme « Connected Smart Cities Gov Tech » du gouvernement brésilien.

Tout en se distinguant par ses atouts culturels et technologiques, la ville connaît plusieurs problèmes critiques concernant sa qualité urbano-environnementale et les inégalités sociales. Selon l'indice de développement durable des villes brésiliennes (IDSC-BR), Recife obtient le plus mauvais score dans l'ODD 11 : Villes et communautés durables, reflétant les défis liés au logement précaire et à l'infrastructure urbaine, avec un note de 29,2 sur une échelle de zéro à 100. La précarité de ses espaces publics, clairement visible depuis ses rues et son centre historique, dénonce le contraste entre sa dynamique technologique et culturelle et sa réalité socio-spatiale.

En général, la ville semble démontrer une culture de gouvernance et de planification plus quantitative que qualitative et participative, dans laquelle les indicateurs, les données et les technologies méritent d'être mieux utilisés dans des processus plus intégrés, humanisés et inclusifs.

Figures 03 et 04 : Avenida Dantas Barreto, principale voie d'accès au centre historique Recife — coin de rue près des entrées de trois sites patrimoniaux (septembre 2024).

Source: Clarissa Duarte.

1.3. Concepts : l’Intelligence artificielle, le design systémique et l’espace urbain citoyen

Selon Kristel Van Ael (2019), il est possible d'intégrer la technologie, la gouvernance et la participation des citoyens pour construire des villes plus durables et plus efficaces. Dans ce contexte, l'IA peut être à la fois un outil d'optimisation et un défi en termes de contrôle et d'accès équitable à l'information. Nous pouvons donc réfléchir à la manière dont le design systémique peut servir de pont entre les villes intelligentes et l'IA générative. Il s’agit d’une méthode et d’une lecture systémique du site (Van Ael & Jones, 2022) qui considère et appréhende le système urbain comme un socio-écosystème complexe et s’intègre aux logiques locales et aux besoins (Blanco, 2024).

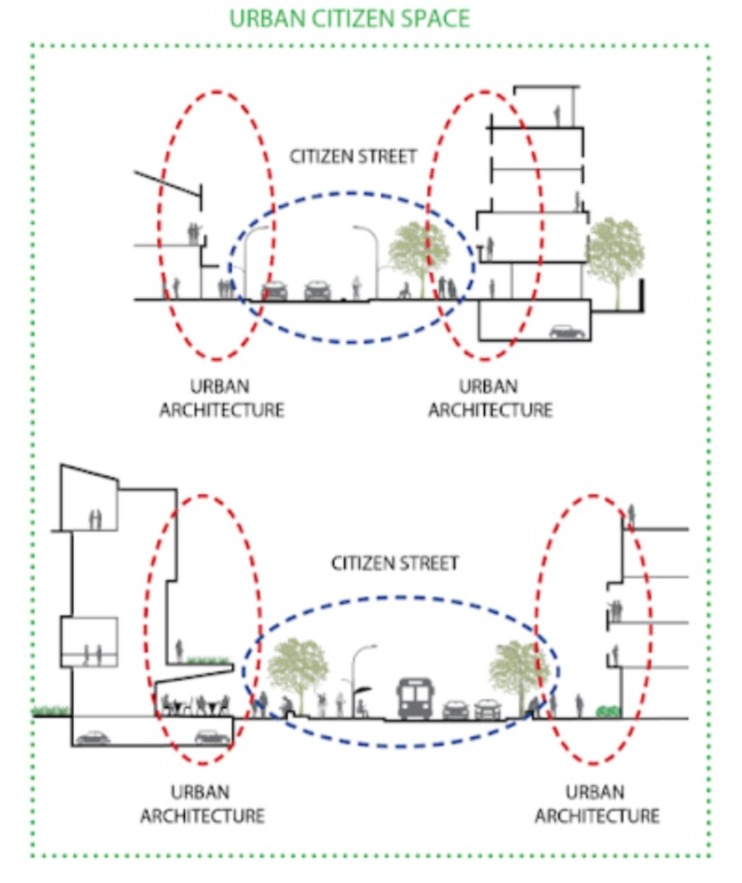

Dans l'expérience de l'atelier de Recife, la lecture systémique du territoire a été réalisée selon le concept et la méthodologie de « l' Espace Urbain Citoyen » qui, selon Duarte et al. (2018) est « le résultat d'une planification intégrée, où les espaces publics et privés sont planifiés de manière conjointe et complémentaire ». Ce concept intègre deux autres notions : la « Rue Citoyenne » et « l’ Architecture Urbaine » (Duarte, 2014) qui permettent également de découvrir des outils d'analyse urbaine systémiques à l'échelle locale. Le concept de « Rue Citoyenne » est davantage lié à l'espace public de la voirie et aux éléments qui le composent, tandis que celui d' « Architecture Urbaine » est surtout lié à l'espace privé et à la relation des interfaces bâties avec l'espace de la rue2. L'«Espace urbain citoyen » peut être compris comme l'union ou l'intégration de ces deux concepts, en considérant au moins 12 attributs urbains comme des « indicateurs de citoyenneté » ou même « indicateurs d’urbanité » (voir les illustrations ci-dessous).

Figures 05 et 06 : Le concept de l’espace urbain Citoyen (gauche) et les 12 indicateurs de citoyenneté de ce concept (droite). Source : Duarte & Albuquerque (2020) et Duarte et al. (2018).

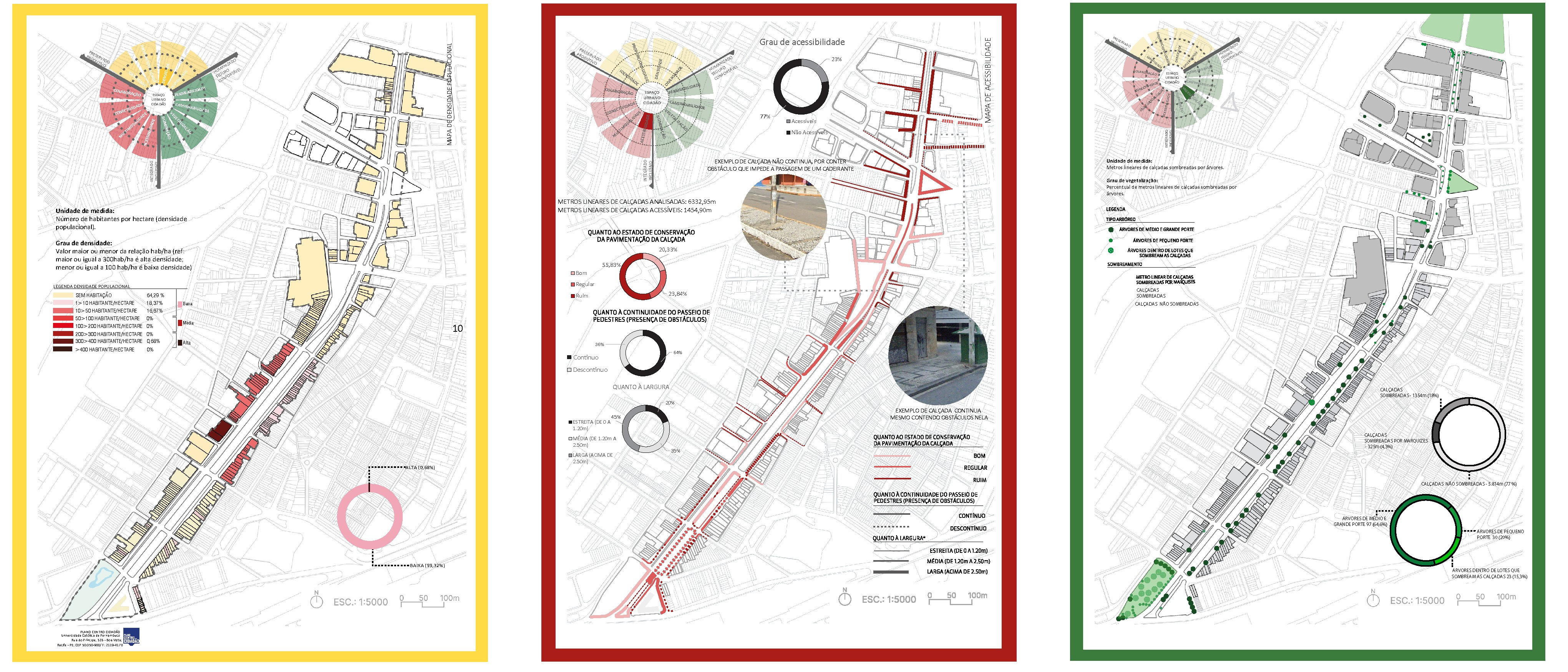

Pour appuyer les exercices de l'atelier, les étudiants participants ont d'abord réalisé un diagnostic multicritère de l'axe d'étude conformément au concept et à la méthodologie expliqués ci-dessus. L’avenue Dantas Barreto a été évaluée comme présentant une qualité insuffisante selon plusieurs indicateurs.

Figure 07 : Exemples de cartes analysant trois des 12 « indicateurs de citoyenneté » .

Source: UNICAP - Urbanismo 1-2024.2; Dir. Clarissa Duarte.

2. DÉVELOPPEMENT : Préparation, participation, production, discussion

Dans cette partie de l'article, nous examinerons les quatre principales étapes de développement de l'Atelier : i) la préparation ; ii) la participation; iii) la production et iv) la discussion. Pour chacune d'entre elles, nous tenterons d'aborder les aspects liés aux outils technologiques utilisés, aux espaces de travail et de collecte de données et aux perceptions sociales du public cible interrogé et des étudiants et professionnels qui ont participé à l'expérience pédagogique. Le tableau ci-dessous présente la structure et les étapes de l'événement.

SUR LES ROUTES DU FUTUR : MODÉLISATION PARTICIPATIVE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE VI Atelier Multidisciplinaire de la Coopération International Recife-Nantes | Recife, octobre 2024 |

||

| ÉTAPES | ACTIONS | OUTILS |

| JOURNÉE 1: PRÉPARATION | Accueil + présentation du site et des concepts clés / Introduction opérationnelle des outils IA : Conception test de visions du futur des étudiants.es générées par l'IA pour l’avenue Dantas Barreto (sans image de base) |

Midjourney PromeAI LookX |

| JOURNÉE 2: PARTICIPATION | Visite de terrain / entretiens avec les commerçants.e.s / Systématisation des entretiens / identification des mots-clés et de personas pour alimenter les prompts. |

Formulaire Google Forms |

JOURNÉE 3: PRODUCTION |

Production d’images conceptuelles avec l’IA sur la base des prompts issues de la systématisation des entretiens (avec photos du site comme base) : Visions du futur des commerçant.e.s (selon une prédéfinition de personas, en fonction de mots-clés) | Midjourney Krea Photoshop Chat GTP |

JOURNÉE 4: DISCUSSION |

Evaluation étudiants et facilitateurs.trices / Précision des prompts et génération de nouvelles variations / Rééditions manuelles pour amélioration par l’IA / 2valuation commerçants.es / Critique collective / Création d'une animation pour transmettre les propositions | Midjourney Krea Photoshop Chat GTP Hailou AI |

JOURNÉE 5: PRÉSENTATION |

Conclusions : contributions, limites et possibilités des modélisations réalisées par l'IA pour la concertation urbaine dans le cadre de notre expérimentation. | Canva |

Tableau I : La prospection participative avec l'IA. Source: Auteurs (UNICAP-Icam, ENSAN, EDNA)

2.1. Préparation (journée 1) : découvrir, expérimenter, visualiser

Le premier jour de l'atelier, il y a eu deux moments de préparation pour l'équipe. Tout d'abord, l'accueil par les professeurs et professionnels organisateurs, avec des présentations introductives sur le territoire d'étude et ses enjeux actuels, à la fois par des chercheurs et des techniciens de la mairie de Recife, ainsi que sur les concepts de design systémique et de design régénératif et enfin sur l'intelligence artificielle, ses limites et potentialités technologiques, pédagogiques et éthiques.

Figures 08 et 09 : Communication de l'atelier et étudiants au travail le premier jour.

Source : Atelier « Sur les routes du futur », Unicap-Recife, 2024.

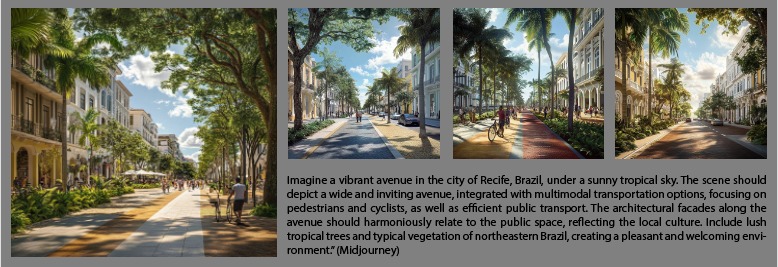

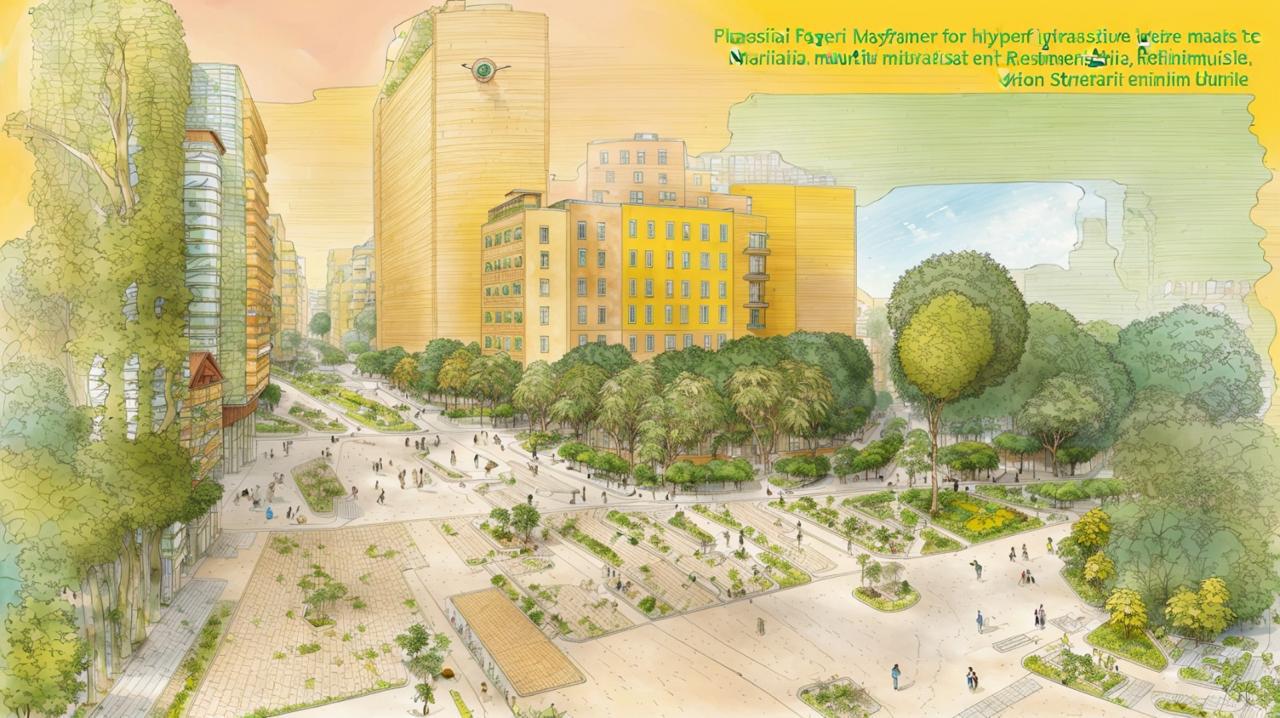

Le deuxième moment, après une première pause pour des échanges informels entre les participants, a été réservé à une introduction plus opérationnelle aux outils d'IA ayant le potentiel d'être testés dans l'atelier, suivie d'un moment d'expérimentation libre avec les outils proposés. Les étudiants se sont principalement vus présenter les plateformes Krea, PromeAI et LookX afin qu'ils puissent produire des images à partir de prompts utilisant un ou plusieurs indicateurs du concept d'espace urbain citoyen comme mots-clés, formulant ainsi de possibles « visions du futur » selon les perceptions des étudiant.e.s. Ils ont d'abord testé l'expérience sans images de base, principalement avec Krea (figures 01 et 02), puis ont pu expérimenter les techniques d’Inpainting avec PromeAi et LookX. L’Inpainting est une technique de fusion d’une image promptée avec une existante, cela se fait plus communément avec des logiciels graphiques tels que image Photoshop ou Gimp au prix d’un travail assez long et fastidieux.

Figure 10 : Exemples d'images générées sans image de base à partir d'un prompt formulé avec des mots-clés des quelques attributs de l'espace citoyen.

Source : Atelier « Sur les routes du futur », Unicap-Recife, 2024.

Figure 11: Exemples d'images générées sans image de base à partir d'un prompt formulé avec des mots-clés des quelques attributs de l'espace citoyen.

Source : Atelier « Sur les routes du futur », Unicap-Recife, 2024.

Lors des premières expériences de la phase de préparation, lorsque nous avons essayé de décrire le territoire d'expérimentation, certains défis ont été relevés, tels que la question de la « localisation » du site. En effet, sans indications particulières, les propositions visuelles étaient plutôt de nature européenne. Les architectures, les mobiliers urbains, les personnes visibles avaient plutôt un aspect occidental standard. Cependant et à l’inverse, si le site était trop fortement mentionné, des archétypes brésiliens étaient proposés, eux aussi tout aussi caricaturaux surtout pour un pays si vaste et si diversifié qu’est le Brésil. Le travail fin du prompt et l’utilisation des photos de références dans lesquelles seule une petite partie est modifiée permettait d’éviter cet écueil.

Ces défis ont conduit à l'adoption de critères méthodologiques spécifiques, organisés en deux approches distinctes : 1) Classification des images selon leur fonction : a) Images de référence : utilisées comme base pour les prompts dans la génération de conceptions visuelles par l'IA ; b) Images d'intervention directe : elles sont soumises à des modifications précises du contenu original, tout en préservant leur structure fondamentale 2) Prétraitement des images : comprend l'élimination occasionnelle d'éléments transitoires (tels que les personnes et les véhicules) et d'obstructions urbaines (telles que les étals et les fils aériens), en particulier dans les zones présentant des éléments architecturaux ou urbanistiques significatifs.

Ces stratégies visaient à optimiser la production de représentations créatives tout en encourageant l'analyse critique de la part des étudiant.e.s, leur permettant d'identifier d'éventuelles incohérences techniques ou socioculturelles dans les résultats générés par les systèmes d'IA.

2.2. Participation (journée 2) : visiter, dialoguer, systématiser

Le deuxième jour de l'atelier a été spécialement consacré à la visite sur le terrain pour mener des entretiens avec des femmes et des hommes commerçants dans le centre historique de Recife, à la fois des travailleurs formels (dans des boutiques au rez-de-chaussée des bâtiments) et des commerçants de rue populaires (vendeurs sur les trottoirs publics, soit dans des kiosques fixes, soit avec des équipements mobiles). Comme nous l'avons déjà mentionné, le choix d'une « rue » comme territoire spécifique pour les entretiens et les enquêtes de prospective est dû au fait que la méthodologie considère qu'il est important d'identifier un « système intelligible » (Grisot 2021) pour les acteurs interviewés, évitant ainsi de grandes dispersions ou des malentendus sur l'échelle ou sur les limites des territoirs imaginées.

La rue étant un espace de coexistence3 et de diversité, où différents groupes sociaux interagissent, peut être considérée comme un lieu stratégique de discussion sur l'inclusion, la mobilité, la sécurité et l'accessibilité, le patrimoine, par exemple. Parce qu'il s'agit d'un espace quotidien, vécu par tous, indépendamment de la classe sociale, de l'âge ou du genre, il est plus facile pour les gens de comprendre et de s'engager dans le débat sur l'espace urbain depuis leur vision de la rue, même si les outils de communication sont plus ou moins technologiques (Duarte et al., 2023).

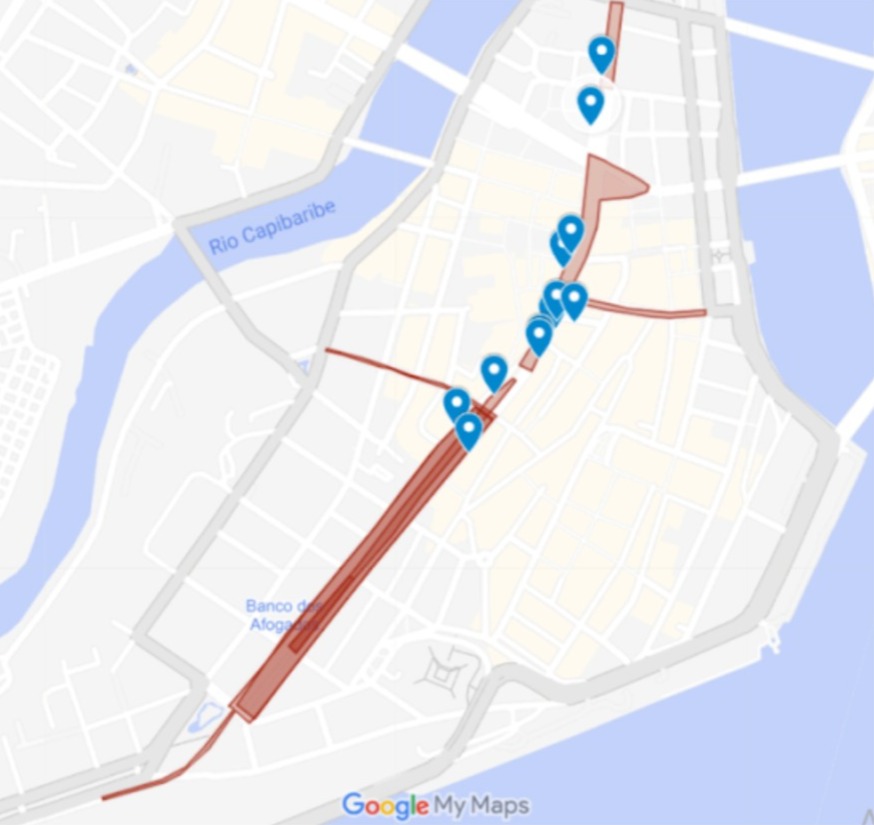

Ainsi, les étudian.e.s ont été divisé.e.s en trois groupes d'environ 5 ou 6 membres positionné.e.s à différents endroits de l'avenue.

Figures 12 et 13 : Localisation des entretiens dans l'Avenida Dantas Barreto (en rouge les tronçons considérés par les commerçant.e.s comme prioritaires pour la réhabilitation et visite des étudiant.e.s avec la mission de Nantes.

Source : Atelier « Sur les routes du futur », Unicap-Recife, 2024

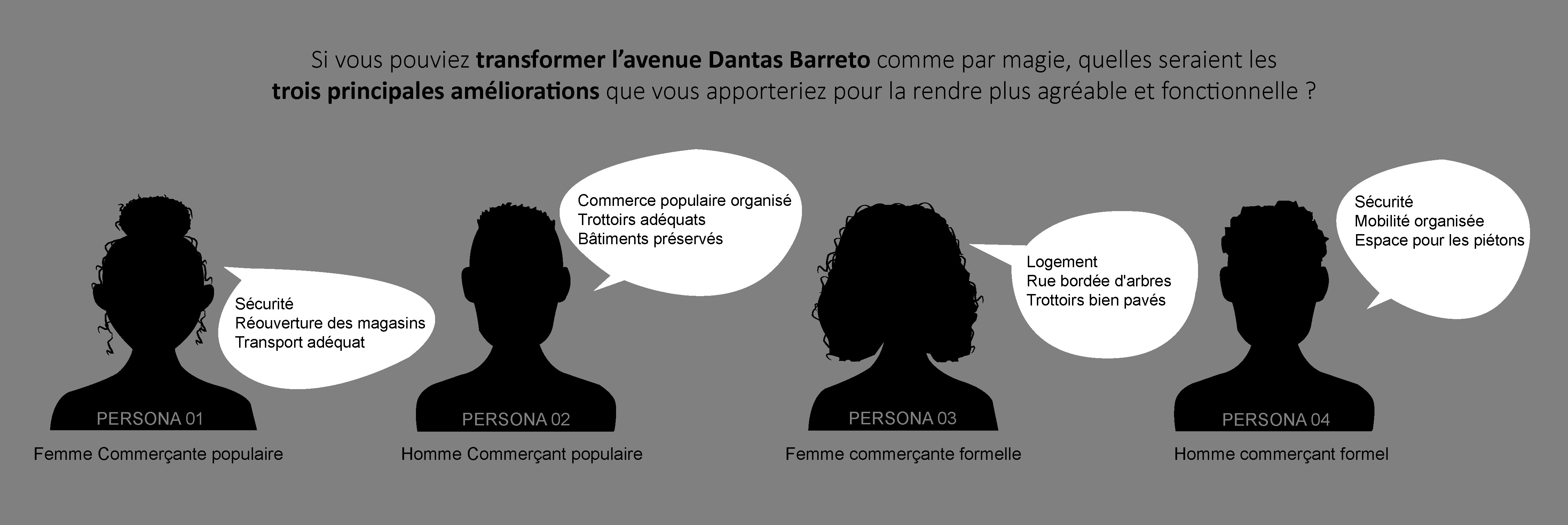

Chaque groupe a essayé de mener dix entretiens en respectant les critères de parité de genre, de race et de type de commerçant (formel et populaire) afin d'obtenir un résultat plus équilibré en termes de visions et d'opinions. Parmi les questions, l'une d'entre elles a été choisie comme principale pour guider la génération des visions d'avenir des acteurs locaux, comme le montre la figure ci-dessous : « Si vous pouviez transformer l’avenue Dantas Barreto comme par magie, quelles seraient les trois principales améliorations que vous apporteriez pour la rendre plus agréable et fonctionnelle ? »

Figure 14 : Visuel représentant la question principale et réponses sous forme de mots-clés, par ordre d'importance, selon une synthèse des demandes les plus citées par chaque groupe de commerçant.e.s, ou chaque persona. Source : schéma réalisé par les auteurs. |

Après avoir mené des entretiens sur le terrain avec des commerçant.e.s et avoir identifié leurs demandes pratiques et leurs visions de l'avenir pour l'avenue étudiée, les étudiant.e.s sont retournés sur le campus pour systématiser le matériel recueilli et consolider certains résultats pour formuler des « inputs » d'IA. (les prompts).

2.3. Production (journée 3) : interpréter, dire, imaginer

L'IA générative progresse à une vitesse fulgurante et le plus grand défi est d'établir un flux de travail pédagogique et opérationnel qui puisse être facilement acquis par les étudiant.e.s. Ce flux de travail doit être compris par les participant.e.s impliqué.e.s et fonctionner à la fois en ligne et hors ligne. En abordant les concepts impliqués dans la création d'une image générative, les étudiant.e.s doivent comprendre, choisir et mettre en œuvre les composants utilisés pour générer les images.

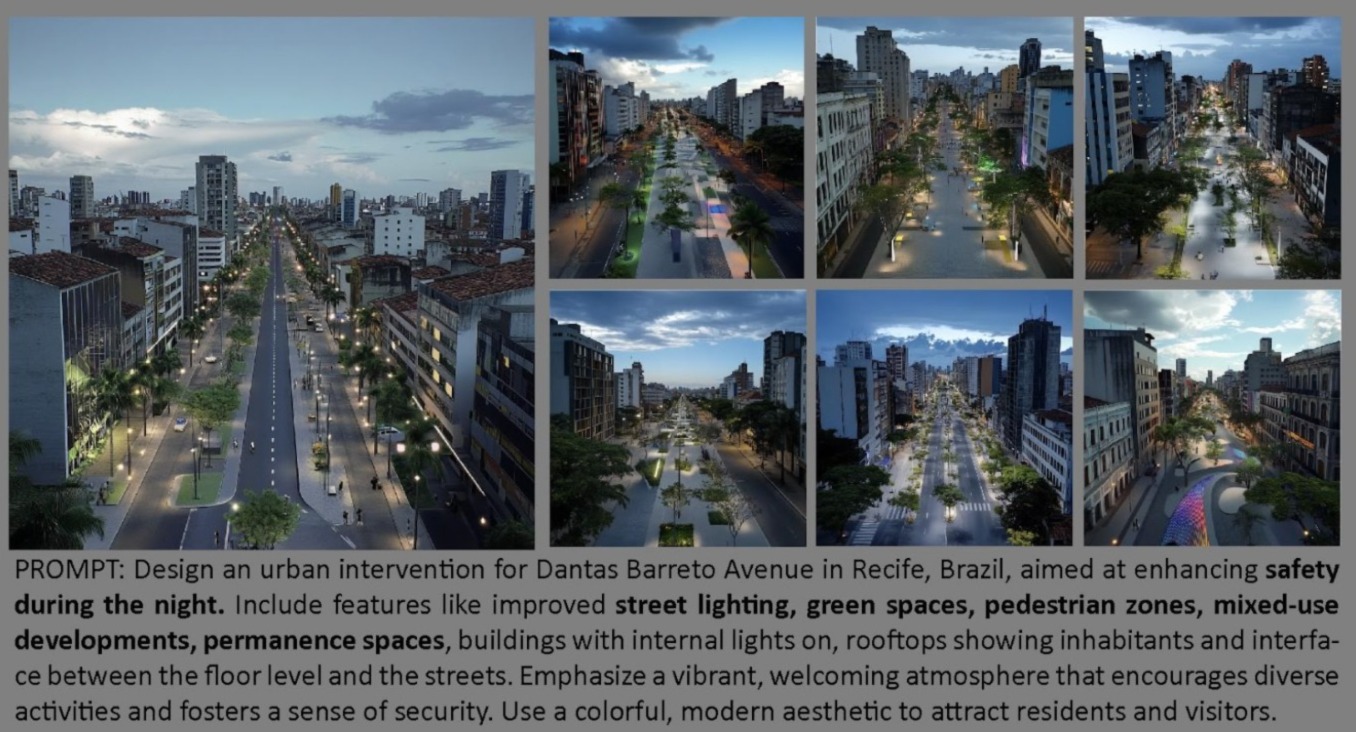

À ce stade, du point de vue de l’application de l’IA, Midjourney a été utilisé pour produire 40 images conceptuelles (10 séries de 4 variations chacune), sur la base des suggestions issues des entretiens. Les étudiant.e.s ont ensuite sélectionné les meilleures images et révisé les questions pour rapprocher les résultats des attentes. L'édition sélective (Midjourney et Photoshop AI) a été utilisée pour ajuster des zones spécifiques des images.

Nous avons également utilisé la technique de l'« inpainting », qui consiste à prendre des parties d'images et à les transformer à l'aide d'une description. L'avantage de cette technique est que l'on peut travailler directement à partir des photos et obtenir un résultat très réaliste. Par exemple, on sélectionne une partie de la photo contenant la rue, on décrit précisément ce que l'on veut voir et la correspondance entre la partie recréée de l'image et l'image originale est presque parfaite. Les artefacts habituels subsistent dans les images obtenues, les caractères peuvent être déformés et quelques incohérences trahissent la méthode, mais dans le contexte de la requête et sachant que ce sont les itérations qui améliorent la méthode et non la qualité de l'image finale, tout cela est parfaitement acceptable.

Pour obtenir l'invite correcte, c'est-à-dire la phrase de description correcte, plusieurs principes ont été appliqués. Le premier consiste à travailler avec un LLM, tel que ChatGPT, Deepseek ou Mistral, pour demander le texte correct pour l'invite. Dans ce cas, les étudiant.e.s ont décrit librement les éléments qu'ils souhaitaient voir apparaître et le LLM a construit les phrases les plus appropriées. Le deuxième principe est de fournir une photo de référence à analyser par le LLM. Il a ensuite été demandé de transformer la description en un message. De même, il est bon de commencer par les éléments structurels avant d'entrer dans les détails.

Ces étapes ont été suivies d'autres étapes de validation au cours desquelles les résultats ont été soumis à une nouvelle évaluation de groupe, puis édités manuellement, le cas échéant, pour être améliorés à l'aide de l'IA.

PROMPT: Imagines Avenida Dantas Barreto as a place with standardized, clean storefronts, wide and well-maintained sidewalks free of parked cars, a clean and pedestrian-friendly cityscape with green trees, and a welcoming, organized atmosphere. The scene should depict a harmonious, vibrant commercial street with a sense of renewal and a community-focused environment. MIDJOURNEY,PHOTOSHOP, KREA)

Figure 15 : Exemple de vision de l'avenir de l'Avenida Dantas Barreto produite par les étudiant.e.s sur la base des suggestions des commerçant.e.s pour améliorer sa qualité et sa fonctionnalité.

Source : Atelier « Sur les routes du futur », Unicap-Recife, 2024.

PROMPT: “a vibrant street filled with tourists, lined with green trees and central plazas, community spaces for gathering, a Ferris wheel or small amusement park, and clean, renovated building facades. The atmosphere should reflect a lively, hopeful environment with well-maintained public spaces and a sense of modern urban revitalization.” (MIDJOURNEY,PHOTOSHOP, KREA, HAILUO)

Figura 16 : Exemple de vision de l'avenir de l'Avenida Dantas Barreto produite par les étudiant.e.s

Source : Atelier « Sur les routes du futur », Unicap-Recife, 2024.

Certains des résultats ont été envoyés à un échantillon de commerçant.e.s interrogé.e.s pour obtenir leur avis4, afin de tester les réactions, d'améliorer ou finaliser éventuellement les résultats et, en particulier, développer une critique collective des limites et des opportunités de la méthodologie d'un point de vue technologique et socio spatial.

Il était curieux d'observer les différences d'opinions et d'observations entre les commerçant.e.s formel.le.s et informel.e.s. Par exemple, les commerçant.e.s formel.le.s étaient plus exigeant.e.s et préoccupé.e.s (voire méfiants) par une possible exclusion des commerçant.e.s populaires des trottoirs, et, à l’inverse, les commerçant.e.s populaires étaient plus satisfait.e.s des visions plus « aseptisées » et réalistes, dans lesquelles les zones de promenade semblaient plus larges, même avec moins de commerçant.e.s populaires le long de l'itinéraire. Ces derniers semblent plus séduits par la « transformation » spatiale que par les conséquences sociales d'une éventuelle réforme.

2.4. Discussion (journée 4) : Evaluer, rééditer, réévaluer

Nous pouvons dire que pendant tous les jours de l'atelier, il y a eu un stimulus pour une discussion critique sur les limites et les opportunités de l'IA dans la planification urbaine, mais le quatrième jour a été spécialement dédié à des réflexions pour répondre à cette question : L’IA a-t-elle le potentiel de faciliter et de mettre à l’échelle des méthodologies de participation sociale plus inclusives et attrayantes?

Grâce à la rapidité et à la qualité de la génération d'images, les IA peuvent étendre la prospection de scénarios futurs à un large contingent de personnes, contribuant ainsi à l'élargissement des discussions sur la ville. Cependant, on constate que l'adoption croissante d'outils d'IA générative dans la planification urbaine révèle une série de défis critiques qui nécessitent une réflexion. Les représentations hyperréalistes produites par ces technologies présentent souvent de graves incohérences fonctionnelles, telles que des routes obstruées par des éléments inexistants, des distorsions dimensionnelles dans les chaussées et les bâtiments, et des incohérences spatiales importantes (fig. 17). Ce faux réalisme, qui contraste avec la clarté conceptuelle des croquis et schémas manuels traditionnels (fig. 18), crée une déconnexion dangereuse entre les attentes et la faisabilité technique, comme l'ont démontré Digiandomenico et al. (2023) dans un contexte similaire d'analyse critique des technologies informatiques.

PROMPT: “A mix of worn-down and renovated buildings, smooth sidewalks, bright streetlights, visually open ground floors on buildings, small plazas with benches, a cycle path, and clean, standardized storefronts. The setting is hopeful yet nostalgic, with people walking calmly and a sense of community in the air.” (MIDJOURNEY)

Figura 17: exemple de vision de l'avenir de l'Avenida Dantas Barreto produite par les étudiants sur la base des suggestions des commerçants pour améliorer sa qualité et la fonctionnalité (attention à la voie cyclable interrompue). Source : Atelier « Sur les routes du futur », Unicap-Recife, 2024.

Le paradoxe de la productivité se manifeste lorsque l'agilité supposée de ces outils cache des coûts masqués : lors de tests pratiques, il a été constaté que la plupart des images produites nécessitaient d'importantes corrections manuelles pour des ajustements géométriques et contextuels, ce qui remet en question leur efficacité réelle. L'hégémonie technologique des plateformes dominantes (Midjourney, Photoshop AI) présente deux problèmes structurels : un biais géoculturel marqué, avec une difficulté à représenter les spécificités locales telles que l'architecture coloniale et moderne de Recife ; et une opacité algorithmique qui empêche les adaptations contextualisées. Cette combinaison renforce un néocolonialisme numérique inquiétant, qui s'est manifesté lors des expériences de l'atelier,

Dans le domaine de la participation sociale, l'attrait visuel des images hyperréalistes a généré des distorsions importantes, lorsque nous avons constaté que certains des commerçants consultés interprétaient ces représentations comme des propositions exécutives plutôt que comme des exercices prospectifs.

Figura 18: Tests entre des effets “sketch” et réaliste

Source: Laurent Lescop

En ce qui concerne les discussions socio-spatiales de l'expérimentation nous revenons à notre deuxième question de recherche : La rue peut-elle être considérée comme un espace stratégique pour faciliter la perception sociale des problèmes urbains et favoriser les méthodologies de prospective participative ?

Pour avancer dans ce sens, nous avons défini l'espace public de la « rue » comme l'objet de représentation sociale étudié car nous cherchions un espace de représentation plus intelligible pour la population interrogée. Cette affirmation renforce la prémisse de Duarte (2023) lorsqu'elle définit « la rue comme l'unité de synthèse de la ville “, en pariant sur le potentiel de sensibilisation et de mobilisation que la diversité des éléments et relations dans la rue peut activer, de manière plus intégrée et socialement inclusive, puisqu'elle est considérée comme un espace tangible et intelligible pour tous, ” l'ADN de la ville », comme l'affirme l'anthropologue Sonia Lavadinho (2020).

Enfin, notre expérience a observé que lorsque la participation sociale est fondée sur des concepts abstraits tels que la “réhabilitation du centre ville”, il semblait plus difficile pour les citoyens de visualiser ses impacts directs ou de suggérer des améliorations prospectives. Cependant, discuter de la rue - un espace tangible et expérimental - a rendu la compréhension des éléments et sujets urbains plus accessible et les a permis de contribuer sur la base de leurs expériences concrètes.

3. CONCLUSION : Pour une intelligence sensible vers une urbanité systémique et inclusive

L'expérience de modélisation participative dans l’Atelier « Sur les routes du futur » nous a permis de tirer quelques conclusions qui peuvent contribuer à la fois aux futures actions de la coopération entre les villes de Recife (BR) et de Nantes (FR), ainsi qu'aux transitions politiques et technologiques intrinsèques au design urbain contemporain.

Nous avons vu que les outils d'IA générative offrent des possibilités prometteuses pour la planification urbaine lorsqu'ils sont appliqués de manière critique et contextualisée. Leurs capacités de prototypage rapide permettent de générer divers scénarios urbains en quelques minutes, ce qui stimule le débat créatif et démocratise la participation au processus de conception. Cette agilité doit toutefois être contrebalancée par une curation humaine minutieuse afin de garantir la cohérence technique et d'éviter le risque de faux espoirs.

L'IA permet également d'étendre considérablement la portée des processus participatifs, à condition que les algorithmes soient correctement adaptés aux contextes locaux, en surmontant les préjugés culturels actuels. L'approche la plus prometteuse semble être l'intelligence hybride (IH) qui combine l'efficacité informatique et l'expertise locale dans des cycles d'amélioration itératifs. En tant qu'outil pédagogique, ces technologies peuvent soutenir les communautés en traduisant des demandes abstraites en visualisations concrètes, bien qu'il faille veiller à ne pas banaliser la complexité de la planification urbaine.

Quant au regard socio-spatial de notre atelier, dans une perspective influencée par la pensée d’auteurs comme Bruno Latour (2005) et ses travaux sur les réseaux d’acteurs, on peut constater que l'expérimentation ouvre une voie de recherche complémentaire pour la continuité de la coopération internationale en question. Avec une autre approche systémique qui permet de rendre visible l’ensemble des entités — humaines, non humaines, institutionnelles, matérielles — qui participent à la production de l’espace urbain, on pourra appliquer, par exemple, une grille actantielle à l’analyse des dynamiques territoriales, pour repérer qui agit dans la transformation d’une rue, d’un quartier ou de la ville. En plus d'enrichir la méthodologie systémique de l'Espace Urbain Citoyen démontrée ici, cette lecture pourra aussi rejoindre les réflexions de Doreen Massey (2005) sur l’espace comme « produit des relations » en perpétuelle négociation, ainsi que celles de « la ville relationnelle » décrite par Lavadinho (2023).

En guise de conclusion, nous pouvons soutenir que la rue semble permettre une approche aussi systémique, stimulant une participation plus sensible et plus active de la population vers la construction d'un environnement plus inclusif. Le choix de la rue comme territoire de représentation et de prospection dans notre expérience de modélisation participative de la ville s'est avérée une stratégie aussi catalysante et « sensiblement reproductible » que l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle.

Finalement, il est clair que l’intersection entre l’utilisation de l’intelligence artificielle, la planification urbaine intelligible depuis la rue et une participation sociale plus immersive et ludique peut être un levier important pour faciliter la concertation urbaine dans en temps de transitions sociales, politiques et environnementales incontestables. Une époque qui appelle surtout à l’émergence de l’Intelligence Hybride (IH), où la triade « personnes + environnement + technologies » nécessitera des recherches plus approfondies et des expériences permettant d'aborder des problèmes complexes de manière encore plus créative et audacieuse.

RÉFÉRENCES

AMERSHI, Saleema et al. Guidelines for Human-AI Interaction. In: Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. ACM, 2019. p. 1–13.

Andler, Daniel, Intelligence artificielle, intelligence humaine: la double énigme, Paris, Gallimard, 2023

ARLATI, Sara et al. Generative Design Tools for Urban Planning: A Review and Future Perspectives. Automation in Construction, v. 148, 2023.

Blanco, Eduardo, La ville régénérative, un collectif nature-société, Éditions Apogée, 2024.

Di Méo, Guy, Géographie sociale et territoires, Paris, Armand Colin, 2018.

DUARTE, Clarissa, Le dessin de la coexistence : L’impact des politiques d’aménagement urbain sur l’usage de l’espace public - Axes Urbains d’une ville brésilienne - Recife. Master Paris: Université Paris 1 Panthéon -Sorbonne, 2005.

Duarte, Clarissa et al., org. Plano centro cidadão. Recife, UNICAP, 2018, 144p.: il. ; v.4.

Duarte, Clarissa et al., Ruas e Inteligências Urbanas: por uma governança inteligente e sustentável do Centro Histórico do Recife . XV Seminário Internacional de Investigação em Urbanismo. Recife-Barcelona-Lisboa UNICAP-UFPE-UPC-ULisboa, 2023.

Grisot, Sylvain, Manifeste pour un Urbanisme Circulaire, Rennes, Editions Apogée, 2021.

Latour, Bruno, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford, Oxford University Press, 2005.

Lavadinho, Sonia, Les corps en mouvement : pour une lecture cinétique de la ville. in: Vu(es) de la Rue. Toulouse, Belveder (Revue collaborative de l’AUAT), N°7, 2020, p.23.

Lavadinho, Sonia el al., La ville relationnelle, Rennes, Editions Apogée, 2024.

Massey, Doreen, For Space, New York, SAGE Publications, 2005.

Morin, Edgar, Éduquer pour l’ère planétaire, la pensée complexe comme méthode d’apprentissage dans l’erreur et l’incertitude humaine (avec Raul Motta et Émilio-Roger Ciurana), Paris, Balland, 2003.

Van Ael, Kristel. Design Journeys through Complex Systems: Practice Tools for Systemic Design, Amsterdam, BIS Publishers, 2022.

-

Le FICOL (Financement international des collectivités territoriales françaises), programme de l’Agence Française de Développement (AFD), s’adresse aux collectivités territoriales françaises souhaitant mener des projets d’échange de bonnes pratiques, de partenariats stratégiques et d’investissement. ↩

-

Dans cet article, nous reprenons en principe les réflexions de Tartakowisky, D. (dir.) et al. (2022), en précisant que nous ne considérons pas seulement la définition juridique romaine de la rue, comme « un lieu par lequel tout le monde passe », mais nous mettrons en évidence les caractères tridimensionnels et socio-économiques des rues urbaines, à la fois parce qu'elles sont « bordées de bâtiments dont les façades font partie intégrante de la rue, mais aussi en raison de l'importance de l'usage de ces espaces » (...). De plus, la rue sera considérée comme un espace d'activités multiples qui varient selon les moments — quotidiens, festifs, diurnes ou nocturnes — mais aussi un espace de communication et d'affirmation politique (...) ». ↩

-

A ce sujet voir DUARTE, Clarissa (2005). ↩

-

Un échantillon représentatif de commerçants a été choisi pour recevoir les images initialement produites avec l'IA via leurs réseaux sociaux (avec l'autorisation des commerçants eux-mêmes). ↩