Aïcha Nairi est Docteure en sciences et technologies du design de l’Université de la Manouba. Elle occupe actuellement le poste de maître-assistante en design produit à l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Mahdia, relevant de l’Université de Monastir, en Tunisie. Ses recherches s’articulent principalement autour des concepts d’ethno-design et d’écoconception appliqués au produit textile.

Résumé :

Dans un contexte où l’éco-conception s’impose comme une priorité, les concepteurs textiles revisitent les savoir-faire traditionnels pour les intégrer à une démarche durable et innovante. La teinture végétale, technique ancestrale, est aujourd’hui réappropriée par les designers. Cet article met en lumière la modernisation de cette pratique ainsi que celle du tie and dye, en analysant leur rôle dans une démarche abstraite. Notre recherche démontre le potentiel de l’abstraction, tant méthodologique que créative, dans la réinterprétation de ces techniques, à travers une expérience conduite au laboratoire tunisien Chimitex. Celle-ci révèle comment la transformation des colorants végétaux en pigments permet de générer des textures innovantes – comme un effet cuir – tout en définissant une nouvelle grammaire visuelle. Cette approche pionnière ouvre ainsi des perspectives inédites pour concilier héritage artisanal, esthétique contemporaine et responsabilité environnementale.

Mots-clés : Abstraction, teinture végétale, Tie and Dye, éco-conception, innovation textile.

Abstract

In a context where eco-design is becoming a priority, textile designers are re-examining traditional know-how to integrate it into a sustainable and innovative approach. Plant-based dyeing, an ancestral technique, is now being reclaimed by designers. This article highlights the modernization of this practice along with tie-dye, analyzing their role in an abstract methodology. Our research demonstrates the potential of abstraction – both methodological and creative – in reinterpreting these techniques through an experiment conducted at the Tunisian laboratory Chimitex. The study reveals how transforming plant-based dyes into pigments can generate innovative textures – such as a leather-like effect – while defining a new visual grammar. This pioneering approach opens novel pathways to reconcile artisanal heritage, contemporary aesthetics, and environmental responsibility.

Keywords: Abstraction, vegetable dyeing, Tie and Dye, eco-design, textile innovation.

Introduction

L'impact environnemental du secteur textile et du développement durable joue un rôle essentiel dans notre quotidien. En effet, l'industrie textile fournit des vêtements et un moyen d'expression personnelle, tout en fournissant des millions d'emplois. Cependant, son impact environnemental est considérable, contribuant à environ 1,2 milliard de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an. Les communautés scientifiques et les militants du monde entier appellent désormais à des politiques plus durables qui répondent à ces enjeux, tout en permettant à chacun de faire la différence par des choix conscients. Des préoccupations environnementales sont prises en comptes par les industries textiles par l’émergence de la conception écologique issus des connaissances ancestrales.

Ces dernières permettent un système de réalisation de la durabilité basé sur le respect de la nature et d'un mode de vie ; ainsi que l’expérience acquise génération après génération. Il existe un certain nombre de pratiques liées à l’environnement naturel, telles que l'utilisation de teintures végétales, la technique Tie and Dye, ainsi que la transmission des savoir-faire artisanaux.

En effet, la redécouverte des savoir-faire ancestraux dans l’industrie textile tels que la teinture végétale, ouvre de nouvelles perspectives d’innovation durable. Toutefois, cette réappropriation dépasse la simple reproduction des techniques traditionnelles : elle s’inscrit dans une mesure d’abstraction, où les procédés artisanaux sont déconstruits et réinterprétés pour générer de nouveaux langages visuels et fonctionnels. En effet, le concept d’abstraction est : « la production d’un mouvement intellectuel qui fait passer le regard de l’image, en ses propriétés matérielles et ses limites, au contenu infigurable qu’elle manifeste dans le sensible »1. Dans cette optique, l’abstraction devient un outil méthodologique et créatif permettant d’explorer le potentiel des colorants naturels au-delà de leur usage conventionnel. En isolant certains effets de la teinture, comme la diffusion de la couleur dans le Tie and Dye, et en transformant les colorants végétaux en pigments stabilisés, cette approche ouvre la voie à des applications inédites en éco-conception textile. Loin d’être un simple exercice esthétique, cette démarche expérimentale favorise une convergence entre innovation matérielle et expression artistique, renouvelant ainsi les possibilités offertes par les teintures écologiques.

Cet article s’appuie sur une étude menée au sein du laboratoire tunisien Chimitex, où designers et ingénieurs collaborent pour réinterpréter la technique ancestrale du Tie and dye et repenser les interactions entre technique et créativité. À travers l’expérimentation de nouveaux effets de matière, tels que l’effet cuir obtenu par la stabilisation des pigments végétaux, il s’agit d’interroger le rôle de l’abstraction comme moteur d’innovation dans le domaine textile. En dépassant la matérialité brute des colorants naturels, cette recherche propose une nouvelle grammaire visuelle et conceptuelle pour une conception textile durable, plaçant l’abstraction au cœur des enjeux contemporains de l’éco-conception.

1. Réinterprétation des techniques traditionnelles

Pour donner le cadre général d’une discussion sur la tradition et les problèmes qui s’y rapportent, nous commencerons par rappeler que ce sujet s’ancre dans une histoire complexe et représentée de diverses manières, qui n’est pas sans rapport avec des conceptions du temps et de l’espace, de manière critique élabore ce que doit être le rapport avec le passé. C’est enfin penser la place et le rôle historique du patrimoine, de la géographie, de l’identité, des rituels et des coutumes, dans la constitution des sociétés.

La tradition, pendant longtemps pensée dans des termes restrictifs, était réduite à une image figée, celle d’un héritage devenu totalement immuable et relégué dans ce qui appartient au passé. Au contraire, de nombreux anthropologues ou sociologues, au-delà des présuppositions que l’on porte en nous, ont, précocement déjà, suggéré de penser la tradition dans le sens d’un arbitrage entre une conception de type statique et une autre qui soit dynamique et au mouvement du changement culturel.

À cet égard, le terme tradition, au socle étymologique grec tadere, signifiant « transmettre », désigne en effet l’ensemble des valeurs, normes, modèles culturels, structures sociales ou systèmes de croyance socialement transmis d’une génération à l’autre. La tradition se dit alors de l’ethos qui anime toute société, en ses dimensions structurelles, au croisement de l’infrastructure et de la superstructure. Suivant cette perspective, Randall Collins rappelle que la tradition est « à la fois ce dont on se souvient et ce avec quoi on s’identifie »2. Elle répond, ainsi, à la définition d’un stade d’expérience antérieure qui intègre une dynamique de préservation.

Les techniques de teinture végétale la manière de Tie and Dye, est un champ d’application exemplaire d’une transmission des savoirs. En effet, le Tie and Dye, dont les motifs uniques qu’il produit renvoient à une expression artistique et symbolique propre à une communauté et illustre une transmission des savoir-faire étalée sur plusieurs générations.

Cet art ancestral décrit, ainsi, un motif de couleur obtenu en permettant à la teinture d'atteindre certaines zones du tissu tout en l’excluant à d'autres. Le fait de plier, de piquer, de froisser ou de préparer le tissu d'une autre manière empêche le flux de la teinture vers certaines zones. En général, la plupart des pliages, froissages et torsions sont effectués en commençant par l’étoffe humide posée à plat sur une table recouverte de plastique. Le motif des plis et le lieu où les colorants sont projetés, déterminent le dessin qui en résulte. Avec l'expérience, le résultat final peut être prévoir et contrôler, dans une certaine mesure, (selon la nature du nœud) mais l’effet de surprise fait du tie-dye un art passionnant et intéressant.

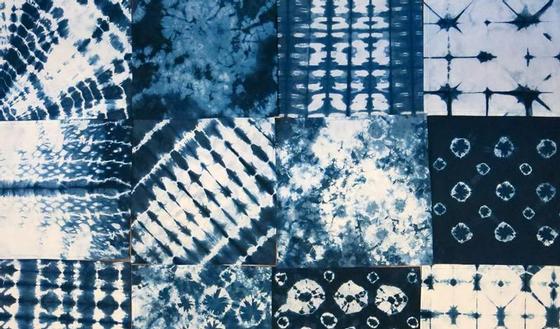

Figure 1 Tie and Dye japonais (shibori) 3

Cette première figure nous montre quelques étoffes textiles teintées à la manière de Tie and Dye. Nous remarquons, ainsi, l’utilisation de deux types de nouages à savoir : les cercles ou dites aussi « effet soleil » et « effet plis ».

Au cours des quatres dernières années, on a constaté, le retour en force des motifs Tie-Dye sur les podiums. À la faveur d’un processus d’industrialisation, les concepteurs du textile ont fait appel aux colorants synthétiques dans la conception de cet art. Les procédures de manipulation d’étoffe utilisent de leur côté, des outils industriels.

Dans le cadre d’une convention de recherche avec le groupe tunisien CHIMITEX, nous avons cherché réinterprété industriellement cette technique par le recours aux colorants végétaux ayant l’aspect identitaire ancestral.

Avant d’étudier le processus réinterprétation industrielle de cette technique ancestrale selon les outils et les matériaux disponibles chez ChimiTex, nous avons commencé par choisir les colorants avec lesquels on va teindre. Le choix s’est porté, donc, sur le Curcuma et la Grenade, deux plantes tinctoriales utilisées par nos ancêtres berbères. Nous allons, ainsi, essayer de mettre au point des procédés de teinture correspondant au tissu (le coton). Nous avons commencé par le désencollage et la cationisation pour renforcer l’affinité de la fibre de coton pour l’extrait coloré.

Après avoir froissé le tissu, on applique la soude caustique avec sur les zones locales à l’aide d’une pissette. On procède par la suite, au séchage dans le four et à la neutralisation avec d’acide acétique avant de plonger le tissu dans un bain de teinture pendant 15/20 min à la température 60°C.

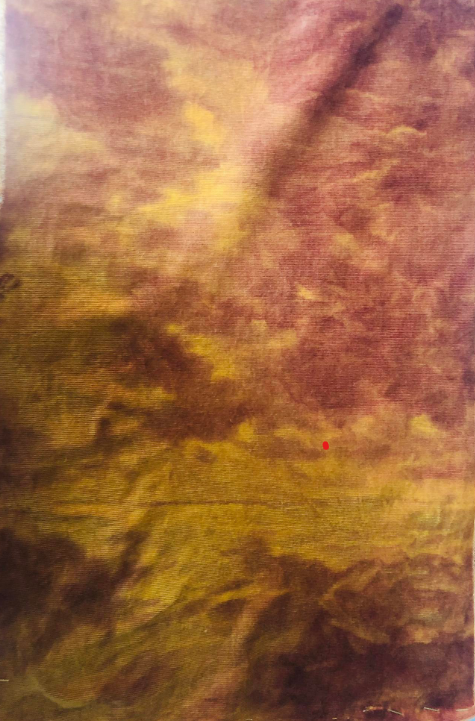

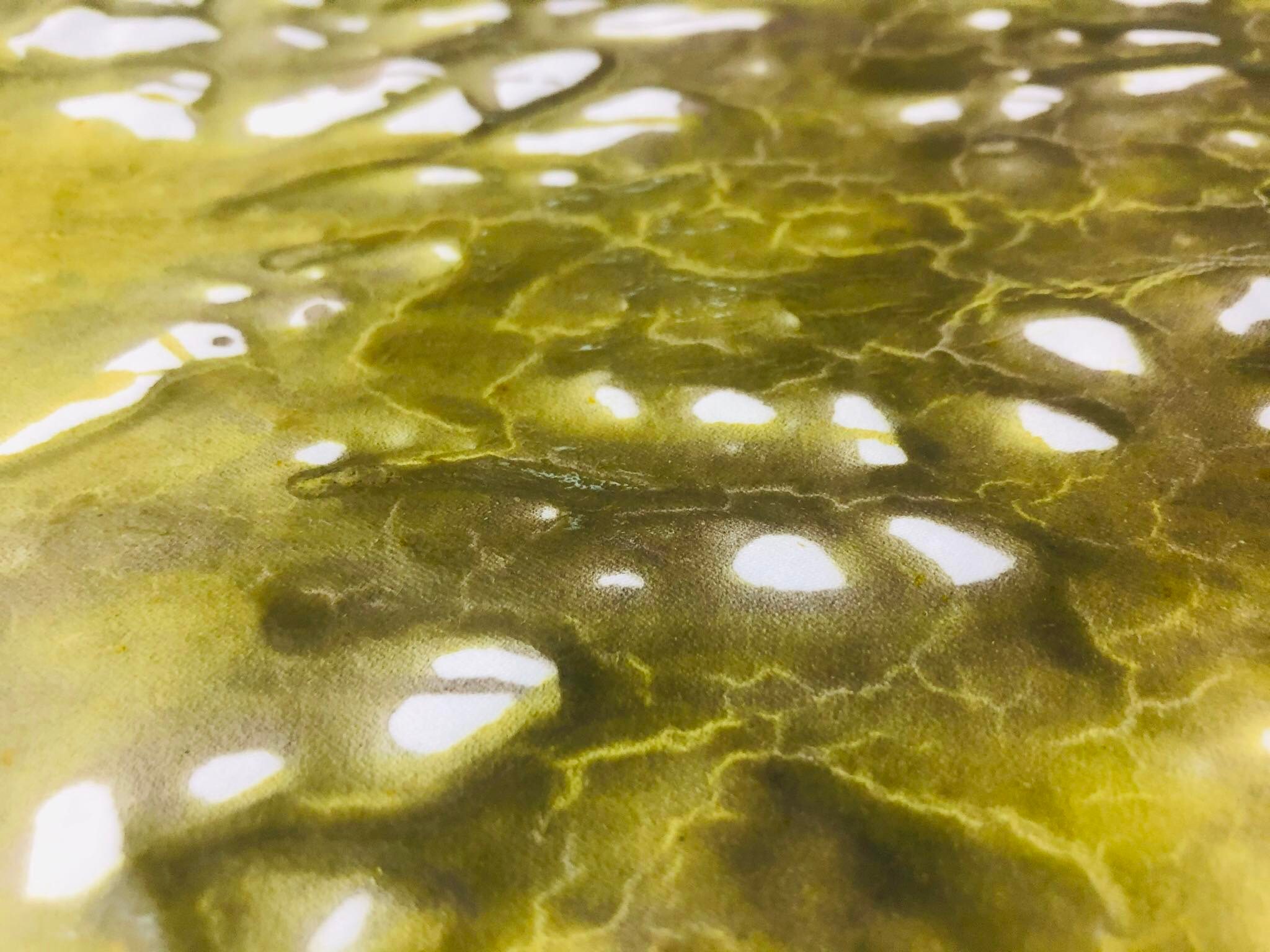

Les figures ci-dessous illustrent le résultat de cette méthode :

Figure 2/ Réinterprétation industrielle de l’effet Tie and Dye4

Il nous semble cependant que les motifs créés, en ne restant plus attachés à leur origine artisanale, s’estompent au profit d’une grammaire visuelle à part entière. Autrement dit, les formes produites acquièrent progressivement une autonomie qui les éloigne de l’enracinement culturel pour conduire à des compositions abstraites et appréciées principalement pour leurs qualités esthétiques et industrielles.

La réinterprétation industrielle nous renvoie à l’intervention de l’abstraction de plusieurs manières essentiellement : le détachement des dimensions culturelles et la création de nouveaux motifs visuels.

1.1. Détachement des dimensions culturelles :

Comment nous avons vu plus haut, le Tie and dye est une technique de teinture par résistance aux origines multiples qui émerge dans plein de traditions autour du globe. On le retrouve par exemple en Afrique avec le bogolan malien, en Asie via le shibori japonais ou le bandhani indien — et même dans certaines pratiques d’Amérique précolombienne, ce qui montre bien son héritage riche et inattendu. Historiquement, cette méthode n'était pas qu'une manière de rendre les choses jolies : elle portait avec elle des messages symboliques, sociaux et spirituels qui en disaient long sur les communautés qui l'utilisaient. Prenant l’exemple du shibori japonais, il incarne une philosophie esthétique, une vision du monde et une pratique sociale profondément ancrée dans la culture nippone. En effet, cette forme de tie and dye est souvent associée au concept bouddhiste du wabi-sabi, qui célèbre la beauté dans l’asymétrie, l’irrégularité et la patine du temps. Les plis et les déformations volontaires de l’étoffe reflètent une acceptation de l’impermanence, un principe central dans la pensée zen. Dans ce contexte, Yoshiko Iwamoto Wada affirme que les irrégularités et asymétries délibérées des motifs shibori ne sont pas des défauts, mais des manifestations du principe bouddhiste du wabi-sabi et que cette philosophie, ancrée dans le bouddhisme zen, élève le shibori au-delà du simple artisanat pour en faire une pratique méditative qui reflète les imperfections du monde naturel5. Cette symbolisation religieuse se manifeste essentiellement dans les kimonos utilisés lors des cérémonies religieuses (dans des offrandes dans des temples).

Mise à part ces connotations religieuses, cette technique incarne aussi un véritable marqueur social. Au fait, Les motifs et leur complexité indiquaient les distinctions sociales : les aristocrates et les samouraïs arboraient ainsi des shibori fins comme le kanoko (inspiré de la peau de faon), considérés comme plus prestigieux, tandis que les classes populaires s’en tenaient à des motifs plus sommaires réalisés sur la base du bleu indigo.

Le processus de L’industrialisation a complètement modifié cette pratique, la transformant du travail artisanal dans ses contextes culturels locaux particuliers au produit manufacturé standardisé, daté et décoratif. La logique de production de masse décontextualise des textiles sortis de leurs coutumes, de leur histoire culturelle et de leurs symboles identitaires pour en faire des produits totalement interchangeables, des produits les tirant de cette profondeur culturelle. Le travail de l’artisan local qui teigne minutieusement ses étoffes, par exemple, est remplacé par les procédés mécaniques de teinte provoquant des motifs devenus des tendances fulgurantes dans la fast-fashion.

Ainsi, ce détachement des dimensions culturelles traduit un processus d'abstraction culturelle par lequel la technique s'est progressivement détachée de ses significations originelles. Comme l’affirme Néstor García Canclini, « "L'abstraction culturelle procède d'un double mouvement : d'une part une désarticulation des systèmes symboliques locaux, d'autre part une recontextualisation des éléments culturels dans des logiques transnationales qui en neutralisent la charge politique et historique. Ce mécanisme est au cœur de la marchandisation des différences. »6

Dans ce contexte, l’industrialisation des procédés a fait abstraire les variations artisanales qui donnaient l’étoffe sa singularité culturelle. Cette abstraction transforme, ainsi, un savoir-faire culturellement situé en produit esthétique générique. Ensuite, cette nouvelle conception a vidé les motifs de leur charge symbolique (statuts sociaux, croyances spirituelles) pour ne garder que leur dimension décorative. De ce fait, nous pouvons affirmer que.

1.2. Création de nouveaux motifs visuels

La création de motifs dans le Tie and Dye repose sur une esthétique unique où se mêlent hasard et maîtrise suivant une grammaire visuelle particulière à la frontière entre formes organiques et géométrie abstraite. L’industrialisation de cette technique a engendré une réinterprétation visuelle des motifs dans le sens où ils deviennent transhistoriques et transculturels, ce qui correspond à ce que pourrait appeler une abstraction globalisée. Un paradigme par lequel des motifs, réduits à leurs structures géométriques fondamentales (cercles, spirales, dégradés), deviennent des signes visuels neutres culturellement, animés potentiellement d’une force expressive.

Bourriaud, dans ce cadre, soutient que: « L'abstraction globalisée fonctionne comme un langage visuel délocalisé, où les formes perdent leur ancrage territorial pour devenir des signes flottants dans l'espace culturel mondialisé ».7 Les motifs libérés de leurs contextes traditionnels entrrelaçent influences contemporaines et réminiscences historiques, soutenues par des régimes universels de perception capable de fonder une grammaire visuelle lisible immédiatement quel que soit le contexte culturel. Cette abstraction globalisée fonctionne comme un lexique utilisable à toutes les conceptions dans lequel le cercle concentrique dès lors généralisé par l’industrialisation devient un archétype universel.

L’industrialisation a ainsi permis au Tie and Dye de se faire universel tout en dissociant la technique de ses racines artisanales comme en témoignent ces formes abstraites décontextualisées conservant cependant l’essence expressive et libre d’un esprit originel permettant à l’abstraction d’être un vecteur de l’émotion et de l’identité même globalisées. Déterminer le niveau d'abstraction approprié est un vieux débat au sein de la communauté des concepteurs.

Dans un contexte où la mode et le design textile ne cessent d’évoluer, les techniques traditionnelles sont réinterprétées pour s’inscrire dans une dynamique de renouveau créatif. Le Tie and Dye, auparavant considéré comme un artisanat à vocation locale, est revisité d’une manière contemporaine, qui pourra, par la suite, être intégrer dans des collections modernes, entre esthétiques traditionnelles et innovations industrielle.

Loin d’être figée, cette technique de teinture devient un espace d’expérimentation et un moyen d’expressions artistiques renouvelées, tant appropriée aux tendances contemporaines que fidèle à sa matrice originelle.

2. Conversion d’un colorant végétal en un pigment : une intégration d’abstraction technique

Contrairement à la teinture où les extraits sont des colorants naturels solubles à l’eau, dans cette deuxième expérience, ils sont employés comme des pigments. En effet, ces derniers sont reconnus dans le domaine de l’impression dite pigmentaire.

Le colorant se présente sous la forme d’une pâte visqueuse semblable à celle de l’impression. Après son application, l’étoffe subit ces trois étapes à savoir :

- Séchage pendant 15min à 120°C

- Brossage

- Polymérisation au four pendant 30 min

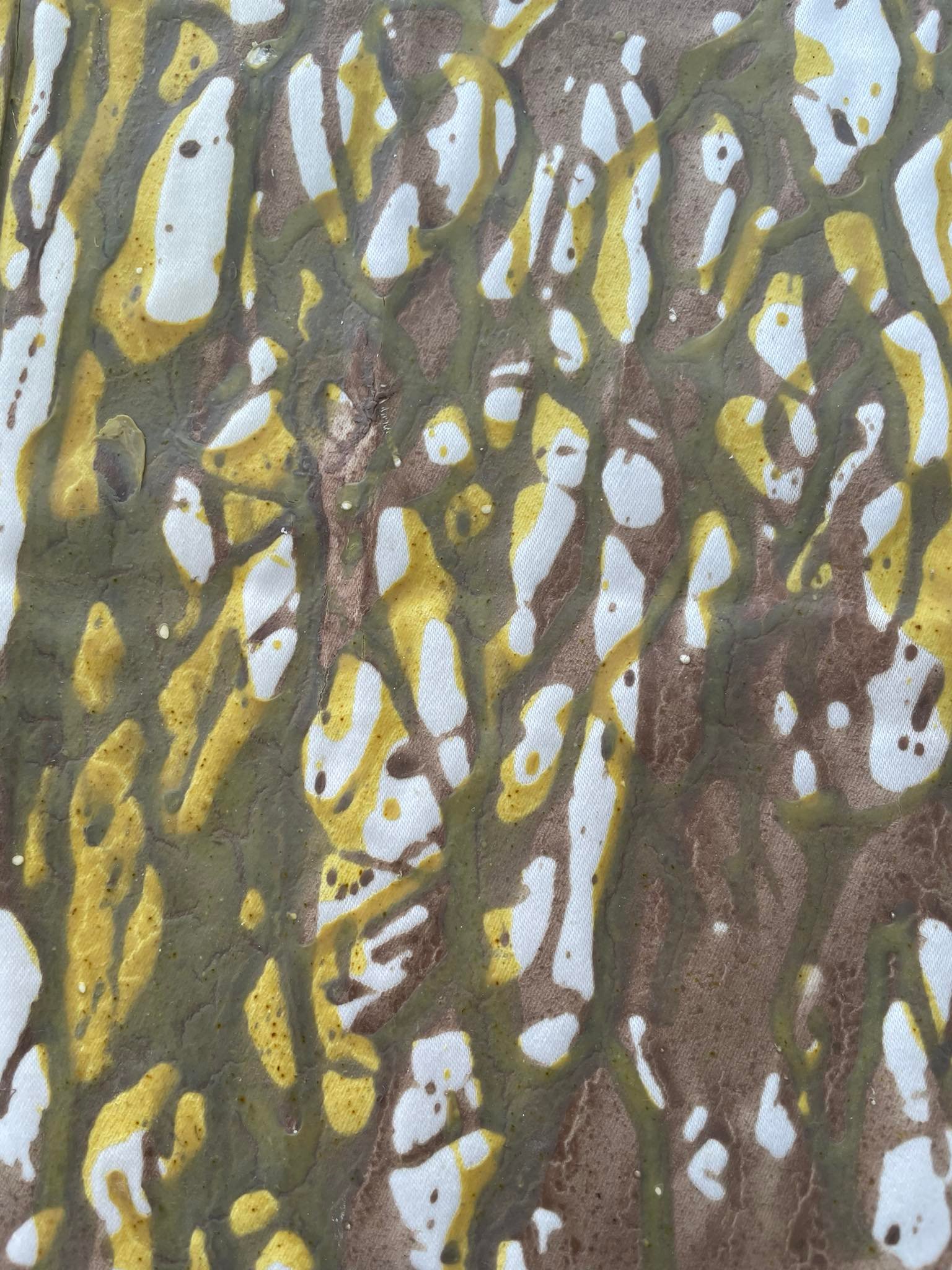

Contrairement au résultat ordinaire d’une fixation d’un pigment sur un support textile, nous avons obtenus une brillance avec certaine solidité semblable à celui de cuir.

Les recherches sont de nature qualitative. En effet, les descriptions de processus de recherche de cette expérience font référence aux opérations qui émergent de la création. Parmi ces opérations citons la technique du « dripping » où nous avons obtenus un support imprimé avec des motifs entremêlés.

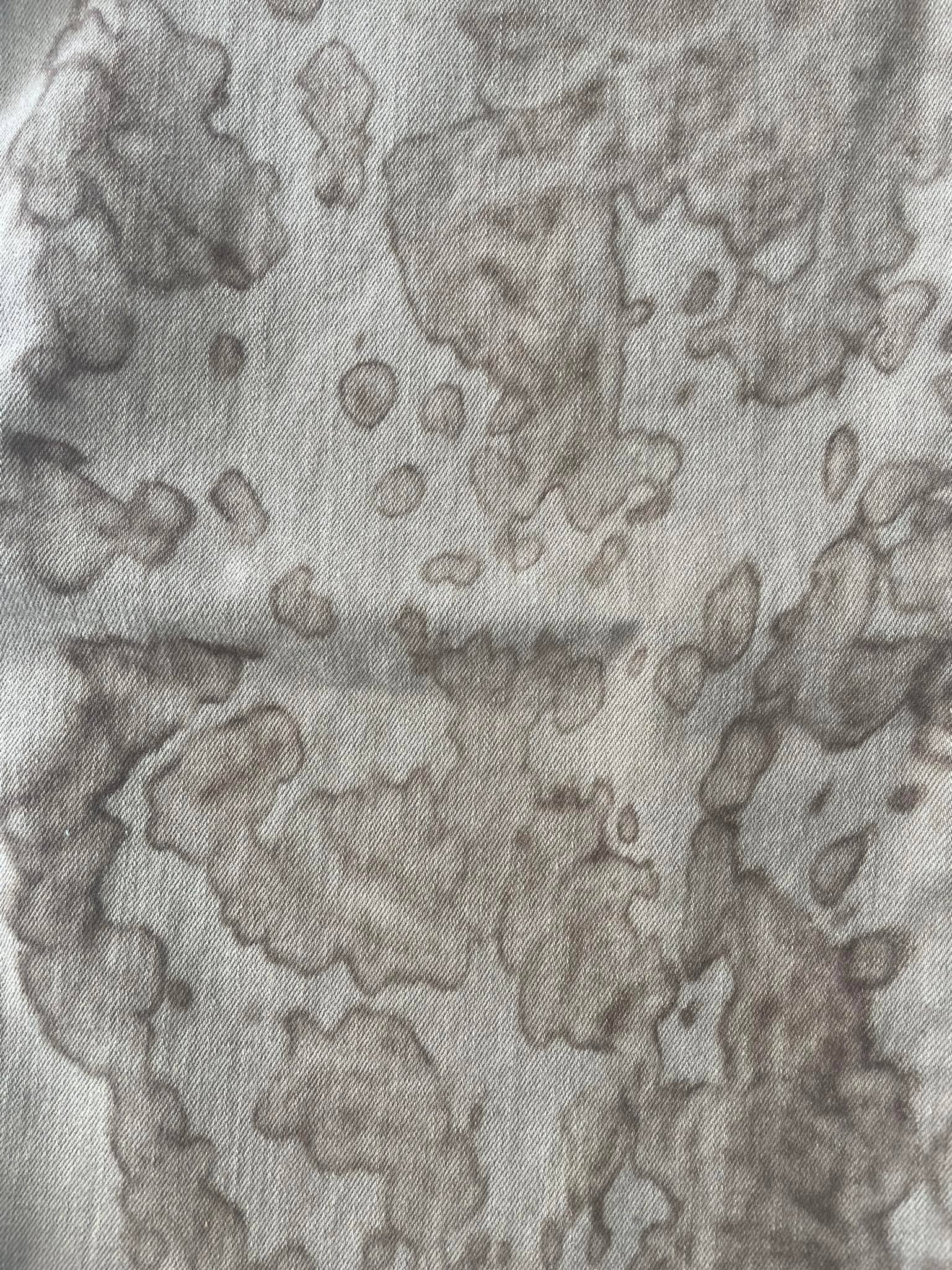

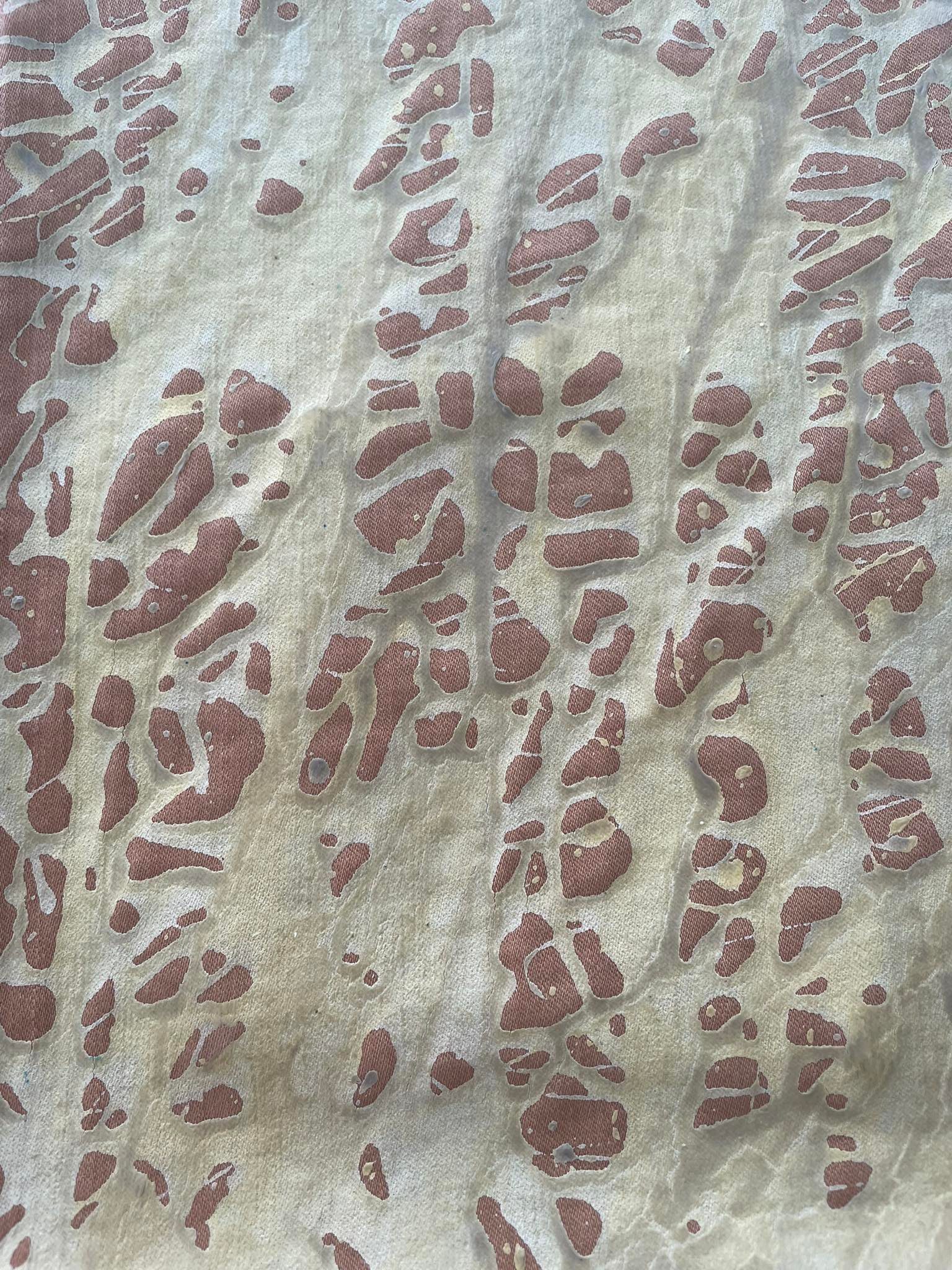

Figure 3 Collection des étoffes en effet cuir écologique8

La métamorphose opérée n’est pas seulement chimique, mais constitue une véritable abstraction technique qui permet de faire surgir de nouvelles potentialités matérielles. Comme le souligne Bernard Stiegler, «La technique procède par abstraction constitutive, c'est-à-dire par désolidarisation des déterminations primordiales de la matière pour ouvrir des possibles inouïs ».9

L'abstraction représente ici une rupture avec les déterminations initiales de la matière. Alors qu'un colorant se caractérise par sa solubilité et son application en milieu liquide par teinture en bain, un pigment nécessite au contraire l'utilisation d'un liant pour adhérer aux fibres textiles en raison de son insolubilité. Il s’agit donc d’une dissociation des propriétés originelles du colorant comme sa solubilité ou sa réactivité chimique directe avec son substrat au profit de nouvelles propriétés telles que la stabilité, l’opacité, la résistance, etc. La transformation d’un colorant organique en pigment par précipitation ou encapsulation altère donc fondamentalement la structure moléculaire du dit colorant, le dissociant de sa fonction de dissolution, pour lui donner de nouvelles fonctions de fixes mécaniques ou chimiques.

Le passage du colorant naturel au pigment ouvre des perspectives inédites. Il permet l’obtention d’effets optiques impossibles à obtenir avec des colorants classiques, comme dans notre cas un effet cuir. La résistance aux agents extérieurs s'en trouve également améliorée, puisque le pigment, une fois fixé par un liant, n'est plus soumis aux mêmes phénomènes de dégradation par la lumière ou les lavages répétés. Cette abstraction technique favorise par ailleurs l'émergence d'innovations textiles majeures. Par ailleurs, la technique ne se contente pas de reproduire, mais invente véritablement de nouveaux schèmes matériels. Dans ce cas précis, l'abstraction permet, ainsi, de transcender les limites inhérentes aux colorants, comme leur fugacité ou leur dépendance au substrat, pour explorer des voies tant créatives qu'industrielles.

Cette perspective philosophique invite à reconsidérer la conversion colorant-pigment sous différents angles. Sur le plan épistémologique, elle correspond à un isolement de la propriété colorante pour sa recombinaison sous une autre forme. D'un point de vue esthétique, elle engendre de nouveaux effets de textures et de reflets qui élargissent considérablement le champ des possibles en matière de design textile. Enfin, sur le plan industriel, la standardisation des pigments synthétiques illustre parfaitement comment l'abstraction technique peut devenir un puissant outil de production de masse.

La pensée de Georges Roque nous rappelle que la technique n'est jamais un processus neutre. Il affirmé à « Ce que la chimie transforme, ce n'est pas seulement une molécule colorante, mais le régime entier de la visibilité ».10 Nous pouvons signaler, ainsi, que transformer un colorant en pigment ne revient pas simplement à modifier une formule chimique, mais bien à réinventer complètement notre rapport à la matière et à la perception. Cette abstraction se situe, par ailleurs, au cœur de l'innovation textile, où chaque nouvelle intervention technique donne naissance à de nouveaux langages visuels et tactiles.

À première vue, Ces directives sont le résultat des expériences purement techniques et sont communiquées par des ingénieurs textiles. Néanmoins le rôle du designer dans le développement de la recherche des effets spéciaux prend de l’ampleur. Au fait, des lignes directrices ont été établies. À chacune des étapes, des outils ont été utilisés pour le développement de cet effet obtenu, ce qui, avec le cadre théorique, l'état de l'art et l'observation ont permis de proposer d’autres modèles de gestion de l'intégration de colorants végétaux comme un colorant pigmentaire.

Nous remarquons, ainsi, que cette abstraction technique se métamorphose en un langage visuel. Cette transition révèle une dualité entre la maîtrise du geste et l'émergence d'une poétique particulière écologique, où la technique n'est plus une fin en soi, mais un moyen au service d'une expressivité renouvelée.

Conclusion

La conception et le développement dans le domaine textile constituent aujourd’hui une ressource stratégique pour les entreprises cherchant à renforcer leur position sur un marché de plus en plus compétitif et exigeant. L’innovation, moteur essentiel de cette dynamique, ne se limite pas à des innovations techniques, mais s’appuie également sur une double abstraction (culturelle et technique) pour transformer la matière en expérience significative.

D’une part, l’abstraction culturelle permet de transcender les référents traditionnels pour créer des récits esthétiques nouveaux. Notre expérience avec les colorants naturels et la réinterprétation industrielle du Tie and Dye illustre cette démarche : en détournant des techniques ancestrales, nous avons généré la réinterprétation de cette tradition ancestrale tout en conservant une identité visuelle profondément ancrée dans cet artisanat. Cette approche répond à une demande croissante de produits hybrides, où la valeur symbolique (authenticité) s’articule avec la contemporanéité.

D’autre part, l’abstraction technique repose sur une formalisation méthodique des processus créatifs. Les phases structurées traduisent des intuitions en solutions reproductibles, comme en témoigne notre industrialisation d’effets textiles innovants. Cette rigueur, couplée à des considérations environnementales, transforme la conception en un levier de différenciation durable, capable de séduire autant les clients existants que de conquérir de nouveaux marchés.

Les résultats obtenus confirment que l’innovation textile réussie naît de cette synergie entre abstraction et concret :

- Culturellement, en réinterprétant des savoir-faire traditionnelle pour créer des nouvelles émotions ;

- Techniquement, en systématisant la créativité via des protocoles reproductibles et éco-responsables.

Ainsi, loin d’être une simple opération de style, l’abstraction devient un outil stratégique pour les entreprises. En effet, « L'abstraction stratégique permet aux entreprises de s'affranchir des cadres existants pour imaginer des configurations nouvelles, sources d'avantage compétitif »11. Elle permet, ainsi, de répondre aux attentes d’une société en quête de sens, tout en garantissant une compétitivité fondée sur la qualité, la durabilité et l’originalité. Le textile de demain se construira donc à l’intersection de ces deux dimensions : une matière repensée par l’esprit.

Références Bibliographiques

BINET-DEZERT, Catherine. Teintures & impressions végétales: Techniques de teinture, recettes végétales, créations de 10 motifs, Paris,Mango, 2018. [binet-dezert-catherine.-teintures-impressions-végétales-techniques-de-teinture-recettes-végétales-créations-de-10-motifs-parismango-2018.]

Bourriaud, Nicolas. Esthétique relationnelle. Dijon : Les Presses du réel, 2001, p.58.

https://www.passionsante.be/article/loisirs/le-shibori-lart-japonais-de-teindre-les-tissus-28751

LAMARCHE, Nathalie § LAGARD, Dorothée, Teindre au naturel : la teinture végétale : Techniques et modèles à faire soi-même, Paris, Editions Gallimard, 2018.

Néstor García Canclini, Cultures hybrides : Stratégies pour entrer et sortir de la modernité (Presses Universitaires de France, 1996 [1990 pour l'édition originale espagnole], p. 187).

Ollant-Kneebone Florence. La critique en design ; Contribution à une anthologie, Paris, Jacueline Chambon, 2003.

Randall Collins, les traditions sociologiques, In Usage de la tradition, revue : enquête anthropologie histoire sociologie, Edition parenthèses 1996.

ROQUE, Georges. Art et science de la couleur (2ᵉ éd.). Paris : Gallimard, coll. « Bibliothèque illustrée des histoires », 2009

STIEGLER, Bernard. La technique et le temps 1 : La faute d'Épiméthée. Paris : Éditions Galilée, 1994,

TOUPIN, Laurent. Concevoir la conception : Un levier pour renouveler les pratiques professionnelles, France, The Book Edition, 2012.

Yoshiko Iwamoto Wada, Shibori: The Inventive Art of Japanese Shaped Resist Dyeing (Kodansha International, 1983.

Yve-Alain Bois, Vincent Debiais, Manuel Fontán del Junco, Elina Gertsman and Aden Kumler, Narration / abstraction : réflexions croisées entre médiévistes et contemporanéistes, Une discussion entre Yve-Alain Bois, Manuel Fontán del Junco, Elina Gertsman et Aden Kumler, menée par Vincent Debiais, Revue Perspectives : actualité en histoire de l’art, N°2 : Raconter, Editeur Institut national d'histoire de l'art (INHA), France, 2022

-

Yve-Alain Bois, Vincent Debiais, Manuel Fontán del Junco, Elina Gertsman and Aden Kumler, Narration / abstraction : réflexions croisées entre médiévistes et contemporanéistes, Une discussion entre Yve-Alain Bois, Manuel Fontán del Junco, Elina Gertsman et Aden Kumler, menée par Vincent Debiais, Revue Perspectives : actualité en histoire de l’art, N°2 : Raconter, Editeur Institut national d'histoire de l'art (INHA), France, 2022 ↩

-

Randall Collins, les traditions sociologiques, In Usage de la tradition, revue : enquête anthropologie histoire sociologie, Edition parenthèses 1996. p.11. ↩

-

https://www.passionsante.be/article/loisirs/le-shibori-lart-japonais-de-teindre-les-tissus-28751 ↩

-

Photos prises par nos soins ↩

-

"The deliberate irregularities and asymmetries in shibori patterns are not flaws, but manifestations of the Buddhist principle of wabi-sabi – the acceptance of transience and imperfection as inherent to existence. This philosophy, rooted in Zen Buddhism, elevates shibori beyond mere craft into a meditative practice that mirrors the natural world’s imperfections." Yoshiko Iwamoto Wada, Shibori: The Inventive Art of Japanese Shaped Resist Dyeing (Kodansha International, 1983, p. 27). ↩

-

Néstor García Canclini, Cultures hybrides : Stratégies pour entrer et sortir de la modernité (Presses Universitaires de France, 1996 [1990 pour l'édition originale espagnole], p. 187. ↩

-

Bourriaud, Nicolas. Esthétique relationnelle. Dijon : Les Presses du réel, 2001, p.58. ↩

-

Photos prises par nos soins ↩

-

STIEGLER, Bernard. La technique et le temps 1 : La faute d'Épiméthée. Paris : Éditions Galilée, 1994, p. 148. ↩

-

ROQUE, Georges. Art et science de la couleur (2ᵉ éd.). Paris : Gallimard, coll. « Bibliothèque illustrée des histoires », 2009, p. 178. ↩

-

Philippe Lorino, Pragmatisme et étude des organisations, Éditions EMS, 2018, p. 112. ↩