Louis Vitalis Minutti, maître de conférences à l'ENSA Paris La Villette, chercheur au MAP-MAACC (Modélisation et l'Assistance à l'Activité Cognitive de la Conception), a publié récemment, Architecture et sciences du vivant (avec Chayaamor-Heil Natasha, Hermann, 2023) et « Dire ce qui n'est pas encore là. Le statut logique de l'usage dans les énoncés de conception architecturale » (Les Cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère, n°19, 2023).

Résumé

Cet article interroge le potentiel épistémologique des généralisations symboliques en design. L'analyse de l'Immeuble-villas sans formalisme laisse croire aux prétentions de scientificité de Le Corbusier, tandis qu'une lecture avec la théorie C-K révèle un processus hésitant et opportuniste. Cette généralisation permet un regard critique spécifique au design et ouvre des possibilités comparatives entre processus de conception.

Mots clés

Généralisation symbolique, Épistémologie du design, Théorie C-K, Le Corbusier, Processus de conception

Abstract

This article examines the epistemological potential of symbolic generalizations in design. The analysis of the Immeuble-villas without formalism supports Le Corbusier's claims to scientificity, while a reading with CK theory reveals a hesitant and opportunistic process. This symbolic generalization enables a critical perspective specific to design and opens comparative possibilities between design processes.

Keywords

Symbolic generalization, Design epistemology, CK theory, Le Corbusier, Design process

1. Introduction : des généralisations symboliques disponibles dans les sciences de la conception

Cet article examine l'applicabilité de la notion de matrice disciplinaire de Thomas Kuhn. Il s'adresse aux chercheurs en design, architecture et des disciplines de la conception intéressés par l'épistémologie de leurs pratiques et les résultats de la philosophie des sciences. Deux considérations motivent ce raisonnement. D'une part Thomas Kuhn tient les généralisations symboliques par pour des composantes essentielles dans la définition d'une discipline scientifique, en leur absence « il n'y aurait aucun point que les membres du groupe pourraient prendre comme point de départ de leurs puissantes techniques de manipulation logiques et mathématiques pour leurs activités de résolution des énigmes1 ». Cette perspective privilégie l'utilité analytique des théories scientifiques plutôt que leur utilité opérationnelle pour la conception2. Kuhn, qui n'utilise l'expression de « généralisation symbolique » que dans sa postface, désigne par là des éléments formels, sous forme de variables logico-mathématiques (x, λ, α, ∑, ∞...), ou verbale (« Les éléments se combinent dans des rapports de poids constants3 ») et dont le caractère explicite évite les dissensions entre scientifiques. Il donne des exemples tirés de la physique. La symbolisation est comprise comme une formalisation d'un langage qui énonce expressément ses postulats et assure la cohérence des théories. Elle assure la nécessité des conclusions tirées d'un raisonnement en s'extrayant de l'intuition et d'une « zone plus ou moins floue de significations préalables implicites4 ». Il est considéré ici suivant Kuhn, que la formalisation symbolique n'est pas une question de nature, mais de degré : un langage est plus ou moins formalisé. Les équations physiques ou le calcul propositionnel sont des cas de formalisation avancée mais ne sont pas les seuls. Cet article procédera sur un mode extensionnel en exhibant un exemple, celui de la théorie C-K (pour concept-knowledge).

D'autre part, affronter la question des généralisations symboliques permettrait d'inscrire pleinement la recherche en design dans une scientificité générale, sans l'excepter d'un besoin commun aux autres disciplines. Ce texte propose donc de révéler un potentiel de généralisations symboliques déjà présentes dans le design, notamment dans les langages théoriques de certaines théories de la conception : la théorie C-K, le modèle FBS (function-behaviour-structure), l'architecturologie par exemple. Le premier test (T1) de cet article observe ce qu'une généralisation symbolique – rapprochement avec des principes de scientificité généraux – transforme dans la recherche sur la conception et la compréhension qu'elle produit ou entrave.

Pour réaliser ce test la théorie C-K est choisie en tant que généralisation. Cette théorie prétend justement à un statut générique : la théorie a été élaborée pour être indépendante des objets conçus5. Elle vaut autant pour la conception de machines, d'architectures, d'installations artistiques que de traitements médicaux... La théorie C-K historiquement issue de la recherche en ingénierie, s'est peu aventurée dans certains domaines comme l'architecture6. L'architecture ne lui est pas pour autant un domaine a priori fermé. Le test dérivé T2 vérifie la généralité du langage C-K en l'appliquant à un domaine dont il n'est pas familier. Notons que cette théorie a émergé à partir du champ même de la conception et répond au souhait de Nigel Cross d'écarter l'applicationisme de disciplines externes7.

Pour utiliser un symbolisme généralisant comme la théorie C-K, il faut un terrain : un cas de design. L'Immeuble-villas de Le Corbusier présente un double intérêt : d'abord parce Le Corbusier était tenu par Nigel Cross pour un précurseur d'une scientifisation du design. Pour Cross cela tenait au fait que l'architecte prétendait concevoir de manière objective des maisons qu'il comparait à des machines et qu'il revendiquait l'exactitude8. Il affirmait d'ailleurs en 1924 : « l'heure de la science a sonné9 ». Une question se pose : si la démarche de Le Corbusier est scientifique, n'y a-t-il pas déjà une généralisation symbolique dans son processus ? Ensuite, parce que ce projet passe pour être une architecture particulièrement singulière. Une autre question se pose : comment la singularité peut-elle s'acclimater d'une généralisation ? Le troisième test dérivé T3, qui s'articule aux deux premiers interroge l'apport d'une généralisation symbolique par rapport au discours spécifique des concepteurs.

2. Présentation de la théorie C-K

La théorie C-K, fondée dans les années 2000 à l'École des Mines de Paris par Armand Hatchuel et Benoît Weil s'est développée par une production scientifique internationale et le soutien de partenaires industriels. Elle s'inscrit dans le courant des sciences de la conception dont Herbert Simon fut un des fondateurs10. Après l'échec des Design Methods qui, dans les années 1970 ont buté sur leur volonté de prescrire une manière scientifique de concevoir, les sciences de la conception se sont développées théoriquement en cherchant à décrire la conception. De nombreux modèles ont été élaborés dont la théorie C-K ayant un langage formalisé. Voici ses principaux principes.

La théorie C-K tire son nom de l'interaction entre concepts (C) et connaissances (K pour knowledge). Elle pose que la conception n'est pas uniquement faite de choix parmi des solutions déjà connues (que l'on pourrait lister dans K). Tout ou partie de la solution est parfois à inventer, elle ne préexiste pas11, et relève dans ce cas de l'inconnu. Il est alors question d'une rationalité expansible (expandable rationality) : l'espace des solutions de conception peut être infiniment étendu. La conception dépend des connaissances que l'on a, mais implique aussi la production d'inconnu à partir du connu12. Deux espaces structurent la théorie :

• Dans l'espace des connaissances (K) les propositions ont un statut logique : elles prennent un sens précis au sein d'un contexte. Il est possible de décider si une proposition est vraie ou fausse. L'énoncé « un logement collectif de six étages » en est un exemple dès lors que les concepteurs considèrent l'existence de cette entité acquise. Ce sont aussi les énoncés suivants « un café où aller travailler dans le quartier », « un artiste à exposer dans une galerie », « un concours auquel répondre pour placer une idée », etc.

• Dans l'espace des concepts (C) les propositions n'ont pas de statut logique, sont indécidables et relèvent donc d'une inconnue. Il s'agit de concepts non au sens scientifique, mais de l'emploi qu'en font parfois les architectes et designers. Le concept correspond à un oxymore, une répartie poétique dont la réalité n'est pas évidente, ayant quelque chose de chimérique. Il n'y a pas de choix dans l'espace C, autrement cela signifierait que l'on pourrait choisir un objet avant de l'avoir conçu. Attribuer un statut logique à une proposition dépend des connaissances du concepteur13. Un concept est par exemple de l'énoncé « un logement collectif auto-organisé » dès lors que les concepteurs considèrent ne pas d'emblée savoir comment est cet édifice. Il n'est pas impossible de le construire, mais un travail de conception est d'abord nécessaire. Ce sont aussi les énoncés d'une « salle de séjour oblongue », d'un « bateau qui vole », ou de la « tour sans fin » de Jean Nouvel, du moins avant qu'elle soit dessinée.

Des concepteurs peuvent délibérément reformuler un énoncé reçu dans le brief d'un client en un concept plus ouvert. Le statut connu/inconnu d'un énoncé est relatif. Il peut varier d'un individu à un autre. Ainsi les exemples donnés ici ne sont pas absolus. On parle de K-relativité.

Quatre opérations peuvent alors être définies pour modéliser un raisonnement de conception (Fig. 1).

Fig. 1 : Les quatre types principaux d'opérations de la théorie C-K.

• L'opération de disjonction (K->C) : la formulation d'un concept. La proposition formulée, dont les termes appartiennent à (K), n'a pas de statut logique. Cette opération peut marquer le début d'un raisonnement de conception : l'ouverture du sens déclenche un processus.

• L'opération de conjonction (C->K) : un concept trouve un statut logique, il est jugé connu. Le concept s'intègre à l'espace (K), se transforme en connaissance et perd son statut d'indécidabilité. Elle marque la fin d'un raisonnement de conception.

• L'opération (K->K), correspond à une expansion des connaissances, par acquisitions de connaissances déjà disponibles ou par une production de connaissances nouvelles.

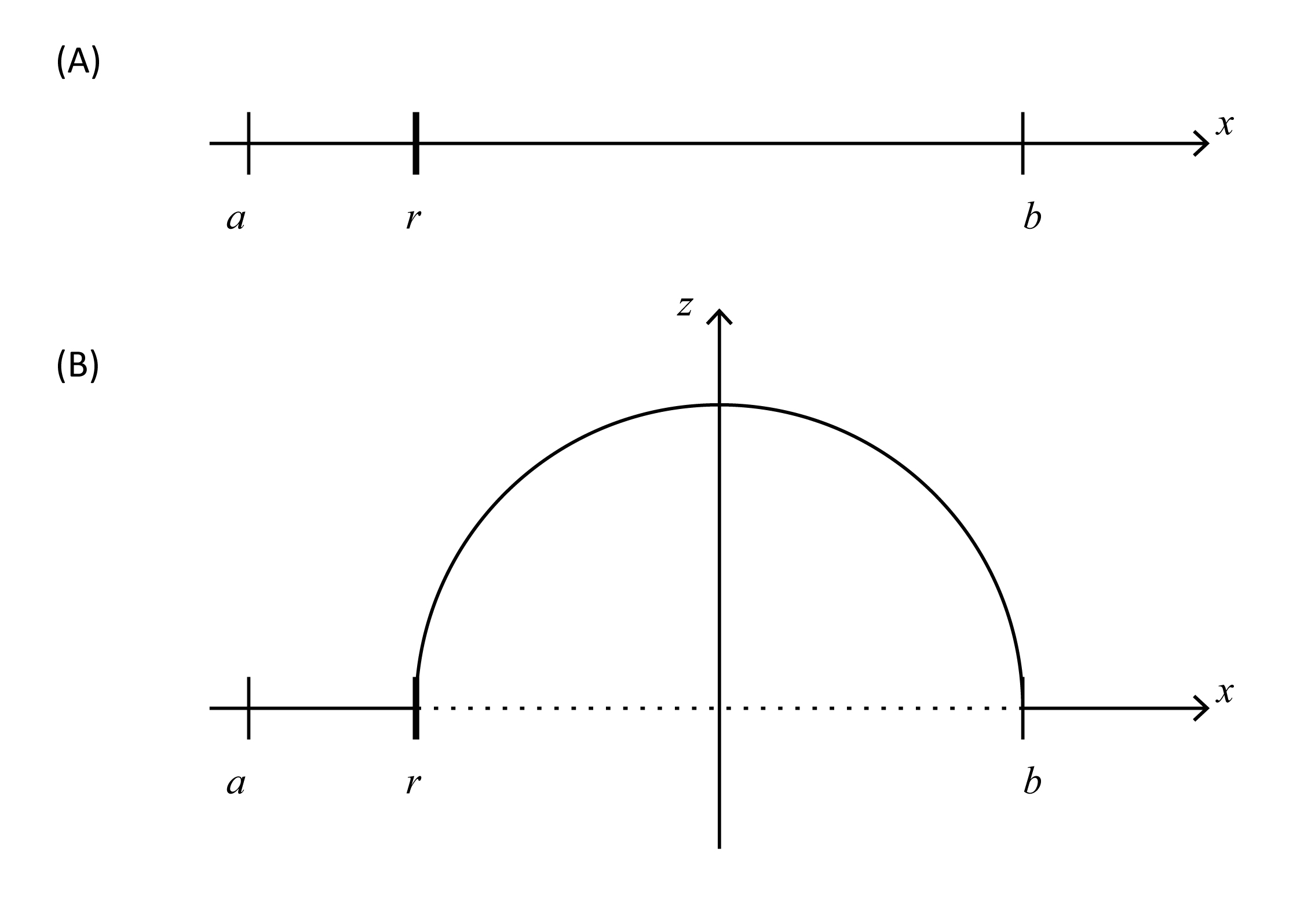

• L'opération de partition (C->C), fonctionne par ajout ou retrait propositionnel. Une partition peut être expansive ou restrictive. Si les attributs ajoutés au concept relèvent de ses propres termes, la partition sera restrictive : un « logement collectif » auquel on ajoute « distribuée par coursive » par exemple. Si les attributs sont originaux, étrangers aux termes du concept, et révisent l'identité de l'objet à concevoir, la partition sera expansive : lorsque le concept de « logement collectif de six étages », se voit adjoindre l'attribut d'auto-organisation, extérieur à l'univers du bâtiment, il est reformulé en concept14. Une partition restrictive restreint le champ d'exploration en précisant le concept initial. Une partition expansive l'ouvre telle une dimension supplémentaire (Figure 215).

Figure 2 : (A) partition restrictive : un segment ab sur l'axe x est recoupé par r en ar et rb ; (B) partition expansive : les points du segment rb sont dotés d'une dimension supplémentaire selon l'axe z transformant le segment en un demi-cercle : il y a à la fois partition du segment ab et expansion des propriétés des points.

Notons que l'opération (C->C') repose sur l'espace (K) pour la sélection d'une connaissance partitionnante (dans le cas des partitions du « logement collectif auto-organisé » : identification des théories de l'auto-organisation ou retour d'expérience des systèmes de gestion numérique tombés en panne). Il y a une série d'opérations : (C1-> C1) sélection du terme du concept à partitionner, (C1-> K1) identification de la connaissance partitionnante, (K1-> C1) application au concept, (C1-> C1.1/C1.2) production de nouveaux concepts partitionnés. Il est parfois possible de présenter le résultat comme une alternative (C1.1/C1.2).

Lorsque la conjonction (C->K) échoue, il est possible de remonter en amont du concept par une opération de départition (C1-> C0) vers une disjonction plus générale (« logement collectif auto-organisé » devient « habitat auto-organisé »), pour relancer le processus.

Ces différentes opérations sont schématisées par la Fig. 3 :

Fig. 3 : Synthèse des différentes opérations de la théorie C-K

Des distinctions entre processus peuvent alors être décrites de manière générale, par exemple entre conception innovante et réglée. L'exploration de l'espace (C) peut être divergente, explorant de multiples alternatives, ou convergente, sondant alternatives et sous-alternatives en profondeur (Figure 4)16. Cette généralisation symbolique donne ainsi forme à des définitions.

Fig. 4 : Conception innovante et conception réglée

L'idée de générativité, considérée par Armand Hatchuel, Benoît Weil Et Pascal Le Masson comme propriété fondamentale de la conception17, a été définie par rapport à la structuration de la connaissance mobilisée. La générativité dépendrait d'une structure fractionnable (splitting knowledge) : qui implique des embranchements non interchangeables. Elle n'est donc ni déterministe (une exploration dont les étapes contraignent les suivantes par protocole ou habitude d'un savoir-faire), ni modulaire (l'exploration mène à des embranchements interchangeables produisant le même résultat, le processus fait face à des alternatives équivalentes)18 (Figure 5).

Fig. 5 : Bases de connaissance modulaire, déterministe et fractionnable

3. L'Immeuble-villas de Le Corbusier

L'Immeuble-villas de Le Corbusier s'offre comme un processus de conception à décrire avec la théorie C-K. Par soucis de simplicité la source des données sur ce projet est prise dans le livre de Soline Nivet19. Pour des raisons d'économie textuelle l'objectif n'est pas de compléter ces données par d'autres sources, l'ouvrage de Nivet étant déjà riche. Toutefois, son analyse ne porte pas strictement sur la conception, mais inclut des thèmes historiques et interroge l'activité publicitaire de Le Corbusier. Aussi nous proposons une reconstitution qui ne suit pas entièrement l'ordre de son livre.

3.1. Phase 1 : antécédents

Cette analyse se décompose en 3 phases, la première retrace la conception de l'Immeuble-villas en revenant sur les antécédents. Notons que l'Immeuble-villas est dit être la synthèse des idées de phalanstères de Fourrier et d'autres antécédents historiques20. Ce type d'antécédents relève cependant d'une démarche historique ; on peut les écarter pour des raisons dont on s'expliquera en conclusion.

3.1.1 La Chartreuse d'Ema – (C1)

De 1907 à 1922 Le Corbusier visite le monastère de Fiesole, dit Chartreuse d'Ema. En 1911 il en fait le relevé. Si c'est une référence qu'il évoquera publiquement en 1930, il mentionne dès 1907 dans une lettre son idée d'un rapprochement avec une cité ouvrière moderne21.

Interprétation C-K : Dans l'espace K s'ouvre un domaine de connaissance relatif au monastère. Une disjonction (K->C) formule le concept (C1) « une cité ouvrière moderne à la manière de la Chartreuse d'Ema ». Cette proposition a un statut de concept car elle ne renvoie pas à quelque chose de connu ; elle appelle un travail de conception. Cette itération reste sans suite. On ne trouve pas à ce stade de retour (C->K) vers l'espace de connaissances qui stabiliserait ce concept ou de développement (C-> C) ou (K->C) qui enrichirait le concept.

3.1.2 La Maison Dom-ino – (C2)

En 1914, Le Corbusier dessine, en réaction à la guerre la Maison Dom-ino, une maison standardisée à ossature en béton fabriquée en série. De 1915 à 1920 Le Corbusier tente de déposer un brevet et de la combiner en plan masse pour des projets. Mais il lui manque le réseau pour passer à la réalisation. Ce projet n'a pas de façade spécifique ; elle est un élément secondaire, importe avant tout l'aménagement et la partition libre du plan.

Interprétation C-K : Deux domaines de connaissances sont introduits (béton et industrialisation) à l'origine d'un concept (K->C) resté implicite. Il est possible d'inférer le concept (C2) d'une « maison standardisée en béton » qui relevait initialement d'une inconnue pour Le Corbusier. Toutefois les questions qu'il posait ne sont pas connues. Ainsi Dom-ino n'est pas un concept au sens de la théorie C-K : la Maison Dom-ino ne pose pas d'inconnue, elle est le résultat d'une logique combinatoire. La volonté de Le Corbusier de déposer un brevet montre que le processus est achevé, la découverte faite, le dispositif connu. Il ouvre à des combinatoires de plans et de façades déduites du plan. Ce ne sont que des applications qui pourraient être réalisées par d'autres acteurs, architectes ou constructeurs.

3.1.3 La Maison Citrohan – (C3)

En 1920 Le Corbusier dessine les premières esquisses de la Maison Citrohan. Elle inverse le principe Domi-ino : la Maison Citrohan accorde une importance aux façades qui définissent l'espace domestique, avec un squelette noyé dans les parois. Le nom « Citrohan », en référence à « Citroën », renvoie à la voiture. La maison, au-delà des éléments standardisés qu'elle est supposée utiliser, se caractérise par une façade lisse, sans corniche, des pilotis et une enveloppe qui se veut pure.

Interprétation C-K : Le champ de connaissance relatif à l'industrie est étendu (K->K) à la production automobile plus particulièrement. Cela, ainsi que l'évocation d'un constructeur automobile particulier ouvre à un concept (K-> C) : « maison comme une voiture » et d'où est issu le nom (C3) de Maison Citrohan. On peut penser que ce passage aux connaissances automobiles ouvre au thème de la carrosserie induisant une réflexion sur la façade et sa pureté, d'où la spécification du concept (C->C) lui retirant les attributs de corniches et autres décorations et ajoutant l'attribut de flotter au-dessus du sol. Le thème de l'aérodynamisme évoqué dans un article paru ultérieurement22 est compris comme une motivation déjà présente de la partition « lisse » du concept.

3.1.4 La machine à habiter – (C4)

Au printemps 1921, Le Corbusier exprime l'idée d'une machine à habiter qui repose sur le besoin de construire en série. Cette idée répond à la loi Loucheur et Bonnevay de 1920 proposant un programme de reconstruction post-guerre et est publiée entre mai et juin 1921en trois parties faisant référence aux paquebots, avions et autos. Néanmoins aucun parti n'est pris quant à la forme de cette nouvelle architecture23.

Interprétation C-K : la « machine à habiter » est un concept (C4) produit par la départition du concept de Maison Citrohan. On remonte en généralité de la « voiture » à la « machine » qui inclut les avions et les paquebots ; la « maison » est généralisée à sa fonction, servant « à habiter ». Cela ouvre à des manières d'habiter différentes, moins traditionnelles que ce qu'évoque la maison, des modes de vie liées à des besoins contemporains et à l'essor de la société de consommation qui est ainsi un domaine de connaissance introduit dans l'espace K motivant cette extension.

3.1.5 Les Maisons en séries – (C5)

Fin 1921, Le Corbusier publie des variantes de maisons Citrohan dans son article « Maisons en séries » (L'Esprit nouveau n° 13). Il évoque à cette occasion la maison comme un outil, le taylorisme et l'industrialisation, mais reste vague sur les moyens et la technologie. Le Corbusier se place en opposition morphologique à l'épaisseur de la maison traditionnelle. Il établit une analogie avec la voiture en tant que produit de consommation et l'habitant comme consommateur d'habitat, prompt au coup de tête et intéressé par la valeur pratique24. Les murs de ces maisons en série sont minces comme de la tôle25. L'article est illustré par des projets antérieurs : maisons Dom-ino (1914), Monol (1919) et Citrohan (1921 et premières esquisses en 1920)26. L'économie que permet cet édifice est liée à sa forme : une boîte27.

Interprétation C-K : La « maison en série » est concept (C5) formulé à partir de l'intégration des concepts (C3) et (C4). Il tire parti des connaissances auxquelles sont liés ses concepts : l'industrialisation (construction légère, méthodes), et les modes de vie qui entrent alors en synergie avec cette industrie : les pratiques de consommations. Ce concept est chargé d'ambition, mais reste sans suite ici, sa polysémie le rendra utile dans la 2e phase. Dans l'espace des connaissances ces projets de papier antérieurs sont mis en relation selon une base modulaire : soit l'espace de la maison est déduit de sa structure (Dom-ino), ou de son enveloppe (Citrohan)28. Cette organisation semble ne pas permettre d'avancée conséquente.

3.1.6 Le Groupe de l'habitation franco-américaine – (C6)

Un tournant survient début 1922, lorsque Le Corbusier voit la publicité du Groupe de l'habitation franco-américaine (ci-après GHFA), qui étudie un projet à Maison Alfort. L'ambition affichée du groupe est la synthèse entre goût français et confort américain. Plusieurs services sont vantés : services collectifs intégrés (cuisines collectives, garage, buanderie, salle des fêtes, comptoir d'achats, personnel de nettoyage et grooms, téléphone29), gestion par un conseil d'administration de copropriétaires... conduisant à un abaissement des frais des habitants. La construction doit suivre des principes de standardisation : ossature en béton armée, production en série, coût de construction réduit. Les immeubles sont dits organisés autour de vastes « cours-jardins », surmontés chacun par une « terrasse jardin30 ». Le Corbusier qui adhère aux principes de ce projet prend rendez-vous avec le GHFA dans une lettre du 27 février 1922.

Interprétation C-K : Le Corbusier rencontre un acteur avec qui il partage un espace de connaissance important et qui est aussi un client potentiel. Il n'est pas étonnant qu'il se reconnaisse dans ce projet et ait eu tendance à se l'approprier. Mais le GHFA a également, dans ses savoirs (K), son expérience des projets immobiliers. Ainsi, on peut remarquer que dans ce qui devient de la co-conception, le GHFA ajoute plusieurs attributs au concept : la notion de « villas », des services intégrés, des jardins faisant système avec l'habitat. Le GHFA formule aussi des concepts comme ceux de « cours-jardins » ou de « terrasse jardin », et sélectionne des partitions culturelles particulières, à savoir un habitat ayant le gout français sans le confort français, le confort américain sans le goût américain. Cela marque une ouverture dans l'exploration du projet.

3.1.7 Le projet d'Auteuil – (C6A/C6B)

En avril 1922, Le Corbusier réalise des esquisses pour une parcelle à Auteuil qui sont envoyées au GHFA. Il s'agit d'esquisses en plan masse, peu abouties. Elles montrent d'une part une forme en peigne et une variante avec peigne et villas isolés côté redents. On ne sait pas si c'est du logement collectif ou de l'individuel, n'ayant pas d'indication sur les partitions intérieures ou les circulations verticales31.

Interprétation C-K : Les essais à Auteuil résultent de l'ajout dans l'espace (K) d'une parcelle particulière, avec sa forme, ses dimensions, son contexte. Cette connaissance induit des partitions morphologiques du concept, soit l'attribut du peigne intégrant le jardin dans le plan. Mais cette forme se scinde en deux variantes : peigne uniquement (C6A), ou dissociation du projet en deux entités : peigne d'un côté et villas isolées de l'autre induites par le concept de « villas » formulé par le GHFA (C6A+C6B).

.jpg)

Fig. 6 : modélisation CK de la 1ère phase de conception « antécédents » de l'Immeuble-villas

3.2. Phase 2 : l'Immeuble-villas

3.2.1 La Ville contemporaine de 3 millions d'habitants – (C7, C8)

Cette seconde partie se concentre sur l'émergence du projet proprement dit. À l'été 1922 Le Corbusier travaille à la Ville contemporaine de 3 millions d'habitants pour le Salon d'automne : le temps presse. Au centre de cette ville se trouvent des tours cruciformes entourées d'ilots rectangulaires : des immeubles à redents qui vont devenir les Immeubles-villas. Pour détailler sa ville à l'échelle architecturale, Le Corbusier, par soucis d'efficacité et manque de temps, reprend ses projets antérieurs dont les maisons Dom-ino, Citrohan et l'immeuble à Auteuil32.

Mais il fait alors face au problème de la cohérence des projets entre eux. Pour y répondre il crée des liens : Citrohan devient une déclinaison de Dom-ino (ossature fabriquée en série à partir d'éléments standards) et les immeubles des îlots sont une superposition de cellules types Citrohan. Dans une annotation, Le Corbusier nomme alors cela le « système franco-américain Immeuble-villas ». Il pose ainsi le principe d'un immeuble constitué de villas à tous les étages ; stratégie d'efficacité pour trouver de la cohérence33.

Interprétation C-K : la formulation du concept (C7) de Ville contemporaine de 3 millions d'habitants renvoi aux préoccupations pour la grande échelle en lien avec les réflexions antérieures sur la standardisation et la production en masse. Cela reste toutefois implicite. La donnée introduite dans l'espace de connaissance du court délai de préparation de l'exposition va être dominante dans ce moment de conception. Ainsi Le Corbusier mobilise explicitement ses projets antérieurs en tant que connaissances. Les immeubles à redents sont ainsi tributaires de l'immeuble d'Auteuil.

La cohérence est donc un problème dans l'espace (K). Les projets censés devenir un seul et même projet entrainent la réorganisation de la connaissance hors de la modularité : si l'unité Citrohan est une déclinaison du système Dom-ino, et l'ensemble Immeuble-villas une addition de l'unité Citrohan, partir de l'un ou de l'autre revient plus au même. Dom-ino devient un système structurel générique ; les essais de plans masse associés sont délaissés, car les niveaux d'organisation s'emboitent. L'échelle urbaine impose une organisation de l'échelle de l'édifice qui impose une organisation à l'échelle de la cellule. La cohérence du projet s'éprouve dans la rétroaction de cet emboîtement : la définition de la cellule fait bouger l'édifice qui fait bouger le plan masse. Néanmoins Le Corbusier ne va pas jusqu'au bout de ces rétroactions dans l'espace (K) car il reste des incohérences. Par exemple, l'Immeuble-villas diffère des immeubles du plan de la Ville Contemporaine : il est plus petit, ne présente pas d'appartements sur les façades latérales, ses loggias sont tournées vers la rue et non vers la cour. Cette base de connaissance n'est pas non plus déterministe, il peut y avoir d'autres déclinaisons de Dom-ino, entrainant d'autres modes d'additionner Citrohan. Les étapes précédentes ne contraignent donc pas les suivantes.

Cette réorganisation porte sur des connaissances partielles, elle repose sur les plans antérieurs et sur l'idée d'organisation des services du GHFA. La mise en ordre de ces connaissances dans un projet commun les fait apparaître partielles et relance donc le processus de conception qui va redéfinir la cellule et l'immeuble. La cellule et l'immeuble servent de preuves d'opportunité, ce sont des pistes ayants un intérêt – d'où leur statut de connaissance permettant de formuler le concept (C8) « l'Immeuble-Villas ». Il apparaît comme une refomulation des concepts d'immeuble en peigne (C6A) et de villas isolés (C6B) qui intègre les deux partitions auparavant exclusives. Ce nouveau concept va rétroactivement demander une ré-élaboration de la cellule et de l'immeuble ; c'est une partition expansive du concept d'immeuble. Partition car ce n'est pas n'importe quel immeuble. Mais expansive car l'attribut villa dote le sous-ensemble des immeubles sélectionnés d'une dimension supplémentaire qui ne réduit pas l'ensemble mais le ré-ouvre.

Ce nouveau concept a une dimension rhétorique patente dans son nom paradoxal, comme l'a noté Soline Nivet34. On peut l'analyser comme un mécanisme de conception. Typique de Le Corbusier, il est aussi typique d'un concept qui ouvre à un inconnu qui reste à concevoir. Ici ce ne sont pas seulement deux connaissances : l'immeuble et la villa qui sont associées dans un concept, mais c'est une villa particulière, celle de la Maison Citrohan, combinée dans un assemblage architectural qui la démultiplie à l'échelle d'un immeuble.

Il y a alors une reprise du concept (C5) de maison en série dont le terme « série » est départitionné de son rapport à la construction pour être transposé comme geste d'assemblage du plan aidant à la répétition des villas. La série ne porte plus sur la production constructive (que Le Corbusier ne contrôle pas à cette époque), mais sur leur positionnement dans l'espace – juxtaposées en série – et donc, la production du plan qui obéit à des contraintes d'efficacité pour présenter le projet à temps au salon. La partition « juxtaposée en série » est expansive en ce qu'elle dote l'idée de série d'une nouvelle dimension qui va la rendre applicable à plusieurs niveaux du projet.

3.2.2 L'imbrication et la cellule de l'Immeuble-villas – (C9)

Pour la préparation du salon d'automne, Le Corbusier a esquissé une imbrication verticale en L à la manière de ce qui sera plus tard la Cité radieuse, mais a finalement préféré une juxtaposition simple35. L'argumentaire de Le Corbusier au sujet de villas avec jardin suspendus est repris à la publicité du Groupe de l'habitation franco-américaine36. On ne sait pas exactement ce qui est exposé au Salon d'automne en 1922. On postule que c'est ce qui est ensuite publié dans Vers une architecture en 192337 sur lequel se base la suite de l'analyse notamment au niveau de la cellule : Soline Nivet remarque dans la définition de la cellule, que la Maison Citrohan est dupliquée en symétrie pour devenir l'unité de base : la « villa » de l'Immeuble-villas38. La juxtaposition en série du plan induit une réflexion sur la Citrohan qui devient une cellule dans un agencement sériel. Le plan dupliqué présente alors un double séjour qui n'a pas de raison d'être et l'un d'eux devient une loggia.

Interprétation C-K : Dans l'espace de connaissance la notion de cellule indiquant l'unité d'un tout organique, fait signe vers des connaissances antérieures comme la chartreuse d'Ema et ces cellules de moines (K->K). Fort de cette connaissance, mais aussi de celle des terrasses-jardins du GHFA le second séjour inutile de Citrohan est transformé en loggia (K->C) ou « jardin suspendu » (C9). La disposition du plan en équerre de la Chartreuse d'Ema est ainsi reprise39. L'expression « terrasse-jardin » figure dans les plans de Le Corbusier40. Ces connaissances font aussi émerger le concept d'une loggia-jardin comme « pièce extérieure » : issue d'une pièce, elle porte la trace de son ancien statut dans la Maison Citrohan et en tire ses qualités dont la double hauteur.

L'observation des plans montre qu'au-delà du déplacement de la frontière intérieure/extérieur autour de la loggia, celle-ci est aussi modifiée par l'adjonction d'une trémie la séparant de la chambre de bonne. La loggia permet alors d'éclairer 2 chambres41. De plus la terrasse extérieure de l'ancienne Maison Citrohan est déportée à l'arrière et devient la coursive distribuant les cellules.

Interprétation C-K : la duplication et le passage de villa isolée à d'immeuble (C->C) dont les appartements se jouxtent renvoient à un autre espace de connaissance propre au logement collectif qui va susciter plusieurs partitions du concept (C->K). Cet espace de connaissance s'étend au besoin de ventiler et au besoin de compenser l'éclairement qui ne peut plus être pris sur les façades latérales devenues mitoyennes entre les villas. Une question se pose : le statut de pièce extérieure est-il un point de départ de la conception ou une conséquence. Sans doute un peu des deux, car le vide de la trémie au centre du plan (entre la loggia et la chambre de bonne) n'est pas une conséquence nécessaire de la symétrisation de la Maison Citrohan, mais un ajout qui renforce la partition « suspendue » et « extérieure » sur un mode restrictif. Cette trémie crée des relations visuelles entre villas contredisant leur autonomie, mais permet de ventiler et d'éclairer. La disposition de la coursive à l'arrière permettant la distribution des cellules est impliquée encore une fois par la connaissance de la Chartreuse d'Ema avec sa distribution en cloître.

Les autres transformations observables dans les plans sont la trame de 3x2,57 et 3x5,30 qui est légèrement rétrécie à 3x2 et 3x5 m. La cellule (hors coursive) s'inscrit alors dans un carré de 12x12m. Le Corbusier a également ajouté un escalier de service dans une cellule sur deux, à la place de ce qui était le boudoir dans la Maison Citrohan.

Interprétation C-K : la réduction de la trame suggère la mobilisation de connaissances géométriques et de croyances dans la valeur des proportions carrées. L'escalier de service est sans doute issu de la mobilisation des connaissances relatives à l'échelle collective de l'immeuble concernant les accès du personnel pour permettre les services hôteliers (K->C).

3.1.3 Le plan d'ensemble de l'Immeuble-villas

Le plan d'ensemble de l'Immeuble-villas suit le mode d'assemblage des cellules pour constituer l'immeuble à proprement parler. L'immeuble est dessiné selon une première symétrie comme un U dont les branches sont identiques. Puis le U est à nouveau dupliqué en miroir42 formant deux longues barrettes symétriques autour d'une cour et reliées sur le petit côté par les cages d'escaliers et ascenseurs. Après ces transformations, l'immeuble fait finalement 150 x 55 m. Il organise 120 unités d'appartement selon une symétrie centrale avec deux barrettes et 12 appartements duplex par étage. Chacune répartit les espaces de réception en bas et les chambres et pièces de bains à l'étage selon une profondeur de 15 m. Les appartements au centre substituent leur bout de coursives inutile par des chambres et des annexes supplémentaires43.

Interprétation C-K : le concept de juxtaposition en série, issue de (C5) et de son développement stratégique en duplication symétrique est transposé de la cellule à l'immeuble. À nouveau, la connaissance du court délai est à l'œuvre, imposant un besoin d'efficacité. Et la connaissance des contraintes d'un logement permet de repérer des situations particulières comme les cellules au centre de la grande façade intérieure, ne nécessitant pas une coursive complète, ou de définir des situations particulières comme la petite façade du U alors attribuée aux distributions verticales, plutôt que de chercher un dessin spécifique pour le retournement sur l'angle.

.jpg)

Fig. 7 : Modélisation CK de la 2de phase de conception de l'Immeuble-villas

3.3 Phase 3 : développements

Dans ce moment de conception, des déclinaisons de l'Immeuble-villas sont développées par Le Corbusier au fil de plusieurs collaborations. Huit versions de l'Immeuble-villas sont tentées, certaines construites, certaines s'éloignent considérablement de la version initiale du salon d'automne au point d'en perdre les caractères essentiels.

3.3.1 Version société immobilière – (C10)

En 1923, l'Immeuble-villas est envisagé comme société immobilière de laquelle les habitants seraient actionnaires. Le Corbusier se positionne alors comme technicien libre, ce qui a quelque chose de paradoxal. Il n'a ni contraintes, ni client auquel se mettre au service44.

Interprétation C-K : dans le moment de conception qui s'ouvre ici, un domaine de connaissance nouveau est mobilisé, celui du passage à la réalisation et de ses contraintes. Ce champ de connaissance va innerver tous les développements qui vont suivre. La question du financement associé à ce domaine appelle vraisemblablement une partition du concept de l'Immeuble-villas, qui le précise en société immobilière (C10). Ce concept n'a apparemment pas de suite, sans doute parce qu'il met Le Corbusier dans une position qui ne lui permet pas de mobiliser les connaissances liées à un site, un client ou une entreprise de construction.

3.3.2 Version de la Société Technique et Industrielle d'Entreprise – v2

En 1925, Le Corbusier s'associe avec la Société Technique et Industrielle d'Entreprise (STIE). La convention établit que Le Corbusier cède son modèle à la STIE en échange de l'entretien du Pavillon de l'Esprit nouveau, projet qu'il amorce en parallèle. L'Immeuble-villas n'est plus un projet global, mais isole deux appartements, le type A et B, des variations de la cellule du salon d'automne. Le Corbusier vend donc un principe dont il veut avoir la propriété intellectuelle. Le plan est légèrement différent : 3 niveaux sont superposés sur la partie des chambres/cuisines, la chambre de bonne a disparu et la salle à manger est déportée vers l'arrière, le séjour est ainsi plus grand. La convention sera rompue après 1 an45.

Interprétation C-K : la déconvenue de la société immobilière est sans doute ce qui motive l'appel un autre champ de connaissance (K->K) ici incarné par les savoirs de la STIE. Le Corbusier départitionne ainsi le concept de l'Immeuble-villas du salon d'automne pour en extraire un principe de cellule et de combinaison en laissant de côté un ensemble de spécificités. Il faut envisager que les modifications qui suivent sont le fruit de connaissances partitionnantes issues de la collaboration avec la STIE. Mais les données manquent pour affiner l'interprétation.

3.3.3 Version du livre Urbanisme – v3

En 1925, dans son livre Urbanisme Le Corbusier publie un lotissement fermé à alvéoles qui est cette fois une démultiplication de l'Immeuble-villas, avec 78 villas par étage au lieu des 24 initiales. Les loggias sont tournées vers le cœur d'ilot, les coursives vers la rue. Les circulations verticales sont externalisées, placées dans la rue et desservent deux immeubles de part et d'autre de la voie46. Le Corbusier imagine aussi le fonctionnement de l'immeuble avec des domestiques qui font les trois-huit, et les habitants menant une vie légère et nocturne47.

Interprétation C-K : cette version de l'Immeuble-villas est le fruit d'un désir de systématisme et de grande échelle, qui permettrait à Le Corbusier de prouver l'efficacité de ses idées étendues à la ville. Ce désir motive un développement conceptuel. Le champ de connaissance de l'urbanisme dans lequel il inscrit le projet (K->K) permet des partitions liées à l'échelle urbaine (K-> C) : les besoins quantitatifs de logements, un champ d'action au-delà de la parcelle permettant au bâti de s'étendre au-delà des voies. Ces transformations renvoient également à la ville de 3 millions d'habitants dont l'organisation des connaissances sous-jacente est re-parcourue : Citrohan est démultiplié, l'immeuble-villa est recombiné. Et la loggia est finalement retournée vers la cour comme dans le plan masse de la ville de 3 millions d'habitants. Les connaissances sur les modes de vie réapparaissent (consommation, nightlife) et permettent une dernière partition du concept.

3.3.4 Version Pavillon de L'Esprit nouveau – v4

À l'été 1925, Le Corbusier construit le Pavillon de L'Esprit nouveau pour l'exposition internationale des arts décoratifs. C'est un appartement témoin de l'Immeuble-villas, flanqué d'une rotonde en double hauteur : la salle des dioramas permettant l'exposition de planches du Plan Voisin. L'Immeuble-villas est alors adapté : le toit de la loggia est évidé par une découpe circulaire laissant passer un arbre existant. L'ossature est en béton armé avec remplissage en solomite (paille comprimée). Le dessin des casiers est adapté aux savoir-faire des artisans ainsi que les fauteuils qui devaient être standards, mais sont réalisés sur mesure pour passer dans les portes48.

Interprétation C-K : le concept d'Immeuble-villas connait un nouveau développement à partir du concept d'exposition qui déclenche une première partition entre un appartement témoin et une salle pour exposer des représentations à échelle réduite. La première branche de cette alternative est le développement de l'Immeuble-villas qui procède au moyen des connaissances relatives au site et son arbre à conserver, aux savoir-faire des artisans (remplissage solomite, fabrication des casiers) ainsi que les rapports dimensionnels entre éléments.

3.3.5 Version de L'almanach d'architecture moderne – v5

En 1926, Le Corbusier publie dans L'almanach d'architecture moderne diverses facettes de ses projets, dont une déclinaison qui présente la cellule de l'Immeuble-villas isolée, sorte de pavillon de banlieue ayant un coût devisé à 209 000 francs. Les parois latérales, autrefois mitoyennes entre cellules s'ouvrent alors timidement au niveau de la loggia et de la salle à manger49.

Interprétation C-K : cela peut s'analyser comme un nouveau regard permis par le Pavillon de l'Esprit nouveau qui s'envisage non comme appartement d'un ensemble plus vaste à venir, mais en tant qu'objet isolé. Il représente alors une départition du concept de l'Immeuble-villas faisant appel à de nouvelles connaissances concernant le site alentour, certes idéalisé. Le recours à des entreprises pour faire chiffrer la construction développe le champ de connaissance (C->K) relatif à la faisabilité et à ses contraintes qui caractérisent cette phase de conception.

3.3.6 Version Immeuble Clarté – v6

Au cours de l'année 1928 Le Corbusier engage une correspondance avec Edmond Wanner, industriel Suisse qui veut réaliser un Immeuble-villas en construction métallique. Le Corbusier commence des études pour y répondre. La coursive devient une distribution centrale50. Ce projet reste sans suite pendant un temps puis connaît un rebond en 1930 avec la réalisation de l'Immeuble Clarté à Genève, issu des études pour Wanner. Dans cette version la distribution ne se fait plus par coursives, mais par palier ce qui épaissit l'édifice. Il n'y pas de Loggia, pas systématiquement de duplex, ni de répétition d'une cellule. On peut ainsi penser avec Soline Nivet qu'il ne reste plus grand-chose de l'Immeuble-villas dans l'Immeuble Clarté51. Le Corbusier évoque les contraintes des règlements urbains et leur caractère « passéiste » imposant à ses ambitions de modernité des concessions52.

Interprétation C-K : les données ne permettent pas de retracer précisément cette déclinaison de l'Immeuble-villas fruit d'un processus de plusieurs années. Il semblerait qu'Edmond Wanner apporte avec lui un champ de connaissances (K) lié à la construction métallique et un ensemble de réquisits qui motive des partitions du concept. Une des partitions reprend une exploration antérieure que Le Corbusier avait engagée dans la version du livre Urbanisme, celle d'un autre mode de distribution. Mais plutôt que d'externaliser les circulations par-delà l'unité parcellaire – limité par la connaissance des règlements locaux – il l'intègre dans des paliers ce qui libère les deux façades. Ce n'est pas sans lien avec la disparition du duplex systématique. Mais retracer le raisonnement qui articule ces deux questions n'est pas évident.

3.3.7 Version Hôtel Loucheur – v7

En 1928 Le Corbusier élabore le projet dit de l'Hôtel Loucheur sur une parcelle de Boulogne. Ce projet, difficile à identifier, se confond avec d'autres et l'on ne sait pas quel est son client. Sans doute est-ce un projet que Le Corbusier a cherché à proposer à des instances politiques ou à des sociétés immobilières. Le nom du projet est attesté par une publication d'un numéro de L'Architecture Vivante de 1930. Il renvoie à la loi de 1928 favorisant l'accès à la propriété. Une demi-douzaine de types d'appartements différents sont déclinés et la façade redessinée. La coursive est placée à l'intérieur de l'immeuble. Le projet ne sera pas réalisé53.

Interprétation C-K : ce développement du projet suit la voie initiée lors des échanges avec Wanner, celle d'une distribution centrale et non par coursive en façade. Le renvoi à la loi Loucheur indique la connaissance d'une incitation réglementaire. Intégrée au concept (K->C), elle fonctionne comme une manière de tirer à soi l'incitation et l'attrait. On peut inférer qu'une considération pour les modes de vies (K), déjà à l'œuvre auparavant, s'étend à la diversité des attentes des habitants et suggère de partitionner le concept pour refléter cette nécessité dans une diversité de cellules.

3.3.8 Version des œuvres complètes – v8

En 1930, dans Les œuvres complètes (volume 1910-1929) l'Immeuble-villas apparait encore de deux manières. D'une part, il est publié sous forme d'un photomontage à l'alignement avec les magasins du Bon Marché de Paris à l'arrière-plan. La façade est redessinée : les bandeaux horizontaux sont dans le prolongement de ceux de la photo existante54. Dans ce même volume, sont publiés les projets dits « Wanner 1928/1929 », mais qui ne correspondent pas au projet dessiné pour Wanner. Il s'agit d'un ultime développement de l'Immeuble-villas. Il montre une multiplication de l'Immeuble-villas pour produire une perspective d'une rue bordée de plusieurs de ces immeubles qui se replient créeant des redans. La loggia subit un renflement qui s'emboîte avec une pièce d'eau de la cellule voisine et qui lui confère un mouvement dynamique vers l'extérieur. Une mezzanine apparait au-dessus de la loggia55.

Interprétation C-K : peu de données informent ces derniers mouvements. Le concept d'un édifice intégré dans un site, sert peut-être à parer à des critiques reçues. Ce concept suscite l'introduction d'un site dans l'espace de connaissance. Le site du Bon Marché, n'est qu'un prétexte. Il permet de préciser le concept dans son écriture de façade et ses hauteurs pour créer des continuités. Les effets urbains recherchés peuvent être interprétés également comme une réponse à une critique de monotonie qui suggère un concept inverse : un Immeuble-villas non monotone. Il peut être aussi issu de la connaissance apportée par le processus de dessin lui-même qui suggère de plier l'immeuble pour créer des effets perspectifs plus riches et suggère des conceptuel associés. À ce sujet les vues produites pour le livre urbanisme ont pu apparaitre rétrospectivement comme particulièrement monotones et susciter un dépassement.

.jpg)

Fig. 8 : Modélisation CK de la 3e phase de conception « développements » de l'Immeuble-villas

Fig. 9 : Différents états du projet de l'Immeuble-villas (dessins L. Vitalis)

En conclusion de cette partie d'analyse empirique il faut noter que dans toute cette reconstitution il manque des données sur certaines opérations de conception. Le cadre la théorie C-K permet d'interpréter les données récoltées, et parfois de préciser les points qui restent inconnus faute de données en inférant des opérations qui constituent la meilleure explication dans les circonstances de cette modélisation.

4. Conclusions : apports et limites de la généralisation symbolique

4.1 T2&T3 : généralité de la théorie C-K et scientificité de Le Corbusier

L'application du langage C-K au cas du processus de conception de l'Immeuble-villas de Le Corbusier montre que la théorie C-K permet de modéliser, avec son formalisme, un cas architectural bien que ce ne soit pas son objet d'étude habituel. Cela témoigne d'une capacité de généralisation, répond positivement au test T2 et rend possible une réflexion plus large sur les généralisations symboliques.

La scientificité que Nigel Cross percevait dans le travail de Le Corbusier est remise en cause par la formalisation des faits de conception : Le Corbusier ne suit pas une méthode préalablement élaborée, il hésite et transforme ses projets au gré d'opportunités et de contingences matérielles, de recherche de client (GHFA, société immobilière, STIE...), d'un besoin de construire quitte à perdre les qualités du projet (Immeuble Clarté), d'un manque de temps (salon d'automne). Certaines de ces tentatives n'aboutissent pas sans qu'il en tire de conclusions (site d'Auteuil, v2 STIE...), certaines présentent des incohérences (orientation des loggias dans le plan de la Ville Contemporaine) et la paternité de certaines idées est dissimulée (rôle du GHFA). L'intuition émise lors de la visite de la Chartreuse d'Ema mettra 15 années à s'épanouir. Cela par une association par ressemblance formelle et non une exploitation méthodique. Il n'y a pas de généralisation symbolique chez Le Corbusier et la scientificité qu'il revendique n'est pas attestée par son processus de conception. Il s'agit ici de l'éclairage apporté par le test T3 portant sur l'apport que les chercheurs peuvent faire d'une généralisation symbolique.

Cet apport permet une distinction importante. Sans cette généralisation symbolique de la théorie CK, comme Nigel Cross, on peut être piégé par les discours de Le Corbusier sur sa pratique et ses revendications de rationalité et de scientificité. Les connaissances que mobilisent les concepteurs, les savoirs (K), peuvent être scientifiques ou technologiques (l'industrialisation et des techniques de préfabrication et de béton), et se mélangent aussi à des savoirs ordinaires (visite de site, connaissance de loi, d'édifice), voire à des croyances (valeur des proportions géométriques)... tous ces savoirs participent d'une culture. Le projet qui mêle ces savoirs ne produit pas de connaissances scientifiques, mais des propositions singulières de transformation d'une réalité en vue d'une amélioration. En revanche les connaissances que permettent de produire la théorie C-K, s'avancent dans une direction scientifique en décrivant une réalité (la conception) sans chercher à la transformer, et cela dans un formalisme généralisable qui permet la comparaison. Comparer des processus de projet dans un langage commun procède de ce que Kuhn appelle la « puissance d'une science » et qui « semble généralement augmenté avec le nombre de généralisations symboliques dont disposent les spécialistes56 ».

4.2 T1 : pertinence des généralisations symboliques pour la recherche en design

Cette démonstration éclaire le test T1 portant sur ce que la généralisation symbolique transforme dans la pratique de recherche. Un tel formalisme général permet une forme de compréhension de la conception qui passe par un discours spécifique qui se différencie par exemple d'un discours historique. Dans le travail précédent, nous avons pu sélectionner les informations sur le processus de conception et mettre de côté, par exemple l'assertion selon laquelle l'Immeuble-villas serait issu des idées de phalanstères de Fourrier57. Il est clair maintenant qu'une filiation du type de [phalanstère -> Immeuble-villas] informe peu les actes de conception. La relation est trop vague pour s'inscrire dans l'ordre de la conception. Elle se base sur un air de famille, non sur une opération de reprise précisément décrite de tout ou partie d'un édifice particulier. L'Immeuble-villas pourrait tout aussi bien être redevable de la ville Victoria de J.S. Buckingham de 1849 ou des maisons Hosten de Claude Nicolas Ledoux de 1847. Si ce genre de relation peut avoir un intérêt pour une histoire de l'architecture, de ses édifices et de leurs types, elle ne s'inscrit pas tout à fait dans les enjeux du design. En l'absence d'information sur l'intentionnalité de reprendre un aspect du phalanstère de Fourrier, la relation est lâche. Le Corbusier a pu aussi bien être influencé par la qualité de son déjeuner ce jour-là ou d'un concert entendu plusieurs années auparavant... c'est possible, mais le champ des possibles est bien vaste. Il faut tenter de s'appuyer sur l'avéré. Deux modalités s'offrent alors au chercheur. Soit la relation est attestée par les discours ou traces des concepteurs. Et un certain scepticisme reste de mise. Soit elle est attestée par un acte patent dans l'objet architectural ; repérage plus délicat parce que reposant sur l'interprétation. Un tel constat doit s'associer à une critique visant à s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un simple air de famille : pour cela il faut notamment que cet air ne soit pas partagé par de nombreux items. Dans les deux cas, disposer d'un formalisme général aide à l'interprétation et à un regard critique sur les données. Il permet de ne pas postuler une causalité directe et univoque, mais de retracer comment le processus s'élabore par des actes parcellaires, itératifs et parfois décousus.

L'évaluation du test T1 et l'appréhension de la pertinence des généralisations symboliques pour les chercheurs en conception ne saurait se faire sans porter un regard sur les efforts qu'elles supposent58. La description à double niveau (concepteur / interprétation C-K), imposée par ce travail montre que la généralisation symbolique a aussi un coût. Un langage distinct de celui des concepteurs pour étudier la conception, suppose un apprentissage. Cet effort supplémentaire et le passage d'un niveau à l'autre constitue une barrière. Il peut sembler « austère », « systématique » et « peu engageant59 ». Cela explique en partie l'absence de partage de ces langages théoriques à l'échelle de la discipline. Au sein même de la communauté des chercheurs en sciences de la conception plusieurs théories coexistent ; le découpage institutionnel de la conception entre écoles d'ingénieur, d'architecture, de design, faculté d'art et département d'ergonomie cognitive ne facilite pas un langage commun surtout lorsque les politiques des sciences incitent à la compétitivité. Ainsi, nous avons pris l'exemple de la théorie C-K, mais d'autres cas auraient pu servir de généralisations symboliques. Si la théorie C-K connaît l'engouement d'une communauté depuis les années 2000, d'autres travaillent depuis plus longtemps sur des langages localement partagés. L'architecturologie développe par exemple ses travaux depuis les années 1970, ce qui est une longévité notable. Certes l'architecturologie est attachée à l'architecture ce qui ne couvre qu'une partie du champ du design, tandis que la théorie C-K revendique une approche générale. L'objet conçu semble impliquer un changement dans les manières de formaliser la conception. Pourtant des chercheurs ont montré comment le formalisme de l'architecturologie pouvait être compris comme un système d'axiomes qui pouvait s'étendre à d'autres objets tels que le paysage60. Les résultats obtenus ici avec la théorie C-K s'accordent avec ces travaux : les langages formalisés permettent de dépasser des distinctions intuitives entre domaines (architecture, paysage, design industriel...) pour voir la généralité du design qui les traverse. Pourtant, tant que les langages formels ne seront pas largement parlés et discutés au sein d'une communauté de recherche, il ne saurait y avoir de crise au sens de Kuhn ; il s'agit simplement d'une période pré-paradigmatique.

Bibliographie

BLANCHÉ Robert, L'axiomatique, Paris, PUF, 1990.

BRUN Juliette, LE MASSON Pascal et WEIL Benoit, « Designing with sketches: the generative effects of knowledge preordering », Design Science, n°13, vol. 2, 2016, https://doi.org/10.1017/dsj.2016.13.

CROSS Nigel, « Designerly Ways of Knowing: Design Discipline versus Design Science », Design Issues, n°3, vol. 17, 2001, p. 49‑55.

HATCHUEL Armand, « Towards Design Theory and Expandable Rationality: The Unfinished Program of Herbert Simon », Journal of Management and Governance, n°3‑4, vol. 5, 2002.

HATCHUEL Armand, LE MASSON Pascal, WEIL Benoit, AGOGUÉ Marine, KAZAKÇI Akin et HOOGE Sophie, « Multiple forms of applications and impacts of a design theory – ten years of industrial applications of C-K theory », Impact of Design Research on Industrial Practice – Tools, technology, and Training, Springer, Munich, 2016.

HATCHUEL Armand, WEIL Benoît et LE MASSON Pascal, « Towards an ontology of design: lessons from C-K design theory and Forcing », Research in Engineering Design, 24-2, 2013.

HATCHUEL Armand et WEIL Benoît, « La théorie C-K : Fondements et usages d'une théorie unifiée de la conception », colloque Sciences de la conception, Lyon, INSA, 2002.

KUHN Thomas, La structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, traduit par Laure Meyer, 1972.

LE CORBUSIER, Vers une architecture, Éditions Vincent Fréal & Cie, Paris, 1958.

LE CORBUSIER, Urbanisme, Paris, Arthaud, 1995 [1924].

LE MASSON Pascal, « La théorie C-K : Modéliser la créativité scientifique, technique, artistique », Histoires de sciences et entreprises, n°1, 2017.

LE MASSON Pascal, HATCHUEL Armand et WEIL Benoît, « Design theory at Bauhaus: teaching "splitting" knowledge », Research in Engineering Design, n°2, vol. 27, 2016.

LE MASSON Pascal, WEIL Benoît et HATCHUEL Armand, Les processus d'innovation. Conception innovante et croissance des entreprises, Lavoisier, Paris, coll. « stratégie et management », 2006.

NIVET Soline, Le Corbusier et l'immeuble-villas : Stratégies, dispositifs, figures, Mardaga, Wavre, 2011.

SIMON Herbert, Les sciences de l'artificiel, traduction en français de Jean-Louis LE MOIGNE, Paris, Gallimard, 2004 [1969-1996].

SPERBER Dan et WILSON Deirdre, La Pertinence : communication et cognition, traduction en français de Abel Gerschenfeld et de Dan Sperber, Paris, Éditions de Minuit, 1989.

VITALIS Louis, Modéliser le processus de conception architecturale à l'aune d'une « conception de la réception ». Étude épistémologique, thèse de doctorat, ENSA – La Villette / Laboratoire MAACC, 2019.

VITALIS Louis, LI Franck, APOSTOLOU Malvina et GUÉNA François, « Une analyse non-substantialiste de l'architecture et du paysage », Arts et sciences, n°4, vol. 4, 2020, p. 47‑66, https://doi.org/10.21494/ISTE.OP.2020.0575.

VITALIS Louis et GUÉNA François, « Que peut-on faire des théories ? Essai de classification des modélisations en architecture », Les Cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère, nᵒ 4, 2019, https://doi.org/10.4000/craup.1828.

-

KUHN Thomas, La structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, traduit par Laure Meyer, 1972, p. 216. ↩

-

Sur les types d'utilités projetées sur les théories en architecture voir VITALIS Louis et GUÉNA François, « Que peut-on faire des théories ? Essai de classification des modélisations en architecture », Les Cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère, nᵒ 4, 2019. ↩

-

Ibidem. ↩

-

BLANCHÉ Robert, L'axiomatique, Paris, PUF, 1990, p.55. ↩

-

HATCHUEL Armand, WEIL Benoît et LE MASSON Pascal, « Towards an ontology of design: lessons from C-K design theory and Forcing », Research in Engineering Design, 24-2, 2013, p. 147‑163. ↩

-

Signalons l'étude de Juliette Brun sur les croquis d'architectes, observé dans un bureau d'études techniques, T/E/S/S, BRUN Juliette, Le MASSON Pascal et WEIL Benoit, « Designing with sketches: the generative effects of knowledge preordering », Design Science, n°13, vol. 2, 2016, https://doi.org/10.1017/dsj.2016.13. ↩

-

"We must avoid swamping our design research with different cultures imported either from the sciences or the arts." CROSS Nigel, « Designerly Ways of Knowing: Design Discipline versus Design Science », Design Issues, n°3, vol. 17, 2001, p. 49‑55. ↩

-

Ibidem. ↩

-

LE CORBUSIER, Urbanisme, Paris, Arthaud, 1995 [1924], p. 138. ↩

-

SIMON Herbert, Les sciences de l'artificiel, traduction française de Jean-Louis LE MOIGNE, Paris, Gallimard, 2004 [1969-1996]. ↩

-

HATCHUEL Armand, « Towards Design Theory and Expandable Rationality: The Unfinished Program of Herbert Simon », Journal of Management and Governance, n°3‑4, vol. 5, 2002, p. 260‑273. ↩

-

LE MASSON Pascal, « La théorie C-K : Modéliser la créativité scientifique, technique, artistique », Histoires de sciences et entreprises, n°1, 2017. ↩

-

Cf. HATCHUEL Armand et WEIL Benoît, « La théorie C-K : Fondements et usages d'une théorie unifiée de la conception », colloque Sciences de la conception, op. cit. ↩

-

Ibidem ; LE MASSOn Pascal, WEIL Benoît et HATCHUEL Armand, Les processus d'innovation. Conception innovante et croissance des entreprises, Lavoisier, Paris, coll. « stratégie et management », 2006, p. 281‑286. ↩

-

Schématisation d'après HATCHUEL Armand et WEIL Benoît, « La théorie C-K : Fondements et usages d'une théorie unifiée de la conception », colloque Sciences de la conception, op. cit. ↩

-

HATCHUEL Armand, LE MASSON Pascal, WEIL Benoit, AGOGUÉ Marine, KAZAKÇI Akin et HOOGE Sophie, « Multiple forms of applications and impacts of a design theory – ten years of industrial applications of C-K theory », Impact of Design Research on Industrial Practice – Tools, technology, and Training, Springer, Munich, 2016, p. 189‑209. ↩

-

« Towards an ontology of design: lessons from C-K design theory and Forcing», Research in Engineering Design, op.cit. ↩

-

LE MASSON Pascal, HATCHUEL Armand et WEIL Benoît, « Design theory at Bauhaus: teaching "splitting" knowledge », Research in Engineering Design, n°2, vol. 27, 2016, p. 91‑115. ↩

-

NIVET Soline, Le Corbusier et l'immeuble-villas : Stratégies, dispositifs, figures, Mardaga, Wavre, 2011. ↩

-

Ibidem, p. 8. ↩

-

Ibid., p. 118. ↩

-

Cf. « Des yeux qui ne voient pas... III. Les autos », publié initialement dans L'esprit nouveau n° 10 juillet 1921, puis repris dans LE CORBUSIER, Vers une architecture, Éditions Vincent Fréal & Cie, Paris, 1958, p. 109. ↩

-

NIVET Soline, Le Corbusier et l'immeuble-villas, op. cit., p. 18. ↩

-

Ibidem, p. 60. ↩

-

Ibid., p. 62. ↩

-

Id., p. 22. ↩

-

Id., p. 60. ↩

-

Id. ↩

-

Id., p. 35. ↩

-

Id., p. 24. ↩

-

Id., p. 26. ↩

-

Id., p. 28‑33. ↩

-

Id. ↩

-

Id., p. 129‑130. ↩

-

Id., p. 64‑65. ↩

-

Id., p. 35. ↩

-

Id., p. 38. ↩

-

Id., p. 64‑65. ↩

-

Id., p. 66. ↩

-

Id., p. 41. ↩

-

Id., p. 46. ↩

-

Id., p. 38. ↩

-

Id., p. 40. ↩

-

Id., p. 72. ↩

-

Id., p. 78‑81. ↩

-

Id., p. 98‑101. ↩

-

Id., p. 102. Soline Nivet considérant qu'il s'agit de récit et non d'élaboration du projet restreint la conception architecturale à la partie matérielle décrite par les plans. Il nous semble que ce n'est pas exclusif. Voir Vitalis Louis, Modéliser le processus de conception architecturale à l'aune d'une « conception de la réception ». Étude épistémologique, thèse de doctorat, ENSA – La Villette / Laboratoire MAACC, 2019. ↩

-

NIVET Soline, Le Corbusier et l'immeuble-villas, op. cit., p. 104‑111. ↩

-

Ibidem., p. 112‑115. ↩

-

Ibid., p. 83‑84. ↩

-

Id., p. 151. ↩

-

Voir Fondation Le Corbusier, URL : https://www.fondationlecorbusier.fr/oeuvre-architecture/realisations-immeuble-clarte-geneve-suisse-1930-1932/, consulté le 02/04/2025. ↩

-

NIVET Soline, Le Corbusier et l'immeuble-villas, op. cit., p. 86. ↩

-

Ibidem, p. 125‑126. ↩

-

Ibid., p. 126‑127. ↩

-

KUHN Thomas, La structure des révolutions scientifiques, op. cit., p. 216. ↩

-

NIVET Soline, Le Corbusier et l'immeuble-villas, op. cit., p. 8. ↩

-

Selon la définition de la pertinence comme un rapport effort/effet : SPERBER Dan et WILSON Deirdre, La Pertinence : communication et cognition, traduction en français de Abel Gerschenfeld et. Dan Sperber, Paris, Éditions de Minuit, 1989. ↩

-

J'emprunte ces qualificatifs à l'un des rapports qui m'a été adressé dans le cadre de l'expertise de cet article en vue de sa publication. La différence entre les deux rapports d'évaluation du présent texte montre bien que – selon les points de vue – les généralisations symboliques peuvent soit sembler imposer un coût trop lourd, soit apporter un supplément d'intelligibilité. Je profite de cette note pour remercier les deux experts pour leur travail d'analyse et de relecture. ↩

-

VITALIS Louis, LI Franck, APOSTOLOU Malvina et GUÉNA François, « Une analyse non-substantialiste de l'architecture et du paysage », Arts et sciences, n°4, vol. 4, 2020, p. 47‑66, https://doi.org/10.21494/ISTE.OP.2020.0575. ↩