Diplômée du master 2 « Design, Arts, Médias », Paris 1 Panthéon – Sorbonne, 2020.

Résumé

Cet article met en exergue les grandes orientations d’un mémoire de recherche consacré à la gravure « originale » au XXe siècle, lorsqu’elle marque sa transition d’un art de reproduction à un art d’invention. L’enjeu principal est de se questionner sur la valeur d’une estampe au sein d’une série. Pour l’aborder, il s’agit de remettre en perspective la technique même de cet art, dans la multiplicité de ses productions, et d’envisager le facteur aléatoire d’un processus manuel. Qu’est-ce que l’accident en gravure ? Comment les artistes l’ont-ils utilisé, et pourquoi ? Y a-t-il une méthode pour créer avec l’accident ? À travers toutes ces questions, l’accident sera analysé comme un élément de création, d’invention, de désacralisation de l’art et comme un élément de dépassement des intentions de l’artiste. La forme, la main, l’outil, le conscient, l’inconscient et la surprise seront des critères fondamentaux pour l’élaboration d’une définition possible de l’accident en gravure.

Abstract

This paper highlights the main directions of a master’s dissertation dealing with “original” printmaking in the XXth century, when it becomes an authentic art instead of a copying technique. The principal issue is to question the value of a print within a set. Then, it is necessary to challenge this technique, to take into consideration the diversity of its results and to consider the randomness of a manual process. What is accident in printmaking ? How artists use it and why ? Is there any method to manage it, to design with it ? Using this investigation, accident will be studied as a component of creation, design, deconsecration of art and as a tool to surpass artist’s intents. Shape, hand, tool, conscious, subconscious will be crucial concepts to formulate a possible definition of an accident in printmaking.

Introduction

« Le coup de main du tireur, l’onctuosité de l’encre ou l’allongement du papier, par exemple, la préservent [la feuille] de la désespérante et absolue ressemblance des clones1 ». C’est à partir de cette citation de Gérard-Titus Carmel, peintre, graveur et poète, que débute mes recherches2 sur la notion d’accident dans la pratique de la gravure. Comment une technique basée sur la reproduction et la production en série peut-elle produire des œuvres en apparence similaires et pourtant si différentes, si uniques ? Comment, encore plus que la technique, la matière, les matériaux et la main s’opposent à la copie, voire la refusent ?

Si l’origine de la gravure est étroitement liée à l’invention du papier au IIe siècle avant J.-C. en Asie, elle naît en Europe conjointement à l’imprimerie typographique aux alentours de 14503. En relation avec l’humanisme, elle permet de divulguer dans toute l’Europe les découvertes scientifiques et géographiques. À la Renaissance elle est une véritable technique de diffusion des œuvres d’art, son plus grand maître est alors Albrecht Dürer. Au XVIIe et XVIIIe siècles, la peinture étant toujours réservée à une élite prospère, la gravure se démocratise et permet à l’art de toucher un plus large public. Elle prend encore davantage d’ampleur au XIXe siècle avec l’invention de la lithographie4. Paris en est la principale place européenne, on note alors l’expansion du nombre de galeristes, éditeurs et imprimeurs. Contrairement à la peinture, la lithographie permet de retoucher l’œuvre à l’infini et de la reproduire en de très nombreux exemplaires. Se développe ainsi un art bon marché. Mais la photographie apparaît et la gravure n’a alors plus le monopole de la reproduction. Plus encore, la photographie, plus instantanée et davantage fidèle à l’original, la remplace petit à petit5. À la fin du XIXe siècle on trouve le remède : il faut déplacer la fonction de la gravure, de la gravure de « reproduction », aussi appelée d’ « interprétation », à la gravure originale. L’estampe d’artiste apparaît et, n’ayant plus à reproduire ni à diffuser, la gravure devient un art désintéressé, authentique et singulier.

Cette recherche s’attache alors à l’art de la gravure au XXe siècle. C’est ce passage, d’une technique de reproduction vers un art original à une époque où les artistes revendiquent une désacralisation de l’art, qui est des plus pertinent. Pourtant, si la gravure entame sa mutation vers un art nouveau et singulier, elle n’en délaisse pas moins sa qualité de production en série. La reproductibilité étant finalement l’essence même de cette technique. Mais alors, quel crédit apporte-t-on à ce type d’œuvre, à un dessin original imprimé en plusieurs exemplaires ? Où se trouve l’unicité de l’estampe ? Et, en fin de compte, qu’est-ce qui fait œuvre, le dessin préliminaire, la matrice ou le premier tirage ? La gravure est un art de la révélation et de la surprise, puisque l’artiste crée dans un système de projection dans lequel il ne peut que supposer le résultat. Ce n’est seulement qu’à l’impression, après le travail de dessin et de confection de la matrice, sur laquelle il grave le dit dessin en miroir, que le graveur découvre l’image finale. En outre, comme dans toute opération mettant en perspective la main, l’outil et le matériau, des erreurs s’intègrent, des accidents se produisent. Événement fortuit guettant l’acte de tout travail manuel, l’accident est-il rédhibitoire ? Peut-on l’envisager, l’utiliser ? Doit-on l’écarter ou au contraire, ne serait-ce pas lui qui traduirait l’originalité d’une estampe ?

C’est finalement vers cette entité qu’est l’accident et la façon dont il a été envisagé au XXe siècle en gravure que s’est orienté ce projet d’étude. Il est plus précisément sous-tendu par une interrogation : y a-t-il une stratégie de l’accident en gravure ? Je me questionne alors sur l’existence d’une potentielle méthode visant à intégrer l’accident au sein d’une œuvre et de sa réception. L’accident est-il un ennemi participant à la destruction de l’œuvre ? Ou au contraire participerait-il à la détermination de l’œuvre ? Et s’il était considéré tout simplement comme ce qui est soudain, imprévu, ce qui n’est pas fait consciemment ? Dans ce cas-là il serait ce qui échappe aux intentions de l’artiste, il s’opposerait par là à toute méthode. Ces différentes hypothèses permettent d’envisager la gravure sous un angle nouveau, celui de l’inévitabilité de l’accident. En effet, la gravure a été largement théorisée jusqu’à aujourd’hui dans une orientation purement historique ou technique. En s’appuyant sur ces écrits et en étudiant différents artistes du XXe siècle, il convient ici d’établir un discours entre théorie des techniques et sémiotique afin de saisir la complexité du processus de gravure dans un système où les différentes façons de penser et d’utiliser l’accident ont participé à une remise en cause des traditions de l’art. Tout l’enjeu de cette étude est de comprendre comment la gravure a réussi à perdurer dans l’histoire des arts et des techniques et en quoi l’accident est devenu un enjeu fondamental de l’art moderne et contemporain. Tout d’abord il conviendra de comprendre comment au cours du XXe siècle la gravure a été envisagée tant dans un système extrêmement codifié bannissant l’accident, dans le but de réintéresser le public à cette technique, que dans un système d’émancipation artistique où l’accident est convoqué et recherché. Ensuite, pour aller plus loin, ne pourrait-on pas affirmer que la stratégie légitime ne se trouverait pas dans l’événement accident, mais résiderait dans sa réutilisation, c’est-à-dire dans le choix de le transformer en nouvelles intentions ? C’est ici que se trouvera la thèse défendue dans le mémoire de recherche. Et enfin, il sera intéressant d’identifier les acquis de cette recherche qui ont permis d’élaborer un projet plastique d’expérimentation autour des techniques de gravure.

1. La gravure au XXe siècle : pas assez libre ou trop émancipée ?

1.1 Créer, reproduire, diffuser

La photographie, en vogue depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, n’a eu de cesse d’éclipser la gravure. En effet, elle est une technique bien plus rapide et précise : si la gravure ne peut que prétendre à une interprétation partielle d’une œuvre originale, la photographie, elle, la capte instantanément avec une fidélité toujours plus remarquable. La gravure semblait vouée à disparaître, mais c’était sans compter sur des passionnés, peintres de profession6, qui décidèrent d’utiliser à nouveau ce médium et de l’expérimenter afin de créer une œuvre originale, singulière et bon marché. Libérée de son impératif industriel de production de copies, la gravure engage dès lors sa mutation vers un art authentique répondant aux envies d’une classe moyenne émergente, sensible à l’art de son époque. Alors, au XXe siècle, la gravure prend un tournant décisif. On voit apparaître, dans le giron des artistes, des éditeurs, dont les noms les plus célèbres sont : Fernand Mourlot, Ambroise Vollard, et Aimé Maeght. Non seulement ils vont promouvoir les artistes, les exposer et diffuser leurs œuvres, mais aussi, grâce à eux, la gravure va connaître un développement technique et quantitatif basé sur les notions de tirages en série et de qualité égale pour tous les exemplaires. L’idée est de proposer aux artistes un processus de production mécanique encadré et très précis afin de leur permettre de produire des œuvres originales en plusieurs exemplaires, que les éditeurs se chargeront de mettre sur le marché de l’art. Pour cela, ces derniers vont développer des ateliers d’impression lithographique ; la lithographie étant la technique de gravure la plus libre7, la moins hasardeuse, et permettant l’intégration de la couleur dans l’estampe. Dans ces ateliers, il ne s’agit pas simplement de produire une multitude de copies identiques, mais il convient de réviser les estampes, de corriger les erreurs avant d’obtenir le bon à tirer8 défini par l’artiste. D’ailleurs, bien souvent, le travail de l’imprimeur prime sur le travail de l’artiste. Son rôle est fondamental, puisqu’il assiste l’artiste dans son travail de création et opère les révisions nécessaires9. Bien sûr, l’inévitabilité des accidents durant le processus de gravure et d’impression ne disparaît pas, mais elle est modérée par l’expérience et la technique des maîtres imprimeurs, capables de détecter les anomalies, qu’elles soient une mauvaise répartition de l’encre, une pression trop faible sur la matrice, etc., et de les corriger. Ainsi, dans cette perspective, l’impression lithographique est un médium de révision, de reproduction et de diffusion. La stratégie opérée au sein de ces ateliers est en fin de compte d’éliminer l’accident, perçu comme une véritable erreur, un défaut invalidant l’estampe puisqu’elle perdrait en qualité. L’accident la distinguant du bon à tirer et donc du dessin original de l’artiste, l’épreuve imprimée n’est pas valable, elle ne garantit pas la condition de qualité égale pour tous les tirages.

En philosophie, chez Aristote par exemple, l’accidentel serait l’opposé de l’essentiel. Il est un caractère possible d’un être, ou d’une chose, mais il ne le définit pas, il est non nécessaire10. Fondamentalement un accident est donc un événement indéterminable, il dépasse la logique et échappe au prévisible. Mais, s’il n’est pas ce qui détermine un être ou une chose, pourquoi la nécessité de l’éliminer apparaît-elle? La possibilité de l’accident met en évidence que tout n’est pas déterminé d’avance et que certains événements échappent à notre maîtrise. Or, on voit bien que dans le processus de création très contrôlé mis en place dans les ateliers d’impression lithographique, cette idée d’accident est antinomique. Il est ici l’événement malheureux menant à l’imperfection et donc déplorable. Plus profondément encore, il déjoue notre habileté. Il souligne l’éventualité d’une faille, d’une maîtrise perméable où à tout instant l’adresse, l’art, la connaissance et la technique peuvent nous échapper. Dans un système moderne, mécanisé, sériel, où il est convenable que l’homme contrôle le maximum d’éléments, cela est tout bonnement inconcevable. C’est finalement avec cette idée de qualité exemplaire que la gravure a pu renaître, en s’appliquant à un processus bien réglé et contrôlé. L’artiste crée le dessin, les graveurs préparent la matrice, les imprimeurs éditent les tirages et les éditeurs-galeristes font la promotion des estampes. Ainsi elle répond à la demande d’une classe moyenne émergente désireuse d’acquérir une œuvre originale, bon marché certes, mais d’une qualité inégalable, où le défaut ne peut en aucune façon apparaître.

Pourtant, il est un élément fondamental qui semble être négligé dans ce processus de création : l’implication effective et qualitative de l’artiste. Ce modèle pose la question de la légitimité de l’artiste, et par extension de l’authenticité de l’œuvre. Moins impliqué dans l’acte de mise en œuvre, il est maître de l’idée mais non du faire. Dès lors, il s’éloigne de tout risque d’accident, dans un système ou un tiers a la responsabilité d’établir la réalisation finale, conforme aux attentes de l’artiste. Alors l’idée de création est remise en cause et il est légitime de se demander en quoi consiste la création d’un artiste. Est-ce son idée ou l’exécution de l’œuvre ? Et cette maîtrise, poussée à son paroxysme, ne serait-elle pas en contradiction avec l’inévitabilité de l’accident ? Intéressons-nous alors à la manière dont un artiste peut envisager l’accident au cours de la création de l’œuvre. Le travail de Francis Bacon, bien qu’il soit peintre et non graveur, est des plus convaincant en ce qu’il révèle « une part de maîtrise et une part de surprise11». Il considère l’accident comme une circonstance que l’on ne maîtrise pas, telle une tâche de peinture ou un mouvement incontrôlé du pinceau. Chaque accident est différent, n’est pas reproductible et change « toute implication de l’image12». La création est en fait une interaction entre les intentions de l’artiste et les accidents qui viennent ponctuer la réalisation. L’accident ne peut survenir que de l’action, que parce que l’artiste a pris ses pinceaux et a commencé à apposer les couleurs sur la toile. Bien évidemment, l’accident peut être destructeur, il peut modifier l’œuvre à un tel point qu’elle échappe entièrement à la volonté de l’artiste, à son désir. Mais parfois, ce qui survient inopinément est meilleur que ce qui aurait été contrôlé. Alors, comment juger de la qualité de l’accident ? Pour Francis Bacon, cela ne fait aucun doute, il faut faire appel à l’autocritique : « la seule critique efficace est personnelle : c’est elle qui s’exerce sur son propre travail quand on est en train de peindre13 ». Ainsi on comprend bien que l’implication de l’artiste est essentielle. Il est impossible d’envisager l’établissement d’une critique légitime de son œuvre si elle a été réalisée par un tiers. Plus que cela encore, l’accident, en considérant son pouvoir créateur, traduit le travail de l’artiste, son engagement, ses questionnements et ses tâtonnements. Composer avec l’accident, c’est dépasser ses capacités et son imagination mais aussi accepter de ne pas tout contrôler. L’accident comme catégorie de l’action, c’est aussi ce que le philosophe Marcel Conche avance comme conviction dans son ouvrage L’aléatoire14. Il affirme que l’aléatoire concerne « le résultat des actions humaines15 » mais aussi le processus même de l’action. Dans la réalisation d’une œuvre, il y a d’un côté le projet défini et souhaité et de l’autre les éventualités du monde qu’il n’est pas possible de maîtriser. L’accident survient parce que nous avons pris la décision d’agir, de prendre une plaque de métal et de l’inciser. Mais l’événement qui arrive, que ce soit un défaut sur la matrice, ou la répartition de l’encre sur le papier, nous échappe. Cet événement fait partie des aléas de la vie – aléas de notre corps, du corps de l’outil, aléas d’une rencontre, aléas de notre environnement immédiat – et, face à lui, nous sommes impuissants16. Évidemment, ces événements fortuits, positifs ou négatifs, influencent la création. Il s’agit alors d’intervenir en acceptant de créer sous le joug de l’aléatoire. En outre, selon la thèse de Marcel Conche qui est « celle de la priorité ontologique de l’événement17 », l’événement appartient au domaine du réel. Il est une nouvelle réalité qui s’ajoute à ce qui était. En suivant ce raisonnement, l’accident est une circonstance qui arrive, il est ce qui est réel et ce qui est nouveau dans la réalité de la vie. Alors, il est fondé de penser que l’accident qui survient pendant le processus de création confère à l’œuvre son statut d’original, y compris au sein d’une série puisqu’elle est le résultat d’une manifestation imprévue. En somme, l’œuvre singulière serait légitime par l’intervention effective de l’artiste, entre maîtrise et lâcher prise.

1.2 L’aura de l’accident : preuve d’une originalité ?

Au XXe siècle l’histoire de l’art connaît un grand bouleversement. Les traditions qui régissent l’art sont contestées et dépassées, les artistes s’opposent au culte de l’œuvre en s’affranchissant de l’idée de beauté formelle et en montrant que l’art ne se réduit pas à de simples objets de contemplation. Plus encore que le résultat, c’est le dispositif mis en place pour la réalisation de l’œuvre qui la définit. Dans cette perspective, l’œuvre est remplacée par l’événement.

Le travail de Stanley William Hayter, artiste du mouvement surréaliste, est fondamental pour cette étude puisqu’il est un des rares graveurs du XXe siècle à avoir expérimenté le médium, jusqu’à mettre au point une nouvelle technique, mais aussi à avoir théorisé sa pratique, autant d’un point de vue pédagogique qu’esthétique. Son traité New Ways of Gravure18 est capital « dans la mesure où les textes théoriques écrits par les praticiens de ce médium sont plus rares encore que les textes des historiens de l’art à ce sujet19 ». Son œuvre est ici très pertinente parce qu’il place la notion de geste technique au centre de sa théorie, notion traditionnellement délaissée au profit de l’analyse esthétique. Selon lui, pour comprendre l’image il est nécessaire de se référer au procédé. En somme, pour saisir l’estampe il faut remonter à sa genèse, à la technique utilisée et au geste appliqué, et non plus seulement analyser les surfaces de l’image finale. « La gravure est une incision dans du cuivre. Elle est donc tout d’abord un geste. Et ce geste est peut-être plus archaïque que le tracé d’une encre de Chine20 ». Prenons pour exemple l’œuvre de Pablo Picasso, Songe et mensonge de Franco. Cette œuvre composée de neuf vignettes, illustrant chacune une scène, représente le dictateur Franco sous les traits d’un cavalier monstrueux tuant son propre cheval. Les lignes sont obtenues avec la technique de l’eau-forte21 et les fonds grisés avec la technique de l’aquatinte22. L’eau-forte, médium utilisant l’acide, la fumée et le métal, renvoie bien à l’imaginaire de la guerre. La violence du procédé et des gestes traduit l’horreur des exactions de Franco : on retrouve ainsi la force et la vigueur des traits sur l’estampe. Au contraire, le cheval victime et sacrifié apparaît blanc, innocent, fragile ; c’est finalement une des rares zones qui n’a pas été mordue par l’acide. L’art de la gravure incite donc à revenir au procédé pour saisir toute la tension et la cruauté émanant de l’œuvre de Pablo Picasso. C’est bien cette idée de perception de l’image à travers le processus qui est chère à Stanley W. Hayter. Il rapproche l’acte de graver des fonctions cérébrales et l’imagination. Par-là, il propose une interdépendance entre l’action de l’artiste sur la plaque et l’effet que produit l’image sur l’imaginaire de l’artiste. En somme, on ne peut séparer la technique de l’idée. Si le geste technique prend autant d’importance c’est qu’il permettra, selon lui, d’arriver à une gravure intuitive : la maîtrise étant acquise le graveur peut libérer ses gestes vers plus de spontanéité.

Avec la méthode des viscosités, Stanley W. Hayter souhaite intégrer la spontanéité de la peinture dans le processus de gravure. Cette technique, qu’il invente, consiste à intégrer la couleur dans l’estampe en apposant en une seule fois toutes les couleurs nécessaires sur la matrice. Pour que les couleurs ne se mélangent pas, il joue sur leur viscosité en y ajoutant de l’huile, puis il les applique à l’aide d’un pinceau. Au regard de la technique traditionnelle rigoureuse qui consistait à utiliser une matrice par couleur, cette méthode permet davantage d’improvisation et d’automatisme, valeurs chères au mouvement surréaliste. Si cette nouvelle technique s’émancipe des contraintes étriquées de la gravure conventionnelle en libérant le geste et en proposant des possibilités esthétiques inédites, il me semble qu’on s’éloigne du critère fondamental de la gravure qui est la reproductibilité. Cette manière d’improviser la pose de la couleur ne permet qu’un unique passage sous presse. Le tirage qui en sort est certes unique, néanmoins, la même matrice ne sera jamais capable dans ces conditions de produire une estampe un tant soit peu semblable. Si la gravure est envisagée pour la production d’une œuvre unique, quelle est alors l’utilité même de l’estampe ? Et puis, avec cette improvisation à l’excès, l’œuvre semble échapper à son créateur qui, lui, s’avère en manque de maîtrise. Cette méthode se fonde sur l’imprévu, et dans une perspective toute surréaliste, elle s’affranchit de tout projet et prône le lâcher-prise. Or oublier le projet ne serait-ce pas une preuve de manque d’intentions, de manque de convictions ? L’utilité du lâcher-prise ne serait-il pas de lier maîtrise et accidents ? Finalement, si Stanley W. Hayter semble théoriser sa technique en faveur d’un savant mélange entre maîtrise et aléatoire, ses productions quant à elles traduisent, à mon sens, une supériorité de l’accident sur le travail de l’artiste, cet accident étant définitivement recherché. Sa méthode de création semble utiliser la spontanéité avec une certaine logique. En fait, l’œuvre de l’artiste me paraît toute en ambiguïté, entre la volonté de maîtriser l’aléatoire tout en le laissant prendre finalement le dessus afin de produire une œuvre qui, unique, échappe à l’artiste. Ambiguïté aussi dans les intentions puisqu’elles sont évidemment présentes en amont de l’œuvre mais semblent s’estomper au fur et à mesure de la création de l’œuvre. Si on considère comme accidentel tout ce qui dans le médium ne se plie pas à la planification et ce qui échappe au contrôle, on voit bien que l’accident est une variable qu’il n’est pas possible de maîtriser. En revanche, il est indispensable de l’envisager dans son processus, d’avoir conscience de sa présence, et c’est là qu’est tout le travail de la recherche créatrice. Il faut accepter l’incertitude pour arriver à une œuvre complète et singulière. C’est là l’avis du théoricien de l’art Anton Ehrenzweig. Pour lui, l’artiste mature ne doit pas exiger un contrôle absolu mais garder une certaine souplesse dans ses intentions et dans sa méthode. Si l’œuvre n’atteint pas directement la satisfaction esthétique, elle en est d’autant plus féconde en ce qu’elle développe la puissance créatrice et l’imagination. Alors, si une idée est réellement nouvelle, on ne peut prévoir sa réalisation et donc l’œuvre en résultant sera véritablement originale. Le médium dictant alors de nouvelles intentions, l’œuvre sera plus profonde puisque l’idée de l’artiste sera purifiée des éléments préconçus, souvent dépourvus de sensibilité, et puisqu’elle sera « enrichie de fantasmes inconscients exclus de la conception première23 ».

2. La forme et l’imprésentable.

L’enjeu fondamental de cette étude est de savoir si en gravure, il existerait une méthode de l’accident afin de s’assurer de l’unicité de chaque estampe au sein d’une série. Stratégie de l’élimination de l’accident dans un premier temps puis stratégie de l’accident convoqué, on remarque que la volonté est celle de la maîtrise de l’événement, et du rejet du risque. Pourtant l’accident est un événement soudain, et c’est dans cet instant qu’il s’agit de chercher l’unicité. L’accident voulu et dompté n’est, à mon sens, plus légitime puisqu’il perd son essence même de variable incontrôlable et soudaine. Finalement, maîtriser l’accident, c’est le rationaliser et cette conception ne semble pas valable en ce qu’elle prône une création où l’artiste s’affranchit de tout désagrément et de toute embûche qui ponctuent l’acte même de réalisation, et qui paradoxalement amènent à un travail d’autocritique, de réflexion et d’imagination. En fait, penser le paradoxe de l’accident, et c’est là à mon sens qu’est la réelle légitimité, conviendrait à s’emparer de la conséquence de l’événement pour en faire de nouvelles intentions. La stratégie ne se trouverait pas dans l’accident mais après : elle consiste à faire un choix quant à la valeur de l’accident, à savoir s’il est sensé de l’utiliser, de créer avec, de retravailler l’œuvre ou au contraire s’il est destructeur, s’il est impossible d’en tirer de nouvelles intentions, soit que l’œuvre échappe finalement à l’artiste et n’est donc plus légitime. Pour arriver à cet équilibre entre intentions et non-intentions il convient de revenir à deux critères fondamentaux de l’œuvre d’art : la forme en ce qu’elle est matière mais venant de l’esprit, et l’inexplicable, l’accident étant par essence impénétrable.

Pour l’historien de l’art Henri Focillon, l’œuvre, si elle tend vers l’unicité, appartient à un système de relations diversifiées. Elle est forme mais aussi contenu, elle est matière, espace, temps et esprit. Elle contient en elle toutes les interprétations possibles, mais à force d’interprétations convenues, serviles et intéressées, on en oublie qu’elle est avant tout matière et forme. Si l’intention est évidemment à l’origine de la création, elle n’est pas l’œuvre. C’est seulement à partir du moment où elle est matérialisée qu’elle devient œuvre, et pour cela elle doit se séparer de l’esprit24. En fait, nous serions toujours tentés d’expliquer la forme, de lui chercher une symbolique, l’idée qu’elle puisse être une sorte de mystère nous effraie. Or, la forme se signifie d’elle-même, « elle a un sens, mais qui est tout d’elle25 ». Une incision dans le cuivre, un trait sur la pierre, une tâche d’encre sur le papier sont d’abord mouvement dans l’espace de création, ils s’expriment par eux-mêmes et n’ont de valeur que par leur nature. Mais alors, qu’est-ce que la forme véritablement ? Tout d’abord elle vit par la matière, elle y prend corps grâce aux mains de l’artiste et avec le concours de ses outils. Cette matière permet le passage de l’idée conceptuelle à la formation de l’œuvre. Mais si les intentions donnent une orientation à la matière, cette dernière, par sa nature même d’élément physique indépendant, impose sa propre forme. À l’état brut, elle permet à l’esprit de se projeter, d’imaginer sa forme future. Elle est bien souvent choisie en fonction de son type d’usage, de ses effets, voire de sa signification. Pourtant, durant le processus de réalisation, lorsqu’elle est façonnée, elle peut dicter ses propres intentions. Et c’est bien là que se produisent ce que nous appelons les accidents : ce sont ces moments où la matière nous échappe, où c’est elle qui nous plie à ses désirs et nous dicte la nouvelle forme, souvent différente de celle que nous avions idéalisée. Ainsi, c’est grâce à elle, la matière, que l’œuvre est unique : essayez de réaliser la même forme avec une matière un tant soit peu différente, et le résultat en sera inévitablement transformé, nouveau et mystérieux. Ensuite, la forme est aussi esprit. En effet, avant d’être façonnée, ne vit-elle pas d’abord dans la pensée ? Plus que cela, la forme vit avant de vivre dans l’esprit. C’est l’artiste qui, dans ses intentions, élabore ce qui lui vient de l’extérieur, il en fait sa « matière propre26 », fait émerger l’idée et la modèle. Si on peut penser communément que la forme dans l’esprit serait une incarnation de la mémoire et des souvenirs, cela est insuffisant puisqu’il s’agirait de considérer que l’artiste est passif face à des images intérieures. La forme quitte ce domaine restreint, « sa vie en esprit est une préparation à la vie dans l’espace27 ». En d’autres termes, avant de sortir de la pensée elle est déjà matière : même si elle est encore instable, ce qui la distingue des souvenirs qui sont déjà représentés et clos dans l’esprit, elle est le fondement des intentions, elle est déjà touches, couleurs, courbes et engage l’action. Ainsi, Henri Focillon affirme que la vie des formes et la vie des idées sont toutes deux faites pour l’action. Et selon moi, c’est dans l’action qu’il faut chercher le sens, non dans une certaine interprétation convenue et traditionnelle de l’image. L’intention de l’artiste est forme et affect. La forme ne représente pas le sentiment, elle n’est pas une personnification, une allégorie, mais elle est son action. Prenons l’exemple des eaux-fortes de Georges Braque qui marquent le passage du travail cubiste, très analytique, de l’artiste à son œuvre gravée témoignant d’une libération de la forme, infiniment plus souple et joyeuse. Par la gravure, l’artiste prend des risques, il doit abandonner son geste de peintre pour trouver celui du dessinateur. Alors ce qu’on retrouve c’est un dessin léger, pudique, doux, le trait est très fin, clair, à peine gravé. On sent son hésitation, il doit tout réapprendre. Mais ce qu’on voit dans la forme ce n’est pas le sentiment du désarroi, de la timidité face au médium, c’est l’action discrète de la main qui exerce une pression minime sur l’outil qui vient entailler doucement la plaque de métal.

Alors revenir à la forme, c’est accepter d’une part que l’accident survienne de la matière, et que cette dernière, par son indépendance, bouscule nos intentions. L’idée n’est donc plus figée dès l’instant où elle intègre notre esprit, elle évolue d’abord en pensée, elle prend corps déjà et s’apprête à l’action, puis selon les inflexions que la main exerce sur la matière et celles que la matière impose, les intentions évoluent, se construisent en même temps que la réalisation se dessine et, l’esprit et la forme ne font plus qu’un. Mais envisager la forme c’est aussi accepter qu’elle dise quelque chose de notre action. C’est admettre que l’œuvre est avant tout faite pour la vue, et que les interprétations simplement conceptuelles ne sont plus à elles seules légitimes.

Avec la forme on voit bien qu’il devient indispensable de s’éloigner de la vision purement symbolique et conceptuelle de l’art, et de revenir à une interprétation de l’action en ce qu’elle nous dit davantage de choses sur l’œuvre. Jean-François Lyotard, lui va encore plus loin en proposant d’annihiler toutes les formes de discours objectivistes vis-à-vis de l’objet d’art. En somme son idée est des plus claires : il s’agit de s’éloigner du concept pour aller vers le percept, soit redonner plus de poids à l’impression première que l’on a face à une œuvre. Aujourd’hui, on reste encore dans un paradigme esthétique dans lequel on ne peut comprendre l’art que par sa présentation, autrement dit par le discours28. Ainsi, Jean-François Lyotard s’affranchit de ce paradigme et propose une voie inédite : celle de l’anamnèse. L’anamnèse est ce retour à la mémoire, au passé, à ce qui a été vécu. Il l’envisage du point de vue de ce qui est oublié voire refoulé en ce qu’elle « constitue l’oubli autant qu’elle le retrouve29». L’art dans cette perspective ne serait plus uniquement présentation, il donnerait à ressentir quelque chose comme une sensation première qui nous touche, nous frappe. En d’autres termes, l’anamnèse serait ce retour à l’impression originelle, dénuée de discours et d’objectivation. Et tout comme Henri Focillon, il admet que « ce qu’il y a d’art dans les œuvres […] est toujours un geste d’espace-temps-matière30 ». Le geste est donc signifiant en ce qu’il agit au cœur même de la matière, et c’est ce geste que nous voyons dans la forme exposée. Mais pourquoi alors se défaire de toute définition, de toute présentation de l’œuvre ? Ne peuvent-elles pas justement aiguiller sur ce geste ? Parce que le discours ne permet pas de présenter la forme, il n’est que partiel. Il présente l’image, le signe, donne une orientation, mais souvent il ne parle de l’œuvre qu’en surface. Le discours nous dit soit ce qui est convenu, ce qui est évident ou au contraire détourne les intentions de l’artiste. Et puis, l’interprétation discursive suppose que l’œuvre n’est que message et que tout en elle est communicable. Mais pour Jean-François Lyotard, « l’idiome du discours ne peut rendre compte de la figure qu’en la niant31 ». L’œuvre est en partie insaisissable, et on ne peut l’expliquer dans son entièreté pour la simple et bonne raison que l’artiste ne peut expliquer tous les événements qui ont participé à sa création, puisque parfois sa pratique lui échappe. Le discours n’a pas de raison d’être s’il tente d’expliquer l’accident puisque lui-même est inexplicable. L’explication n’est pas dans le discours qui tenterait d’interpréter l’œuvre de sorte à la légitimer, mais dans la contemplation de l’œuvre. L’important est ce que présente l’œuvre sans présentation. Et finalement ce message qui appartient à l’œuvre ne nous dirait-il pas nous approprier l’imprévu pour en faire de nouvelles intentions ? Ne nous inviterait-il pas à saisir l’accident pour créer avec lui, dépasser ses idées et ses convictions ?

3. De l’événement à l’avènement : de la thèse au projet.

L’accident est ce phénomène en art qui nous parle des velléités du matériau, du médium. C’est cet instant où, malgré la maîtrise que l’artiste détient, l’outil, l’encre, le burin, la gouge, la plaque résistent à l’emprise du créateur, dictent leur mouvement et modèlent la forme à leur envie. Mais la décision ne leur revient pas. C’est bien l’artiste qui effectue un choix, celui de transformer ou non les imprévus en intentions. C’est donc là que se trouve le paradoxe de l’accident : ces intentions qui ne sont pas celles de l’artiste vont activer son imagination mais aussi faire appel à sa maîtrise. C’est grâce à cette puissance créatrice qu’il va pouvoir les transformer en intentions qui cette fois viendront de lui. La création de l’œuvre établit alors un passage que j’appelle de l’événement à l’avènement, et c’est par cette transition qu’elle signe son originalité, son authenticité. L’événement est l’accident, phénomène inévitable de tout travail de création manuelle. L’avènement est l’éclosion de l’œuvre qui arrive à sa plus haute sensibilité. Ce passage est possible par le travail de l’artiste, l’expérience, l’engagement mental et corporel mais aussi le lâcher-prise. On voit bien alors que l’idée de stratégie va à l’encontre du phénomène accident. Comment peut-on penser qu’il est possible de dominer un événement qui nous échappe totalement ? En fait, je pense que cette stratégie est celle du non-choix. En déléguant l’impression aux éditeurs, ce n’est pas l’artiste qui juge de la qualité ou non de l’accident. La responsabilité revenant aux imprimeurs, ces derniers écartent inlassablement les accidents et ne présentent que les estampes conformes aux attentes de l’artiste. Au contraire, en cherchant à intégrer des variables dans les œuvres, certains artistes laissent l’accident créer à leur place. On a vu que ces artistes modernes faisaient de la spontanéité le sujet de leur œuvre et bousculaient ainsi les facultés rationnelles. Il est évident qu’il est indispensable, pour réaliser une œuvre authentique, de laisser jouer l’irrationnel, mais il convient de le mesurer et de créer dans un système d’interrelations entre le conscient et l’inconscient. Mais avec le temps et le systématisme, la spontanéité devient un procédé conscient et délibéré. Elle intègre un processus précis et défini, utilisé dans un but de désacralisation de l’art. Seulement, ce processus bascule vers un art exclusivement intellectuel. De même du côté du récepteur qui veut intégrer consciemment les tâches, les traits, les hachures, les vides, les pleins dans un tout cohérent ; il souhaite en fait rationaliser ces éléments accidentels. Or, ce qui fait la force et la légitimité de l’accident est qu’il est inexplicable, incontrôlable, mais que justement il est saisissable. Et, ce n’est pas dans le discours qu’il est possible de le saisir, mais dans la contemplation du geste maîtrisé, libéré et créateur. Anton Ehrenzweig affirme même qu’il faut laisser l’œil se promener, «sans préoccupation de temps ou de direction », qu’il faut « vivre dans le moment32 ». C’est dans cet état indécis, que l’œuvre nouvelle, disruptive et non discursive, touche le récepteur.

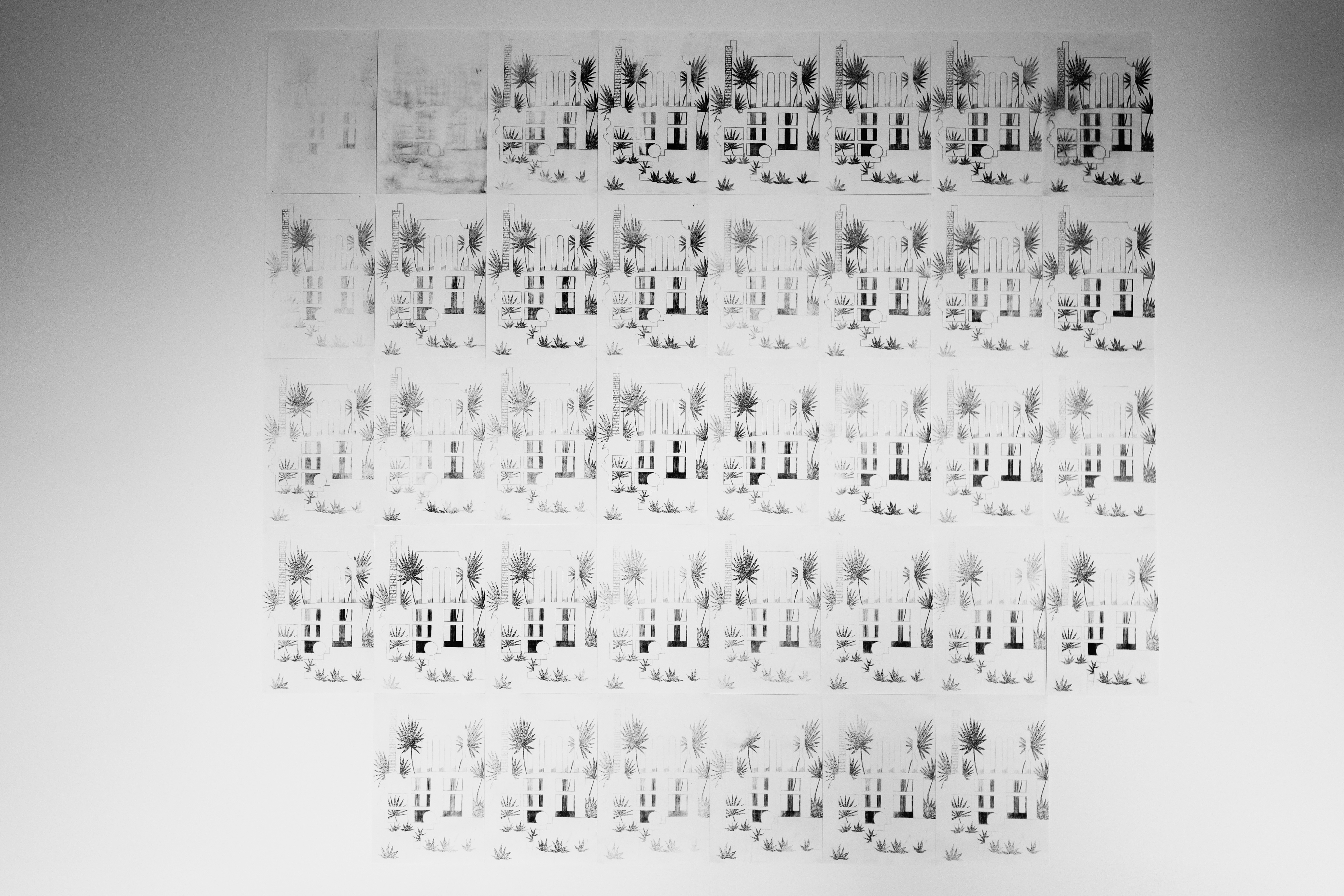

Dans ce mémoire de recherche mon intention était de comprendre le renouveau de la gravure originale au XXe siècle et d’identifier la façon dont les artistes ont envisagé la notion d’accident dans leurs processus de création. Après avoir défini quelle utilisation de l’accident me paraissait la plus légitime, à savoir l’idée que l’accident ne peut être assujetti à une stratégie en ce que cela aurait pour résultat de le rationaliser, mais que la méthode d’appropriation de l’accident advient après l’événement et que c’est dans la transformation des non-intentions en intentions que se trouve la véritable puissance créatrice de l’imprévu, il s’agissait de proposer un projet plastique basé sur l’expérimentation. En ouvrant sur la pratique de la gravure contemporaine, j’ai envisagé ma problématique de création dans la perspective de montrer comment l’accident peut être créateur de contenu, de visuel et de démarche artistique. Le projet se déroule alors autour de trois processus de création, chacun témoignant d’une utilisation de l’accident différente. Par le travail d’un même dessin d’origine, on obtient un panel de résultats important, chaque estampe révélant une figure différente, une marque singulière, une touche durable mais pourtant si éphémère. Le premier protocole envisage la création jusqu’à l’épuisement de la gravure. Par la répétition de l’étape d’impression, la matrice disparaît, parce qu’elle est usée, n’est plus utilisable, et c’est cette usure qui dicte l’arrêt des tirages. Le second s’établit jusqu’à la disparition du motif. L’idée est ici de faire un premier jet d’impressions, puis d’identifier les différents accidents et de les répertorier graphiquement sur un format. On obtient donc un nouveau motif, qui sera gravé et imprimé en répétant le processus, jusqu’à obtenir une feuille blanche, vierge de toutes traces, empreintes. Le dernier parle de la disparition du graveur. Le graveur prépare la matrice mais ensuite s’efface. Ce sont les récepteurs qui imprimeront les estampes, à l’aide d’une notice et du matériel mis à disposition. Les trois protocoles se rejoignent sur l’idée de lier la démonstration d’un processus ainsi que la présentation de l’œuvre finale, composée de différents états afin de mettre en avant la singularité de la forme et la singularité de l’accident. L’idée est de jouer sur le visuel plutôt que sur le discours, pour revenir à ma thèse. C’est finalement retrouver la sensibilité du travail manuel tout en l’ancrant dans une démarche artistique contemporaine, décloisonnant le lieu de l’atelier, espace traditionnel de création. Mon projet s’établit contre une volonté de théorisation discursive et propose une nouvelle manière d’exposer les estampes. Les gravures ne sont plus simplement présentées dans leur état final, encadrées comme le serait un tableau. Avec ce projet ce n’est pas seulement l’estampe qui est montrée mais tout son processus de création, à l’aide de supports vidéographiques, ainsi que tous ces états intermédiaires, jusqu’à l’estampe ultime. De la sorte, on peut saisir la richesse de cette technique, et les subtilités de chaque estampe en trouvant une nouvelle manière d’exposer l’œuvre gravée, dans un système incluant l’artiste-graveur, et son travail comme une démonstration, une performance. Ce projet33 envisage alors de réactualiser la gravure dans un contexte plus contemporain, visuel et expérimental.

Figure 1. Estampes du premier processus, photographie personnelle, mai 2020

Figure 2. Estampes du deuxième processus, photographie personnelle, mai 2020

Figure 3. Étapes de création du premier processus (taille-douce sur plexiglas), capture d’écran du support vidéographique, mai 2020

Conclusion

L’accident a toujours été partie intégrante de la création artistique, mais c’est à partir du XIXe siècle qu’il est réellement envisagé34. D’abord on le combat, on l’élimine, car les artistes doivent faire preuve de leur maîtrise et alors toutes marques d’imprévu jouent en leur défaveur. Puis avec l’art moderne on l’a accepté, on l’a laissé faire, on l’a mis sous protocole, ou alors on l’a saisi comme élément influant et créateur, dans un processus alliant contrôle et lâcher-prise. Dans cette étude est posée la question de la légitimité de l’accident en art. Orientant mes recherches sur le médium qu’est la gravure, je me suis demandé s’il y avait une stratégie de l’accident. Le but étant d’affirmer quelle stratégie me paraissait la plus légitime. Pourquoi la gravure pour répondre à ces questions ? Parce qu’elle est cette technique artistique qui promet de créer des œuvres originales tout en étant reproductibles : ce n’est plus l’œuvre autographe qui détient à elle seule l’aura de l’originale, ce sont toutes ses impressions qui détiennent chacune une part de vérité, une part de sensibilité. Parce qu’elle s’est renouvelée, passant d’une technique de copie et de diffusion d’œuvres d’art à un véritable art singulier. Parce qu’elle est une trace, une empreinte qui parle de l’aventure qu’est la création artistique, parce qu’elle repousse l’artiste dans ses retranchements, parce qu’elle est exigeante mais pourtant si sensible. Parce qu’elle est accessible et libre. Mais avant tout parce qu’elle est un art que je pratique et que j’affectionne, parce qu’elle me permet de figer mes dessins, mes pensées, mes doutes, mes essais, parce qu’elle remet en question mes idées, ce que je croyais pour acquis et me pousse à dépasser mes convictions.

Alors, y a-t-il une stratégie de l’accident en gravure ? Selon moi, il s’agit plus d’une méthode d’intégration de l’imprévu que d’une stratégie, cette dernière allant à l’encontre de l’essence même de l’accident. Il convient d’abord de réintégrer le geste au sein de la technique, la main étant l’outil principal, l’outil-matériau étant son prolongement. L’accident est ce qui est à l’extrême opposé de l’automatisme et du mécanisme : dans le processus de création, il est quasi inévitable. Il est à penser comme tout ce qui dans l’outil ou le matériau échappe à notre maîtrise le temps d’un instant. Il parle des velléités des outils dans un événement involontaire qu’il convient de transformer en intentions conscientes. En fait, la méthode qui est à mon sens légitime tient en trois termes : l’indétermination, les intentions et l’ininterprétable. L’indétermination est la part du processus de création que nous ne pouvons pas prévoir, c’est le « temps de l’événement ». « De même que toute figure se détache sur un fond, l’événement est une forme qui se détache sur le fond du temps35 », nous dit Jacques-Alain Miller. L’accident est l’événement qui modifie la forme, il est inscrit dans le temps et redéfinit le réel, et le réel est la forme. Alors, les intentions sont à tirer de cet imprévu, et c’est là que se trouve la puissance créatrice. L’accident bouscule l’artiste et ses intentions premières, il active son imagination qui, remobilisée par son expérience et sa maîtrise, permet à l’œuvre d’éclore. C’est l’avènement de l’œuvre profonde, tant espérée qu’inattendue. Et enfin l’ininterprétable est évidemment ce qui qualifie l’accident. Il n’est nul besoin de l’expliquer, l’accident se passe de discours, il est légitime simplement parce qu’il arrive inopinément. Intégré dans l’œuvre ou au contraire rejeté, c’est le choix de l’artiste, sa prise de position qui fait la force de l’œuvre.

Bibliographie

Adhémar, Jean, La gravure originale au 20^e^ siècle, Paris, Editions Aimery Somogy, 1979.

Bacon, Francis, Entretiens, avec Michel Archimbaud, Paris, Gallimard, Folio Essais, 1996.

Béchard-Léauté, Anne, et Tuot, Laurence, « Stanley William Hayter : Les nouveaux gestes de la gravure », Interfaces [En ligne], 39 | 2018, mis en ligne le 06.09.2018, [consultation en mars 2020].

Coblence, Françoise, et Enaudeau, Michel (dir.), Lyotard et les arts, Paris, Klincksieck, « Collection d’esthétique », 2014.

Conche, Marcel, L’aléatoire, Paris, Presse Universitaire de France, 1999.

Corbel, Laurence, « Les œuvres au risque de la contrainte », Nouvelle revue d’esthétique, vol.9, n° 1, 2012.

D’Arcy Hughues, Ann, Vernon-Morris, Hebe, Le grand livre de la gravure : techniques d’hier à aujourd’hui, Paris, Pyramyd, 2009.

Ehrenzweig, Anton, L’ordre caché de l’art, Paris, Gallimard, 1967.

Focillon, Henri, Vie des formes, (suivi de) Éloge de la main, (1943), Paris, Presses Universitaires de France, 2013.

Jaillet, Florence, « En attendant l’accident », Agôn [En ligne], Dossiers, n°2 : L’accident, 16.12.2009.

Miller, Jacques-Alain, « Le temps de l’événement », La Cause Du Désir, vol.100, n°3, 2018, p .23-33.

Picasso illustrateur, catalogue d’exposition, Tourcoing, Muba, Editions Snoeck, 2019.

Salamon, Lorenza, Comment regarder la gravure ?, Paris, Hazan, 2017.

Titus-Carmel, Gérard, La leçon du miroir. Imprécis de l’estampe, Paris, L’échoppe, 1992.

Viau, René, « Hayter : la gravure dans tous ses états », Vie des arts, vol.40, n°162, 1996, p. 70-71.

Crédits et légendes

Figure 1. Estampes du premier processus, photographie personnelle, mai 2020 © Alix Aulagnier

Figure 2. Estampes du deuxième processus, photographie personnelle, mai 2020 © Alix Aulagnier

Figure 3. Étapes de création du premier processus (taille-douce sur plexiglas), capture d’écran du support vidéographique, mai 2020 © Alix Aulagnier

-

Titus-Carmel, Gérard, La leçon du miroir. Imprécis de l’estampe, Paris, L’échoppe, 1992, p. 10. ↩

-

Aulagnier, Alix, Accidenté, accidentel : irrégularités de l’estampe, mémoire de master 2 en « Design, Arts, Médias », Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, juin 2020. ↩

-

Salamon, Lorenza, Comment regarder la gravure ?, Paris, Hazan, 2011, p. 18. ↩

-

La lithographie est une technique de gravure inventée par Aloys Senefelder. Ce procédé consiste à dessiner directement sur une pierre avec un crayon gras. Le dessin une fois fixé avec une solution diluée (eau, acide nitrique et gomme arabique), rendant la pierre imperméable au gras, la pierre est encrée. La pierre repoussera l’encre là où elle est humide. ↩

-

« Dans quel discrédit est tombé ce noble art de la gravure… Où est le temps où, quand était annoncée une planche […], les amateurs venaient s’inscrire à l’avance pour obtenir les premières œuvres. » Baudelaire, cité dans : Adhémar, Jean, La gravure originale au 20e siècle, Paris, Editions Aimery Somogy, 1967, p. 9. ↩

-

En 1889 est créée La Société des Peintres-Graveurs Français par le peintre Félix Bracquemond. Sa volonté de promouvoir la gravure originale, et notamment la technique de l’eau-forte, a un impact considérable sur la production d’estampes en Europe. Adhémar, Jean, La gravure originale au 20e siècle, Paris, Editions Aimery Somogy, 1979. ↩

-

Si la lithographie est une technique appartenant à l’art de la gravure, l’acte consiste non pas à inciser la pierre, donc à la graver, mais à dessiner sur sa surface. Le geste est donc infiniment plus libre et s’apparente à une intervention sur papier. ↩

-

Le bon à tirer est l’épreuve témoin, conforme aux exigences de l’artiste. Elle est signée et datée par l’artiste qui donne ainsi l’autorisation d’imprimer les tirages. ↩

-

« Les imprimeurs particulièrement habiles pallient l’inexpérience technique de certains artistes et réussissent à obtenir les couleurs de superpositions. » : dans Salamon, Lorenza, Comment regarder la gravure ? Paris, Hazan, 2017, p. 45. ↩

-

Andrius, Valevičius, Compte rendu de [Urbanas, Alban, La notion d’accident chez Aristote, Collection Noêsis, Bellarmin, Montréal, 1988.] Philosophiques, 17 (1), 159-160. ↩

-

Bacon, Francis, Entretiens, avec Michel Archimbaud, Paris, Gallimard, Folio Essais, 1996, p. 66. ↩

-

Ibid. ↩

-

Ibid., p. 59. ↩

-

Conche, Marcel, L’aléatoire, Paris, Presse Universitaire de France, 1999. ↩

-

Ibid., p. 19. ↩

-

« La vie est un entrecroisement de déterminations, les unes venant de nous, de notre impulsion ou volonté, les autres de dehors. » dans Conche, Marcel, L’aléatoire, op. cit., p. 26. ↩

-

Ibid., p. 157. ↩

-

Hayter, Stanley William, New Ways of Gravure, Oxford University Press, 1949 ; éd. revue et augmentée, New York, Watson-Guptill Publications, 1981. ↩

-

Béchard-Léauté, Anne, et Tuot, Laurence, « Stanley William Hayter : Les nouveaux gestes de la gravure », Interfaces [En ligne], 39 | 2018, mis en ligne le 06.09.2018, [consultation en mars 2020]. ↩

-

Béchard-Léauté, Anne, et Tuot, Laurence, art. cit. ↩

-

L’eau-forte est une technique de gravure en creux. La plaque de métal est attaquée par un acide, l’eau forte, afin de faire ressortir le dessin. La matrice est enduite d’une fine couche de vernis homogène, puis chauffée. L’artiste dessine ensuite en entamant le vernis. Les parties mises à nues seront rongées par l’acide, le vernis protégeant les autres zones. La profondeur des traits correspond au temps d’immersion de la plaque dans l’acide. ↩

-

Ressemblant sensiblement à la technique de l’eau-forte, l’aquatinte consiste à protéger les parties de la plaque qui devront restées blanches avec un vernis, avant d’immerger la plaque dans l’acide. La première morsure par l’acide consiste à obtenir les tons les plus clairs, ensuite on protège ces zones avec un vernis puis on effectue une deuxième morsure plus longue pour avoir des zones plus foncées, et ainsi de suite. ↩

-

Ehrenzweig, Anton, L’ordre caché de l’art, Paris, Gallimard, 1967, p. 93. ↩

-

« Pour exister, il faut qu’elle se sépare, qu’elle renonce à la pensée, qu’elle entre dans l’étendue, il faut que la forme mesure et qualifie l’espace » : Focillon, Henri, Vie des formes, (suivi de) Éloge de la main, (1943), Paris, Presses Universitaires de France, 2013, p. 5. ↩

-

Ibid., p. 7. ↩

-

Ibid., p. 67. ↩

-

Ibid., p. 69. ↩

-

« L’art est-il capable de présenter quelque chose qui ne soit pas de l’ordre de la simple représentation mimétique ? Est-il éventuellement capable de présenter quelque chose qui ressortisse de l’imprésentable ? » : voir Coblence, Françoise, Enaudeau, Michel (dir.), Lyotard et les arts, Paris, Klincksieck, « Collection d’esthétique », 2014, p. 99. ↩

-

Ibid., p. 45. ↩

-

Ibid., p. 109. ↩

-

Ibid., p. 88. ↩

-

Ehrenzweig, Anton, L’ordre caché de l’art, Paris, Gallimard, 1967, p. 111. ↩

-

Projet à retrouver sur le site : https://alixaulagnier.wixsite.com/projetm2 ↩

-

De Loisy, Jean, « Par hasard », L’art est la matière, France Culture, 20.10.19. ↩

-

Miller, Jacques-Alain, « Le temps de l’événement », La Cause Du Désir, vol.100, n°3, 2018, p. 23-33. ↩