Claire Azéma, Normalienne, est maîtresse de conférences en design à l'Université Bordeaux Montaigne, membre du laboratoire ARTES (UR 24141). Elle est responsable du master Design situé : milieux et matériaux. Ses recherches portent sur la théorie, les méthodes et les pratiques du design situé.

Résumé

L'article propose d'examiner l'émergence d'une matrice disciplinaire du design située à partir de pratiques contemporaines de la terre crue et du recyclage des plastiques. En mobilisant la notion de matrice de Thomas S. Kuhn et le concept d'instauration chez Étienne Souriau, il met en évidence un régime de projet fondé sur le trajet instaurateur, la correspondance avec les milieux et la pertinence des choix opérés par les praticiens. Ces démarches expérimentales, ancrées dans des contextes locaux, témoignent d'un déplacement du rôle du design : de l'objet à la manière de faire projet. Cette matrice pratique en devenir articule rigueur, attention au réel et puissance d'instauration, esquissant les fondements d'un design capable de réactiver le lien entre projet, matériau et réalité.

Mots-clés

Design situé, Matrice disciplinaire, Instauration, Cosmopolitique, Pratiques du recyclage

Abstract

This article explores the emergence of a situated disciplinary matrix in design through contemporary practices involving rammed earth and plastic recycling. Drawing on Thomas S. Kuhn's notion of the disciplinary matrix and Étienne Souriau's concept of instauration, it highlights a project regime based on the instaurative trajectory, correspondence with environments, and the justness of practitioners' choices. These experimental, locally grounded approaches reveal a shift in design's role – from the object to the practice of project-making. This evolving practical matrix combines rigor, attention to the real, and a power of instauration, outlining the foundations of a design capable of re-linking project, material, and reality.

Keywords

Situated design, Disciplinary matrix, Instauration, Cosmopolitics, Recycling practices

Introduction

La notion de matrice disciplinaire formulée par Thomas S. Kuhn dans la postface de la Structure des révolutions scientifiques1, engage à interroger les conditions d'émergence et d'évolution des champs spécifiques de connaissances et de pratiques associés aux disciplines scientifiques : elle désigne à la fois les héritages conceptuels, les méthodes et les régimes de valeurs et de validation qui en définissent la réalité. Ces structures, nous explique Kuhn, ne sont pas figées, elles évoluent en fonction des époques, des découvertes ou de nouvelles prises en compte. Dans le champ du design, la notion de matrice disciplinaire ne renvoie donc pas à une définition unique2. Elle englobe fréquemment des dispositifs composites mêlant divers domaines d'activité ou disciplines, tels que les techniques, l'esthétique, les sciences, la pédagogie, les sciences sociales et la philosophie. Les évolutions dans le design d'espace et de produit montrent que les approches « situées » enrichissent aujourd'hui les matrices du design, tendant vers de « nouveaux standards » en design et architecture. Les usages de ces pratiques, leurs discours et le développement d'outils théoriques, bien qu'hétérogènes, cherchent à se visibiliser et à se structurer en filières identifiables, notamment pour les cas qui nous intéressent ici, autour de la terre crue, du réemploi des matériaux industriels ou de chantier, des textiles et plastiques recyclés. Ces pratiques se situent au croisement de diverses influences qui vont des courants issus du biorégionalisme et du design des territoires, des Arts de faire et des philosophies du processus créateur. Elles semblent révéler de nouvelles manières de faire avec3 les milieux de vie et de production, convoquant des valeurs communes chez les praticiens et la volonté de s'engager vers une voie plus locale et circulaire du design. Ce design, qui cherche à articuler la transition écologique avec les processus industriels comme avec les savoir-faire artisanaux, suppose – pour reprendre les mots d'Ezio Manzini – que : « l'accent [... se déplace] des "objets" (c'est-à-dire les produits, les services et les systèmes) vers les "façons de penser et d'agir" (c'est-à-dire les méthodes, les outils, les approches et, [...], les cultures du design).4 » Cette nouvelle approche du projet est-elle le signe d'une évolution des matrices pratiques de la discipline ? L'observation des pratiques émergentes en design situé permet-elle de montrer qu'une matrice alternative du design est à l'œuvre ?

À partir d'une enquête empirique menée sur différents terrains, nous avançons l'hypothèse que les régularités à l'œuvre dans ces pratiques signalent l'émergence d'une nouvelle configuration du design – une matrice en devenir, orientée vers des pratiques plus situées. Nous nous centrerons principalement sur les filières terre-crue (brique et pisé) et sur le recyclage des déchets industriels, notamment celui des plastiques recyclés. Nous chercherons à mettre en lumière l'émergence de nouvelles préoccupations, méthodes, valeurs et pratiques sur le terrain, qui pourraient former les bases d'une évolution des matrices disciplinaires du design pour répondre aux besoins écologiques actuels. Cette approche, de nature qualitative, s'inscrit dans une perspective d'observation participante et d'analyse de pratiques, menée dans le cadre de projets pédagogiques et de recherche en design. Nous développerons, au fil de cet article une analyse qui nous conduira à montrer comment des processus observés sur le terrain des pratiques d'atelier dans différents contextes peuvent constituer un ensemble commun de pratiques, valeurs et méthodes émergentes et communes. À partir de ces observations, nous chercherons à dégager les composantes d'une matrice disciplinaire telle que Kuhn les a définies, puis nous présenterons une hypothèse théorique permettant d'accompagner la compréhension et le développement de ce paradigme émergent du design. Nous verrons notamment que les valeurs partagées par ces nouvelles communautés de pratiques, souvent hybrides reposent sur des processus d'instauration, la correspondance avec les milieux et une cosmopolitique du faire.

1. Des pratiques émergentes aux matrices d'un faire situé

1.1. Méthode d'observation

Les observations présentées dans cette première partie s'appuient sur une enquête qualitative conduite depuis plusieurs années dans le cadre du master Design situé : milieux et matériaux à l'Université Bordeaux Montaigne, ainsi que sur des collaborations avec différents praticiens et chercheurs dans le champ du design et des matériaux. Le processus de valorisation du matériau est souvent présenté comme un des atouts de ces ateliers, associations ou entreprises. Il est souvent décrit et montré via des vidéos et des images qui participent outre la promotion, à la constitution d'un ensemble exemplaire à partager pour la communauté, à ce titre ces éléments participent à la constitution des matrices pratiques et intégreront notre objet d'étude.

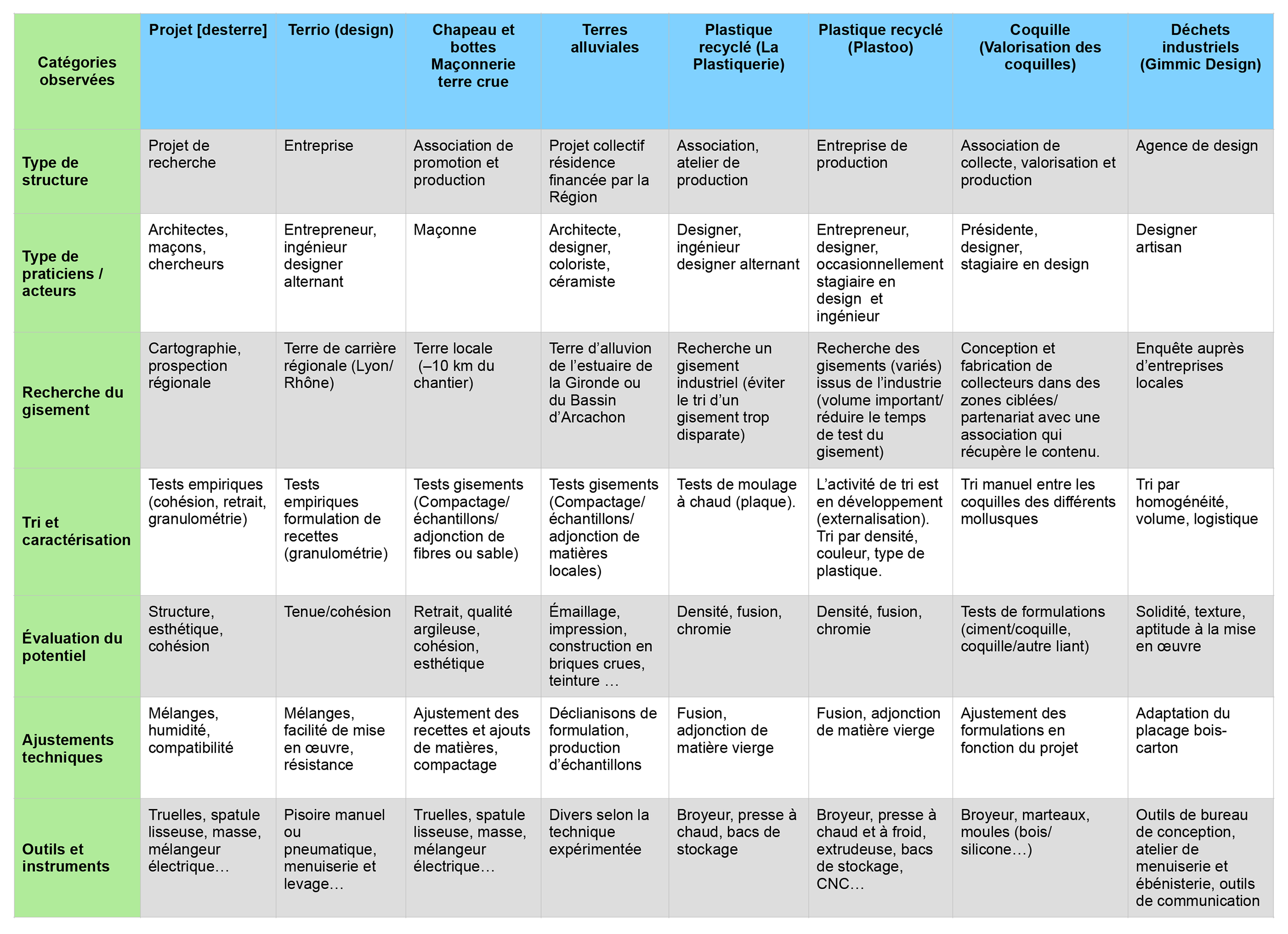

Nos observations ont été réalisées sur une quinzaine de terrains de pratique (ateliers, entreprises locales, structures associatives, tiers-lieux et workshops) dédiés à l'expérimentation de matériaux biosourcés ou de déchets industriels, recyclés ou réemployés. Ces données ont été recueillies à partir d'observations participantes, de comptes rendus de projets étudiants et d'entretiens informels avec les praticiens impliqués. L'analyse se fonde sur une grille inductive construite a posteriori, distinguant les gestes, les milieux, les outils, puis les valeurs et modèles récurrents observés. Cette approche vise moins à établir une typologie exhaustive qu'à identifier des régularités transversales susceptibles d'indiquer l'évolution des matrices pratiques du design contemporain. Les pratiques observées dans certaines filières dont la terre crue (brique/pisé) ou du plastique recyclé montrent la constitution progressive d'un champ d'action commun, caractérisé par une série d'activités récurrentes d'un milieu pratique à un autre comprenant des phases relativement similaires, malgré la disparité des structures qui recourent au design. Selon les cas, le designer peut diriger l'entreprise ou n'être qu'un membre du projet. Il participe néanmoins toujours à ces étapes (recherches de gisement, tri, préprojet...), car il est au moins conseillé du chef d'entreprise en tant que concepteur, et souvent plus expert en matière de techniques de mise en œuvre.

Le design qui nous intéresse se pratique à la marge de la production industrielle, il s'exerce à des échelles de production restreintes par les types et les volumes de ressources ou d'usages. Cela conduit les designers à travailler avec la ressource locale qu'elle soit naturelle, déchet agricole ou industriel. Cette échelle confronte le designer à la nécessité d'inclure de nouvelles activités dans sa pratique, car la ressource demande à être découverte, identifiée, évaluée, triée avant de pouvoir être transformée.\

Ces observations constituent une grammaire du faire que nous allons désormais esquisser en nous appuyant sur certaines étapes clés des activités récurrentes observées. Les exemples sélectionnés se distinguent par leur appartenance à des secteurs émergents du design. Leur diversité est essentielle à la compréhension de l'ensemble et offre un contraste pertinent en regard de la question des pratiques communes. Il est probable qu'un biais méthodologique se manifeste dans notre analyse, car les critères kuhniens visent à la généralisation. Nous ne disposerons toutefois pas, dans le cadre de cette étude, du temps nécessaire pour approfondir la signification des singularités de chaque démarche. Cela constitue donc une limite a priori à l'analyse que nous proposons. Néanmoins, nous estimons que cela n'en diminue pas l'intérêt.

Que ce soit dans le cas de la maçonnerie de terre crue5, du recyclage des plastiques6 ou du réemploi de déchets industriels issus de la production de profilés d'aluminium7, la recherche d'un gisement adapté est un des premiers gestes spécifiques du designer. Il se dégage des témoignages des praticiens un double mouvement de recherche d'un gisement adapté à un projet et d'adaptation du projet au gisement dans la mesure du possible.

Fig. 1 : Tableau détaillant les observations des pratiques.

1.2. Les gestes initiaux : repérages et gestes exploratoires

Les observations menées révèlent qu'un premier ensemble d'actions s'organise autour du repérage et de la reconnaissance du gisement. Ce geste fondateur constitue un véritable déplacement dans la logique du projet : il ne s'agit plus de choisir un matériau « prêt à l'emploi », ou un produit vendu sur catalogue, mais d'enquêter, de cartographier, ou d'interroger le terrain et les acteurs pour identifier la ressource susceptible d'entrer dans le processus de conception. Cela se vérifie aussi bien pour certains acteurs de la terre crue cherchant un gisement à proximité d'un chantier, que pour les designers de Gimmic design. Ceux-ci vont, en effet, aller visiter des fabriques industrielles, interroger les fabricants pour comprendre avec eux la part de leurs déchets qui pourrait-être valorisable. Ces échanges – qui demandent parfois de la diplomatie – conduisent même dans certains cas à transformer une partie de la chaîne de production pour produire un déchet exploitable8 par les designers. Pour l'entreprise Plastoo qui recycle certains plastiques, l'enquête s'est portée sur les déchets des filières médicales et notamment du CHU de Bordeaux pour collecter des barquettes en polystyrène et des plaquettes de tubes à essai utilisées pour les analyses de sang. L'association Coquille, quant à elle, a choisi d'organiser sa propre collecte à l'aide de bacs de récupération conçus, fabriqués et disposés par elle-même, pour collecter les coquilles issues de la consommation domestique. Elle a passé un accord avec une start-up qui collecte certains déchets à vélo.

Il s'agit pour tous ces acteurs, d'aller sur le terrain, d'évaluer le volume et la composition du gisement, son intérêt productif, puis d'organiser, sa collecte régulière. La matière première n'est jamais donnée ; elle se révèle par le travail de terrain et le dialogue avec les acteurs que sont les producteurs, les usagers professionnels ou non, ou encore les techniciens. Le matériau n'apparaît pas comme un produit prêt à l'emploi mis à disposition. Le repérage s'apparente ainsi à une phase d'observation située : il mobilise autant une attention au territoire et aux milieux d'extraction du matériau, qu'une sensibilité aux propriétés de la matière. En cela, le geste de recherche du gisement devient une opération de connaissance et d'engagement : il lie le designer à un milieu concret et déplace la genèse du projet hors du champ purement conceptuel pour l'ancrer dans un régime d'expériences partagées. Il participe également à la mise en place de systèmes de collecte plus ou moins développés impliquant des questions de gestions des flux relatives à l'approvisionnement et au stockage. Ainsi, les capacités de collecte et de stockage imposent-elles, un volume de traitement et de production à l'atelier de transformation du matériau. Cette préoccupation n'est a priori pas celle d'un design qui se limite à un travail de conception. Cela révèle une évolution dans les prérogatives du designer qui ne peut plus faire projet sans une prise en compte approfondie de la ressource matérielle utilisée.

1.3. Les gestes opératoires : tri, test, ajustement

Une fois le gisement identifié, collecté et stocké, les pratiques observées convergent vers une seconde séquence de gestes que l'on peut qualifier d'opératoires : trier, tester, ajuster. Le tri révèle les limites des flux hétérogènes et l'impossibilité de standardiser totalement la matière utilisée dans le projet.

La pratique du tri, montre des stratégies récurrentes, selon les types de matériaux et leur provenance :

-

L'Inventaire général, avec tests systématiques, est utilisé pour constituer une cartographie et une grammaire des applications possibles. Il est plutôt utilisé pour les gisements stables dans le temps comme la terre crue, le bois, la pierre, etc.

-

Le recours au déchet industriel, pour bénéficier d'un gisement homogène et d'un certain volume, limitant le tri (risque que le gisement se tarisse en fonction de la manière dont se porte le secteur qui produit le déchet).

- Enfin, plus le volume d'un gisement nécessitant un tri est important, plus celui-ci est externalisé. Cela conduit souvent à développer des liens avec l'Économie Sociale et Solidaire en recourant à une main-d'œuvre en insertion (filière tri textile développée par l'entreprise d'insertion professionnelle Tremplin à Bourg-en-Bresse9). De son côté, l'entrepise Plastoo située à Mérignac, délocalise son atelier de tri et broyage à la prison de Gradignan.

Les tests constituent les premières activités de recherche de transformation ou de réemploi du matériau. Ils peuvent être concomitants du tri en fonction de l'état de connaissances du gisement et montrent ainsi que pour les designers, les phases de tri/collecte/tests ne sont pas tant des préalables que les prémices du projet au sens où ils engagent déjà un travail de conception par l'inventaire des possibles que constituent ces démarches. Ces activités récurrentes témoignent d'un rapport direct et empirique au matériau, où la compréhension se construit par essais successifs plutôt que par application de normes préétablies. Les tests de cohésion, de granulométrie ou de retrait pour la terre crue, les essais de fusion ou de densité pour les plastiques, les mélanges expérimentaux entre coquilles, ciment ou liants naturels, relèvent d'une même logique d'évaluation du potentiel du gisement et des solutions qui s'instaurent durant le projet. Chaque test produit ainsi une connaissance localisée suffisante pour mener un projet de proximité, situé dans un écosystème local.

L'ajustement constitue enfin le cœur dynamique du processus : loin d'être une simple correction, il engage une activité d'interprétation et de dialogue avec le matériau à recycler ou l'élément à réemployer. La mise au point de la formulation des mélanges dans le pisé décoratif ou le travail de la terre crue, quelle que soit la technique, demande un ajustement précis des formulations. Un phénomène similaire est à l'œuvre dans le recyclage des plastiques, où il est possible d'ajuster aisément les épaisseurs (cales) et les mélanges de teintes (répartition des copeaux) en fonction de l'usage et du décor souhaité, comme en témoignent les échantillons de la Plastiquerie, ci-dessous. Pour réemployer les grands rouleaux de cartons récupérés dans la chaîne de production de profilés en aluminium, les ébénistes de Gimmic Design ont, quant à eux, dû adapter les techniques de placage du bois au carton. C'est dans ces ajustements – modifier une recette, calibrer une presse, redessiner un moule, adapter ou transférer une technique de placage – que se manifeste la créativité propre à ces démarches. Ces étapes traduisent un mode de conception où le designer n'impose pas une forme à une substance inerte10 ; il négocie continuellement avec les qualités, les résistances et les possibilités du matériau, impliquant un processus d'instauration tel que nous l'avons expliqué à partir de notre expérience de l'atelier et de l'esthétique d'Étienne Souriau, dans notre article « Conduite instauratrice de l'œuvre, entre expérience et expérimentation : faire atelier11. »

Fig. 2 : Échantillons de La plastiquerie. © La Plastiquerie

1.4. Vers une grammaire du projet situé

Ces observations empiriques révèlent l'émergence d'étapes inédites dans le projet de design, renversant la hiérarchie classique entre conception et exécution. Les gestes de recherche, de collecte, de tri, de test et d'ajustement ne relèvent plus de la technique, mais du processus d'instauration que constitue le projet : ils participent à la construction d'un ensemble relationnel commun entre humains, matériaux et milieux de production. Comme l'écrivait Étienne Souriau, ce processus correspond à une co-élaboration de l'œuvre, entre la quête de son existence plénière et les risques imposés par la situation questionnante12 que constitue l'Œuvre à faire13. Dans la pratique située du designer, la réussite se mesure désormais non à la conformité à une idée initiale, mais à la justesse de l'accord trouvé avec la réalité du gisement. Ces démarches expérimentales, à la croisée de la recherche et de la production, esquissent une nouvelle grammaire du design fondée sur la réciprocité entre forme et milieu d'instauration. Elles réintroduisent la contingence comme moteur d'innovation et posent les bases d'une matrice disciplinaire en devenir : une matrice pratique où la connaissance du matériau, la solidarité entre acteurs et la capacité d'adaptation remplacent la planification abstraite et la fiction d'une maîtrise totale du process industriel. Le projet devient ainsi un milieu d'instauration : il ne vise plus la production d'objets, mais l'établissement de relations durables entre pratiques, ressources et milieux de vie.

Les gestes observés dans les pratiques du pisé, du réemploi ou du recyclage des plastiques manifestent, au-delà de leur diversité, l'émergence de véritables généralisations symboliques au sens défini par Thomas S. Kuhn. Ces régularités traduisent un consensus tacite sur ce qui fonde ici la justesse d'un projet. La première tient au fait que le matériau n'est plus un support standardisé, mais un devenir actif : il se découvre et s'élabore dans la conception même, devenant partenaire du processus. En découle une seconde : la valeur d'un projet se mesure à sa capacité d'adaptation à un milieu, plutôt qu'à une norme extérieure. Une troisième généralisation établit l'expérimentation empirique comme méthode à part entière du projet : les essais-erreurs, tests et ajustements deviennent conditions de la connaissance. Enfin, le gisement – entendu comme lieu matériel, social et territorial – agit comme interface entre contraintes environnementales, besoins concrets et savoir-faire disponibles. Ces quatre généralisations symboliques définissent un nouveau régime du projet : le trajet instaurateur14.

2. Les exemples communs : paradigmes partagés entre les « ateliers »

Selon Thomas S. Kuhn, les exemples représentatifs constituent la partie la plus sensible d'une matrice disciplinaire : ce sont eux qui permettent de connaître la structure fine des groupes scientifiques. Autrement dit, les exemples communs ne servent pas seulement d'illustrations ; ils fonctionnent comme des matrices locales d'apprentissage et de reconnaissance mutuelle à l'intérieur d'une communauté.

2.1. La circulation des exemples

Dans les pratiques du design situé, les projets de la terre crue, du plastique recyclé ou du déchet industriel rendus visibles sur internet ou les réseaux sociaux, circulant dans les enseignements ou les discussions de praticiens jouent ce rôle de repères communs, au sens kuhnien du terme. Ils condensent des manières de faire, d'évaluer les situations et de penser le projet que d'autres praticiens reconnaissent et reproduisent. L'atelier AMàCO15 se présente comme un bureau d'étude lié au laboratoire CRAterre16. Il a présenté depuis sa création un nombre régulier de réalisations, assorties parfois de vidéos, de supports pédagogiques pouvant faciliter la diffusion des compétences liées à la mise en œuvre de la terre crue, aussi bien dans le champ du design que dans la construction. Leur site internet et leurs réseaux sociaux ont un rôle important dans la diffusion de modèles articulant créativité, esthétique et qualités techniques. Workshops, formations et festivals (Low-tech, économie circulaire, etc.) assurent la diffusion et la rencontre entre filières. Les croisements entre les filières s'observent plutôt dans les revues spécialisées ou les tiers-lieux, les festivals ou salons (Low tech, économie circulaire etc.) qui sont propices aux rencontres entre filières.

Fig. 3 : Test de Carazas réalisé avec les étudiants du M1 Design situé, milieux et matériaux en 2023. (matériel pédagogique proposé par AMàCO à commander en ligne17).

Chaque filière développe des exemples communs qui lui sont spécifiques. Dans le domaine des plastiques Precious Plastic18, Plastic Odyssey19 incarnent des associations internationales militant pour la valorisation des plastiques dans le monde entier, ils participent à la diffusion de méthodes, de pratiques et d'outils qui facilitent, partout dans le monde, la fondation d'ateliers destinés, notamment en Afrique ou en Inde à traiter le problème localement. Precious plastic est un support pour connecter les acteurs du réseau qui peuvent faire connaître leur activité à la communauté des praticiens déjà présents dans le réseau. Ce type de support facilite la visibilité des initiatives locales et fonctionne sur la base du partage d'exemples et d'expériences. Un certain nombre d'ateliers sont apparus en France sous l'impulsion de l'association qui propose des machines et un support technique pour se lancer dans l'aventure de la valorisation des plastiques recyclés.

Le cas de Gimmic Design, peut en soi semblé isolé, car l'agence n'appartient pas une filière matériau spécifique, cependant son modèle repose sur l'économie circulaire et la coopération avec les entreprises partenaires, dessinant, elle aussi, une autre modalité de l'articulation entre production et environnement.

Ces exemples, largement relayés sur les réseaux sociaux, dans les workshops ou les formations, assurent la circulation et la stabilisation des savoirs pratiques : ils rendent visible une communauté de références communes et permettent la reconnaissance d'un champ. Leur rôle n'est pas normatif mais structurant : ils constituent les prototypes vivants d'un paradigme émergent du design, où la valeur du projet se mesure à sa capacité d'intégrer le faire, les milieux de vie et la transmission.

2.2. Développement de milieux hybrides autour des projets émergents

Au-delà des outils de médiatisation, sur terrain des pratiques, l'évolution de ces milieux de production révèle en fait bien souvent des activités qui conduisent à hybrider les milieux afin de multiplier les expérimentations et trouver des solutions pratiques innovantes assurant la viabilité des projets.

La migration des techniques d'un domaine à un autre, d'un champ d'application à un autre champ d'application, laisse déjà entendre qu'il existe des croisements d'acteurs appartenant à des milieux professionnels différents. Les relations que ces « ateliers20 » entretiennent avec une certaine variété d'acteurs participent également à hybrider les pratiques pour enrichir l'éventail des possibles. Nous observons une diversité de statuts entre ces « ateliers » :

-

Certains ateliers sont constitués en association (Coquilles, La plastiquerie, Chapeau et bottes...) ils ont ainsi pu bénéficier durant leur période de lancement de subventions publiques, ils se donnent souvent pour mission, au-delà de la valorisation d'un déchet ou d'un matériau bio-disponible, le développement de cette filière au travers de rencontres avec le public étudiant, le grand public, la recherche appliquée et sa promotion au travers de manifestations (participation à la Journée de la Low-tech pour Amélie Bourquard de Chapeau et bottes, organisation par l'association éponyme du festival Precious plastic tous les ans...).

-

Les ateliers constitués selon le modèle entrepreneurial bénéficient de relations souvent étroites avec les écoles de design, des laboratoires de recherches, les institutions régionales. L'organisation de workshop, de stages ou d'alternance en partenariat avec des écoles de design enrichissent et diffusent leur savoir-faire pour participer au développement de leur secteur d'activité.

- L'intégration des acteurs universitaires est également un point souvent commun à ces « ateliers ». Le projet de recherche [Desterres21] qui a rassemblé les associations Cancan, Chapeau et bottes et le laboratoire de Génie Civile de l'Université de Bordeaux, est un exemple notable. Il vise à établir un inventaire des gisements de terre crue en Nouvelle Aquitaine et leurs applications potentielles. La Plastiquerie et Plastoo, collaborent également régulièrement avec l'IUT de Sciences et Génie des Matériaux de la même université. Ils vont souvent y chercher une expertise technique et scientifique.

Fig. 4 : Divers tests réalisés avec Amélie Bourquard lors d’un workshop avec les étudiants de licence 3 design, Université Bordeaux Montaigne, sur les bords de l’Euille, Cadillac, Gironde, avril 2022.

Ces milieux hybrides encouragent et facilitent les échanges de pratiques en convoquant des cultures théoriques, méthodologiques et pratiques variées. Ces pratiques collectives, qui s'agrègent autour de ces ateliers, s'apparentent à des communautés de pratique22 : des milieux où la connaissance s'élabore par la pratique partagée plutôt que par la prescription. L'hybridation des milieux institutionnels, universitaires, pédagogiques, techniques, entreprenariaux, associatifs etc. marque une évolution notable par rapport au modèle initial des communautés de pratique. Comme le montrent Karine Evrard-Samuel et Maxime Carré23 dans le domaine de la logistique urbaine, on observe aujourd'hui l'émergence de formes collectives situées à la frontière entre communautés de pratique et communautés épistémiques, qu'ils qualifient de communautés hybrides. Celles-ci associent des acteurs issus de milieux professionnels, institutionnels et scientifiques variés, et se caractérisent par une production de connaissance fondée sur l'action et la coopération intersectorielle. Nous proposons ici, à titre d'hypothèse, d'extrapoler ces observations au champ du design situé et des pratiques de transition, où l'on retrouve des logiques similaires d'hybridation des milieux : associations, entreprises, collectifs et laboratoires s'y croisent autour de projets concrets mobilisant des compétences et des cultures professionnelles hétérogènes. Les collaborations entre La Plastiquerie, Plastoo, AMàCO, ou encore le projet [Desterres] semblent témoigner de ce phénomène. Le temps nous manque ici pour approfondir cette hypothèse – une étude plus développée serait nécessaire pour le faire –, mais nous souhaitons souligner que ces milieux hybrides pourraient relever d'un modèle comparable à celui identifié par Evrard-Samuel et Carré.

2.3. Migrations et mutations du rôle du design

Au-delà des pratiques, les lieux et milieux de production que nous avons observé reposent souvent sur des modèles d'hybrides dans l'organisation de leurs activités ou dans leur structure économique même. Ces pratiques traduisent un déplacement progressif du rôle du design, d'un modèle prescripteur – souvent partagé avec d'autres champs – vers un modèle opératoire, puis intégré, marqué par des passages croisés entre disciplines et milieux de pratique.

Le parcours récent de la technique du pisé, depuis la recherche jusqu'à la construction, puis vers l'architecture et le design, illustre la migration progressive d'un savoir-faire technique entre différents champs de pratique. Le renouveau du pisé, amorcé à la fin du XXe siècle, s'enracine dans les travaux de recherche du laboratoire CRAterre24, qui a réhabilité la terre crue comme matériau de construction contemporain. Ce premier moment correspond à un modèle prescripteur, car la recherche impulse les cadres méthodologiques, culturels et scientifiques qui rendent possible la redécouverte du matériau. Avec Martin Rauch, fondateur de l'entreprise Lehm Ton Erde (1999), la dynamique évolue vers un modèle opératoire : la mise au point de procédés de préfabrication et d'industrialisation maîtrisée inscrit le pisé dans un horizon de développement technique et esthétique appliqué à l'architecture. Après une expérience auprès de Rauch, Timur Ersen contribue à diffuser ces savoir-faire en France et en Belgique au sein de l'Atelier Kara25, initiant un transfert de la technique du pisé depuis le champ de la construction vers celui de l'aménagement intérieur et du design. Ce déplacement ouvre la voie à un pisé décoratif qui s'émancipe du seul secteur de la construction. Aujourd'hui, la création par l'entreprise Terrio, spécialisée dans le pisé préfabriqué, d'un département design marque l'apparition d'un modèle intégré : le design y devient partie prenante du développement des matériaux et des processus de mise en œuvre, au sein même de la structure productive.

Le développement des ateliers et entreprises de recyclage des plastiques illustre lui aussi les glissements successifs qui caractérisent la reconfiguration matricielle du design contemporain. Ce déplacement, traduit une évolution du rôle de la conception : d'abord tournée vers la refondation technique des filières, elle revient aujourd'hui vers le design pour explorer les potentialités sensibles, expressives et narratives du matériau. Un des moments clefs du design que nous pourrions qualifier de modèle prescripteur, trouve une forme d'annonce dans le travail d'Enzo Mari, qui anticipait dès les années 1990 la problématique du recyclage des plastiques jetables avec sa gamme de vases Écolo pour Alessi (1992-1995). Il invitait alors le design à intégrer la question des déchets dès la conception des objets, ouvrant la voie à une responsabilité nouvelle du designer face à la production et à la fin de vie des matériaux. Un second moment correspondrait à l'émergence d'un modèle opératoire, concrétisé dans les années 2010 par le mouvement makers et la création du projet Precious Plastic, initié par Dave Hakkens. En diffusant en open source les plans de machines capables de broyer, fondre et reformer localement les plastiques, ce dispositif a permis la structuration de micro-filières artisanales dans le monde entier. En France, des initiatives telles que La Plastiquerie, Le Pavé, Le Pano Poli ou Hello Waste ont vu le jour, souvent portées par des designers ou ingénieurs désireux de localiser la transformation du plastique et de travailler à une échelle expérimentale. Ces structures incarnent un design opératoire, centré sur la maîtrise technique et la production située (des stratégies variées qui cherchent à éviter la surproduction en développant des marchés de niche, voire du sur-mesure). Enfin, un troisième moment témoigne du passage à un modèle intégré : la filière s'industrialise progressivement, tout en conservant certains principes issus des ateliers pionniers. Le rachat du Pavé par Veolia, la production de machines industrielles par Carbon Blue dans le sud de la France, ou encore la création de Plastoo à Mérignac, en Gironde, illustrent cette évolution. Ces entreprises associent désormais ingénierie, production et design au sein de structures stables, où la conception relie concrètement les gisements de déchets aux besoins identifiés par les entreprises fournisseuses et les territoires. Le design y devient un acteur de mise en corrélation systémique – un élément constitutif du processus industriel lui-même.

Ces migrations de pratiques et de rôles révèlent la manière dont les exemples et modèles communs du design situé fonctionnent comme des matrices d'apprentissage collectives. Chaque atelier, chaque projet devient un point d'appui pour d'autres, propageant des gestes, des manières de juger, des alliances possibles entre métiers et milieux. Dans ce mouvement, la valeur d'un exemple ne tient plus à sa reproductibilité, mais à sa capacité d'ouvrir un champ de possibles, de redéfinir ce qu'il est légitime d'appeler projet de design. C'est ainsi que se dessine, non pas un paradigme unique, mais peut-être une variété de micro-matrices articulées autour de valeurs partagées : la pertinence des choix par rapport au milieu du projet, la sobriété des moyens, la continuité entre conception et fabrication. Ces pratiques expérimentales, ancrées dans des territoires précis, dessinent les contours d'un nouveau régime disciplinaire où la connaissance se fabrique dans le faire et s'enrichit par le partage.

3. Valeurs partagées

Dans la perspective kuhnienne, les valeurs constituent un ensemble de repères partagés qui orientent les choix et les jugements des praticiens en pratique, sans pour autant produire une application uniforme d'une personne ou d'un cas à un autre. Comme le rappelle Thomas S. Kuhn, « des valeurs communes peuvent être un élément déterminant du comportement du groupe, même si les membres de ce groupe ne les appliquent pas de la même manière26 ».

3.1. Les valeurs partagées par ses pratiques

Les pratiques observées dans les filières du pisé, du réemploi ou du plastique recyclé témoignent en effet d'un socle de valeurs convergentes, et notre intérêt se porte à comprendre ce qui fait commun dans ces valeurs. Il est essentiel de distinguer les valeurs des croyances. Bien qu'elles existent et influencent les pratiques partagées, les croyances nous semblent plus complexes à aborder et nécessiteraient un traitement plus approfondi que nous ne pouvons pas nous permettre ici. Ces dernières relèvent, en effet, de représentations ou d'idéaux collectifs (la proximité avec la nature, l'autonomie, la sobriété énergétique...), tandis que les valeurs s'expriment dans les critères de jugement qui guident la pratique, elles semblent donc a priori plus propices à l'observation sur le terrain. Dans une conférence intitulée « Objectivité, jugement de valeur et choix d'une théorie27 », Thomas S. Kuhn explicite les valeurs qui permettent à une communauté scientifique de juger qu'une théorie est préférable à une autre. Ces valeurs – précision, cohérence, portée, simplicité et fécondité – ne sont pas des règles mécaniques mais des repères partagés pour trancher entre plusieurs propositions. Si, chez l'auteur, elles concernent d'abord le choix d'une théorie scientifique, nous faisons ici l'hypothèse qu'on peut les transposer avec prudence au champ du design afin d'éclairer les logiques collectives de jugement et de légitimation des pratiques. Dans les pratiques que nous avons observées (terre crue, recyclage des plastiques, ateliers hybrides), ces critères ne servent pas à dire qu'une théorie est vraie, mais à évaluer la pertinence d'un projet situé.

• La précision : Chez Thomas S. Kuhn, la précision renvoie à la capacité d'une théorie à « coller » aux observations. Transposée au design situé, elle apparaît dans l'expérimentation et le dialogue avec le terrain : la recherche du bon gisement, les tests de retrait au séchage, l'ajustement des recettes de pisé, le contrôle des mélanges de plastiques. La précision est alors une précision de l'expérience : elle permet aux praticiens d'agir et de communiquer comme experts de leur milieu, avec leurs pairs et avec les autres acteurs du projet.

• La cohérence (interne et externe) : Selon l'auteur, une bonne théorie doit être cohérente en elle-même et compatible avec les autres théories admises. Dans nos cas, la cohérence se lit dans l'accord entre la pratique et le milieu dans lequel elle s'inscrit : ateliers, chantiers participatifs, tiers-lieux. La multiplication des rencontres (workshops, collaborations, filières locales) produit une cohésion des pratiques entre elles et avec des pratiques plus anciennes (construction en terre, menuiserie, artisanat). Autrement dit, la cohérence n'est pas seulement logique : elle est écologique et contextuelle.

• La portée : La portée désigne l'aptitude d'une théorie à expliquer un plus grand nombre de phénomènes. Dans le design situé, la portée se manifeste quand des pratiques très locales (recycler un flux de plastique, valoriser une terre d'excavation) touchent à des modèles beaucoup plus larges : sobriété matérielle, critique du système production-consommation, transition écologique. La pratique déborde alors son cas particulier.

• La simplicité : L'auteur indique qu'une bonne théorie « apporte de l'ordre dans des phénomènes qui, pris un par un, resteraient isolés28 ». C'est exactement ce que font les démarches que nous décrivons : elles rassemblent dans un même geste la question du matériau, du territoire, de l'usage, de la transmission. La simplicité n'est pas ici minimaliste, elle est organisatrice : elle permet de faire tenir ensemble plusieurs problèmes (déchet, ressource, forme, pédagogie) qui, séparés, seraient moins opérants.

• La fécondité : Enfin, pour Thomas S. Kuhn, une théorie est féconde si elle permet de faire surgir de « nouveaux phénomènes29 ». C'est le point où nos pratiques rejoignent le plus clairement son analyse. L'intérêt de ces démarches tient à leur dimension spéculative. Elles constituent, selon nous, des dispositifs génératifs, selon le sens qu'en donnent Didier Debaise et Isabelle Stengers. En effet, ils nomment « dispositifs génératifs des modes d'agencement intentionnels, fabriqués collectivement, qui tout à la fois présupposent et induisent la capacité de celles et ceux qui y participent de faire sens en commun à propos de situations qui les impliquent. Le but de tels dispositifs n'est pas de parvenir à une unanimité qui lisserait les divergences et ferait taire les conflits, mais à un épaississement de ce qui a été réduit à une matière à conflit, soumis à la disjonction exclusive "ou bien, ou bien"30. » À ce titre, les démarches du design situé ont un intérêt à leur capacité à résister à l'amincissement du monde.

Dans notre contexte, ces dispositifs génératifs concernent tout ce qui est produit par le design situé : l'organisation des ateliers, l'hybridation des savoirs, mais aussi les objets et matériaux eux-mêmes. Le commun, s'il touche bien évidemment à la dimension cosmopolitique des groupes humains qui pratiquent au sein de ces milieux touche également la manière de faire projet au cours du trajet instaurateur durant lequel le design dialogue avec des acteurs humains et autres qu'humains pour accompagner la survenue d'alternatives au design dominant issu de la production de masse.

Ainsi, en transposant les critères de Thomas S. Kuhn, nous pouvons dire que ces pratiques se jugent collectivement sur : leur précision dans le rapport au milieu, leur cohérence avec les autres pratiques situées, leur portée au-delà du cas local, leur simplicité comme capacité à ordonner des problèmes dispersés, leur fécondité comme puissance d'ouverture de possibles. C'est à ce niveau que se joue, non pas la validité d'une théorie, mais la consolidation d'une matrice pratique en devenir. Étant donné que nous avons cherché à comprendre en quoi le modèle kuhnien était transposable à un ensemble visant à identifier le commun de ces pratiques, nous n'avons pas pris le temps d'en faire une lecture critique, elle resterait à écrire pour compléter la pertinence de cette proposition.

3.2. L'instauration des possibles et l'épaississement du monde

La cohérence de la matrice du design situé s'élabore à la croisée de plusieurs filiations philosophiques – Whitehead, Souriau, Stengers – dont les convergences éclairent les dimensions spéculatives du faire. Les travaux d'Isabelle Stengers mettent en évidence cette filiation31 de manière rigoureuse, lorsqu'elle définit la pensée spéculative comme une pensée des possibles en présence au sein d'une situation, et non comme une activité détachée de la réalité. Le design situé, de ce point de vue, consisterait à actualiser certaines virtualités plutôt que d'autres, à faire exister ce qui, dans une situation donnée, est susceptible de prendre forme.

Les analyses précédentes ont montré que les pratiques observées du design situé – qu'elles relèvent de la terre crue, du réemploi ou du recyclage – engagent le designer dans une relation continue avec la matière et le milieu. Cette posture, fondée sur l'observation, l'ajustement et l'expérimentation, rappelle les conceptions anthropologiques du faire développées par Tim Ingold dans Faire, Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture32 : la forme y naît du dialogue entre geste, matériau et environnement, plutôt que de la projection d'un modèle préexistant. Ces dynamiques de co-transformation renvoient au processus d'instauration décrit par Étienne Souriau, selon lequel l'œuvre advient au fil d'un trajet instaurateur33, dépassant le modèle hylémorphique hérité d'Aristote. Dans ce cadre, le rôle du designer apparaît moins comme celui d'un concepteur que comme celui d'un accompagnant – un praticien qui suit la matière-flux34, « se met à sa hauteur », et participe à la venue au monde de l'œuvre. La matière, considérée comme un flux en devenir, devient matériau lorsqu'elle se laisse saisir35 en des points de lucidité36, où s'actualisent ses potentialités d'usage, ses qualités sensibles et symboliques. C'est dans cette tension entre accompagnement et spéculation que se situe la contribution du designer, engageant le projet dans un mouvement d'instauration partagé entre humains, autres qu'humains, milieux et matériaux.

Le designer agit dans un espace de contraintes et de potentialités, où chaque projet engage matériaux, usages et imaginaires. Le travail consiste à actualiser certaines virtualités plutôt que d'autres, en mobilisant des tactiques de terrain proches du bricolage ou du rebond, plutôt qu'une stratégie préétablie. Le matériau, porteur d'histoires et de mémoires, introduit une altérité à interpréter, qui appelle autant l'expérience sensible que la projection imaginaire. Le projet devient ainsi le lieu d'une spéculation partagée entre matière et praticien, où la connaissance se tisse dans l'action. Cette dynamique rejoint la pensée de Whitehead, pour qui « ce qui aurait pu être, les choix qui se sont opérés et les sélections qui ont eu lieu sont constitutifs du sentir37 ». Chaque œuvre de design témoigne alors de cette co-présence des possibles non réalisés, où s'invente un rapport vivant et évolutif entre humains, milieux et matériaux : l'un des fondements mêmes de la matrice du design situé. Cette co-présence des virtualités nourrit la dynamique du design situé, qui vise moins à stabiliser des formes qu'à entretenir un rapport vivant au milieu et à ses devenirs. C'est dans cette tension spéculative, entre actualisation et virtualité, que se joue la portée cosmopolitique de ces pratiques : inventer d'autres manières de faire projet pour résister à l'amincissement du monde.

Conclusion

L'analyse des pratiques situées, au travers de cas concrets, a mis en évidence un régime de projet émergent, fondé sur le trajet instaurateur, la correspondance avec les milieux et la pertinence des choix opérés par le designer vis-à-vis de la réalité des situations. Ces démarches ne produisent pas seulement des objets : elles instaurent des relations opératoires et spéculatives entre les matériaux, les acteurs et les milieux de production et de vie, traduisant un changement d'épistémè où la conception devient un processus de connaissance partagé, ajusté aux situations et aux possibles.

La lecture croisée de Kuhn, Souriau et Stengers permet d'en saisir la portée épistémologique et éthique. De Kuhn, le design situé retient l'idée de valeurs partagées – précision, cohérence, fécondité – qui guident les choix sans en figer les formes. De Souriau, il hérite la logique instauratrice : le projet comme épreuve de la pertinence des choix, où la réussite ne tient pas à la conformité à un modèle mais à la tenue d'un accord avec la situation. De Stengers enfin, il emprunte la perspective cosmopolitique, qui engage à composer avec la pluralité des existences plutôt qu'à chercher à les réduire. Ces trois héritages s'entrecroisent dans la définition d'un design qui ne se contente pas d'accompagner la transition écologique, mais invente ses propres conditions de possibilité.

En ce sens, la matrice du design situé ne constitue pas un nouveau paradigme fermé, mais une structure ouverte, un champ d'expérimentation où le projet devient un milieu d'instauration. Les dispositifs génératifs observés dans les ateliers de pisé, de réemploi ou de plastique recyclé montrent comment le design peut articuler rigueur expérimentale, responsabilité collective et imagination spéculative. Ils dessinent les contours d'un savoir-faire collectif, attentif à la matérialité des situations autant qu'à leur potentiel de transformation. Ainsi, repenser la matrice du design à partir des pratiques situées revient à déplacer le centre de gravité de la discipline : du contrôle vers la composition, du modèle vers le milieu, du produit vers le processus. Ce déplacement ne relève pas d'un idéal moral mais d'une nécessité épistémique : résister à l'amincissement du monde en maintenant la capacité du design à instaurer des possibles, à faire tenir ensemble les existences humaines et non humaines dans un même horizon de sens.

Bibliographie

AZÉMA Claire « Conduite instauratrice de l'œuvre, entre expérience et expérimentation : faire atelier. », dans Azéma Claire (dir.), Les Arts de faire : Acte 1 – Les modes d'existence de l'atelier en Arts et en Design, Revue Design Arts Medias, 11/2021, Consulté le 21 octobre 2025, URL : https://journal.dampress.org/issues/les-arts-de-faire-acte1-les-modes-dexistence-de-latelier-en-arts-et-en-design/conduite-instauratrice-de-loeuvre-entre-experience-et-experimentation-faire-atelier.

AZÉMA Claire & MALAURIE Christian (dir.), Faire avec le milieu : Art, Design et médialités du paysage, Revue Design Arts Médias, n° 5, 2022.

DEBAISE Didier, L'âppat des possibles, Reprise de Whitehead, Paris, Les presses du réel, coll. Intercession, 2015.

DEBAISE Didier & STENGERS Isabelle, « L'insistance des possibles. Pour un pragmatisme spéculatif », dans Multitudes, n° 65(4), 2016, p. 82 sq. https://doi.org/10.3917/mult.065.0082, Consulté le 21 octobre 2025.

DEBAISE Didier & STENGERS Isabelle, « Résister à l'amincissement du monde », dans Multitudes, 2021/4 n° 85, p. 129-137, 2021. DOI : 10.3917/mult.085.0129. URL : https://shs.cairn.info/revue-multitudes-2021-4-page-129?lang=fr, Consulté le 05 septembre 2025.

ÉVRARD SAMUEL Karine & CARRÉ Maxime, « Entre communautés de pratique et communautés épistémiques : l'émergence de communautés hybrides dans les espaces urbains : » dans Systèmes d'information & management, Volume 23, n°1 (2018) : p. 41‑63. https://doi.org/10.3917/sim.181.0041, Consulté le 21 octobre 2025.

INGOLD Tim, Faire – Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture, Bellevaux, Dehors, 2017.

KUHN Thomas S., La structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, traduit de l'américain par Laure Meyer, Paris, Flammarion, 1983, (correspond à l'édition augmentée et revue par l'auteur de 1970).

KUHN Thomas S., « Objectivity, Value, and Theory Choice. », Conférence (Machette Lecture) donnée à l'université Furman, 30 novembre 1973, dans Kuhn, T. S., The Essential Tension – Selected Studies in Scientific Tradition and Change, Chicago, The University of Chicago Press, 1977, p. 320-339.

LAVE Jean & WENGER Étienne, Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.

MANZINI Ézio, « Design Culture and Dialogic Design », dans DesignIssues, Massachusetts Institute of Technology, Volume 32, Number 1 Winter 2016, doi:10.1162/DESI_a_00364, Consulté le 21 octobre 2025.

RENARD Laurent, CLOUTIER Martin, « Design, Science et Technologie : quels modèles et idéauxtypes pour la recherche en science du design ? » Projectics / Proyéctica / Projectique 20, n°2 (2018) : p. 63‑89. https://doi.org/10.3917/proj.020.0063, Consulté le 21 octobre 2025.

ROY Émilie, TROTCHOT Éric, MOINEAU Christophe, « Enseigner Le Design – enjeux de démocratie », dans La matrice disciplinaire des Arts appliqués et Cultures artistiques, Belfort-Montbéliar, Université de technologie de Belfort-Montbéliard, 2024. https://doi.org/10.3917/utbm.didie.2024.01.0099, Consulté le 21 octobre 2025.

SOURIAU Étienne, « Du mode d'existence de l'œuvre à faire », dans SOURIAU, Étienne, Les différents modes d'existence, suivi de L'œuvre à faire, Présentation Bruno Latour et Isabelle Stengers, Paris, PUF, coll. Métaphysiques, 2009.

WENGER Étienne, Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity, Cambridge University Press, 1998.

WHITEHEAD Alfred N., Procès et réalité. Essai de cosmologie, trad. Fr. D. Janicaud et M. Elie, Paris, Gallimard, 1995.

Communication dans un colloque international

BELLE Virginie, « Frugality and ecological innovation. Reemployance, a field of opportunities between recycling and textile reuse », International Conference, CIMAD, du 26 au 28 mai 2025, Saint-Étienne et Lyon.

sitographie

https://www.gimmic-design.com/

-

KUHN Thomas S., La structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, traduit de l'américain par Laure Meyer (correspond à l'édition augmentée et revue par l'auteur de 1970), p. 247. ↩

-

Pour ne citer que deux exemples récents de définition de la matrice disciplinaire du design ou des arts appliqués : RENARD Laurent, CLOUTIER Martin. « Design, Science et Technologie : quels modèles et idéauxtypes pour la recherche en science du design ? » Projectics / Proyéctica / Projectique 20, n°2 (2018), p. 63‑89, https://doi.org/10.3917/proj.020.0063, ou ROY Émilie, TROTCHOT Éric, MOINEAU Christophe, « Enseigner Le Design – enjeux de démocratie », dans La matrice disciplinaire des Arts appliqués et Cultures artistiques, Belfort-Montbéliar, Université de technologie de Belfort-Montbéliard, 2024. https://doi.org/10.3917/utbm.didie.2024.01.0099 ↩

-

Cf. AZÉMA Claire, MALAURIE Christian (dir.), Faire avec le milieu : Art, Design et médialités du paysage, Revue Design Arts Médias, n° 5, 2022. ↩

-

MANZINI Ézio, « Design Culture and Dialogic Design », dans DesignIssues, Massachusetts Institute of Technology, Volume 32, Number 1 Winter 2016, doi:10.1162/DESI_a_00364, p.53, traduit par nos soins. ↩

-

Gimmic Design travaille par exemple avec son fournisseur principal à la redécoupe des chutes de profilés d'aluminium comme préalable à la collecte du déchet industriel et à son réemploi. ↩

-

Fillière présentée par BELLE Virginie, doctorante à l'Université Jean Monnet, Saint-Étienne, France dans sa communication initulée « Frugality and ecological innovation. Reemployance, a field of opportunities between recycling and textile reuse », International Conference, CIMAD, du 26 au 28 mai 2025, Saint-Étienne et Lyon. ↩

-

cf. La critique du schéma hylémorphique par Tim Ingold, dans INGOLD, Tim, Faire – Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture, Bellevaux, Dehors, 2017. ↩

-

AZÉMA Claire « Conduite instauratrice de l'œuvre, entre expérience et expérimentation : faire atelier. », dans AZÉMA Claire (dir.), Les Arts de faire : Acte 1 – Les modes d'existence de l'atelier en Arts et en Design, Revue Design Arts Medias, 11/2021, (consulté le 21/10/2025), URL : https://journal.dampress.org/issues/les-arts-de-faire-acte1-les-modes-dexistence-de-latelier-en-arts-et-en-design/conduite-instauratrice-de-loeuvre-entre-experience-et-experimentation-faire-atelier ↩

-

SOURIAU Étienne, « Du mode d'existence de l'œuvre à faire », dans SOURIAU Étienne, Les différents modes d'existence, suivi de L'œuvre à faire, Présentation Bruno Latour et Isabelle Stengers, Paris, PUF, coll. Métaphysiques, 2009. p. 208. ↩

-

Ibid. ↩

-

Cf. Conclusion de AZÉMA Claire « Conduite instauratrice de l'œuvre, entre expérience et expérimentation : faire atelier. », op. cit. ↩

-

https://craterre.org/ L'association CRAterre a été fondée le 6 février 1979 par : Patrice DOAT, Alain HAYS, Hugo HOUBEN, Silvia MATUK et François VITOUX. Elle s'appelait « Centre de Recherche et d'Application Terre » avant de devenir le « Centre international de la construction en terre » à la fin des années 1980. ↩

-

« WILFREDO CARAZAS AEDO architecte consultant habitat et patrimoine, spécialiste du matériau terre crue, est l’auteur et le concepteur de cet atelier pédagogique dans toutes ses dimensions : contenu, méthode, conception du matériel et du manuel pédagogique. Developpé lors de la formation DSA Architecture de terre de l’ENSAG en 2001, cet exercice s’est enrichi de diverses contributions au cours de sa diffusion à travers le monde entier ». Source : https://amaco.org/wp-content/uploads/2021/04/20210406_Kit_TestCarazas_web.pdf, consulté le 2 novembre 2025. ↩

-

Nous recourons au terme d'atelier pour définir ces lieux de manière homogène en mettant en avant leur qualité première de lieux du faire qui s'invente et se fabrique au cours de projets menés. Cela nous permet de mieux faire ressortir ce qui les distingue les uns des autres. ↩

-

WENGER Étienne, Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity, Cambridge University Press, 1998 et LAVE, Jean & WENGER, Étienne, Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation, Cambridge, Cambridge University Press, 1991. ↩

-

ÉVRARD SAMUEL Karine, et CARRÉ Maxime, « Entre communautés de pratique et communautés épistémiques : l'émergence de communautés hybrides dans les espaces urbains : » dans Systèmes d'information & management, Volume 23, n°1 (2018), p. 41‑63. https://doi.org/10.3917/sim.181.0041. ↩

-

CRAterre, Centre international de la construction terre, Grenoble, création 1979. ↩

-

KUHN Thomas S., op. cit. p. 251 ↩

-

KUHN Thomas S., « Objectivity, Value, and Theory Choice. », Conférence (Machette Lecture) donnée à l'université Furman, 30 novembre 1973, publiée dans KUHN Thomas S., The Essential Tension – Selected Studies in Scientific Tradition and Change, Chicago, The University of Chicago Press, 1977, p. 320-339. ↩

-

Ibid. ↩

-

Ibid. ↩

-

DEBAISE, Didier, STENGERS, Isabelle, « Résister à l'amincissement du monde », Revue Multitudes 85, n°4 (2021), https://doi.org/10.3917/mult.085.0129. (consulté le 24 octobre 2025) ↩

-

Notre recherche s'élabore depuis plusieurs années suivant les pensées de divers philosophes, notamment John Dewey, Étienne Souriau, Henri Bergson, William James, Isabelle Stengers, Bruno Latour, et Dider Debaise. Dewey établit un lien entre l'organisme et son environnement, tandis que Souriau introduit les concepts d'instauration et de mode d'existence de l'œuvre à faire. Bergson correspond avec James et influence les travaux de Souriau ou de Dewey. La notion d'expérience de James et les travaux de Stengers et Latour sont également examinés. Plus récemment, nous avons approfondi les travaux de Dider Debaise sur Process et réalité de Whitehead. ↩

-

INGOLD, Tim, Faire – Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture, Bellevaux, Dehors, 2017. ↩

-

AZÉMA Claire « Conduite instauratrice de l'œuvre, entre expérience et expérimentation : faire atelier. », op. cit. ↩

-

DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2, Paris, Minuit, 1980, p. 509 ↩

-

Au sens où elle s'offre à ma sensibilité pour que je puisse m'en saisir. Ainsi, je ne saisis (dans ces points de lucidité) que partiellement le matériau qui m'échappe sans cesse, en partie. ↩

-

SOURIAU Étienne, L'Instauration philosophique, Paris, Librairie Félix Alcan, coll. « Bibliothèque de philosophie contemporaine », 1939, p. 239 sq. ↩

-

WHITEHEAD Alfred N., Procès et réalité. Essai de cosmologie, traduction française de D. Janicaud et M. Elie, Paris, Gallimard, 1995, p. 364. ↩