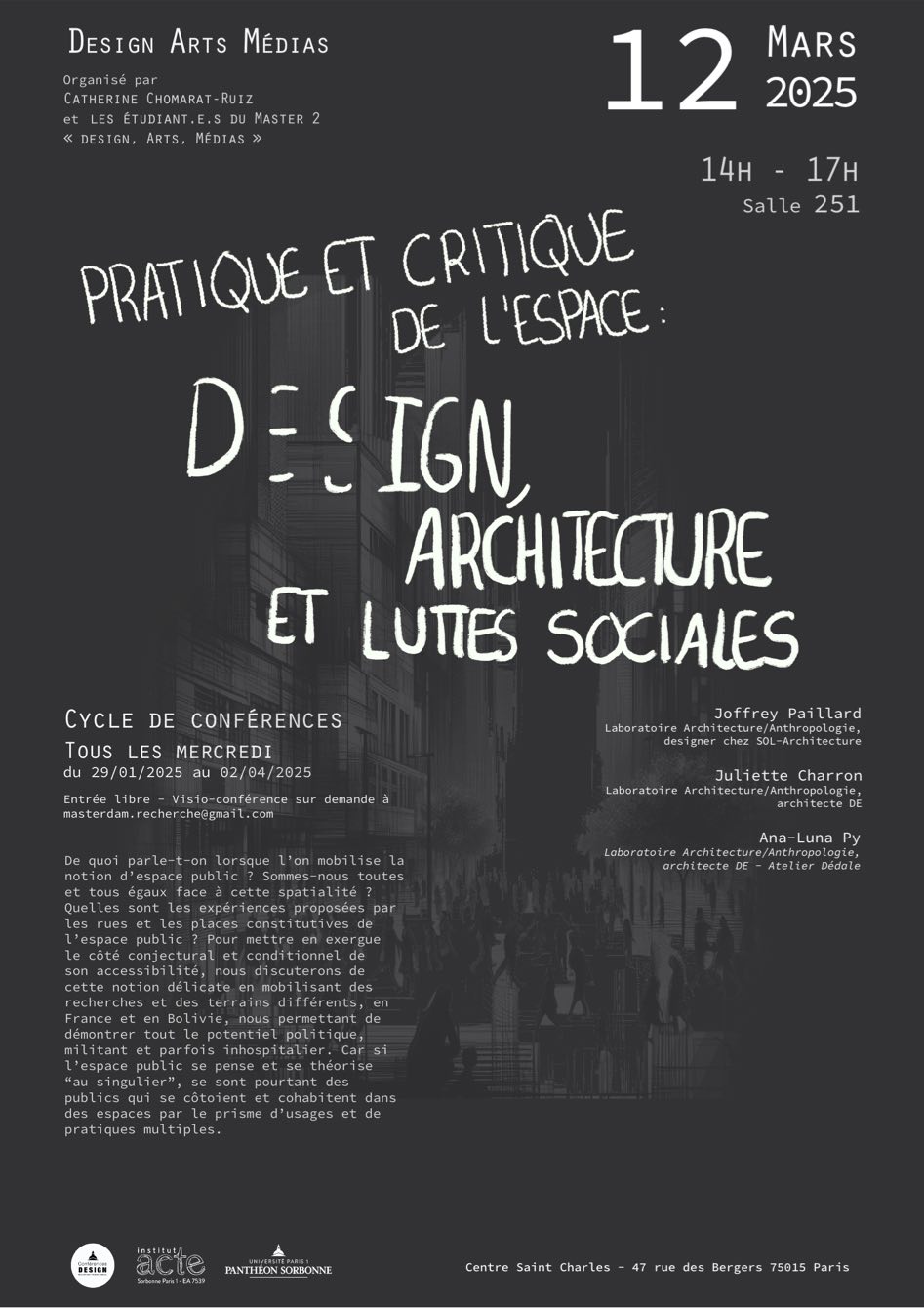

Séance n°5, mercredi 12 mars 2025. Compte-rendu rédigé par Tristan Le Dem.

Podcast 5

https://open.spotify.com/episode/3KPbCwsswUdAGEGE1EvYSw?si=D3kO2v9oTUaKcHhB-DcpqA

Cette quatrième séance du séminaire « Design, Arts, Médias » a été consacrée à l’articulation entre le design et la ville, et à l’espace public en tant qu’espace politique et espace de luttes sociales suivant trois échelles : la Place des Fêtes dans le 19ème arrondissement de Paris, le mobilier urbain et son aménagement dans l’espace public, ainsi que les mouvements de résistance et de réappropriation des espaces publics en Bolivie.

L’expérience de l’espace public est à la fois subjective et commune, mais passe par son aménagement censé faciliter la vie et l’épanouissement personnel de tout le monde. Les spatialités proposées dans l’espace public sont construites et produites par les habitudes l’architecture : elles s’organisent selon des rythmes et des temporalités changeantes.

Quel espace pour quel public ? Quel public pour quel espace ? Les questions de la cohabitation des publics dans l’espace sont abordées tout au long de cette conférence. Différentes notion seront abordées pour démontrer l’aspect militant, mais aussi parfois inhospitalier de l’espace public.

1. Juliette Charon : « Résoudre l’espace public ? Rupture et continuité dans les récits d’aménagement de la Place des Fêtes »

Architecte en agence, Juliette Charon, se pose la question de « ce qui fait Place ». En effet, les places publiques occupent une position centrale dans l’aménagement urbain, à la fois comme espaces physiques et comme objets de représentations sociales et politiques. Pourtant, elles posent problème : par qui et pour quoi sont-elles conçues ? Comment s’articulent les enjeux urbains, sociaux et politiques autour de leur aménagement ? Loin de se limiter à une simple question d’organisation spatiale, la place est un lieu d’interactions où se croisent des usages, des symboles et des mémoires. Elle est un révélateur des tensions entre continuité et rupture dans les modèles d’aménagement urbain.

L’exemple des réaménagements des places parisiennes, dont la place des Fêtes, illustre ces tensions. Ces projets s’inscrivent dans une volonté de réinventer les places, en intégrant des principes contemporains d’urbanisme participatif et en remettant en question le modèle fonctionnaliste des années 1960-1975. Le géographe Jean-Marc Besse souligne que l’espace public est à la fois une réalité concrète et une métaphore. Il ne se limite pas à une fonction utilitaire mais se compose de dimensions systémiques, communicationnelles et symboliques.

L’aménagement des places doit ainsi être pensé à plusieurs échelles :

-À grande échelle, il s’agit de leur intégration dans un réseau urbain plus large, en cohérence avec les dynamiques métropolitaines.

-À petite échelle, la place est un lieu d’usages quotidiens et d’interactions sociales.

Les nouvelles approches de l’urbanisme mettent en avant une stratégie de mise en réseau des places, avec une dynamique de co-conception et de co-construction. Cette démarche intègre la participation des habitants et des usagers, renforçant la dimension sociale et symbolique de l’espace public. Si cette approche présente une forte valeur marketing, elle traduit aussi une volonté de moderniser les modes de gouvernance urbaine.

Les actions de participation doivent être définies avec précision : qui participe, comment, et dans quelle mesure cela influence-t-il réellement la conception des espaces ?

Pour comprendre la place en tant qu’espace vécu, une enquête ethnographique est essentielle. Une approche situationnelle permet d’observer la diversité des usages :

-Les situations occasionnelles, qui témoignent de l’appropriation ponctuelle de l’espace.

-Les situations répétitives, qui ancrent des pratiques dans le quotidien.

-Les situations rituelles, qui confèrent une signification symbolique forte à certains usages de la place.

Ainsi, la place publique symbolise le rapport de chacun à lui-même et aux autres occupants. Son existence est le produit d’une multiplicité de points de vue et de récits, qui participent à sa construction sociale et politique.

2. Joffrey Paillard : « Fonctions, usages et pratiques - Design, vie quotidienne, espace public »

Joffrey Paillard, designer urbain et chercheur, s’intéresse aux objets et à leurs usages. Les objets qui nous entourent ne se limitent pas à leur fonction première : ils sont le support de multiples usages qui s’ajoutent sans pour autant altérer leur fonction initiale. Prenons l’exemple du stylo : sa fonction est de contenir et libérer de l’encre, mais ses usages sont variés – écrire, dessiner, tapoter nerveusement sur une table, ou même servir d’accessoire improvisé. Cette multiplicité d’usages s’accompagne souvent d’une hiérarchisation et d’une catégorisation qui influencent notre manière d’interagir avec ces objets. Dans l’espace urbain, cette indétermination entre fonction et usage est plus ou moins forte selon le contexte et les dispositifs en place. La signalétique et le mobilier urbain, par exemple, ne se contentent pas d’organiser l’espace : ils influencent directement les comportements et les interactions sociales.

L’exemple de la crise sanitaire illustre bien cette influence. L’apparition soudaine de dispositifs graphiques et de signalétique dans l’espace public a transformé notre perception de l’environnement et des autres. Ces marques au sol, ces panneaux et ces fléchages avaient une fonction sanitaire, mais participaient aussi à la fabrication d’une ambiance anxiogène, introduisant une gestion des flux et des distances qui modifiait nos comportements. Ces dispositifs posent une question fondamentale : comment le design urbain façonne-t-il l’organisation de l’espace et nos interactions sociales ? Un simple marquage au sol peut-il être aussi dissuasif qu’une barrière physique ? En organisant les comportements de manière intuitive, la signalétique urbaine ajoute des flux de pouvoir invisibles qui structurent, voire contraignent, l’expérience urbaine.

Certains dispositifs de design urbain incarnent une forme d’inhospitalité, limitant ou empêchant certaines catégories de la population de s’approprier l’espace public. Un banc peut, par exemple, interférer avec la socialisation des personnes âgées si sa conception ne tient pas compte de leurs besoins (assise trop basse, absence d’accoudoirs facilitant l’action de se lever). De même, des formes de mobilier urbain conçues pour empêcher certaines pratiques – comme les accoudoirs centraux sur les bancs pour éviter qu’on s’y allonge – participent à une matérialisation du contrôle social.

Ce phénomène relève d’une micro-sociologie des rapports sociaux et questionne la manière dont la ville est conçue pour certains usagers au détriment d’autres. En opposant sécurité et hospitalité, ces choix de design traduisent souvent des oppositions plus profondes entre différents publics sociaux et modes de vie. L’espace public est ainsi façonné par des objets et des dispositifs qui ne sont jamais neutres : ils orientent les comportements, façonnent la vie sociale et révèlent des tensions entre inclusion et exclusion, entre contrôle et liberté d’usage.

3. Ana-Luna Py : « L’espace public comme lieu de lutte »

L’espace public en Bolivie est un lieu de tensions, de résistances et de réappropriations quotidiennes. Dans les zones andines, les usages de la rue vont bien au-delà de leur fonction première : ils portent une charge symbolique et historique forte, inscrite dans les luttes sociales, les pratiques commerciales et les fêtes populaires. Ce qui peut sembler anodin – vendre sur un marché, célébrer une fête ou défiler dans les rues – est en réalité un moyen de rendre visible des identités et des revendications. Dans un contexte marqué par les inégalités et les rapports de domination, l’occupation de la rue devient un acte politique. Les révoltes sociales en Bolivie passent par des mobilisations massives qui investissent l’espace public pour affirmer une présence, revendiquer des droits et exercer une pression sur le pouvoir en place. Ces luttes ne se limitent pas à des événements exceptionnels : elles sont quotidiennes, qu’il s’agisse de protestations contre des politiques d’exclusion ou de batailles pour l’accès au territoire et aux ressources.

Les fêtes urbaines, omniprésentes dans les villes boliviennes, sont souvent perçues sous leur aspect joyeux et folklorique. Pourtant, elles constituent aussi une forme de réappropriation de l’espace par les populations indigènes, en particulier pendant et après la période coloniale. Ces célébrations étaient un moyen de contourner les interdictions coloniales en mélangeant des divinités indigènes et chrétiennes, permettant ainsi d’honorer leurs croyances tout en évitant la répression. Aujourd’hui encore, le parcours de certaines processions dans les quartiers riches est une manière d’affirmer la présence des classes populaires et de revendiquer leur droit à la ville.

Le commerce de rue est un autre exemple d’appropriation de l’espace urbain. Souvent dévalorisés, ces vendeurs sont stéréotypés comme des paysans sans éducation, et leur présence est perçue comme une nuisance. Cette invisibilisation des commerçants de rue s’inscrit dans une dynamique de contrôle et de marginalisation des classes populaires. Pourtant, pour beaucoup, ce commerce est un moyen de survie et une stratégie d’adaptation à la ville, notamment pour les populations récemment installées.

En reprenant le contrôle de la rue à travers leurs activités, ces vendeurs remettent en cause les hiérarchies sociales et spatiales qui tentent de les exclure. L’espace public devient alors un lieu de résistance et de négociation permanente, où se jouent les rapports de pouvoir entre différents groupes sociaux. Que ce soit à travers les mobilisations sociales, les fêtes ou le commerce de rue, l’espace public bolivien est un terrain de luttes permanentes, où les populations marginalisées affirment leur présence et revendiquent leur place dans la ville. Ce faisant, elles transforment l’espace urbain en un lieu de résistance, d’expression et d’adaptation, où se mêlent enjeux sociaux, culturels et politiques.

Conclusion

L’espace public est bien plus qu’un simple cadre matériel où se déroulent nos interactions quotidiennes. Il est un terrain de luttes, un espace de négociation et de pouvoir où se jouent des enjeux sociaux, politiques et symboliques. Que ce soit dans les rues de Paris, dans les marchés boliviens ou dans l’aménagement du mobilier urbain, les usages de l’espace public dépassent souvent sa fonction initiale, révélant des tensions entre inclusion et exclusion, contrôle et appropriation, continuité et rupture. D’un côté, les politiques d’aménagement urbain tendent à structurer et hiérarchiser les espaces, parfois en restreignant leur accessibilité à certaines catégories de la population. L’exemple des dispositifs de signalétique ou du mobilier urbain inhospitalier illustre comment le design peut façonner, voire contraindre, les comportements dans la ville. De l’autre, des formes de résistance émergent : mobilisations sociales, commerce de rue, fêtes populaires, autant de pratiques qui contestent l’ordre établi et affirment des identités souvent marginalisées. Ces dynamiques montrent que l’espace public n’est jamais neutre : il est constamment redéfini par les usages et les luttes qui l’animent. Chaque acte d’occupation, qu’il soit politique, commercial ou festif, contribue à façonner la ville et à remettre en question les normes dominantes. En ce sens, l’espace public est bien plus qu’un lieu de passage : il est un espace vivant, conflictuel et en perpétuelle transformation, reflet des rapports de force et des aspirations qui traversent nos sociétés.

Figure 5. Conférence 5