Séance n°6, mercredi 19 mars 2025. Compte-rendu rédigé par Célestine Bel

Podcast 6

https://open.spotify.com/episode/7r5SsWTpB2rhrjnUNWNlHN?si=OCyNem1pQnSvYBYUve1_pQ

Les recherches actuelles tournées vers la transition écologique permettent d’aborder différemment le rapport à l’objet mais aussi à la médiation. Faire moins ou ralentir le rythme permet alors de réinventer et d’expérimenter dans le domaine de la culture. Tel est l’objet général de la séance.

1. Anne Santini : introduction d’une écologie de l’art

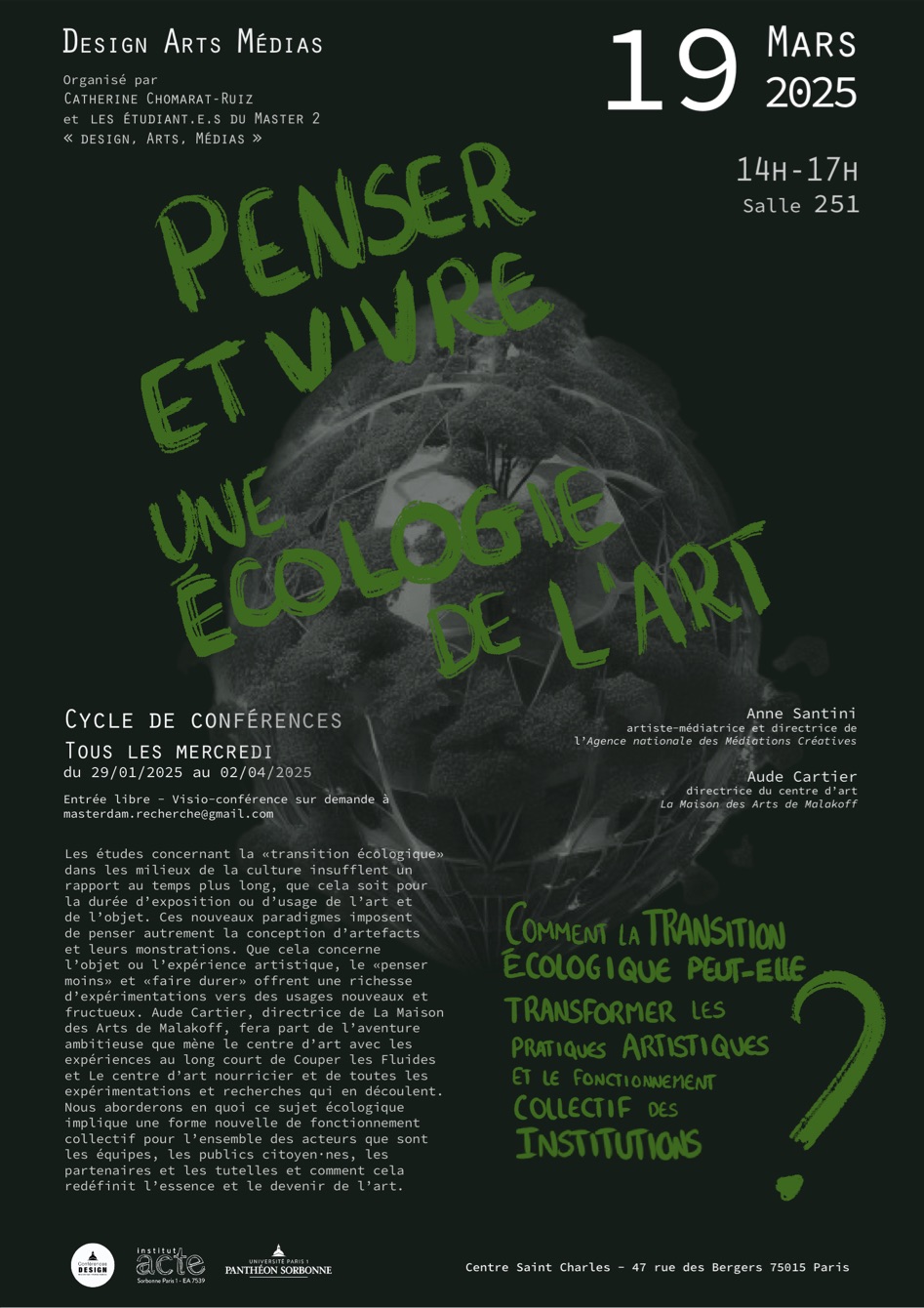

À travers cette conférence intitulée « Penser et vivre une écologie de l’art », l’« artiste-médiatrice », telle que l’évoque Anne Santini, représente une position qui va bien au-delà de la simple transmission entre l’artiste et le public. Dans le cadre du « Laboratoire des Médiations en Art Contemporain », des professionnels de la médiation sont regroupés autour de formations, recherches et échanges, donnant lieu à une véritable expérimentation des médiations. Ceci permettant d’aller au-delà des formes traditionnelles. Le médiateur n’est plus qu’un relais pour l’institution ou l’artiste ; il prend part à une relation plus active, sans se limiter à être une simple voix. Dans ce contexte, le groupe Commando, créé en 2013, permettait de faire « n’importe quoi avec l’art » par la médiation expérimentale, libérant ainsi la médiation de ses contraintes habituelles. Cette approche visait à réinventer la place du médiateur, qui, en tant qu’auteur, a encore une position à défendre dans le champ de l’art. La question que sous-tend cette réflexion est celle de ce qui se joue entre l’œuvre et le public, dans les différentes échelles du processus de médiation.

Il ne s’agit plus seulement de faire exister un rapport entre l’artiste et son public, mais de penser ce rapport comme un système vivant, un écosystème qui relie l’artiste, l’œuvre, le public et le lieu. Ce fonctionnement, qui s’étend du sujet de l’artiste à celui d’une structure, interroge les modes de médiation et la place de chacun dans ce réseau. Au Musée des Abattoirs de Toulouse, cette réflexion prend forme. Les musées ont travaillé sur la question de leur rôle dans la société actuelle, notamment à la suite du rapport de la mission « Musées du XXIe siècle ». Ce rapport met en lumière l’importance de repenser le musée comme un forum citoyen, un espace de dialogue et d’échanges. Une grande discussion au sein du Conseil international des musées a souligné que le rôle des musées ne pouvait plus être figé et que ceux-ci devaient se redéfinir face à de nouveaux enjeux sociaux. Cette reconfiguration a également été influencée par les crises sanitaires et écologiques : le Covid-19 et les sécheresses ont poussé les institutions culturelles à repenser leur place et leur action. Dans ce cadre, le Shift Project, association qui a pour but de réduire le changement climatique, par son initiative « Décarbonons la culture », apporte de nouveaux points de réflexion. Elle pose l’idée de rallonger le temps d’exposition, d’aller au-delà de la rapidité de consommation, et de prendre davantage de temps avec les œuvres, dans une démarche éco-responsable et durable.

2. Léa Djurado : Le cas de la Maison des arts de Malakoff

Cette démarche se retrouve ainsi à la Maison des arts de Malakoff, un centre d’art au service de la ville. Ce lieu est un véritable laboratoire de transmission, avec une approche éco-responsable de la médiation. Le centre met en place des actions concrètes pour réduire son empreinte écologique, avec seulement deux expositions par an afin de limiter l’impact environnemental. Parmi ses initiatives, le projet « Couper les fluides, alternative pragmatopique », mené entre le 12 février et le 8 juillet 2023, a consisté à couper l’électricité, l’eau et d’autres fluides, invitant l’équipe à s’adapter à cette nouvelle réalité. Il s’agissait de repenser le fonctionnement du lieu, sans ordinateur, sans lumière artificielle, sans fluides, et de trouver de nouvelles formes de vie et d’interaction dans cet espace. Cette expérience, sans aucun travail de communication, a pourtant permis de tripler le nombre de visiteurs, un résultat qui démontre l’intérêt de ces nouvelles initiatives.

Les œuvres exposées à la Maison des arts pendant cette période étaient également en lien avec des pratiques qui interrogent le rapport à l’environnement et à l’interaction humaine. Des artistes comme Anouck Durand-Gasselin, Laurent Tixador, et Morgane Baffier ont proposé des œuvres qui encouragent le public à participer, à s'engager physiquement et intellectuellement. Des installations comme Myciculture (2023) ou des actions comme celles d’Endre Tót, On est heureux quand on manifeste (1979), incitent les visiteurs à se connecter avec les œuvres de manière active, parfois corporelle. Par ailleurs, l’économie réalisée sur la consommation d’énergie et le transport des œuvres a permis de réinvestir dans la rémunération des artistes et dans le soutien de la création.

Des projets de coopération avec des chercheurs et des écoles, favorisent aussi une approche collective du travail artistique et des questions de société. L’équipe du centre d’art participe activement à la conception des projets, et non simplement à la médiation, ce qui renforce la dimension collaborative et expérimentale du lieu. Un guide a été créé pour les partenaires et intervenants, et un journal de bord a été mis en place pour documenter et partager cette expérience. Aujourd’hui, l’Agora créée par Olivier Valrot, la Champignonnière ou encore la cuisine sans fluides continuent d’alimenter cette réflexion. Ces éléments sont maintenant des espaces permanents du centre d’art, des lieux qui permettent de partager et discuter, pour l’Agora par exemple, ou encore la cuisine, espace de différents ateliers et expérimentations.

Les projets expérimentés sont des illustrations de la manière dont un centre d’art peut se réinventer, tout en engageant les citoyens dans une démarche active et réfléchie. L’expérimentation actuelle « Un centre d’art nourricier » s’est déroulé en plusieurs parties : éco-luttes, boycore-monde et le projet actuel les moulineuses. Elles reprennent les thématiques des luttes sociales et féministes, questionnant à la fois les rapports de pouvoir dans le monde de l’art et la place de la culture dans les mouvements de résistance. Le chapitre Les moulineuses s’inspire des premières grèves féministes de 1869 à Lyon et interroge le rôle des femmes dans les luttes sociales et dans le milieu de l’art, un thème particulièrement pertinent pour Malakoff, une ville marquée par son histoire ouvrière.

Par ces différentes initiatives, cet espace incarne un « lieu nourricier », à la fois pour l’intellect et pour les actions concrètes, comme le potager participatif ou les actions menées avec des associations locales. Le centre réunit ainsi une pluralité d’acteurs, allant des artistes aux citoyens, dans une démarche où l’art devient à la fois un outil de réflexion et d’action collective.

Conclusion

La médiation artistique, à travers les projets évoqués, devient ainsi un processus vivant, un véritable écosystème où chacun joue un rôle, et où l’œuvre, le public, l’institution et l’environnement se trouvent liés dans une relation de réciprocité et de transformation.

Figure 6. Conférence 6