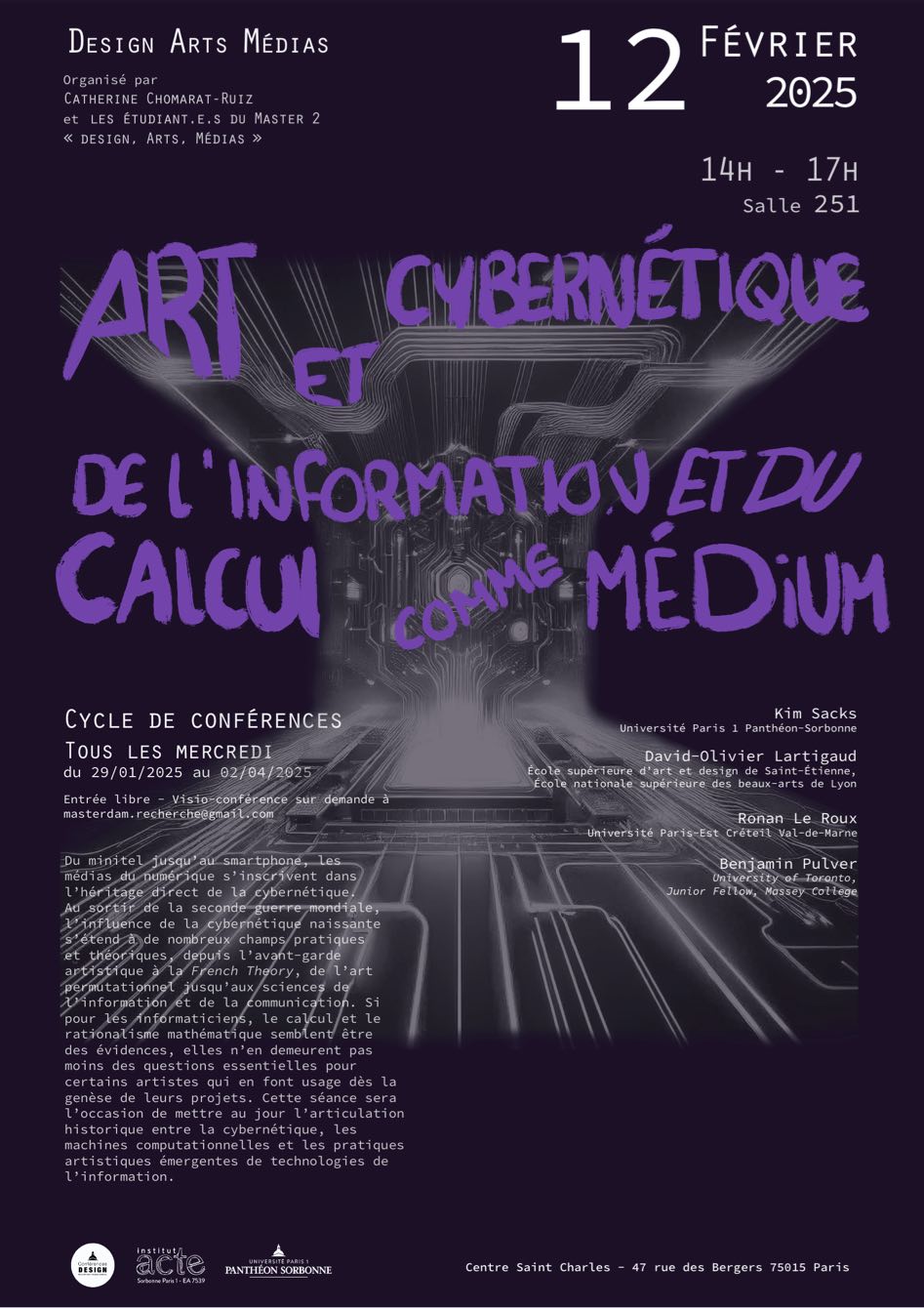

Séance n°3, mercredi 12 février 2025. Compte-rendu rédigé par Léa BECQUET

Cette séance, portée par Kim Sacks (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et réunissant David-Olivier Lartigaud (École supérieure d'art et design de Saint-Étienne, École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon), Ronan Le Roux (Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne) et Benjamin Pulver (University of Toronto, Junior Fellow, Massey College), s'est attachée à explorer les liens entre cybernétique et création artistique, en s’intéressant aux concepts de rétroaction, calcul et information comme médiums.

La cybernétique, en héritant des travaux sur l’information et le calcul, a irrigué de nombreux champs disciplinaires, des avant-gardes artistiques à la théorie des médias, et continue aujourd’hui de structurer des pratiques artistiques contemporaines où les processus computationnels deviennent des outils de création à part entière.

1. Benjamin Pulver et la tortue cybernétique

Benjamin Pulver a ouvert la séance en explorant la place de la cybernétique dans l’histoire de l’art à travers la figure emblématique de la tortue cybernétique. Conçue en 1951, cette machine n’est pas un simple dispositif technique : elle illustre la rétroaction et interroge la capacité d’une machine à simuler un comportement autonome. Inspirée du fonctionnement du cerveau humain, elle marque une rupture en faisant du calcul non pas un simple outil, mais un principe actif de création.

Si les scientifiques y voyaient un modèle expérimental des processus cognitifs, les artistes s’en sont saisis pour déplacer la notion d’œuvre d’art vers celle de système en évolution. Pulver a replacé cette démarche dans un continuum d’expérimentations, évoquant Albert Ducrocq et son Renard électronique (M-5).

Au-delà de leurs implications techniques, ces dispositifs ont façonné l’imaginaire collectif, apparaissant dans des expositions et des publications populaires. La tortue cybernétique, en particulier, témoigne d’un glissement fondamental : l’art computationnel ne se limite pas à un nouvel outil, il ouvre un dialogue inédit sur la relation entre création, intelligence artificielle et perception du vivant.

2. David-Olivier Lartigaud : Art et numérique, vers une esthétique computationnelle

David-Olivier Lartigaud démontre une évolution des interactions entre art et numérique en s’appuyant sur plusieurs figures et expériences marquantes de cette hybridation. Il a notamment évoqué Le Manifeste de l’art permutationnel (1967) d’Abraham Moles, texte fondateur qui repense l’œuvre d’art non plus comme un objet figé, mais comme un système dynamique régi par des variations combinatoires. Moles y applique les principes de la théorie de l’information aux processus créatifs, inscrivant l’art dans une logique de permutation et d’automatisation. Lartigaud approfondit cette lecture dans son article Retour sur le Manifeste de l’art permutationnel (DAM Press, 2023), où il met en évidence l’impact de cette approche sur l’émergence de la création algorithmique contemporaine.

L’intervention s’est également attardée sur les recherches de Roy Ascott, pionnier de l’art télématique, qui perçoit dès les années 1970 la télécommunication comme un nouveau médium artistique. Son projet La Plissure du Texte (1983) en est une illustration majeure : cette expérience d’écriture collective en réseau fait de la création un processus distribué et interactif, anticipant les pratiques collaboratives du numérique. Cette approche trouve un écho dans Les Immatériaux, exposition majeure du Centre Pompidou en 1985 sous la direction de Jean-François Lyotard. L’exposition explore la notion de matérialité à l’ère du numérique, en considérant les données et les processus computationnels comme des composants essentiels de la création artistique.

À travers ces références, David-Olivier Lartigaud met en lumière l’évolution des processus artistiques à l’ère computationnelle, où le calcul, l’interaction et la simulation ne sont plus seulement des outils mais des paramètres constitutifs de la création. Loin d’être une simple évolution technique, cette transformation engage une redéfinition des modes de production et d’expérimentation de l’art, où l’œuvre se conçoit moins comme un objet fini que comme un système ouvert, évolutif et réactif. En intégrant des logiques de rétroaction et de génération algorithmique, ces pratiques modifient le rôle de l’artiste, qui devient concepteur de processus autant que créateur, et reconfigurent la place du spectateur, souvent appelé à interagir avec un dispositif en constante mutation.

3. Histoire de la cybernétique en France

Ronan Le Roux a abordé la réception de la cybernétique en France en l’inscrivant dans un dialogue entre art et science, mais surtout en mettant en lumière une approche plus marginale : celle de l’art brut appliqué à la machine. S’appuyant sur les recherches menées dans L’Automate : modèle, métaphore, machine, merveille, il a exploré la manière dont certains créateurs ont investi la figure de la machine non plus comme un outil rationnel et fonctionnel, mais comme un espace de projection de l’imaginaire, du fantasme et du délire technique.

L’essentiel de son intervention s’est concentré sur Alexandre Perdrizet (1907-1975), figure emblématique de cette approche. Exposé aujourd’hui à la galerie Christian Berst, Perdrizet développe un corpus unique de plans de machines fantastiques, qu’il présente sous la forme de dessins techniques minutieusement annotés. À première vue, ces documents s’apparentent à de véritables plans d’ingénieur, mais un examen attentif révèle une part de spéculation délirante : ses machines semblent conçues pour des usages imprécis, oscillant entre la science et la fiction.

Ronan Le Roux a replacé ce travail dans une histoire des relations entre art brut et science, notamment en convoquant les recherches de Zorzi et Capt sur ces productions à la frontière de l’invention technique et de l’imaginaire mécanique. Il a également souligné l’importance du concept d’art asilaire, notion qui désigne des productions issues de l’univers psychiatrique, mais qui, loin d’être une réduction, permet de saisir comment la folie peut être une grille de lecture alternative de la machine. Moritz Tramer et la Collection Prinzhorn, qui répertorie les créations techniques des patients en hôpital psychiatrique, offrent des points de comparaison pertinents avec le travail de Perdrizet, en montrant que la rationalité technique peut être détournée vers des formes d’expression relevant du fantasme et de l’utopie.

Ce regard sur l’art brut et la machine s’inscrit dans une perspective plus large, notamment celle proposée par Simondon dans Du mode d’existence des objets techniques. Si la cybernétique repose généralement sur une approche logique et fonctionnelle de la machine, l’art brut en propose une lecture inversée, où l’objet technique devient un support d’irrationalité, de projection et de détournement. Les plans de Perdrizet, loin d’être de simples curiosités, participent ainsi d’une remise en question de la rationalité technique, interrogeant la place de la machine dans notre rapport au monde et aux systèmes de pensée qui l’organisent.

Conclusion

Cette séance a mis en évidence une approche historique de la création assistée par la machine, permettant d’identifier les questionnements fondamentaux qui traversent l’art cybernétique, permutationnel et computationnel. En examinant des dispositifs aussi variés que les tortues cybernétiques, les systèmes permutationnels ou les machines imaginaires d’Alexandre Perdrizet, un fil conducteur commun s’est dessiné : analyser à la fois les conditions de conception de ces systèmes – ancrées dans des contextes scientifiques, techniques et économiques précis – et la place de l’artiste, dont le rôle oscille entre créateur, programmateur et utilisateur. Cette évolution redéfinit le statut même de l’œuvre, qui ne se limite plus à un objet achevé mais devient un processus dynamique, soumis à des logiques de rétroaction, de permutation et d’interaction.

Loin d’être un simple épisode historique, la cybernétique continue d’alimenter des réflexions contemporaines sur l’intelligence artificielle, le feedback et la simulation en art. Elle engage une remise en question de la rationalité technique et ouvre des espaces où l’expérimentation computationnelle dialogue avec l’imaginaire et la spéculation. Les dispositifs imaginés il y a plus d’un demi-siècle – des tortues cybernétiques aux générateurs d’art, en passant par les machines délirantes de l’art brut – montrent combien la machine reste un territoire de projection, où se condensent les aspirations, les angoisses et les utopies liées à l’automatisation et à l’intelligence artificielle.

En reconfigurant les rapports entre création, calcul et interaction, ces expérimentations n’ont pas seulement transformé la manière dont l’art s’élabore ; elles participent encore aujourd’hui à la redéfinition des imaginaires artistiques et technologiques, questionnant sans cesse ce que signifie créer à l’ère computationnelle.

Figure 3. Conférence 3