Séance n°3, mercredi 3 février 2021. Propos recueilli par Aida Abbou, Coline Bouvet et Andrés Cobos, relu par Sophie Fétro.

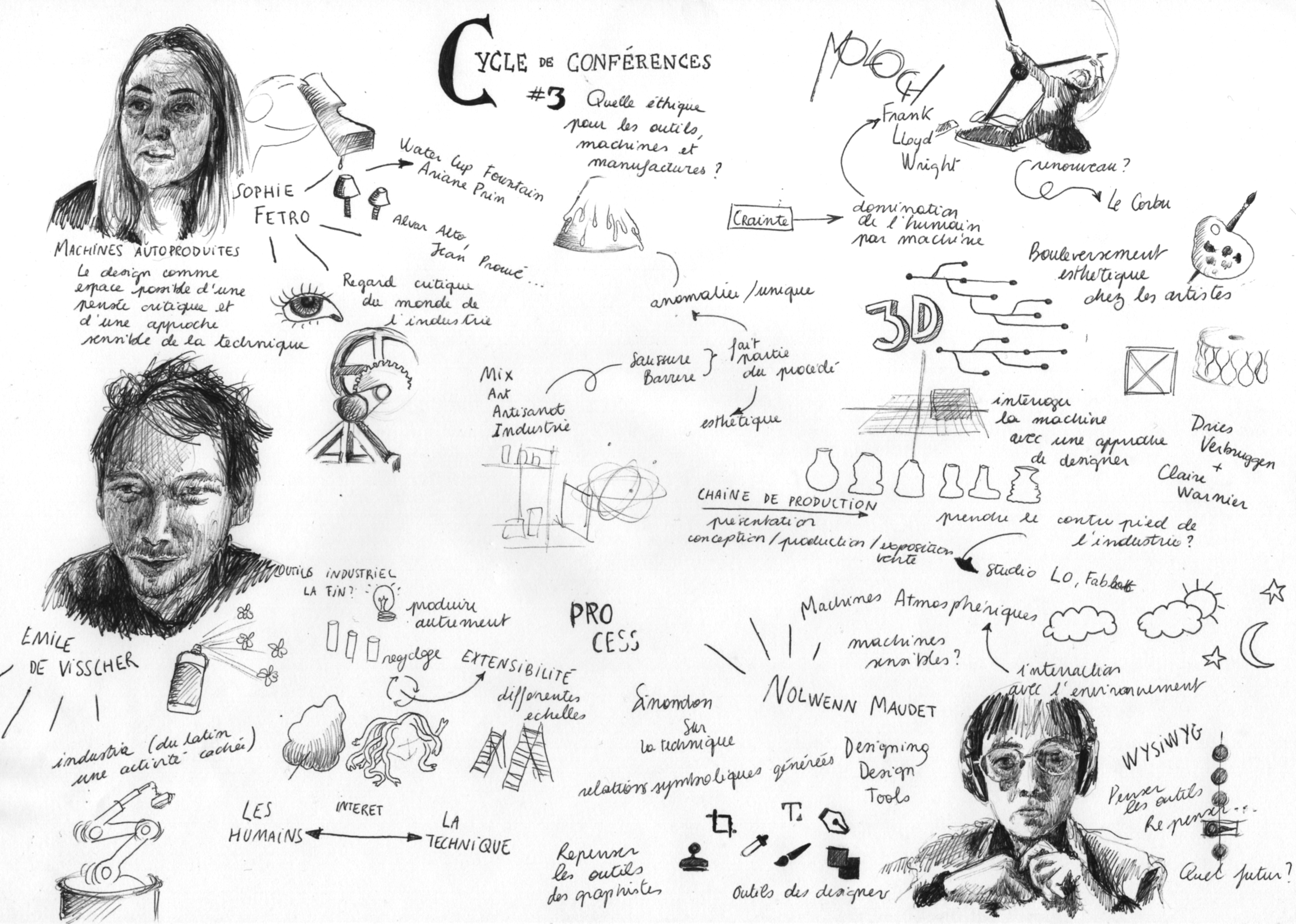

Figure 1. Synthèse graphique 3, Lucy Doherty

Podcast 3

1. Conférence de Sophie Fétro : Machines autoproduites, le design comme espace possible d'une pensée critique et d'une approche sensible de la technique.

Je vais d'abord commencer par te remercier, Catherine, de m'avoir invitée à ce séminaire. Je suis ravie de participer à cette session-là, évidemment en distanciel. Mais bon, le sujet étant les machines, on est finalement dans le cœur du sujet et du dispositif. Et puis je suis contente de partager cette séance avec Émile de Visscher et Nolwenn Maudet. Aussi, je te remercie chaleureusement pour cette invitation. Pour ma part, j'ai intitulé ma présentation Machines autoproduites, le design comme espace possible d'une pensée critique et d'une approche sensible de la technique.*

1.1 Présentation des questionnements

Je vais commencer par vous montrer un certain nombre d'exemples, de références visuelles et je m'intéresserai à des situations singulières qui conduisent finalement les designers à fabriquer et à mettre au point leurs propres machines de production. Généralement, on situe bien souvent le design en amont du faire et de la fabrique, du côté plutôt de la conception d'un disegno en tant que manifestation, d'un concept, d'une idée. Mais bien évidemment, ce n'est pas que cela. Il s'avère en réalité génératif aussi de formes sensibles, d'expériences, d'objets techniques, de tests, d'objets intermédiaires. Et nombreux sont les designers, notamment des designers reconnus qui se sont intéressés à la fabrique et ont installé une proximité avec l'industrie au sens large du terme.

Que l'on pense bien évidemment à Alvar Aalto et sa relation à l'entreprise Isokon, à Marcel Breuer et ses meubles en tube coudé, Jean Prouvé et ses ateliers de Maxéville, voire même Gaetano Pesce avec ces objets en résine. Je vais donc vous proposer de nous intéresser à trois orientations spécifiques concernant la relation possible du design à la machine, lorsque, précisément, les designers se mettent à concevoir et réaliser leurs propres outils de production. Nous aborderons, d'une part, les rapports qu'entretiennent ces machines autoproduites par les designers avec l'artisanat. Deuxième point, il sera plutôt question de la relation de ces machines à l'industrie. Et troisièmement, la relation de ces machines au milieu.

Voilà trois orientations pour vous présenter le cadre général de la présentation de ce soir. Je prendrai pour chacune de ces trois orientations, un ou deux exemples qui me serviront de fil directeur et de point de départ à la réflexion afin de mettre en évidence des enjeux ou problématiques qui mettent en jeu le design, l'industrie et l'art dans leurs modalités productives. Les trois orientations que j'ai choisies vont, chacune à leur façon, prendre le contrepoint d'une idée reçue à l'égard du design, mais aussi serviront à aborder la position de chaque designer évoqué à partir de ce qu'ils inventent et génèrent. Je voudrais en particulier faire le lien avec la thématique de ce soir et montrer qu'il ne s'agit pas seulement d'un positionnement éthique, au sens moral du terme, mais plutôt de positions critiques à l'égard de l'industrie, en particulier de la grande industrie. C'est en tout cas cette façon de faire exister plusieurs voix et non un unisson qui m'intéresse ici et qui sera au cœur de ma présentation de ce soir.

1.2 La production artisanale des machines

Le premier point que je voudrais aborder concerne la relation du design à une production artisanale de machines. Tandis que l'on associe souvent l'artisanat au seul fait main, on oublie largement que l'artisan travaille avec des outils, mais aussi avec des machines, qu'il les fabrique parfois, qu'il peut en détourner leurs usages habituels et qu'il peut aussi les ajuster à ce qu'il veut produire. La première machine que je vais donc aborder est donc volontairement ambivalente, à la fois tout à fait artisanale dans ses moyens, car autoproduite par une artiste/designer et en même temps capable de produire des petites séries. Il s'agit ici de la Water Cup Fountain d'Ariane Prin, qui est une machine à céramique qu'elle a intitulée Dripper, littéralement goûteur en français. Ce dispositif est particulièrement intéressant, car il emprunte à la fois à l'artisanat, au regard des pièces uniques qu'il engendre, à la manufacture car la main n'est pas exclue du processus, ainsi qu'à l'industrie au regard du processus sériel qui est mis ici en place. Cette machine qu'elle crée en 2012 à l'occasion d'une résidence au Design Centrum de Kielce (DCK) en Pologne permet de créer des gobelets en porcelaine : « Quatre contenants en céramiques [...] versent sur 16 moules en plâtre tournant en dessous, de la porcelaine liquide, créant ainsi couche après couche des verres aux motifs aléatoires uniques1 » tels des sortes de drippings tridimensionnels.

Sur le plan de la conception, cette machine a fait l'objet d'un processus de conception qui passe par le dessin, la modélisation 3D, des tests de dépôts de matière qu'on voit ici, une phase de prototypage, jusqu'à la fabrication de la machine elle-même qu'on voit ici, mise à nu. Cette machine s'inscrit dans une lignée et une typologie de machines identifiées que l'on appelle dans l'histoire des techniques des « machines simples2 », dans le sens où le dispositif mécanique est relativement élémentaire. Disons qu'il se donne à comprendre assez facilement, impliquant un mouvement circulaire (la base du plateau tourne) ainsi que des pivotements sur plusieurs axes pour faire couler la matière. Dans l'histoire des techniques, les machines simples sont des dispositifs élémentaires comme le levier, les roues crantées, la vis sans fin d'Archimède, mais aussi des mécaniques un peu plus élaborées comme les machines d'Alexandrie ou les machines de la Renaissance, celles de Léonard de Vinci ou, par exemple, cette roue de lecture imaginée par Agostino Ramelli en 1588. Pour autant que l'on puisse qualifier la machine d'Ariane Prin de simple, mécaniquement parlant, elle s'avère en réalité plus complexe qu'il n'y paraît au regard des enjeux qu'elle interroge aujourd'hui, tant sur le plan des modes de production que politiquement, symboliquement et artistiquement. En effet, une dimension symbolique vient s'adjoindre à sa démarche en lien avec l'histoire de la ville et de la prison dans laquelle elle expose sa machine (en place jusqu'en 1956), « témoin silencieuse de la torture de nombreux combattants de la liberté polonaise ». Cette machine rend donc en quelque sorte hommage au « sang de ces victimes, torturées par l'eau, avant d'être tuée devant le mur des exécutions ».

Elle indique par ailleurs dans son site web3 que l'inspiration pour ce travail provient également du rassemblement spontané des habitants de Kielce autour de nombreuses fontaines de la ville et de leurs interactions joyeuses avec l'eau pendant la période estivale. Outre les références qu'elle cite, ce dispositif et les objets qui en résultent ne sont pas sans lien avec un type d'aménagement paysager particulier, caractéristique de l'esprit baroque, celui des grottes artificielles au XVIIe et XVIIIe siècle. Certaines grottes baroques sont particulièrement remarquables, car elles sont accompagnées de machines surprenantes, sortes de dispositifs techniques ingénieux qui permettent la mise en mouvement de présences mobiles : on voit à travers cette gravure une sorte de manège faisant tourner des nymphes, Neptune et d'autres êtres aquatiques. Les planches sont extraites de l'ouvrage de Salomon de Caus qui s'intitule Les raisons des forces mouvantes avec diverses machines tant utiles que plaisantes, où figurent plusieurs dessins de grottes et fontaines. Salomon de Caus est un personnage singulier, à la fois ingénieur et architecte français de la Renaissance, mathématicien, mais aussi artiste et poète qui a vécu entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIII. À cette époque, les sciences et les arts ne sont pas opposés. La mécanique relève d'un certain art du spectacle non seulement parce qu'elle sert à des fins de divertissement comme ici, mais aussi parce qu'elle implique un certain type de représentation. Et ce point est à relever tout particulièrement. En effet, ces gravures nous montrent que le plaisir tient autant dans l'illusion que ces dispositifs mettent en place, faisant croire à l'apparition d'êtres surnaturels que dans le fait de révéler les tours techniques qui sont en jeu à travers ces dispositifs.

C'est d'ailleurs ce que souligne Jean-Pierre Séris dans son ouvrage Machine et communication. Du théâtre des machines à la mécanique industrielle, à travers ce qui est appelé au XVIIe siècle des « théâtres » qui sont en réalité non pas des représentations dramatiques, mais des recueils illustrés, qui avaient vocation à exposer la nature, par exemple, ou, comme ici, des tours mécaniques mettant en place ce qu'il nomme une « didactique illustrée ». Pour l'anecdote, c'est vraisemblablement à Salomon de Caus, à qui l'on doit l'invention de la ligne ponctuée, qui sont en fait des lignes discontinues qui permettent dans la représentation graphique de montrer ce qui n'est pas visible à l'œil nu; ce que l'on appelle plus communément aujourd'hui des pointillés,

Le théâtre de machines est un recueil graphique visuel qui revêtait une dimension démonstrative et spectaculaire, au sens premier du terme, autrement dit qui consistait à exposer, offrir au regard de celui qui le consultait, le fonctionnement de machines, permettant ainsi d'accéder à leurs mystères. On le voit ici dans cette planche qui est scindée en deux avec, dans la partie à droite, la scène baroque de la grotte où se déroule le spectacle de façon visible et, à gauche, la machine et les coulisses du spectacle.

Jean-Pierre Séris dira : « par ce coup d'œil audacieux sur les procédures de la dissimulation, le théâtre atteint une perspective limite qui le conduit à mettre en scène et dénoncer le mécanisme de l'illusion4». Au fond, on peut faire l'hypothèse qu'Ariane Prin, avec sa machine, actualise quelque chose qui était manifeste au XVIIe siècle à travers la conception et la production de machines tant utiles que plaisantes, et qui, peut-être, s'est un peu étiolé par la suite.

Sa machine rejoint un des traits distinctifs de la science baroque dont l'essence, dit Herbert H. Knecht, peut être résumée par le terme de curiosité qui ne renvoie ni à un « rationnel exacerbé » ni une « orthodoxie mécaniste », mais à un autre thème baroque : « la cohérence des opposés5 ». À la différence toutefois des virtuosi baroques, la mission récréative n'est pas première chez Ariane Prin. Sa mêkhanế («invention ingénieuse, dispositif ») n'est pas non plus une récréation mathématique, elle revêt une dimension critique et potentiellement dénonciatrice. Telle pourrait être l'hypothèse que l'on peut faire ici : celle d'engager un travail de suture opérant « l'unité du rationnel et du merveilleux», une convergence de la technique et de l'art, travail qui serait précisément le propre du design, selon Vilém Flusser.

Cette scission de l'art et de la technique, la machine d'Ariane Prin semble donc la contester et tenter une convergence des deux. Il y a en effet dans la démarche d'Ariane Prin, cette volonté d'en découdre avec les cadres établis. De même que l'art baroque qui a pu être pensé comme une contestation de la régularité de la renaissance et du classicisme, la proposition d'Ariane Prin «signale - comme le propose la philosophe et artiste Anne Sauvagnargues - un intérêt pour les anamorphoses de la forme6». « C'est en cela que le baroque pose de manière kantienne le problème de la production d'une nouvelle règle, d'une originalité d'abord incapable d'être reçue parce qu'elle choque le goût, d'une originalité qui n'est pas encore devenue exemplaire7.» Alors que la salissure, la bavure, est généralement supprimée dans le modèle industriel, ici, elles participent de la logique productive et de l'esthétique même des formes produites. A contrario d'une production industrielle qui a tendance à privilégier le lisse, ces rugosités nous parlent d'une esthétique et d'une fabrique capable d'intégrer une forme d'anomalie, si on fait référence à Canguilhem, comme possibilité esthétique et terrain d'exploration ouvert à la pluralité.

1.3 La relation des machines autoproduites à l'industrie

Le deuxième point que je veux aborder ici concerne la relation de l'être humain à la machine et l'idée qu'au fond, la machine serait la cause des maux du monde moderne. Il plane en effet au-dessus des machines, une méfiance légitime à leur encontre qui s'exprime à travers la crainte d'une inversion du rapport de domination qu'exerce l'être humain sur elle. L'époque moderne est d'ailleurs traversée par le mythe de cette inversion et le designer, lorsqu'il produit une machine, s'inscrit, qu'il le veuille ou non, dans cette histoire culturelle du mythe de l'aliénation possible de l'être humain par la machine.

Des designers et architectes, théoriciens du design ont aussi témoigné de ce rapport inquiet au machinisme conquérant. C'est le cas de Frank Lloyd Wright qui, dans un article intitulé «In The Cause of Architecture: The Architect and the Machine » qui date de 1927, tient les propos suivants: « La Machine est un moteur d'émancipation ou d'asservissement, selon la direction et le contrôle que l'homme lui donne, car elle est incapable de se contrôler elle-même. Il n'y a pas de volonté d'initiative dans les machines. L'homme est toujours derrière le monstre qu'il a créé. Le monstre est impuissant envers lui-même. J'ai dit "monstre" - et non "sauveur" ? Parce que la Machine n'est pas meilleure que l'esprit qui la conduit ou la fait fonctionner et l'arrête. [...] Cela sera évident pour quiconque s'arrêtera pour étudier le Moloch mécaniste moderne et prendra le temps de le voir dans ses aspects les plus larges8. » Pour information nous nous situons, avec cet extrait, avant la Seconde Guerre mondiale, ce qui montre que cette inquiétude, est au fond, ancienne.

Frank Lloyd-Wright rappelle ici que la machine n'est pas en soi asservissante. La cause du problème n'est finalement pas la machine elle-même, mais l'être humain qui s'avère être le véritable décideur, celui qui détermine ce qu'il en fait. Par conséquent, si la machine « prend le pouvoir9 » pour paraphraser le titre de l'ouvrage de Siegfried Giedion, c'est qu'au fond, un être humain intéressé a décidé de la pousser dans ce sens.

Un autre théoricien, Lewis Mumford, historien et théoricien américain, spécialisé dans l'histoire de la technologie et de la science et de l'urbanisme, qui a d'ailleurs eu une correspondance régulière avec l'architecte F. L. Wright, a développé, quant à lui, un concept singulier, celui de « mégamachine10 », qui désigne un système d'organisation global et autoritaire qui conduit à une subordination de l'être humain vis à vis d'une instance supérieure dominante. Le propre de la mégamachine est de subjuguer, imposant un rapport dominant à celui qu'elle met sous son joug. Contrairement à Jean-Pierre Séris ou Flusser, Lewis Mumford situe historiquement l'avènement de la mégamachine, non pas au XIXe siècle, qui serait le siècle de l'industrie triomphante, non pas avec ses prémisses au tournant du XVIIe et XVIIIe siècle, mais en amont, dès l'Antiquité romaine et égyptienne, notamment.

L'idée de ce rapport de force entre l'être humain et la machine va être magistralement incarnée dans le film de Fritz Lang, Metropolis où la machine souterraine, celle qui fait fonctionner la ville moderne va surchauffer, s'emballer jusqu'à se transformer en un véritable monstre. Le « moloch » (terme que l'on retrouve dans les propos de Frank Lloyd Wright) qui renvoie à une divinité et à un culte sacrificiel d'enfants s'impose à l'être humain et finit par le dominer. Dans une version beaucoup plus dramatique que dans Les temps modernes de Chaplin, l'être humain n'arrive plus à suivre et ne parvient plus à répondre finalement à la cadence imposée par la machine. Cette dernière s'emballe jusqu'à l'implosion se transformant en une divinité maléfique, qui, la gueule ouverte, avale les ouvriers dociles devenus impuissants. Cette crainte de la domination du corps et de l'esprit humain par la machine se retrouve aujourd'hui exacerbée par la puissance de calcul informatique et l'automatisation algorithmique des procédures qui empêchent d'agir véritablement et directement sur elles.

Toutefois, bien que la machine, puisse renvoyer, dès la tradition grecque, au piège, au stratagème, à la machination malveillante dont il faut se déprendre (Detienne et Vernant), la machine a aussi largement emporté l'adhésion et suscité l'attention des artistes, architectes et designers. Ceci constitue un nœud problématique, qui éveille chez l'individu un sentiment ambivalent de répulsion et d'attirance envers les machines.

Le Corbusier pose en 1925, deux ans avant le petit texte que je vous ai lu de Wright dans un texte qui s'intitule La leçon de la machine, une question qui, à mon sens, est encore d'actualité aujourd'hui : « est-ce qu'un bouleversement esthétique surgirait?» La question se pose avec d'autant plus d'à propos que les expositions universelles relaient le développement machiniste participant en quelque sorte d'un choc esthétique. Pour Le Corbusier, la machine, à n'en pas douter, renouvelle les repères esthétiques, offrant aux sens et à la perception quelque chose d'inédit. Ainsi, la machine intrigue, fascine en raison de sa force, mais aussi au regard de son organisation et de la relation des différents éléments qui la composent en un tout inédit. La comparaison avec un corps humain ou le vivant sera fréquent dans ses textes, le conduisant à parler d'organe ou d'organicité de la machine, cultivant par le biais de la métaphore, le parallèle entre le corps biologique et le corps machinique.

L'art moderne des années 20 va ainsi largement célébrer la machine, les rouages, les turbines, les moteurs, que l'on pense au purisme de Le Corbusier et Ozenfant (1918), aux peintres comme Victor Servrancks (Opus 47. Exaltation du machinisme, 1923), Fernand Léger (Élément mécanique*, 1924), ou aux peintures des futuristes célébrant la vitesse. Voilà ce bouleversement esthétique à l'œuvre. Les artistes n'hésitant pas à le rendre manifeste.

Après la Seconde Guerre mondiale, la machine a fait naître légitimement des doutes sur le bien-fondé de la technologie et sur l'idée même de progrès corrélatif des avancées techniques et mécaniques, quant au fait que le monde s'en trouverait changé positivement. Malgré certaines craintes, l'idée de progrès, l'engouement pour les technologies et la logique machiniste et productiviste ont continué à se développer. L. Mumford nous dit à cet égard : « se révolter contre le système, douter de sa valeur morale ou tenter de s'en dégager signifiait obéir aux dieux de la puissance. Ces dieux sont encore parmi nous à peine masqués. » Aujourd'hui, le développement des high-tech, d'Internet, de la fabrication assistée par ordinateur a aussi conduit les designers, ceux-là même qui connaissent très bien l'industrie et la technique, à développer des positions critiques à l'encontre du système productif et de ses dérives.

Aussi, malgré les possibles écueils du machinisme, les designers vont continuer d'impliquer des machines dans leur production à la fois avec une sorte de conscience d'un système qui peut s'avérer problématique et, en même temps, une sorte d'engouement qui va les conduire à les solliciter autrement que sous l'angle de l'emphase ou de la recherche d'efficacité productive ou du haut rendement, contre la mégamachine identifiée et dénoncée par L. Mumford.

Dans le champ du design depuis les années 2010, les machines font l'objet d'un regain d'intérêt. Adrian Bowyer et Vic Oliver, mettent au point le projet RepRap en 2005 à l'Université de Bath au Royaume-Uni, au sein du département d'ingénierie mécanique. Pour eux, l'idée est de « mettre en place un système de production applicatif qui permette de produire une imprimante 3D en partie, auto réplicative et libre c'est-à-dire sans brevet, et dont les plans sont disponibles sous licence publique générale GNU11. » Ainsi, avec la création d'une machine « parent », ils vont pouvoir imprimer des pièces qui vont se retrouver au sein de la machine « enfant ». Leur démarche conduit à privilégier l'open source aux machines et systèmes de production propriétaires dans le but de favoriser l'accès aux moyens de production pour tout un chacun.

2005 est une date essentielle dans l'histoire du développement de l'impression 3D car, depuis, un très grand nombre d'imprimantes 3D de type reprap ont été développées. Un arbre généalogique a d'ailleurs été produit, dédié au déploiement et à l'évolution des RepRap et de leurs applications, témoignant des nombreuses variantes d'imprimantes 3D qui ont pu découler du modèle initial, entre 2006 et 2012. On s'aperçoit que leur développement a été exponentiel et que cette première machine a inspiré et initié de nombreuses autres machines après elle. Cet arbre n'a d'ailleurs cessé de croître au fil des ans, ce qui fait qu'aujourd'hui il est quasiment impossible de référencer toutes les variantes qui existent.

L'invitation de Frank Lloyd Wright à « étudier le moloch mécaniste moderne et prendre le temps de le voir dans ses aspects les plus larges » semble donc ici se mettre en place de façon individuelle et collective, interrogeant l'orientation des techniques et la façon dont il est possible d'en assurer les conduites. Il est intéressant de remarquer que malgré la critique faite à l'encontre du machinisme moderne, les designers ont fait le choix de continuer à produire des machines en rendant possible une production qui prend le contre-pied des sollicitations machinistes courantes dans le champ de l'industrie dominante. C'est donc plus ou moins intuitivement que les designers se sont mis à développer leurs propres outils et machines de production, se positionnant contre le moloch mécaniste moderne, et « désobéissant aux dieux de la puissance », pour paraphraser L. Mumford.

En 2010, lorsque le collectif belge Unfold met au point L'artisanat électronique, Claire Warnier et Dries Verbruggen avec Tim Knapen ouvrent la voie à un usage spécifique des machines 3D par les designers. En fait, ils ne vont pas inventer le principe de la RepRap, comme on l'a vu, mais initier un rapport artistique aux imprimantes 3D.

La particularité de leur approche sera d'interroger la machine en tant que designer. N'étant ni ingénieurs, ni techniciens, ni artisans d'art, ils ne vont pas chercher seulement à la perfectionner techniquement, mais à déceler des principes productifs et à identifier des qualités physiques et matérielles de la matière. Tout d'abord, ils vont opérer une spécialisation de la RepRap classique en proposant de remplacer le fil plastique qui est généralement utilisé du type PLA, par une matière liquide et ductile : de la céramique. Par ce changement de matière et ce détournement de la machine, ils vont en quelque sorte désorienter l'impression 3D classique de ces usages les plus courants. Bien que l'impression 3D à base de céramique, notamment de poudre céramique, existait déjà dans l'industrie avant 2010, on trouve des brevets d'impression 3D céramique avant cette date, ce qu'ils vont inventer, c'est un couplage inédit. Ce qui va les intéresser, c'est plus précisément la façon dont il va être possible d'extruder la matière et de la déposer par fines couches de façon stratigraphique, donnant lieu à des résultats qui seraient impossibles à obtenir autrement, notamment manuellement. Il en ressort un travail très fin de dépose de la matière par extrusion. Pour cela, ils vont avoir recours à une interface logicielle, un slicer, indispensable pour décomposer le modèle en fines strates, et définir le cheminement de la buse.

Il s'agit en fait du même principe que l'impression 3D avec dépôt de fils fondu (FDM), la différence est qu'il n'y a pas ici de réchauffement de la matière. Il s'agit d'une extrusion à froid de la céramique par compression. Il n'est alors aucunement question de masquer le dépôt de fils, contrairement à l'industrie qui promeut l'impression 3D sur la base de la rapidité d'exécution et de la finesse de la résolution, mais d'en révéler le potentiel esthétique. Le collectif Unfold va ainsi assumer pleinement la visibilité de ces couches et en tirer parti esthétiquement, ce qui donnera lieu à une série d'expérimentations qui ne peuvent être obtenues que dans ces conditions et selon ce protocole spécifique fondé sur la mise en corrélation d'un complexe qui va allier modèles 3D, machines pilotées numériquement, matière céramique et observation de la réaction de la matière, pour ensuite modifier le modèle initial. Une espèce de boucle se met en place et de va-et-vient possible entre ces différents moments et temps de production. Il faut par ailleurs souligner que le collectif Unfold va exposer ce travail et leurs machines, donnant lieu à de véritables installations et performances en interaction avec le public. Tel était le cas lors de l'exposition au CBK de Rotterdam où les visiteurs pouvaient façonner virtuellement une forme dans l'espace, sans même toucher la matière. Les mouvements de la main sont ainsi interprétés numériquement par un laser ; les données sont ensuite transmises à un ordinateur permettant de les traiter et de les restituer à l'écran en temps réel. Les différents modèles produits par les visiteurs vont ensuite être projetés sur le mur, créant ainsi une galerie virtuelle des différents modèles ainsi générés. La forme de départ est ainsi un volume cylindrique qui va être progressivement tourné et modelé, comme pourrait le faire traditionnellement un potier à l'aide de son tour. Sauf qu'ici, à la différence du tour de potier classique, le processus génératif est entièrement numérique fondé sur une succession de micros étapes interprétatives. Les données physiques sont alors traduites en coordonnées spatiales et transposées sous la forme d'une figure facettée avec ce que l'on appelle des mesh (maillage tridimensionnel) qui vont simplifier la forme et donner l'impression d\'un vase relativement courbe alors qu'il est en réalité composé de surfaces triangulées.

Les résultats sont ensuite disposés sur des étagères qui composent une sorte de cabinet de curiosités où ces formes à la fois familières et étranges sont exposées : familières parce qu'il s'agit bien évidemment encore d'une typologie d'objets reconnaissables - des vases, de petits contenants - et en même temps totalement étranges, au sens où ils sont le résultat d'un processus totalement inédit à travers lequel transparaît encore le modèle informatique. On voit par exemple encore les traces du maillage tridimensionnel à travers les objets ainsi obtenus.

Autre particularité à souligner concerne les modalités d'exposition de leur dispositif. Unfold aurait pu se contenter d'exposer les objets ainsi obtenus seuls de façon décontextualisée. Or, ils ont choisi d'exposer l'ensemble du processus d'obtention des formes, c'est-à-dire l'ensemble des étapes qui ont permis d'obtenir un résultat, mettant en place un protocole productif davantage que des pièces uniques. C'est dans cette interaction avec la machine et dans les va-et-vient entre modélisation, production, observation de la transformation de la matière que le designer et l'usager vont pouvoir modifier leurs modèles ainsi que leurs protocoles productifs et générer ainsi des résultats différents.

Au centre d'art Z33 de Hasselt, en Belgique, L'Artisan Électronique a donné lieu à une autre forme d'installation. Sur une même table se succèdent la modélisation spatiale, la visualisation du modelage virtuel, la préparation de la matière et l'impression 3D du modèle. Cette façon d'exposer le processus de production n'est pas tout à fait unique. En effet, plusieurs designers vont, dans les années 2010, développer des installations et exposer leurs machines selon un mode de présentation linéaire qui semble bien plutôt faire référence au modèle de la grande industrie que le contester. Je me suis d'ailleurs longtemps interrogée sur les raisons qui poussent ces designers à reprendre un modèle d'organisation industriel alors même qu'ils semblent vouloir s'affranchir de l'industrie propriétaire dominante.

Tel est le cas du collectif Studio Lo qui, à la même époque, va mettre au point une petite CNC low-tech portative qui prend le contre-pied des CNC industrielles très imposantes et très difficilement déplaçables, afin de répondre à une demande de production de proximité. Leur démarche donnera lieu à un appel à projets et à des productions issues de cette machine qui seront exposées à la galerie Ars Longa à Paris, reprenant un mode d'exposition en ligne : de la zone de conception et de modélisation, au centre d'usinage (dans la petite usine au centre), jusqu'au magasin.

Cette modalité de présentation des machines selon un arrangement linéaire de la production renvoie bien évidemment directement à des types d'organisations rationnelles productivistes du travail industriel, fondées notamment sur la parcellisation des tâches et l'apparition de la ligne de montage. Dans le cas du fordisme qui décompose les tâches complexes en tâches élémentaires et hiérarchisées de façon successive et répétitive, le travail est apporté à l'ouvrier, non l'inverse, ce dernier exécutant des opérations limitées et strictement définies qui lui sont allouées. La méthode se révèle particulièrement efficace. Pour repère le temps de montage d'une forme T est, à cette époque, divisée par 12 dans les années 20. Ce qui est extrêmement représentatif de cette logique de production.

D'autres exemples, présentent des caractéristiques similaires mettant en avant une mise en ligne du processus fabricatif low-tech en design. Tel est le cas de l'exposition C-Fabriek. The Creative Factories (2011) qui présentait 14 lignes de production low-tech, sous la direction curatoriale de Thomas Ohaly et Thomas Vailly12. Dans ces différents dispositifs, contrairement à la ligne de montage industrielle, le visiteur et utilisateur de ces machines est actif et se déplace d'un poste à un autre, l'enjeu n'est pas ici l'optimisation du travail et l'augmentation de la production, même s'il y a bien une mise en évidence d'un processus sur le mode linéaire, mais au contraire une implication active de la part du visiteur au sein du dispositif productif permettant une prise de conscience et compréhension de ce qu'il génère.

Dernier exemple pour cette deuxième partie, est la ligne de production de Dave Hakkens et sa proposition intitulée Precious Plastic, qui date de 2013. Cette proposition présente également une exposition linéaire du processus productif. Dave Hakkens conçoit ici une petite usine de transformation de déchets plastiques permettant diverses actions (broyage, extrusion, compression, injection dans un moule), donnant lieu à des objets aux formes irrégulières et à la matérialité singulière qui ne sont pas dépourvus de qualités esthétiques, bien au contraire.

Sur ce schéma qu'il produit en 2013, on voit la logique du recyclage des matières plastiques. Il fait le constat que 80% des matières produites sont jetées, 10% sont transformées, donc transformées ou détruites pour produire de l'énergie, et 10% seulement sont recyclées, lavées, broyées et stabilisées avant de repartir en production, ce qui est extrêmement peu.

Peut-être que le point commun de ces différents exemples repose sur des modalités d'exposition semblables qui citent la production industrielle en ligne tout en produisant une critique de ce modèle productif. Non seulement parce que, d'une part, la chaîne de production est discontinue, mais également parce que cette organisation n'est pas fondée sur la recherche de l'augmentation de la productivité de l'industrie, mais sur l'exposition et la compréhension d'un processus. Ces designers se réfèrent finalement à un processus industriel largement éprouvé pour mieux s'en affranchir ou tout du moins procéder à sa critique. Ils s'inscrivent aussi dans leur époque et dans leur temps, dans cet héritage industriel pour en prendre le contrepied, l'interroger, et proposer autre chose.

1.4 La relation des machines autoproduites au milieu

Enfin, le troisième point que je veux aborder aujourd'hui concerne plus directement encore la relation entre les machines et ce que Bruno Latour appelle le « terrestre ». La troisième idée reçue concerne cette fois-ci le fait de penser qu'au fond, la machine, par essence, ne pourrait entrer dans un rapport de réciprocité positive à l'égard de la terre, du vivant et des éléments. Or, plusieurs designers, ces dernières années, ont développé des machines d'un genre spécifique qui interagissent avec leur environnement physique, atmosphérique et météorologique, de sorte à générer des machines presque sensibles prenant part à leur milieu et qui ne sont pas pensées sur le mode de l'arraisonnement heideggérien, mais d'une écoute attentive de la nature. Tel est le cas du studio autrichien Mischer'Traxler, basé à Vienne, qui a développé depuis 2008 un projet intitulé The Idea of a Tree. L'idée a consisté à créer un dispositif technique capable d'interagir avec la luminosité solaire et de produire une forme qui en soit le résultat.

Son intitulé The Idea of a Tree renvoie littéralement aux principes de croissance des arbres et aux cernes annuels qui matérialisent son développement en fonction des saisons et du climat. Ainsi, en fonction de la journée, la machine va enrouler plus ou moins de fil et le colorer autour d'un moule. Plus l'ensoleillement est important, plus la couche va être épaisse et la couleur claire ; plus l'intensité lumineuse diminue, plus la couche sera fine et la couleur sera sombre. L'objet semble ainsi, par ce procédé, presque pousser devant nos yeux. La machine commence à produire lorsque le soleil se lève et s'arrête lorsque le soleil se couche. Après le coucher du soleil, l'objet est fini et donc prêt quasiment à être récolté. Ce dispositif technique autonome va ainsi utiliser l'énergie solaire pour fonctionner, d'où les panneaux solaires, mais aussi interpréter l'intensité lumineuse et la traduire matériellement à travers cette forme. Selon ce processus, un jour égale un objet. Par conséquent, le temps de production est long ; on est loin de la logique productiviste qui consiste à produire toujours plus rapidement. L'important n'est donc pas la rapidité d'exécution, mais la possibilité de mettre en relation une fabrique avec son milieu. Ainsi, le résultat reflète à la fois les différentes conditions d'ensoleillement qui se produisent au cours d'une journée et l'intensité lumineuse de la région du monde dans laquelle la machine se trouve. Comme le soulignent les designers Katharina Mischer et Thomas Traxler : « le produit devient une représentation tridimensionnelle du jour et de l'espace où il est produit et communique certaines caractéristiques de la localité. Cette localité industrialisée n'est pas tant une question de culture, d'artisanat ou de ressources locales, mais plutôt de facteurs climatiques et environnementaux du processus qui l'entoure13. »

Je terminerai ma présentation sur le travail de Sander Wassink et Olivier van Herpt et leur dispositif de production Adaptive Manufacturing, qui a été pensé pour être réceptif à son environnement. Bien qu'ils ne détaillent pas exactement la nature de leurs scripts, ils indiquent que certaines informations externes sont mesurées par des capteurs qui sont ensuite traduites en comportement via un logiciel, puis transmises à l'imprimante 3D céramique grand format qu'Olivier van Herpt a conçue et fabriquée et qui les restitue un peu à la façon d'un sismographe. Ils ont d'ailleurs exposé le fruit de leur travail lors de la Dutch Design Week en 2015, au sein de l'exposition Thing Nothing, où ils montraient à la fois les pièces ainsi obtenues, mais également les tracés informatiques. Faisant le constat que « nous avons perdu la traduction des influences locales dans nos produits », ils proposent une machine capable de détecter l'environnement local et de l'intégrer dans le processus de production, tout en continuant à affecter un pouvoir décisionnaire à l\'être humain qui peut infléchir le résultat, sélectionner certaines informations plutôt que d'autres.

1.5 Conclusion

À travers ces différents exemples de production et de machines auto-produites par des designers, je voulais montrer qu'il existe au sein même du système productif actuel, une autocritique de l'industrie par les designers eux-mêmes. Comme j'ai tenté de vous le montrer, les designers, à travers leurs productions de machines, ne s'opposent pas frontalement au « système technicien» (J. Ellul), ils le citent, y font référence jusque dans la façon d'exposer leurs propres productions, ils l'infiltrent, s'en servent pour le détourner et faire exister d'autres modalités productibles, ils le déstabilisent en quelque sorte en mettant en place ce que Michel de Certeau appelle des « traverses ». Prenant le contrepied des visées expansionnistes et productivistes de l'industrie et en y invitant une part de poésie, il y a au fond, ces productions portent en elles une promesse créative et libératoire. Si L. Mumford a invité à se révolter contre le système, ces designers ont opté pour une démarche plus discrète, mais néanmoins très porteuse, celle de créer des formes et des machines alternatives, des machines plus ou moins insubordonnées au système, qui acceptent un jeu, une sorte d'espacement qui intègre l'accident, le temps long, le non calculable comme facteur de création. Le travail du designer consiste donc autant à piloter des machines qu'à se frayer un chemin dans les processus d'automatisation, à les limiter parfois, à désigner peut-être ceux qui sont nécessaires et ceux qui ne le sont pas, ou à identifier les situations qui empêchent au fond qu'une part sensible dans ce processus mécanique puisse exister. Son rôle est donc essentiel, car sinon, l'ingénierie des machines aurait tendance à pousser vers toujours plus d'automatisation, réduisant de fait les possibilités d'intervention humaine. Là réside sans doute une responsabilité de sa part, un travail, une mission, pourrait-on dire, qui se joue sur le plan créatif et au-delà, et qui consiste à faire exister cette discontinuité, ces espacements, ce jeu qui n'est pas à combler, mais qui rend possible un travail créatif et heureux permettant de faire place à quelque chose qui peut encore émerveiller.

Je vous remercie.

2. Discussion

Catherine Chomarat-Ruiz

Merci à toi Sophie pour cette belle conférence introductive. Je pense qu'il y a beaucoup de questions ou de remarques à faire. Ce qui me frappe, c'est ce lien entre ce que montrent ces designers et la question de l'exposition qui est finalement omniprésente. Mais je pense que ça serait bien de tout de suite laisser la parole aux étudiants qui ont préparé des questions. Je crois qu'il y a une demande de prise de parole de la part de Cassandra, si je ne me trompe pas, et ensuite d'Aida.

Cassandra Bonnafous

Merci, déjà, c'est très intéressant. Je voulais revenir sur un fait. Vous avez évoqué quelques fois la notion de la temporalité et de la vitesse de création. Et pour le projet relatif à l'ensoleillement notamment, j'avais l'impression que vous sous-entendiez que la lenteur de création était en fait un point positif du projet et que c'était quelque chose qui était appréciable. Du coup, je voulais savoir si vous pouviez développer un peu cette question de la temporalité avec les machines. Est-ce que cette lenteur peut être gage de qualité ou en tout cas aller en contradiction si je peux dire avec ce qu'on imagine des machines et des techniques qui finalement d'habitude permettent d'aller plus vite ? Est-ce que c'est justement ce paradoxe-là et cette utilisation différente des machines qui fait que pour vous la lenteur peut devenir une qualité ou est-ce que ce sont d'autres aspects qui rendent ces propositions intéressantes ?

Sophie Fétro

Je pense que vous cernez bien des choses. L'intérêt de cette proposition est de faire exister peut-être d'autres temporalités. La vitesse n'est pas mauvaise en soi. Le problème s'accentue lorsque la rapidité d'exécution s'impose comme seul rapport machinique possible. C'est donc en cela que la lenteur est intéressante. C'est aussi parce qu'elle fait exister un autre rapport possible à notre environnement et d'autres modalités de production. Le problème actuel est que l'industrie dominante n'a de cesse de s'imposer comme seul modèle possible. Finalement, le studio autrichien Mischer'Traxler propose une respiration, un autre temps possible. Et si, au fond, il était possible de produire plus lentement? Ce qui en résulterait serait-il de qualité ou pas ? En fait, on s'aperçoit que dans cette production lente, on a peut-être plus à y gagner que dans une recherche d'accélération continue et permanente parce q'on voit bien que cette logique est intenable. Cela interroge le sens même de la rapidité productive. Pourquoi vouloir produire toujours plus rapidement ? On le voit bien à travers l'industrie, la raison même de la production rapide, repose sur l'idée d'une production sans cesse renouvelée d'objets ou de services afin qu'ils puissent être écoulés et favoriser un rendement toujours plus important, un roulement des objets qui sera toujours plus grand. On voit bien que l'on arrive cependant au terme de cette logique avec les limites environnementales que l'on connaît. Cette piste du ralentissement temporel de la production constitue peut-être une voie possible et positive. Personnellement, je trouve qu'elle fait du bien parce qu'elle nous dit que l'on a peut-être à y gagner dans un rapport qui ne serait plus régi par la seule recherche du bénéfice permanent. C'est donc une alternative intéressante. Sur la lenteur, évidemment, on pense à Pierre Sansot, L'éloge de la lenteur, mais je ne voudrais pas non plus que l'on pense que la vitesse n'est pas intéressante. Par exemple, la vitesse, c'est aussi ce qui permet dans le cinéma de générer une image en mouvement. Donc, quelque part dans certaines situations, comme le cinéma, la vitesse de rotation que permet la machine, est indispensable pour que le cinéma en tant qu'expérience perceptive puisse exister. Ces propositions sont en tout cas une invitation à interroger la finalité même de l'entraînement mécanique et du dispositif produit, car c'est ce qu'on en fait qui est essentiel ou potentiellement destructeur.

Cassandra Bonnafous

Finalement, si la machine n'est plus utilisée dans le but d'aller plus vite, quand nous étudiants en design, par exemple, on observe ce genre de projet, il faut justement, essayer de se concentrer sur les autres avantages ou les autres nouveautés que la machine apporte finalement, comme dans le cas du projet de Mischer'Traxler. Encore une fois, ce sont des choses qui n'auraient pas forcément pu être faites autrement. Et donc, la machine apporte autre chose qui n'est pas la vitesse, mais qui est quand même quelque chose de différent par rapport à l'artisanat ou à la création manuelle.

Sophie Fétro

Tout à fait. C'est une qualité, il y a une qualité de forme, potentiellement ce dispositif produit quand même 365 objets par an, ce qui n'est pas rien non plus sur le plan de la production. On peut venir à se demander si ce n'est pas déjà suffisant à l'échelle d'un quartier ou d'une ville.

Catherine Chomarat-Ruiz

D'autres questions ?

Aida Abbou

Oui. Au début de votre intervention, vous avez parlé de la mégamachine. Est-ce que vous pensez que c'est la création de certaines machines qui n'est pas éthique ou l'usage qui est fait par les designers et les fabricants de ces machines-là ?

Sophie Fétro

Si l'on écoute Frank Lloyd Wright, effectivement, la machine n'est pas mauvaise en elle-même. En fait, c'est ce qu'on en fait qui va être bon ou mauvais. Nécessairement, cela replace l'être humain au centre du dispositif machinique, en le mettant face à ses responsabilités. Ce qui pose énormément de questions et a engendré de nombreux débats très importants au cours du XXe siècle. Cela pose effectivement la question de la responsabilité de celui qui fabrique les machines et de ceux qui s'en servent, de ceux à qui elle est destinée et du complexe du système technique. Parce que l'on sait bien que le problème aujourd'hui est de trouver les responsables d'un système machinique qui n'est pas très clair aujourd'hui et pour lequel il n'existe pas un seul responsable, mais des co-responsabilités, des responsabilités partagées qui sont parfois diffuses et confuses. Ce sont presque à ce moment-là des enjeux juridiques qui se posent à l'égard notamment du système informatique, ou des réseaux. Qui est responsable dans ces systèmes-là ? Toute la question est là.

Céline

En fait je me demandais sur la dernière référence si vous aviez des informations. En fait, vous disiez que les vases étaient paramétrés par des données de l'environnement local et je me demandais si vous connaissiez quelques-unes de ces données puisque j'ai du mal à imaginer de quoi on parle exactement.

Sophie Fétro

Effectivement, la question se pose et j'ai moi-même très envie de leur poser cette question. En fait, ce sont certainement des données locales du type température, déplacements de flux, captation d'informations diverses, etc. Il faudrait leur poser la question de façon plus précise. En tout cas, je n'ai pas trouvé l'information. Ils ne communiquent pas précisément là-dessus, alors que l'idée même de leur fabrique repose précisément sur une interaction avec le milieu. Pour l'instant, on ne sait pas quelles sont les données du milieu prises en considération, ce qui est dommage. Peut-être qu'ils veulent garder cette information encore secrète. Il y a encore peut-être quelque chose à décrypter dans ce dispositif-là. On peut faire cependant des hypothèses car, aujourd'hui, on sait très bien capter le son, on sait capter des données thermiques, des mouvements, etc. Toutes ces données-là peuvent être interprétées numériquement et donner lieu à des variations. Après lesquelles sont vraiment mises en jeu dans ce projet, cela reste à préciser. Je pense qu'elles sont multiples. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les pièces montrées, on voit parfois des aspérités, des irrégularités, et à d'autres moments, on voit au contraire quelque chose de plutôt régulier. Il y a une sorte d'alternance pour montrer qu'à un moment donné, on peut choisir telle ou telle option ou tel paramétrage plutôt qu'un autre. C'est un projet relativement récent, malgré tout. Donc, il faudrait creuser un peu la chose.

Céline

Merci.

Catherine Chomarat-Ruiz

Deux autres questions.

Andrés Cobos

Bonjour. En fait, vous avez parlé de la notion d'artisanat numérique. Est-ce que justement dans ce rapport aux machines, le numérique aurait un rôle néfaste dans les savoir-faire manuels ?

Sophie Fétro

Personnellement, je ne pense pas. Mais la question, est peut-être de savoir ce que fait le numérique à l'artisanat et inversement ? Il y a des designers qui, justement, s'intéressent à cette relation-là entre artisanat et numérique, parfois empruntent des logiques informatiques sans même avoir recours à l'informatique ou, au contraire, sollicitent l'informatique pour produire des choses qu'ils ne pourraient pas obtenir de façon artisanale. Pour ma part, je pense que le numérique et la production artisanale ou les savoir-faire artisanaux ne sont pas véritablement à opposer, mais à envisager comme de nouvelles possibilités, c'est-à-dire des possibilités d'hybridation qui permettent de générer non pas une opposition de l'artisan ou de l'artisanat au numérique, mais de penser des couplages. C'est exactement l'enjeu d'Unfold quand ils font L'Artisan Électronique. Au fond, ce qui est en jeu, ce n'est pas le fait de dire que le numérique va remplacer le potier traditionnel, plutôt de dire qu'au fond, la machine peut générer quelque chose de différent que l'artisan ne peut pas faire. Cela ne remet pas en question la légitimité de la production artisanale, cela lui ouvre des possibilités.

Catherine Chomarat-Ruiz

Lucy, c'est à vous.

Lucy Doherty

Bonjour, je voulais rebondir sur les dernières références que vous avez présentées parce que j'ai eu la sensation forte que tous ces projets étaient quelque part en train de détourner l'utilisation de la machine pour réintégrer, comme vous disiez, de la poésie ou comme au début, de la rature, de l'anomalie, ce qui caractérise l'humain naturellement et fait partie de lui. C'est quelque chose qu'on a un peu perdu avec la machine au début de son utilisation. Tous ces projets rendent finalement floue la limite entre l'outil et la machine. Aussi, est-ce que vous croyez que l'on devrait davantage parler d'outil que de machine dès lors qu'il est question d'un processus créatif par un designer ou un artiste ?

Sophie Fétro

Il y a plusieurs questions emboîtées dans votre intervention. Mais au fond, il y a quand même quelque chose dans ces démarches qui tentent en fait d'humaniser la machine. À quoi rimerait au fond cette machine à travers laquelle l'être humain ne se retrouverait plus ? Il transparaît à travers ces démarches, la volonté de produire un certain type de relation, de réciprocité positive ou en tout cas un rapport non conflictuel et destructeur avec la machine, afin de l'envisager non pas selon l'angle d'un rapport de force parce que finalement, dès qu'on envisage la machine sous cet angle-là, il faut être lucide la machine l'emporte clairement. Si pour certaines actions, comme par exemple soulever une charge, aller plus vite, calculer plus vite, etc., on sait que la machine est performante et supérieure à l'être humain, la question est alors de savoir ce que peut encore l'être humain dans ces processus ? À quel moment cela vaut-il la peine de solliciter les machines ou l'être humain ou les deux ? Qu'en attendre et qu'est-ce qu'on sollicite de la machine ? Donc, peut être que la machine devient un outil quand elle n'est plus concurrentielle ou n'est plus seulement envisagée dans un rapport de concurrence à l'être humain.

3. Conférence d'Émile De Visscher

L'exercice que je vais entreprendre ici constitue un passage de flambeau, car de nombreux éléments passionnants ont déjà été soulevés par Sophie précédemment. Je vais adapter ma présentation et revenir sur certains points, comme notamment la curiosité, la ruse, la coïncidence des opposés ou la linéarité dans les formats d'exposition. Néanmoins, il me semble qu'une différence va résider dans l'analyse de la machine en tant qu'agent d'organisation socio-technique, au-delà de son contexte d'exposition. On pourra y revenir par la suite.

3.1 Éléments de contexte

Vous m'excuserez de sa banalité, mais je vais commencer ici par poser une sorte d'évidence qui me semble pourtant nécessaire pour aborder le sujet de manière informée : l'anthropocène, la grande accélération, la crise écologique - on l'appelle comme on veut- nous demande de modifier nos moyens de production. Le nom ou l'origine exacte assignée à ce phénomène peut être sujet à débat. Néanmoins, il y a consensus sur le fait que le système industriel tel qu'il s'est développé au XIXe siècle en Angleterre, a eu un impact drastique sur la qualité de l'air, la qualité des sols, l'extraction et l'exploitation de toutes les matières possibles et imaginables dans le monde entier, le développement de logiques mono-culturelles ou mono-matériaux, etc. De ce fait, les designers se retrouvent actuellement pris dans une sorte de paradoxe, voire parfois de schizophrénie. On le remarque très clairement, notamment chez les jeunes designers, parce qu'ils héritent et s'inscrivent dans une discipline dont les outils, les concepts, les méthodes, et l'histoire sont fondamentalement liés à l'outil industriel. Un système de production auquel ils ne veulent plus participer et qu'ils ne souhaitent plus cautionner. Alors évidemment, il y a aujourd'hui de nombreuses manières de pratiquer le design sans avoir affaire à l'industrie : design de service, design spéculatif, design de politique publique, etc. Mais il me semble qu'une des émanations de ce paradoxe réside dans cette tendance à imaginer des manières de produire autrement, de se désolidariser de la logique industrielle pour explorer d'autres modalités productives - comme le disait très bien Sophie précédemment.

Voici une fresque rassemblant une série de projets de ce type (je ne sais pas si vous verrez beaucoup, ça sera sans doute un peu petit) dont on peut observer la multiplication à partir de 2008. La fresque s'arrête en 2018 mais son développement est exponentiel. Dans les masters de design actuellement, on remarque une influence grandissante de ce type d'approches : on ne compte plus le nombre de projets de nouveaux matériaux, de procédés mêlant artisanat et automation, d'imprimantes détournées, etc. Les techniques de production semblent être devenues une préoccupation centrale de design, en tout cas en Europe.

3.2 Design et industrie

Pour en comprendre les logiques, nous allons commencer par détailler certaines caractéristiques contre lesquelles ces initiatives se développent. Parce que comme le disait Sophie, c'est toujours en référence au système industriel qu'elles s'articulent.

Le premier élément à prendre en compte concerne la déterritorialisation qu'opère l'industrie. Déjà la manufacture, avant même qu'elle ne se transforme en industrie, a pour impact premier de déplacer des artisans des campagnes, de délier les zones d'extractions des zones de transformations de matériaux et des zones de vente, d'exploitations, voire des déchets. L'industrie est corrélative de formes de déterritorialisation et repose entièrement sur la question des transports. C'est tout à fait évident en soit : si vous avez une usine qui produit 10.000 brosses à dents par jour, ce n'est pas localement qu'elle peut extraire les matières nécessaires, ni qu'elle pourra les écouler -- elle a besoin de distribuer ses produits dans une région très vaste. La concentration des moyens de production amène des formes de déterritorialisation particulièrement prégnantes, aussi bien en termes matériels, qu'humains et informationnels (on peut penser au brevet par exemple). En réaction à cela, un certain nombre de designers tentent, au même titre que d'autres disciplines (on va revenir sur ce point), d'imaginer ce que pourraient être des productions territorialisées, qui n'ont pas ces besoins de déterritorialisation. Et à ce titre, je vais parler d'un projet que j'ai développé depuis 2011 (projet très proche de celui déjà mentionné aujourd'hui de Dave Hakkens Precious Plastic - qui a été développé à peu près au même moment) et qui s'appelle Polyfloss. Polyfloss est une machine de recyclage de thermoplastique qui fonctionne comme une machine à barbe à papa. Les déchets plastiques sont extrudés par centrifugation à chaud et produisent des fibres. Ces fibres peuvent être utilisées telles quelles pour de l'isolation ou du rembourrage. Mais on peut aussi l'utiliser comme une fibre dans le cadre des textiles par des procédés de filage, tressage, tricot, feutrage, etc., et puis on peut aussi la fondre dans des moules relativement simples pour obtenir des coques rigides.

Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'il a permis d'installer un atelier de recyclage local à Madagascar. En 2018, nous avons été invités par une fondation d'entreprise, Rubis Mécénat, en lien avec une série d'ONG locales de réinsertion sociale, et nous avons installé, formé, construit l'atelier. C'est surtout maintenant une série de jeunes qui gèrent leur propre entreprise de recyclage. Ils ont eux-mêmes mis en place un réseau de collecteurs de déchets plastiques qu'ils rachètent, lavent, broient, puis transforment en fibre. Ensuite, ils peuvent vendre la fibre et, ainsi, alimenter en fil les réseaux d'artisanats locaux. En créant du fil recyclé, le projet permet de se lier à des savoir-faire existants au travers du cordage, du tissage, du filage.

Ce qui est intéressant c'est que l'artisanat du fil malgache est réputé mondialement, mais il est actuellement en grande difficulté parce qu'il n'a plus accès à ses propres matières premières. En effet, les fibres de cisal, de soie sauvage ou de rafia, sont de très bonne qualité à Madagascar et elles sont donc de plus en plus vendues à l'étranger. En proposant une nouvelle fibre basée sur les déchets locaux, on réinsère ces réseaux d'artisanat et crée une sorte de petit écosystème local, de nouvelles formes d'attachement. Donc c'est un projet qui permet d'expérimenter une économie locale basée sur une technologie qui est relativement simple : on passe juste du grain à la fibre. Mais cette transformation-là permet de connecter énormément d'acteurs et de matériaux sur ce territoire. Voilà quelques-uns des objets qui étaient en développement. Et donc ces fibres que vous voyez, ces plastiques recyclés viennent des tubes récoltés dans les déchetteries et les poubelles publiques.

3.3 Design et conception

Une deuxième caractéristique dont j'aimerais parler aujourd'hui, qui est en fait corrélative à la première, c'est la question de l'extensibilité, que les anglais appellent « scalability ». J'ai eu cette expérience-là de « pitcher » un projet à des investisseurs et la première question qu'ils m'ont posée était déjà : « Is it scalable ? ». C'est-à-dire que le principe même du développement technique dans l'industrie nie les questions d'échelle, nie les différences dimensionnelles. Dans le cadre technico-économique actuel, il faut que ce soit la même chose, la même problématique, de produire trois objets que d'en produire dix millions. La différence ne doit résider que sur des moyens (investissement ou marché) mais pas une différence technique, ni humaine, ni territoriale, ni politique. Cela signifie que certaines technologies sont mises de côté parce qu'elles ne peuvent pas être étendues à l'infini. Elles sont liées à des écosystèmes, à des échelles spécifiques. Et c'est vrai tout aussi bien pour les questions d'échelle en termes d'espace que d'échelle temporelle, c'est-à-dire que la technique, dans le cadre industriel, doit pouvoir être accélérée à l'infini. Là aussi il y a beaucoup de designers qui explorent des procédés lents ou des procédés qui ne peuvent pas changer d'échelle. À ce titre, je vais vous présenter un projet sur lequel je travaille depuis longtemps : Pearling. Au départ, je me posais la question de la fabrication locale (de nouveau), et je me disais si on pense fabrication locale, il faut aussi penser fabrication lente. Puisqu'à l'échelle locale, on n'a pas besoin d'une brosse à dents ou d'un pot de liquide vaisselle toutes les minutes, ça n'aurait aucun sens. Donc on peut considérer des fabrications lentes à ces échelles-là. Je me suis alors intéressé aux fabrications lentes et notamment à la perle. Suite à des recherches, je suis tombé sur un article scientifique extrêmement intéressant d'un laboratoire aux États-Unis qui émettait un protocole pour reproduire la manière dont l'huître crée la nacre. Il s'agissait d'un principe chimique avec une série de bains, qui recrée des couches de matière successives comme dans l'huître. Mais l'article concluait en disant qu'on ne peut pas accélérer la production. Il s'agissait d'une mécanisation d'un procédé naturel, mais donc on devait garder la lenteur originelle. Je trouvais ça absolument passionnant.

Donc j'ai repris cette étude, j'ai changé les compositions pour que ça soit plus stable et j'ai développé une machine de production. Il y a eu deux versions : une première qui était vraiment avec une seule bille et qui prenait la forme d'une d'horloge, c'est-à-dire avec un mécanisme à pendule ; et une deuxième avec six billes qui trempaient dans différents bains de matières. Évidemment, avec ce principe, on peut jouer sur les formes des objets perlés, on n'est plus lié nécessairement à la bille. La machine crée une matière qui est très proche de la nacre, en termes chimiques et mécaniques. Dans le cas de la nacre naturelle, il y a une sorte de perfection interne, une structure géométrique microscopique, qui est très difficile à obtenir. Mais disons que c'est une quête pour arriver à la nacre. Évidemment la première question que l'on m'a posée quand je l'ai présentée, c'est : est-ce qu'on peut l'accélérer ? J'ai dit : non, c'est tout le principe. Donc il y a un jeu avec la question de l'exposition de cette machine, puisqu'elle est tellement lente que le procédé lui-même devient presque plus important que ce qu'elle produit.

3.4 Design et matériaux

Un troisième point qui est très important et très visible notamment chez les designers, c'est la question des matériaux ; notamment le fait que l'industrie déteste la variabilité et l'activité des matériaux. L'histoire de l'industrie est liée à l'histoire de la science des matériaux que je connais bien puisque c'était mes études initiales. La science des matériaux est une vaste entreprise de stabilisation, de pacification, de standardisation, de normalisation de certaines matières. Tim Ingold fait très bien cette différence entre matériau et matière : la matière étant tout à fait active, combinatoire, anisotrope, inhomogène, elle n'arrête pas de se recombiner, de se transformer etc. Il dit "connaître une matière c'est connaître son histoire". La matière est toujours évolutive. Par contre le matériau est un terme qui apparait au singulier en 1933 seulement au Larousse, pour désigner des substances utiles à la construction, typiquement les bétons, verres et métaux. Ce sont des substances passives, des objets stables, normés, isotropes, purs. Ce sont des matériaux que l'on a stabilisés, qui ne réagissent plus, des matériaux morts. La science des matériaux, telle que je l'ai étudiée du moins, était limitée aux céramiques techniques, aux métaux standards et aux plastiques d'usage courant. Le problème bien entendu, c'est qu'une fois qu'on a stabilisé ces matériaux, qu'on a créé ces matériaux stables, incapables de se transformer ; on crée directement la question des déchets. S'ils n'ont pas la capacité de se dégrader, de se développer, de se recombiner : ils restent là, même après leur usage. De nombreux designers explorent donc les manières d'utiliser des matériaux actifs, évolutifs, capables de dégradation, de combinaison, d'évolution.

C'est d'ailleurs le cœur de mon poste actuellement, je suis chercheur associé dans un cluster de recherche à Berlin, dont le titre même est Matters of activity : l'activité des matières. Nous sommes presque 150 chercheurs à travailler sur ces questions, on y passe beaucoup de temps. Pour vous parler de ce sujet, je vais vous montrer un projet de mousse. C'est un projet, dont malheureusement je ne peux pas vous montrer beaucoup d'aboutissement parce qu'il y a eu beaucoup de recherches, mais surtout beaucoup de ratés. L'idée était de faire une sorte d'outil de graffiti avec des mousses éphémères, bio-sourcées, et c'est extrêmement compliqué : ça n'arrête pas de tomber, de se modifier, de pourrir, etc. J'ai du mal à contrôler ce que je fais. Mais je travaille maintenant avec des chimistes de ParisTech pour mettre au point ce procédé de manière plus simple.

3.5 Design et technique

Le quatrième point que j'aimerais soulever concerne la question de la main (dont Sophie a aussi parlé) et de la participation. À ce titre, je me suis intéressé à la cellulose : papier, carton, pâte à papier, corde, etc. C'est un matériau extrêmement simple, connu quasiment de tous. On sait tous faire un cube en papier, nous avons tous déjà un patron en tête et les techniques à disposition, alors que faire un cube en métal ce n'est quand même pas évident. C'est une matière qui est souvent utilisée par les designers pour faire du prototypage, c'est une matière avec laquelle on peut aussi obtenir des degrés de technicités, des formes complexes impossibles à obtenir autrement. Donc je me suis intéressé à ce matériau en me disant : finalement la plupart du temps c'est un outil utilisé pour du prototypage (comme par exemple la chaise de Konstantin Grcic ici présente), qu'il a fabriquée en carton avant de la fabriquer en métal. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? Il a pris les mesures, il l'a modélisée et puis il l'a faite fabriquer en métal, en béton, etc. Il y a donc toute une série de traductions que je voulais questionner. Et je me suis dit : est-ce qu'il serait possible de prendre ces formes instinctives faites en carton, papier, corde, etc ; et les transformer directement en objets fonctionnels ? En réalité, ce que je voulais faire était de passer d'une matière organique à une matière inorganique. Or, cela existe dans la nature, c'est de la pétrification. À la recherche d'un procédé, j'ai trouvé une étude d'un laboratoire californien ; ils avaient réussi, à partir d'un petit cube de bois dont ils avaient enlevé la lignine (donc la partie polymère du matériau), à infuser de la silice et à le cuire pour obtenir du Carbure de Silicium (qui est un matériau passionnant, une sorte de frère ennemi du diamant). J'ai repris ces études et plutôt que d'enlever la lignine (parce que dans le papier, le carton, etc., il n'y en a déjà plus) j'ai tenté de transformer ces matières directement en céramique. Et j'obtiens des choses vraiment intéressantes, fragiles lorsqu'on parle de papier de quelques millimètres d'épaisseur, mais relativement rigides quand on parle de pâte à papier ou de cordes. J'ai de plus en plus de pièces maintenant, mais je commence à avoir des pièces justement de plus grande ampleur qui permettent potentiellement de rentrer dans le domaine de l'artisanat céramique, voire de collaborer. C'est en tout cas un souhait que j'ai, de pouvoir mettre en lien ce nouvel artisanat basé sur le papier carton avec des savoir-faire existants soit en céramique, soit en pillage, soit en origami...

Voilà donc un certain nombre de points qui me semblent importants pour aborder le design de procédés. Mais paradoxalement ces points ne sont pas spécifiques au design. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions d'économie locale, de participation, de nouveaux artisanats : que ce soit des architectes, des makers, des ingénieurs, des scientifiques, etc.

Mais il y a un autre point sur lequel je vais axer ma présentation à partir de maintenant, qui me paraît pour le coup singulier au design. Pour l'introduire j'aimerai revenir à l'étymologie du mot industrie qui vient du latin industria et qui, comme Pierre Musso nous le rappelle dans un très bel article intitulé « Prolégomènes à une généalogie de l'imaginaire industriel », peut signifier une « activité cachée ». C'est vrai. Je ne sais pas si l'industrie est par essence une activité cachée mais en tout cas on peut dire qu'elle est cachée pour l'instant. S'il y a bien une caractéristique prégnante de l'industrie, c'est qu'on ne la voit pas, on ne sait pas où elle est, on n'en connaît rien. Moi je suis ingénieur de formation, ingénieur en mécanique, je suis sensé être le spécialiste quand même de ces questions, et bien je ne peux pas vous dire grand-chose ni du pull que je porte, ni de la bouteille ici, ni de mon ordinateur, ni de ma souris, ni de mon cahier, ni même de mon stylo. Je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas comment ils ont été produits, je ne sais pas quels matériaux les constituent, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été extraits, quel type de déchets ils ont produit ? Si ces déchets ont été revalorisés ? Quel type d'énergie ils ont demandé ? Si ce sont des humains ou des machines qui participent à leur fabrication... Toutes ces étapes dans la fabrication des objets du quotidien, ce qui constitue notre environnement quotidien, nous est totalement inconnu. Et c'est vrai aussi pour ce qui se passe après : si je jette mon pot de yaourt dans une poubelle jaune, va-t-il vraiment être recyclé ? Ou est-ce qu'il va finir brûlé et revalorisé ? Ou est-ce qu'il va finir dans une déchèterie ? Si je jette mon ordinateur dans les encombrants, est-ce qu'il va arriver dans une déchèterie au Ghana ? Nous n'en savons rien, enfin moi en tout cas, je n'en sais rien. Je ne peux rien vous dire de tout cela. Deleuze déjà en 1990 disait « nous vivons dans une société du produit et non plus dans une société de la production », parce qu'elle est absente. Et cette méconnaissance pose quand même un problème important vis-à-vis de notre responsabilité écologique. C'est-à-dire qu'on connaît les grands problèmes : on sait qu'il y a un océan de plastique, on sait que les glaciers fondent, on sait que la terre se réchauffe. Et on sait aussi qu'acheter une bouteille d'eau peut potentiellement poser problème. Mais les relations entre ces deux événements figurent dans les relations techniques, et nous n'y avons pas accès - nous n'avons pas accès à toute la série de correspondances et de traductions qui mènent d'un point à un autre. Donc, le problème écologique pose la question de la séparation entre technique et culture au final, question déjà soulevée par Gilbert Simondon dans les années 50. Cette méconnaissance nous déresponsabilise, au sens où Donna Haraway utilise ce terme : elle coupe le mot en trois et dit qu'elle dé-response-abilise, elle nous empêche de répondre.

3.6 Design, culture et société

Alors, dans ma thèse, notamment, je pose cette question : comment rendre les techniques de fabrication, choses publiques ? J'utilise ici les « choses publiques » au sens de Bruno Latour, c'est-à-dire des res-publica : des problèmes communs desquels on peut débattre collectivement pour, démocratiquement, choisir si nous voulons y adhérer ou pas. Si nous devons - si nous voulons - en changer en achetant quel produit, la valider. Typiquement, la machine que vous voyez là, qui fonctionne sur un principe de moulage par soufflage, produit des bouteilles d'eau. Cette machine doit devenir une « chose publique », un problème commun. Alors, cela pose un problème fondamental, qui est celui de l'accès à ce savoir. Parce que si on se rappelle de John Dewey dans Le public et ses problèmes, on saura que pour qu'un public puisse se créer et débattre autour d'un problème, il faut qu'il en saisisse les enjeux. Pour ce faire, il faut s'appuyer sur une notion que G. Simondon avait établie, celle de « culture technique ». Cette notion est utile parce qu'elle permet de différencier des savoirs d'une culture technique. Pour G. Simondon, l'objectif n'est pas de demander à tous de devenir ingénieurs et de comprendre tous les détails d'une machine. Pour prendre un exemple qu'il prenait dans l'un de ses textes : il parle de l'arbre et dit qu'on n'a pas tous besoin de connaître la formule chimique de la chlorophylle ou les formes moléculaires de la cellulose pour comprendre le principe technique de l'arbre. Comprendre les enjeux de l'arbre, c'est savoir que l'arbre capte une certaine forme de CO2, qu'il capte la lumière, qu'il est vert parce qu'il capte certaines ondes de la lumière, qu'il prend des minéraux dans le sol, et qu'il possède un cycle qui transforme ces éléments et rejette de l'oxygène. C'est à partir de cet ordre-là que l'on peut parler d'une culture technique. G. Simondon en appelait à comprendre les machines et les intégrer dans notre culture au sens fort du terme. Car les techniques sont profondément humaines, elles ont un tel impact et une telle agentivité sur nos sociétés, sur la manière dont nous nous organisons, nous rêvons, nous planifions, nous nous déplaçons, nous interagissons, etc. Ne pas comprendre les techniques signifie ne pas nous comprendre nous-même. G. Simondon souhaitait donc que nous ayons tous une culture technique partagée. Pour ce faire, il en appelait à la formation. Il s'appuyait sur la philosophie et la formation, notamment des cours de technologie dès le plus jeune âge, pour que nous ayons tous une formation et une compréhension de la technique. C'est une proposition qui est sans doute tout à fait valable, probablement difficile à instaurer, mais intéressante. Par contre, en tant que designer et ingénieur, la question peut se poser à l'inverse. Plutôt que de demander aux humains de s'intéresser à la technique, de faire un effort d'apprentissage pour y accéder, on peut demander aux techniques de s'intéresser aux humains ou d'intéresser les humains. L'idée, plutôt que de changer les humains sans rien demander aux techniques, serait de modifier les techniques pour les rendre appréhendables. Il s'agirait d'imaginer de nouveaux types de techniques qui ont la capacité de devenir « choses publiques », la capacité de s'insérer dans la société. C'est à mon sens une des caractéristiques du design.

Pour comprendre et qualifier cette relation entre technique et société, nous allons continuer à nous appuyer sur G. Simondon, qui a des termes toujours assez compliqués mais qui sont quand même utiles pour savoir de quoi on parle. Que veut dire faire une machine qui se donne en public ? Nous allons commencer par trois premiers termes simondonniens : le terme « crypto-technique » fonctionne avec « phanéro-technique ». De quoi s'agit-il ? C'est très simple : un objet crypto-technique est un objet qui se cache : typiquement un moteur dans une voiture. On ne voit pas son fonctionnement. Un objet phanéro-technique est un objet qui se montre : il prend l'exemple d'une grue et dit que dans ce cas, on voit tout de suite les vecteurs de force qui se reportent avec les barres métalliques. On voit les poids de béton d'un côté qui supportent la portée horizontale de l'autre, on voit les moteurs et les engrenages, etc. On en voit le fonctionnement. Mais d'après moi, ce n'est pas exactement ce qui se joue chez les designers qui abordent les procédés de fabrication. Ça va être justement ce troisième terme de « techno-esthétique » qui va s'en rapprocher. Pour voir la différence, je vais faire appel à un projet que j'ai fait avec un collectif de designers et de chercheurs nommé LPP. Nous avons monté cette revue qui s'appelle Obliquité (d'ailleurs Maxime Mollon fait partie de ce collectif, vous l'avez entendu il y a peu). Pour le deuxième numéro qui s'appelait Process et qui était sur les procédés de fabrication, nous avons invité un studio qui était l'un des premiers à adopter ce genre d'approche (d'ailleurs au même moment que Mischer'Traxler que Sophie vous a présenté). Voilà le duo, un couple à vrai dire, d'un anglais et d'une hollandaise. Depuis 2007, ils ont développé toute une série de machines et de procédés qui se donnaient à voir en spectacle. Pour eux, dans leurs textes et leurs interviews, montrer le processus était lié à une forme d'authenticité, de transparence, une volonté de donner à voir la formation des objets du quotidien. Mais lorsque je les ai interviewés, je leur ai posé la question directement : « vous parlez beaucoup de transparence, de monstration, de montrer comment les choses sont faites, de montrer la réalité mais est-ce que finalement vous montrer tout ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses cachées ? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments que vous préparez en dehors de la scène ? Est-ce que même les mouvements que vous montrez des machines, vous n'êtes pas en train de choisir leur vitesse, leurs parcours, vous pourriez faire plus lent, plus rapide ? Est-ce que ces choix ne sont pas faits pour des raisons de chorégraphie, et qu'on entre plutôt dans le cadre du théâtre plutôt que dans le cadre de la transparence ? » Parce qu'on est très loin évidemment de ce qu'on peut voir dans un musée des sciences où vous avez des machines auxquelles on a enlevé un carter que l'on a remplacé par une plaque de plexiglas pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Dans leurs installations, il y a une mise en scène. La machine est pensée pour la mise en scène dès le départ. On est dans un autre ordre que dans la question de la transparence uniquement. Nous sommes dans la performance. Ils ont répondu tout à fait positivement à cette question, en trouvant cette remarque passionnante, et en faisant le lien avec des collaborations récentes qu'ils établissent avec des chorégraphes. C'est là, la différence entre phanéro-technie et techno-esthétique, dans un cas on voit ce qui se passe, dans l'autre la machine a été pensée et développée pour une performance, et des choix techniques ont été faits en raison de volontés esthétiques. Il faut bien comprendre ici que dans la pensée de G. Simondon la technique est un mode d'existence, une manière spécifique de venir au monde, une émergence particulière. Donc la techno-esthétique, ce n'est pas une technique à laquelle on pourrait assigner des caractéristiques esthétiques. C'est une technique dont l'apparition même, la manière dont elle a été développée, a pris en compte des aspects esthétiques. Chez les Glithero, les choix techniques sont générés, dès le départ, par des choix de mise en scène. L'aspect performatif n'arrive pas à la fin, il conditionne les choix techniques.

Maintenant je vais arriver à un quatrième terme qui est un terme un peu compliqué : la « techno-phanie ». Un terme sur lequel j'ai beaucoup buté pendant ma thèse mais qui me semble être un terme intéressant et qui va aborder un aspect complémentaire des termes précédents.

« Techno-phanie », vous l'aurez remarqué, est le terme miroir de « phanéro-technique ». Simondon l'a créé de toute pièce, et l'a utilisé uniquement pendant un an, dans une série de cours et de conférences entre 1959 et 1960. Lesquels sont réunis dans le texte Psychosociologie de la technicité, texte qui est réuni, maintenant, dans un ouvrage qui s'appelle Sur la technique. C'est un texte où il utilise ce terme à tort et à travers, presque 50 fois pour qualifier parfois des exemples assez différents, mais une chose est assez claire : il parle de relations symboliques. C'est-à-dire d'objets techniques dont la technicité (c'est-à-dire les opérations techniques) génèrent des relations symboliques. Alors dès qu'on rentre dans le symbole c'est assez compliqué, parce que c'est un terme qui, selon les histoires et traditions disciplinaires, désigne des choses assez différentes. Ici je vais juste donner une définition très simple, qui me semble correspondre à la manière dont il l'a utilisée. Le symbole désigne une relation de correspondance entre un objet présenté là devant moi et un objet absent. On va dire pour l'instant que c'est uniquement ça.