Damien Claeys est architecte, systémicien, docteur en art de bâtir et urbanisme, professeur à la Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme (LOCI) et affecté à l’Institut de recherche de Louvain pour le territoire, l’architecture, l’environnement construit (LAB), Université catholique de Louvain (UCLouvain). damien.claeys@uclouvain.be

Résumé

La condition humaine crée un écart inévitable entre réel et réalité par la coupure du langage. Pour tenter de le réduire, l’être humain mobilise des abstractions au sein d’une boucle comportementale (perception, intégration, action), influencée par une double médiation (socioculturelle et technique). En conception architecturale, collaborative et instrumentée, trois processus de médiation technique sont distingués (anthropique, analogique et numérique), ainsi que les différents rapports de représentation qu’ils génèrent.

Mots clés

architecture, conception, abstraction, représentation, médiation

Abstract

The human condition creates an inevitable gap between the real world and reality due to the rupture introduced by language. In an effort to reduce this gap, human beings use abstractions within a behavioural loop (perception, integration, action) influenced by a double mediation (both sociocultural and technical). In collaborative and instrumented architectural design, three processes of technical mediation are distinguished (anthropic, analogical, and digital), along with the different modes of representation they generate.

Keywords

architecture, design, abstraction, representation, mediation

Introduction : condition humaine et médiation abstraite

Dans La condition humaine i (1933), le peintre belge surréaliste René Magritte questionne le rapport entre le réel et sa représentation, en créant un tableau dans le tableau. Sur la surface du tableau réel, il figure un espace, contenant un tableau sur chevalet, lui-même placé devant une fenêtre bordée de deux tentures, elle-même cadrant une vue vers l’extérieur de l’espace. Le paysage sur le tableau figuré semble continu avec celui cadré par la fenêtre. Mais rien ne permet d’affirmer que ce qui apparaît sur le premier correspond à ce qui est visible par la seconde. Le spectateur est alors immergé dans un mouvement de pensée paradoxal, accordant une réalité à l’environnement du tableau contenu, alors même que le tableau contenant est une création de l’artiste : « Je plaçai devant une fenêtre vue de l’intérieur d’une chambre, un tableau représentant exactement la partie de paysage recouverte par ce tableau. [...] C’est ainsi que nous voyons le monde, nous le voyons à l'extérieur de nous-mêmes, et cependant nous n’en avons qu’une représentation en nous. »1 La dynamique figurative du tableau conscientise le spectateur à propos de la coupure du langage conditionnant l’espèce humaine. En effet, la construction patiente des connaissances oblige l’observateur à multiplier les efforts de représentation, sachant que toute représentation est une simplification du phénomène décrit : le paysage que nous construisons mentalement donne l’illusion de connaître le paysage réel.

Figure 1. René Magritte, La condition humaine i, 1933.

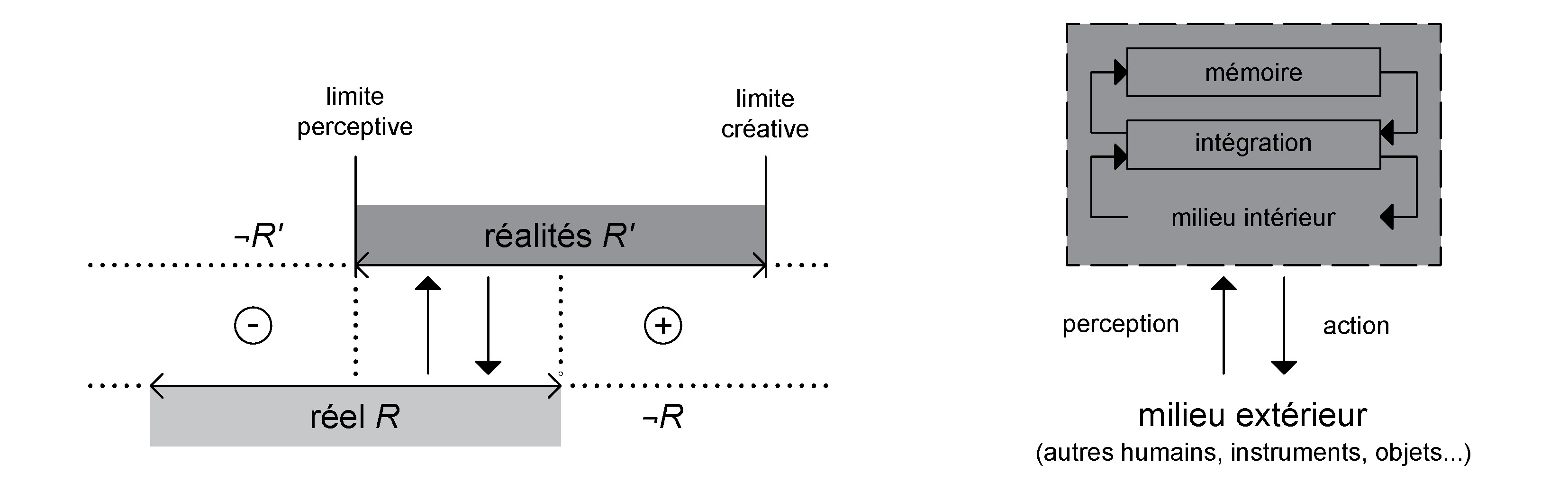

La connaissance est produite par le sujet connaissant à partir de ses propres interactions avec le réel et celle-ci n'est donc pas le reflet exact de celui-là : « il n'existe pas de réalité absolue, mais seulement des conceptions subjectives et souvent contradictoires de la réalité »2. Sans être un solipsisme, l’« épistémologie constructiviste »3 « soutient que nous construisons et inventons la réalité plutôt que de la découvrir »4. Pour opérer une distinction entre les réalités construites et le réel, le concept de « réel augmenté » a été défini comme « un double du réel co-construit par l'homme – qualifié d'augmenté – contre lequel, impertinent, le réel résiste dès qu'il est provoqué »5. Produit naturellement par la conscience, le réel augmenté échappe partiellement à toutes les variations de la « mixed reality » (MR) jalonnant le spectre du « continuum de virtualité » entre environnements totalement réels et totalement virtuels6. Aucune correspondance complète n'est possible entre le réel (R) et nos réalités multiples (R’) : un « décalage dynamique » existe donc, un solde générateur d'introspection existentielle, sur lequel la structure logique patiemment élaborée de R' n'a pas prise : « Ce solde fait virtuellement partie du non-réel augmenté ¬R', constitué de l'infinité de tous les possibles de l'imaginaire, non-activés dans R'. L'être humain peine à appréhender cet écart négatif (limite perceptive) et positif (imagination débridée) dont les contours évoluent constamment. »7 L’abstraction permettant la construction de cette fiction mentale éloigne partiellement la conscience de la connaissance du réel, parce qu’elle réduit celui-ci aux données extérieures des sens (perception active) et aux idées intérieures de l’imagination (mémoire active).

À partir d’analogies cybernétiques8 et communicationnelles910 opérées entre des processus nerveux et des flux d’information, la construction et l’animation du « cinéma intérieur »11, émerge de l’activité de trois processus internes concomitants et interdépendants, également identifiés en neuroanatomie fonctionnelle. En effet, tout comportement humain, même le plus simple, met en jeu une boucle comportementale entre perception, intégration et action : (1) l’information de l’état de l’environnement interne (corps) et externe (milieu), à partir des affecteurs ; (2) l’intégration par la conscience de cette information par arbitrage entre données perceptives et mnésiques, réflexivité et décision d’agir ; (3) l’exécution des commandes motrices générées par la conscience, en mobilisant des effecteurs. Au sein de la conscience intégrative, une dialectique s’installe donc entre abstraction des données de la perception et concrétisation par l’action. Elle est dynamisée par le jeu des représentations mentales. L’abstraction opère un passage du plan de l’action/perception au plan de la représentation/cognition. La perception agit sur l’intégration, mais les effets de l’action fournissent également un feedback perceptif. Dans une certaine mesure, les actions fondent donc également les connaissances.

L’intégration passe par un arbitrage entre un processus ascendant de traitement automatique de l'information neurosensorielle et perceptive déterminé par les caractéristiques du stimulus (approche écologique12) et un processus descendant de traitement réflexif de données préalablement stockées dans la mémoire issues de nos expériences antérieures (approche constructiviste13). Les informations de la perception et celles de la mémoire sont mises en perspective avant de prendre des décisions.

Sachant que la construction de la connaissance du réel dépend également de la médiation entre la conscience et l’environnement social et technique14, deux autres facteurs externes interviennent dans les processus de représentation en opérant des médiations : (1) des conversations avec d’autres humains possédant d’autres réels augmentés ; (2) des interactions avec des outils de représentation capables d’externaliser, d’adapter et de générer des représentations.

Figure 2. (a) Le décalage dynamique entre R et R', limites perceptive et créative. (b) Modèle sensorimoteur simplifié d’un humain en interaction avec un environnement peuplé d’autres humains, d’instruments, d’objets.

1. Trois types de processus d’abstraction instrumentée

En particulier, la conception et la fabrication architecturale est une forme d’intégration consciente de durée variable, pouvant être collective et instrumentée. En effet, à partir d’un ancrage socioculturel, les architectes, au sens large les concepteurs, imaginent par abstraction, seuls ou à plusieurs, avec ou sans outils d’aide à la conception, un habitat et décident de la fabriquer dans le réel. L’écart temporel entre conception et fabrication varie, ainsi que le degré de collaboration et d’instrumentation, en fonction des nécessités et des potentialités du projet à concevoir.

Au centre de ces questions, la dynamique figurative jour un rôle prédominant, mais l’observation directe des représentations mentales du concepteur reste impossible, malgré les avancées en imagerie médicale. L’enquête ci-après porte donc sur les processus externes de représentation à l’aide d’instruments (corporels et artéfactuels)15. Plutôt que de définir des périodes précises établissant des limites historiques arbitraires à l’usage d’un type d’instrument par rapport à un autre, trois types de processus d’abstraction instrumentés sont distingués. Ces trois approches possèdent des origines incertaines et, malgré leur apparition successive dans l’histoire, des recouvrements existent. Quand l’une apparaît, elle ne remplace pas la précédente, mais elle l’enrichit, si bien que, avec des intensités variables, elles coexistent encore aujourd’hui. Les trois types de processus identifiés sont : (1) l’abstraction anthropique, incarnée et située, apparue dès les origines de l’espèce humaine, où la conception et la fabrication artisanale se recouvrent ; (2) l’abstraction analogique usant de la notation, où la conception par le dessin et la fabrication par la maîtrise d’œuvre se distinguent ; (3) l’abstraction numérique générant des modélisations prospectives, où conception et fabrication s’associent à travers un continuum informationnel et machinique.

2. Abstraction anthropique

À la préhistoire, l’absence de sources textuelles rend l’interprétation des traces archéologiques difficile pour les archéologues. Au mieux, l’observation des représentations, présentes dans l’art rupestre du néolithique, semble fournir un cadre de référence commun à leur conception du monde16 : (1) l’interconnexion des espèces ; (2) la fluidité du monde vivant ; (3) l’acceptation sans réserve de la complexité du monde ; (4) la perméabilité constante dans cet univers fluide et complexe dans lequel tout est interconnecté. La plupart des traces matérielles des premiers abris extérieurs ont disparu depuis longtemps. Les huttes les plus anciennes connues semblent fabriquées par l’interaction directe du corps des futurs habitants, avec des matériaux de construction issus dans leur environnement immédiat (par exemple, celles du site de Terra-Amata, datées d’environ 400 000 ans AEC). Si des symboles ont été peints en extérieur ou tracés dans le sable, les éléments naturels les ont effacées. Et si quelques outils sommaires de construction ont été utilisés, ils l’ont été de manière occasionnelle.

Dans les sociétés vernaculaires, non encore structurées comme des états centralisés, les anthropologues analysent des « architectures sans architectes »17. Ces études montrent l’existence d’isomorphismes entre la structure des relations socioculturelles et la structure spatiale de l’environnement construit18. Les connaissances, les moyens et les temporalités nécessaires à l’édification sont limités, sachant que l’abris est, au départ, provisoire (habitats préhistoires) ou réparable (architectures vernaculaires). La pérennisation des typologies est assurée par l’apprentissage des connaissances mémorisées, à travers la transmission intergénérationnelle, via l’écoute des récits oraux et l’imitation des gestes constructifs. Le schème d’édification d’un habitat est donc le résultat d’une longue chaîne de partage explicite d’expériences et de transfert implicites de pratiques. Des méthodes de médiation anthropique se structurent : l’ars memoriae19 figuré par la mnémotechnique de la méthode des loci, utilisée jusqu’au xviie et l’ars rhetorica illustré par l’usage des traités de Cicéron et de Quintilien jusqu’à la Renaissance.

L’artisan fabrique seul ou dans des manufactures. La description autobiographique de George Sturt à propos de son métier de charron à la fin du xixe siècle est symptomatique : « Je savais que les roues postérieures [du charriot] devaient avoir cinq pieds deux pouces de haut et que les deux roues avant quatre pieds deux ; que les ‘côtés’ devraient être coupés à partir de quatre pouces du meilleur bois de chêne, et ainsi de suite. Ce genre de chose je le savais, et en de nombreux détails au cours du temps ; mais j'ai rarement su pourquoi. Et c'est ainsi que la plupart des autres hommes le savaient. »20 Le retour à partir de l’action sur les connaissances est lié aux « diverses manières de saisir de la main » ou au « sens du toucher » qui « affectent notre façon de penser »21, ce qui favorise la conception par essais et erreurs, et une évolution lente des pratiques ou le schème traditionnel est peu remis en question. Enfin, les pratiques artisanales sont caractérisées par une économie de moyens (usage de matériaux disponibles et transportables de l’environnement proche) et par une grande adaptation au contexte régional (schème d’habitat établi en fonction des contraintes environnementales locales).

Un premier processus d’abstraction correspond à l’indissociation de la conception et la fabrication, instrumentée principalement par la médiation du corps de l’artisan lui-même, associé à quelques outils de fabrication simples, entre pensée et action, principalement via l’usage de la mémoire, de la parole et de la main.

3. Abstraction analogique

Au début de l’histoire, parallèlement à la sédentarisation progressive de l’espèce, l’écriture apparaît dans les civilisations antiques, où la comptabilité, les croyances et l'environnement construit deviennent des vecteurs cruciaux de l'organisation sociale, politique et économique des premiers états centralisés. Avec l’écrit, les premiers outils de représentation architecturale apparaissent, alors que des relations étroites se constituent entre pouvoir politique (rois), capacité à représenter (scribes) et conception d’édifices (architectes).

Dans la vallée du Nil, des récits cosmogoniques affirment que le démiurge (par exemple, Ptah, protecteur des artisans, des artistes et des architectes dans la mythologie memphite) aurait prononcé des paroles créatrices personnifiées par les Djaisou. Ces dernières auraient ensuite offert les instruments du scribe aux divinités maîtresses de l’écriture (par exemple Seschat, maîtresse des plans et des constructions, intervenant dans les rites de fondation en aidant le pharaon à orienter et à tracer au cordeau le plan du futur temple, et Thot, incarnant l’intelligence divine par la parole, inventeur des hiéroglyphes et du langage, tutélaire également des architectes dans la mythologie d’Hermopolis). Ces divinités deviennent les principaux dieux tutélaires de la corporation des scribes, seuls capables de lire et d’écrire, une classe instruite cadrant l’administration égyptienne. Si bien que les scribes-architectes célèbres comme Imhotep (env. xxviiie s. AEC) seront, plus tard, associés à Seschat ou à Thot, voire même divinisés, ou considérés comme fils de Ptah.

Dans les tablettes mésopotamiennes, une trentaine de plans de bâtiments sont attestées22, tandis que sur le papyrus de Turin, découvert à Deir el-Medineh (env. xiie s. AEC), le plan de la tombe de Ramsès iv (KV02) correspond à l’édifice encore existant, ce qui est rare, mais atteste de l’usage de représentations en projection horizontale et à l’échelle. La corrélation historique entre écriture et dessin devient évidente en admirant deux œuvres néo-sumériennes du Musée du Louvre découvertes à Tello (env. xxiie s. AEC) : d’un côté, deux cylindres recouverts d’inscriptions, relatant comment la divinité Ningirsu s’est manifestée en rêve à Gudea – gouverneur de la cité de Lagash – pour lui inspirer la construction d’un temple, en promettant l’abondance au royaume ; de l’autre, la statue dite de « l’architecte au plan » représentant Gudea assis, avec un plan du temple, dessiné sur la tablette d’argile posée sur ses genoux, possédant une échelle graphique et conçu à partir d’une modulation, sachant que les vestige du temple édifié semblent avoir été retrouvés23.

À l’époque d’Auguste, l’architecte romain de culture hellénistique Vitruve24 semble appartenir à la classe des apparitores25, une classe moyenne de salariés spécialisés, regroupant l’élite intellectuelle nécessaire à l'administration, alors que les architecti sont souvent associés aux scribae. Il décrit différents species de la disposition associées à l’art du trait : l’ichnographia ou « l’utilisation associée de la règle et du compas à l’échelle » pour faire « le tracé des formes sur le sol des aires de construction » ; l’orthographia ou « la représentation en élévation de la façade et la figuration élaborée à l’échelle, selon les calculs, de l’ouvrage futur » ; la scaenographia ou « l’esquisse de la façade et de ses côtés en perspective et la convergence de toutes les lignes vers le centre du cercle »26. Néanmoins, dans l’idée d’élever la praxis architecturale au rang d’un art libéral, le texte a plus d’importances que les illustrations dans le traité.

Au Haut Moyen Âge, dans le scriptorium, les moines copistes conservent le privilège de la lecture et de l’écriture : « le principal véhicule de mémorisation et de transmission des données visuelles n’était pas l’image, mais le mot : la voix et la parole étaient consignées et transmises dans l’espace et dans le temps au moyen de la technique alphabétique, mais pas les images »27. Par ailleurs, peu de représentations sont attestées, à l’instar du célèbre plan de Saint-Gall (ixe siècle), reproduisant le tracé schématique et idéalisé de l’organisation d’une abbaye bénédictine. Lors du passage du roman au gothique, l’architecte du xiie siècle s’émancipe grâce à la réinvention de l’art du trait, issu des recherches géométriques des maîtres/compagnons charpentiers et des appareilleurs/tailleurs de pierres. En formation itinérante entre plusieurs chantiers de cathédrales, les carnets de parchemins se remplissent d’exempla28 et plusieurs vues d’un même objet y sont parfois associées. Dans une chambre aux traits, l’architecte travaille avec ses aides et il réalise des dessins sur parchemin à échelle réduite : de grands pourtraits pour le projet général, des lignes pour les détails, et des moles pour les gabarits à échelle réelle. Ces analogues à échelle réduite sont reproduits à échelle réelle sur les aires à tracer ou sur les murs et les gabarits sont utilisés pour positionner les différents éléments. L’architecte devient un donneur d’ordres qui conçoit les plans et fixe les devis, mais dont la présence sur chantier n’est plus nécessairement permanente.

Rendue iconique de la rupture entre conception et fabrication par les historiens du xixe siècle, la Renaissance italienne sublime l’élévation intellectuelle de la profession d’architecte, l’architecture rejoignant les arts libéraux29. Mais la réinvention de la perspective centrale a des précédents (aspectivité égyptienne, perspective en arête de poisson romaine, perspective inversée byzantine…) et la réinvention de l’imprimerie est limitée au développement de la presse et de la typographie (pratique de la xylographie depuis le viie s. et usage des caractères mobiles en bois depuis le xiie s. en Chine). La professionnalisation du métier d’architecte passe, encore, par la maîtrise de l’« art du trait »30, encourageant une distinction nette entre les phases de conception et d’édification. Les processus instrumentés deviennent prépondérants dans l’activité de conception des architectes, parallèlement à leur « valorisation intellectuelle »31 : le concept de disegno affirmant une liaison fondamentale entre dessin et conception, en tant que « dessin à dessein », en liant les activités du corps, de l’esprit, de l’œil et de la main, à travers la pratique du dessin. De là, le mot perd de l’importance au profit de l’image et la culture européenne devient principalement visuelle. Tendance prolongée au siècle de la Raison, alors que les ars memoriae sont abandonnés au profit du cogito, la mnémotechnique étant remplacée par le raisonnement personnel. L’éloquence baroque crée une rupture avec le classicisme renaissant, en remplaçant la centralité d’un monde fini par la recherche d’une succession, rythmée et théâtralisée, de points de vue dans un univers infini. La représentation architecturale, intégrant également un usage plus marqué de maquettes pour aider à la conception, est prête à passer d’un point de vue unique et bidimensionnel à une représentation immersive et tridimensionnelle.

Au xviiie siècle, la distinction entre architectes et ingénieurs est confuse, deux tendances se développent : d’un côté, les architectes cultivent un académisme orienté vers la composition esthétisante des projet ; de l’autre, à l’image de scribes antiques, des officiers publics romains et des copistes moyenâgeux, de nouvelles écoles d’ingénieurs fournissent des cadres de l’administration capables de construire des ouvrages d’art – puis progressivement d’autres types d’édifices –, pour améliorer la gestion d’État.

Lors du passage de la société agraire à la société industrielle, une rationalisation de la conception architecturale s’affirme pour lui permettre de rencontrer une exigence accrue de précision, perçue comme une condition primordiale de la maîtrise humaine de la nature. La posture anthropique incarnée et située du monde traditionnel est fortement remise en cause par la tendance à l’abstraction du monde moderne. La mécanique instrumentale devient plus précise et les représentations intègrent un langage mathématique plus abstrait pour proposer des modélisations et des simulations, tandis que les méthodes de conception préétablissent les formes que la fabrication doit imposer à la matière. Gaspard Monge32 renouvelle la géométrie descriptive et participe à l’instauration d’un système de poids et mesures fondé sur le système décimal (introduction du mètre en 1791). Les dessins d’architecture deviennent plus précis en s’inspirant du dessin industriel. La normalisation des processus de représentation arrache l’architecture aux spontanéités de la production artisanale pour l’engager dans des déterminations industrielles. Contrairement à la fusion baroque, il s’agit de décomposer l’objet représenté en développant des points de vue différents (des projections) d’un même objet et de mettre en rapport ces vues.

Début xixe siècle, le néoclassicisme de Jean-Nicolas-Louis Durand33 décrit le processus de conception de manière linéaire dans la célèbre planche de la « Marche à suivre dans la composition d’un projet quelconque ». Il recherche l’économie et la fonctionnalité dans la conception et la construction à partir d’un travail sur la modulation. Il propose une méthode économique de génération de projets, au cours de laquelle la composition mobilise un répertoire des composants prédéfinis selon des critères de faisabilité technique.

À l’aube du xxe siècle, la seconde révolution industrielle mène à un nouveau type de société fondé sur l’information, elle encourage les modernistes à proposer de méthodes de fabrication en série pour produire des habitats, chacun d’entre eux étant, pour reprendre l’expression controversée de Le Corbusier34 : une « machine à habiter ».

Tout en poursuivant l’usage de médiations corporelles anthropiques (mémoire, parole, main), le rapport analogique les enrichit par des médiations instrumentales (écrits, dessins, maquettes), offrant différents types de représentations avec une grande variété de vues : un exposé littéraire (description de projet), une vue statique (perspective à un point de fuite), une dynamique de vues (promenade baroque), une géométrie de décomposition en différentes vues (projections orthogonales). En distinguant le métier d’architecte qui conçoit par le dessin de l’artisan qui construit avec la matière, les phases de conception et de fabrication sont progressivement séparées. À la médiation anthropique entre pensée et action, le rapport analogique introduit un second niveau de médiation dynamique entre les images mentales du projet et leurs représentations par le dessin. La pratique du dessin devient centrale en conception3536.

4. Abstraction numérique

Bien que l’usage de la numération écrire remonte également à l’émergence des premières civilisations, les bases de l’informatique moderne apparaissent dans la frénésie de l’effort de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Ayant conceptualisé une « machine universelle »37, Alan M. Turing initie la création de calculateurs, notamment capables de déchiffrer rapidement les messages de la machine Enigma. De même, l’origine de la cybernétique est indissociable des recherches de Norbert Wiener et Julian Bigelow au sein du projet Anti-Aircraft Predictor38 – un dispositif servo-mécanique de tir anti-aérien capable de prévoir les mouvements des avions ennemis pour les abattre – et de celles qu’ils mènent ensuite avec Arturo Rosenblueth pour généraliser l’application du concept de « feedback » à la fois aux machines et aux êtres vivants39. Après la guerre atomique, les scientifiques revenus à la société civile se rachètent une conscience. D’un côté, ils donnent artificiellement vie à un véritable cyber-zoo. De l’autre, ils tentent de reproduire la pensée avec des machines. Entre conception machinique de la pensée et élaboration de la pensée machine, l’intelligence artificielle (IA) devient un nouveau champ disciplinaire à partir de deux méthodes différentes : (1) le connexionnisme apparu avec les conférences Macy (1942-1953), établissant le premier modèle de réseaux de « neurones artificiels »40, puis la création du premier réseau de neurones artificiels monocouche capable d’apprendre par expérience41 ; (2) le symbolisme initié à la conférence de Dartmouth (1956), appliquant la « machine universelle » de Turing, calquées sur le fonctionnement symbolique du langage humain, menant à l’« architecture » des premiers ordinateur42, puis au premier agent conversationnel43. Le passage de la première à la seconde cybernétique44 est une tentative de concilier les IA symboliques et connexionnistes à l’aide de concepts bio-informatiques, en passant de l’étude des « systèmes fermés »45 à la dynamique des « systèmes ouverts »46. La cybernétique acquière une « pertinence », la rendant éligible pour devenir une métathéorie pour l’architecture47.

Dans les années 1960, des pionniers intègrent l’usage des outils informatiques en conception architecturale. D’abord, les chercheurs anglosaxons organisent des événements thématiques : dans trois rencontres emblématiques développent le Design Method Movement (DDM)484950 ; une première conférence porte spécifiquement sur l’introduction de l’informatique en architecture51 ; des expositions intègrent l’ordinateur et la cybernétique dans les arts5253. Ensuite, des recherches développent les interfaces humains-machines (IHM) pour atteindre une « symbiose humain-machine »54, en améliorant l’ergonomie des affichages à l’écran55, ou en forgeant une « théorie de la conversation » entre humains et machines56. Des prototypes d’outils d’aide à la conception apparaissent alors pour faciliter la conversation, parmi lesquels : un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) – SketchPad57 ; un premier casque de réalité virtuelle – Ultimate Display58 ; des gants électroniques avec capteurs – VPL DataGlove59 ; des combinaisons à retour haptique60. Ces outils forment de véritables prothèses, donnant aux concepteurs des attributs de « cyborg »61. Enfin, des projets emblématiques apparaissent : l’architecte Luigi Moretti présente son stade à la 12e triennale de Milan (1960) en définissant les bases de l’architettura parametrica, tandis que Cedric Price travaille avec Joan Littlewood et Gordon Pask sur le projet interactif du Fun Palace (1960-1966).

Fin des années 1970, au cours de à la 3e révolution industrielle, les premiers ordinateurs personnels grand public apparaissent et, dans les années 1980, la culture cyberpunk imagine des dystopies mettant en scène des sociétés avancées dans un futur proche. Au cours de cette période, du côté de la conception, les programmes de dessin assisté par ordinateurs (DAO/CAO) se libéralisent (AutoCad, 1982 ; Microstation 1.0, 1985 ; Photoshop, 1988). Les représentations deviennent vectorielles ou pixellisées. Tandis que l’écriture de programmes de pilotage de machines-outils à commande numérique (MOCN) permettent le développement de la fabrication assistée par ordinateur (FAO) (première fraiseuse multiaxe en 1952, première tête de découpe au laser en 1967).

Dans les années 1990, un « premier tournant digital »62 modifie fortement les modalités représentationnelles en architecture. En 1993, le CERN décide de diffuser gratuitement un système comprenant un ensemble de protocoles et de logiciels appelé World Wide Web, combinant un logiciel de serveur, un navigateur et un éditeur de documents permettant de créer des pages en ligne et d’y insérer des liens hypertextes avec d’autres documents. Il donne rapidement vie au « cyberespace »63, dans la fluidité duquel les architectes créent de projets aux esthétiques molles. Le concept d’« objectile »64 y décrit un type d’objets inscrits dans une forme de continuum, évoluant continuellement au grés des variations continues de la valeur des paramètres qui les définissent : « une modulation temporelle qui implique une mise en variation continue de la matière autant qu’un développement continu de la forme ». Ensuite, détournés de l’industrie automobile, aéronavale et de celle des effets spéciaux pour le cinéma, de nouveaux logiciels orientés vers la modélisation 3D apparaissent (CATIA v1, 1981 ; 3ds Max 1.0, 1990 ; rhinoceros 3D, 1992 ; Blender, 1994 ; Rhino 1.0, 1998 ; Alias Wevafront Maya 1.0, 1998 ; Sketshup, 2000 ; Grasshopper, 2007). Ils finissent par concrétiser l’architecture virtuelle dans l’emblématique Musée Guggenheim (1997) de Frank O. Gehry, déclenchant l’effet Bilbao. Les représentations numériques sont passées du langage, au pixel, jusqu’au voxel65. Enfin, au-delà du pouvoir de séduction des projets initiés dans le cyberespace, les concepteurs contemporains renouent avec le travail collaboratif, l’expérimentation et la matérialité des œuvres pour proposer des projets inscrits dans leurs contextes écosociaux. L’iconique Golden Fish (1992) de Frank O. Gehry à Barcelone66, amorçant un mouvement global de réintroduction d’un « continuum conception-fabrication », à travers la modélisation, la visualisation et la fabrication67, par une intégration entre la conception assistée par ordinateur (CAO) et la fabrication assistée par ordinateur (FAO)68. Le concept d’« associativité »69 exprime cette continuité : « la constitution, au moyen d’un logiciel, du projet architectural en une longue chaîne de relations, depuis les premières hypothèses de conception jusqu’au pilotage des machines qui préfabriquent les composants destinés à s’assembler sur le chantier. » Dans le cas de ce type de projets d’« architectures non standard », l’idée est « l’instauration d’un champ informationnel continu et homogène »70, permettant aux concepteurs d’articuler conception paramétrique et fabrication numérique en opérant une rencontre entre « mass customization » et « design democratization »71. En prolongeant le « Do it yourself (DIY) » des années 1960, la conception et fabrication assistées par ordinateur (CFAO) remet en question le concept de matérialité en architecture, revalorise l’esprit traditionnel d’atelier, entre artiste et artisan, en favorisant l’éclosion d’une « éthique du hacker »72, l’occupation de « tiers-lieux »73, et en offrant une « alternative » au « pouvoir normatif de l’industrie »74.

Depuis les années 2010, un « second tournant digital »75 met en avant la révolution des big data, la fabrication digitale à plus grande échelle. Le computational design (CD), reprenant trois types d’approches de la conception : (1) le paremetric design (PD) basé sur l'utilisation de paramètres pour décrire des ensembles de projets ; (2) le generative design (GD) utilisant des algorithmes pour générer des projets ; (3) l’algorithmic design (AD) est une forme de GD caractérisée par une corrélation identifiable entre l'algorithme et son résultat. Plus encore, le GD rencontre les recherches morphogénétiques liées à l'évolution de la structure des organismes naturels. La morphogenèse numérique concerne les recherches sur la génération de forme à l’aide d’outils digitaux pour concevoir de nouveaux types d’architectures. Enfin, l’IA suscite un regain d’intérêt durable, le deep learning76 propose un type de programmation où la machine n’exécute pas seulement une succession d’opérations, mais développe une capacité d’apprentissage, reposant sur l’usage de perceptrons multicouches. Entraînés à partir de banques de données locales ou en ligne, les programmes sont capables d’extraire les éléments conceptuels d’une photo, d’effectuer de la reconnaissance automatique de la parole, du traitement automatique du langage naturel… Les outils récents de generative artificial intelligence (GenAI), à travers les prompts des architectes, requestionne la question de la référence architecturale ou de la créativité.

D’après Mario Carpo77 : « En trente ans, les technologies numériques sont passées du langage à l’image, puis de l’image au volume, réitérant ainsi curieusement, sur une période bien plus restreinte, toute l’évolution des techniques culturelles occidentales. » Les différentes étapes du moment analogique (écriture, dessin bidimensionnel, maquette et perspective tridimensionnelle) ont été retraversées par le numérique. Dans une certaine mesure, le point de vue numérique exprime une volonté de renouer avec deux types de continuités anthropiques mises de côté par le point de vue analogique : (1) remettre en interaction directe le corps avec l’outil de représentation pour concevoir (VR) ; (2) renouer un lien entre action de la main et réaction directe dans l’environnement (continuum conception fabrication en CFAO). La CFAO propose une abstraction globalisante de l’ensemble du processus associatif de conception-fabrication.

Conclusion : processus de conception architecturale et médiation abstraite

Les généralités introduites au sujet de l’être humain sont transposables aux activités de conception architecturale : la condition humaine créant un écart entre réel et réalité par la coupure du langage ; la boucle comportementale interne de perception, d’intégration et d’action, tentant de réduire cet écart en opérant une médiation corporelle par la mémoire, la pensée et l’action ; la double médiation externe : socioculturelle avec d’autres humains (sujets au même type d’écart) et technique avec des instruments (établissant des rapports anthropiques, analogiques et numériques).

À défaut d’être linéaire, tout processus de conception architecturale est plutôt « circulaire », « itératif » et « réflexif », passant alternativement par des phases de « latence », de « convergence » et de « divergence » avant d’aboutir à une « solution sous-optimale »78. Le mot processus indique le fait d’avancer, pas à pas, pour aboutir à quelque chose, tandis que la conception dénote l’effort cognitif de prendre ensemble par la pensée79, autrement dit, d’abstraire par la pensée les données de la perception et de la mémoire avant de les intégrer sous forme de connaissances, pour avancer dans le processus. Lorsqu’il abstrait des traits, le concepteur passe du plan de l’action/perception au plan de la représentation. Tout concepteur engagé dans un processus de conception tient compte des entrelacs de la complexité inhérente au projet d’architecture, générées par les abstractions de la pensée, en opérant sur la succession d’états du modèle mental qu’il lui associe.

Le mot projet consiste à mettre en avant quelque chose de pensé pour créer quelque chose de réel. La projettation est alors imaginer de manière organisée quelque chose qui n’existe pas (totalement ou dans l’état imaginé), le mettre en exergue, par l’usage du projet, en espérant son existence matérielle. La projettation est donc l’élaboration mentale d’un modèle au cours d’un processus dynamique de traitement de données, de croisement d’informations et de mobilisation de connaissances. Le processus est orienté en fonction d’une finalité projective attribuée de manière opératoire (non métaphysique et non théologique). La finalité projective peut être associée à la construction réelle de l’édifice projeté, à la représentation externe d’un projet de papier ou à la représentation interne d’un projet imaginaire. Le processus est amorcé par un état initial (des connaissances mal définies), ponctué d’états intermédiaires (des variantes du modèle mental du projet) et conclu par un état final (sous la forme d’un projet producteur de connaissance). Le projet final correspond à une solution choisie dans un domaine de solutions, dont le périmètre évolue en cours de projettation, entre les tentatives de définitions des concepteurs, les médiations des outils de conception et les effets des aléas du processus80.

Le processus est un dialogue constant entre des représentations internes et externes tendant à réduire progressivement l’incertitude du projet : plus les représentations externes se précisent, moins le modèle mental du projet est incertain81. Si un humain produit des représentations internes, elles sont mises en dialogue avec des représentations externes issues de processus d’abstraction anthropiques, analogiques ou numériques. Plus particulièrement, toute activité de conception architecturale, collaborative ou non, instrumentée ou non, nécessite une succession d’actes cognitifs, manipulant des abstractions. D’un côté, la constitution de réseaux collaboratifs, toujours plus hybridés entre humains et non humains, génère de nouveaux équilibres entre les efforts cognitifs des différents acteurs impliqués. De l’autre, la pratique mixte d’instruments de conception et de fabrication, toujours plus sophistiqués, modifie le rapport entre, d’un côté, la quantité de données prises en compte et le degré de complexité accordé au projet et, de l’autre, les perceptions des données, les efforts cognitifs (intégration du côté de la conception) et les activités sensorimotrices (l’action du côté, de la fabrication).

Pour conclure, voici une synthèse des trois processus d’abstraction instrumentée observés plus haut :

1. l’abstraction anthropique sert une conception sans architectes et non notationnelle : abstraction plutôt interne et légèrement externe par les arts de la mémoire humaine, conservant des savoirs plutôt implicites. La conception et la fabrication forment un continuum concret, l’intégration des données mnésiques et perceptives est forte ;

2. l’abstraction analogique induit une conception avec architectes et avec notations : abstraction interne avec valorisation du raisonnement et moyennement externe avec mémoire non humaine, imposant des savoirs explicites. La conception et la fabrication forment une discontinuité abstraite, l’intégration des données mnésiques est affaiblie par l’externalisation des connaissances, mais celle des données perceptives est exacerbée par la culture visuelle ;

3. l’abstraction numérique est une conception, à la fois, avec et sans architectes/notations : abstraction interne invisibilisée par la technique et fortement externalisée par des stockages de connaissances, rendant les savoirs faussement explicites. La conception et la fabrication forment un continuum abstrait, l’intégration des données mnésiques et perceptives humaines est limitée, mais la générativité déplace les limites créatives.

-

Magritte, René, « La ligne de vie I », in Blavier, André (dir.), Écrits complets (1938), Paris, Flammarion, 1979, p. 121. ↩

-

Watzlawick, Paul, How Real is Real ? Confusion, Disinformation, Communication, New York, Random House, 1976, p. 140. ↩

-

Le Moigne, Jean-Louis Les épistémologies constructivistes, Paris, Presses universitaires de France, 1995. ↩

-

Segal, Lynn, The dream of reality : Heinz von Foerster’s constructivism (1986), New York, Springer, 2001, p. 13. ↩

-

Claeys, Damien, Architecture et complexité : un modèle systémique du processus de (co)conception qui vise l’architecture, Louvain-la-Neuve : Presses universitaires de Louvain, 2013, p. 420. ↩

-

Milgram, Paul ; Kishino, Fumio, « A taxonomy of mixed reality visual displays ». IEICE Transactions on Information and Systems, 1994, 77(12), p. 1321‑1329. ↩

-

Claeys, Damien, « De l’interprétation créative du réel au processus bayésien de conception architecturale ». Acta Europeana Systemica, 2017, 7, p. 65‑80. ↩

-

Wiener, Norbert, Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine, Cambridge, The MIT Press, 1948. ↩

-

Shannon, Claude E. « A Mathematical Theory of Communication », Bell System Technical Journal,1948, 27(3-4), p. 379–423, 623–656. ↩

-

Shannon, Claude E. ; Weaver, Warren, The Mathematical Theory of Communication, Urbana : The University of Illinois Press, 1949. ↩

-

Naccache, Lionel, Le cinéma intérieur : projection privée au cœur de la conscience, Paris, Odile Jacob, 2020. ↩

-

Gibson, James J., « The theory of affordances », in Shaw, Robert ; Bransford John (dir.), Perceiving, Acting, and Knowing: Toward an Ecological Psychology, Hillsdale, Lawrence Erlbaum Associates, 1977. p. 67‑82. ↩

-

Piaget, Jean ; Inhelder, Barbël, La psychologie de l’enfant, Paris, Presses universitaires de France, 1966. ↩

-

Vygotsky, Lev S., Pensée et langage (1934), Paris, La Dispute, 2019. ↩

-

La médiation socioculturelle a été volontairement mise de côté dans le cadre de cette étude limitée, ce qui ne remet pas en cause son importance dans l’étude des processus de conception, et doit faire l’objet d’autres travaux de recherche. ↩

-

Clottes, Jean, Pourquoi l’art préhistorique ?, Paris, Gallimard, 2011, p. 151-157. ↩

-

Rudofsky, Bernard, Architecture Without Architects : A Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture, New York, The Museum of Modern Art, 1964. ↩

-

Lévi-Strauss, Claude, Tristes tropiques, Paris, Plon, 1955. ↩

-

Yates, Frances A., The Art of Memory, London, Routledge and Kegan Paul, 1966. ↩

-

Sturt, George, The Wheelwright’s Shop, Cambridge, Cambridge University Press, 1923. ↩

-

Sennett, Richard, Ce que sait la main. La culture de l’artisanat, Paris, Albin Michel, 2010, p. 205. ↩

-

Abrahami, Philippe, « Les dessins de bâtiment dans la documentation cunéiforme de Mésopotamie », ArchéOrient - Le Blog, 11 mars 2016. Disponible sur : https://doi.org/10.58079/bcuq (consulté le 18 mars 2025) ↩

-

Rey, Sébastien, The Temple of Ningirsu. The Culture of the Sacred in Mesopotamia, London, Eisenbrauns/The British Museum, 2024. ↩

-

Vitruve, De l’architecture [De architectura – ier s. AEC], Paris, Belles Lettres, 2015 (traducteur : Pierre Gros). ↩

-

Gros, Pierre, « Munus non ingratum. Le traité vitruvien et la notion de service », Publications de l’École Française de Rome, 1994, 192(1), p. 75‑90. ↩

-

Vitruve. De l’architecture, op. cit., i, 2, 2. ↩

-

Carpo, Mario, « La fin de l’image projetée », in Brayer, Marie-Ange (dir.), Imprimer le monde, Orléans, Éditions HYX, 2017, p. 111‑127. ↩

-

Honnecourt, Villard de, Livre d’ornements et de motifs, v. 1230. ↩

-

Alberti, Leon B., De re aedificatoria libri decem, Vatican, 1442. ↩

-

L’Orme, Philibert de, Premier tome de l’Architecture, Paris, Frédéric Morel, 1567. ↩

-

Ciaravino, Joselita, Un art paradoxal : la notion de disegno en Italie (xve-xvie siècles), Paris, l’Harmattan, 2004, p. 9. ↩

-

Monge, Gaspard, Géométrie descriptive. Leçons données aux Écoles normales, l’an iii de la République, Paris, Baudouin, 1795. ↩

-

Durand, Jean-Nicolas-Louis, Précis des leçons d’architecture données à l’École polytechnique, Paris, 1802 et 1805 (2 volumes, la Marche à suivre dans la composition d’un projet quelconque est visible sur une planche ajoutée à l’édition de 1813). ↩

-

Le Corbusier, Vers une architecture, Paris, Crès, 1923, p. 73. ↩

-

Lebahar, Jean-Charles, Le dessin d’architecte : simulation graphique et réduction d’incertitude, Roquevaire, Parenthèses, 1983. ↩

-

Pallasmaa, Juhani, The Thinking Hand : Existential and Embodied Wisdom in Architecture, Chichester, John Wiley & Sons, 2009. ↩

-

Turing, Alan M., « On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem » (1936), Proceedings of the London Mathematical Society. 1937, Series 2(42), p. 230‑265. ↩

-

Wiener, Norbert, Extrapolation, Interpretation and Smoothing of Stationary Time Series with Engineering Applications, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, 1942. ↩

-

Rosenblueth, Arturo ; Wiener, Norbert ; Bigelow, Julian, « Behavior, purpose and teleology », Philosophy of Science, 1943, 10(1), p. 18‑24. ↩

-

McCulloch, Warren S. ; Pitts, Walter, « A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity », Bulletin of Mathematical Biophysics, 1943, 5(4), p. 115‑133. ↩

-

Rosenblatt, Frank, « The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain », Psychological Review, 1958, 65(6), p. 386‑408. ↩

-

Neumann, John von, First Draft of a Report on the EDVAC, Moore School of Electrical Engineering, Univeristy of Pennsylvania, 1945. ↩

-

Weizenbaum Joseph, « ELIZA - A Computer Program for the Study of Natural Language Communication between Man and Machine », Communications of the ACM, 1966, 9(1), p. 36‑45. ↩

-

Bertalanffy, Ludwig von, General System Theory, New York, Georges Braziller, 1968. ↩

-

Wiener, Norbert, Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine, op. cit., 1948. ↩

-

Maturana, Humberto R. ; Varela, Francisco J., De máquinas y seres vivos, Autopoiesis : La organización de lo vivo, Santagio, Editorial Universitaria, 1972. ↩

-

Pask, Gordon, « The Architectural Relevance of Cybernetics », Architectural Design, 1969, 37(6), p. 494‑496. ↩

-

Jones, J. Christopher ; Thornley, Denis G. (dir.), Conference on Design Methods, Oxford, Pergamon, 1963. ↩

-

Gregory, Sidney A. (dir.), The Design Method, London, Butterworths, 1966. ↩

-

Broadbent, Goeffrey H. ; Ward, Anthony (dir.), Design Methods in Architecture, London, AA papers, 1969. ↩

-

Proceedings of the First Boston Architectural Center Conference, Architecture and the Computer, Boston, 1964. ↩

-

Reichardt, Jasia (dir.), Cybernetics Serendipity : The Computer and the Art. Studio International special issue, 1968. ↩

-

Reichardt, Jasia (dir.), Cybernetics, art, and ideas, Greenwich, New York Graphic Society, 1971. ↩

-

Licklider, J. C. R., « Man-Computer Symbiosis », IRE Transactions on Human Factors in Electronics, 1960, HFE-1(1), p. 4‑11. ↩

-

Engelbart, Douglas C. ; English, William K., « A research center for augmenting human intellect », in Proceedings of the December 9-11, 1968, fall joint computer conference, part i, New York, Association for Computing Machinery, 1968. p. 395‑410. ↩

-

Pask, Gordon, Conversation, Cognition and Learning : A Cybernetic Theory and Methodology, Amsterdam, Elsevier, 1975. ↩

-

Sutherland, Ivan E., Sketchpad. A Man-Machine Graphical Communication System, Doctoral dissertation in electrical engineering, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, 1963. ↩

-

Sutherland, Ivan E., « A head-mounted three dimensional display », in Proceedings of the December 9-11, 1968, fall joint computer conference, part i, New York, Association for Computing Machinery, 1968. p. 757‑764. ↩

-

Zimmerman, Thomas ; Lanier, Jaron ; Blanchard, Chuck ; Bryson, Steve ; Harvill, Young, « A hand gesture interface device », ACM SIGCHI Bulletin, 17(SI), p. 189‑192. ↩

-

Lindeman, Robert W. ; Page, Robert ; Yanagida, Yasuyuki ; Sibert, John L., « Towards full-body haptic feedback : the design and deployment of a spatialized vibrotactile feedback system », in Proceedings of the ACM symposium on Virtual reality software and technology, New York, Association for Computing Machinery, 2004, p. 146‑149. ↩

-

Clynes, Manfred E. ; Kline Nathan S., « Cyborg and space », Astronautics, 1960, 5(9), p. 26-27/74-76. ↩

-

Carpo, Mario (dir.), The Digital Turn in Architecture 1992-2012, Chichester, John Wiley & Sons, 2013. ↩

-

Gibson, William, Neuromancer, New York, Ace, 1984. ↩

-

Deleuze, Gilles, Le pli : Leibniz et le Baroque, Paris, Minuit, 1988, p. 26. ↩

-

Carpo, Mario, « La fin de l’image projetée », op. cit., 2017, p. 111‑127. ↩

-

Lindsey, Bruce, Digital Gehry : Material Resistance, Digital Construction, Basel, Birkhäuser, 2001. ↩

-

Marin, Philippe, Numérisation du réel, un regard sur le flux informationnel en architecture, Habilitation à diriger des recherches, Université de Lille, 2020. ↩

-

Callicott, Nick, Computer-Aided Manufacture in Architecture : The Pursuit of Novelty, Oxford, Architectural Press, 2001. ↩

-

Cache, Bernard ; Beaucé, Patrick, « Vers une architecture associative », in Migayrou, Frédéric (dir.), Architectures non standard, Paris, Centre Pompidou, 2003, p. 138‑139. ↩

-

Migayrou, Frédéric (dir.), Architectures non standard, Paris, Centre Pompidou, 2003. ↩

-

Kolarevic, Branko ; Duarte, José Pinto (dir.), Mass Customization and Design Democratization, London, Routledge, 2018. ↩

-

Himanen, Pekka, The Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age, New York, Random House, 2001. ↩

-

Oldenburg, Ray, The great good place : cafés, coffee shops, community centers, beauty parlors, general stores, bars, hangouts, and how they get you through the day, New York, Paragon House, 1989. ↩

-

Bourbonnais, Sébastien, « Évolution des milieux de la fabrication numérique », in Claeys, Damien (dir.), Anticrise architecturale. Analyse d’une discipline immergée dans un monde numérique, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2021, p. 59‑74. ↩

-

Carpo, Mario, The second digital turn : design beyond intelligence, Cambridge, The MIT Press, 2017. ↩

-

Le Cun, Yann ; Bengio, Yoshua ; Hinton, Geoffrey, « Deep learning », Nature, 2015, 521(7553), p. 436‑444. ↩

-

Carpo, Mario, « La fin de l’image projetée », op. cit., 2017, p. 111‑127. ↩

-

Claeys, Damien, Architecture et complexité : un modèle systémique du processus de (co)conception qui vise l’architecture, op. cit., 2013. ↩

-

Claeys, Damien, « Physiological and cognitive discontinuities. From mythical mediation to implicit discretization of architectural design tools », Frontiers of Architectural Research, 2023, 12(1), p. 1‑12. ↩

-

Claeys, Damien ; Roobaert, Louis ; Cleven, Sheldon, « Modélisation des espaces de solutions en conception architecturale. La dynamique des paysages », SHS Web of Conferences, 2024, 203(01003). ↩

-

Lebahar, Jean-Charles, Le dessin d’architecte : simulation graphique et réduction d’incertitude, op. cit., 1983. ↩