James AUGER est directeur DER Design à l'École normale supérieure Paris-Saclay (ENS) et co-directeur du Centre de Recherche en Design, un laboratoire géré conjointement par l'ENS et l'ENSCI Les Ateliers. Ses recherches en design, basées sur la pratique, examinent les impacts sociaux, culturels et personnels de la technologie et des produits qui existent grâce à son développement et à son application.

Abstract

This paper aims to develop a more rigorous and holistic understanding of the role of constraints in design practice, moving beyond narrow interpretations to examine design in its functional environment(s)1. This expanded notion of context will be used to uncover the more covert or obscure constraints that act to hinder the transition to more appropriate and sustainable forms of practice.

Résumé

Cet article vise à développer une compréhension plus rigoureuse et holistique du rôle des contraintes dans la pratique du design, en dépassant les interprétations étroites pour examiner le design dans son (ses) environnement(s) fonctionnel(s)2 . Cette notion élargie de contexte sera utilisée pour découvrir les contraintes plus cachées ou plus obscures qui entravent la transition vers des formes de pratique plus appropriées et plus durables.

Keywords

Constraints, design practice, transition, reconstraints, complexity.

Mots-clés

Contraintes, pratique du design, transition, re-contraintes, complexité.

Introduction

Cet article vise à développer une compréhension plus rigoureuse et holistique du rôle des contraintes dans la pratique du design, en dépassant les interprétations étroites pour examiner le design dans son (ses) environnement(s) fonctionnel(s). Cette notion élargie de contexte sera utilisée pour découvrir les contraintes plus secrètes ou plus obscures qui entravent la transition vers des formes de pratique plus appropriées et plus durables.

La question des contraintes a été abordée par Mme L'Amic, commissaire de l'exposition Qu'est-ce que le design ? dans son entretien avec Charles et Ray Eames. Elle commence par demander à Charles (parlant au couple) :

Q : « La création du Design admet-elle la contrainte ? »

R : « Le design dépend en grande partie des contraintes. »

Q : « Quelles contraintes ? »

R : « La somme de toutes les contraintes. Voici l'une des rares clés efficaces du problème du design : la capacité du designer à reconnaître le plus grand nombre possible de contraintes ; sa volonté et son enthousiasme à travailler dans le cadre de ces contraintes. Contraintes de prix, de taille, de résistance, d'équilibre, de surface, de temps, etc. Chaque problème a sa propre liste3 ».

Cet article suit les conseils d'Eames en reconnaissant le rôle crucial des contraintes, mais s'appuie sur celles-ci en reconnaissant l'existence de contraintes plus importantes, plus complexes ou plus secrètes. La nature obscure de ces contraintes signifie qu'elles ne sont généralement pas reconnues par le design qui se contente de concevoir pour ou dans le cadre du système.

Les contraintes seront examinées à travers le contexte, un autre mot-clé du lexique de la pratique du design, peut-être mieux résumé par le conseil souvent cité d'Eero Saarinen :

« Concevez toujours une chose en la considérant dans son prochain contexte plus large—une chaise dans une salle, une salle dans une maison, une maison dans un quartier, un quartier dans le plan d’une ville. »

Comme pour les contraintes, la notion de contexte est souvent réduite à ce qui est tangible et immédiat. Si le design est compris à travers cette version simplifiée, il s'ensuit que de nombreux designers pratiquent avec une notion tout aussi simplifiée des contraintes. En élargissant la notion de contexte (pour révéler les contraintes cachées), cet article s'appuiera sur différents domaines et théories, en particulier la biologie et les écosystèmes4, les imaginaires sociotechniques5, le paradigme du dispositif6, l'ANT7, les analogies avec l'évolution8, et l'histoire et la société9.

L'objectif est de démontrer qu'en pratiquant le design à partir de cette perspective limitée, le potentiel du design est diminué par le rétrécissement des voies et des modes d'action possibles. Le développement d'une conscience plus large des contraintes a pour effet de mieux informer le design de sa place et de son potentiel dans l'environnement fonctionnel, révélant à son tour les contraintes qui entravent la transition vers des modes de pratique plus appropriés et plus responsables. Plus important encore, une fois identifiées, ces contraintes peuvent être exposées, remises en question, annulées ou simplement contournées pour changer la façon dont les designers pensent et agissent.

1. Qu'est-ce qu'une contrainte

La pratique du design est toujours guidée, restreinte ou informée par un ensemble particulier de forces ou de conditions, communément appelées contraintes. Ces contraintes peuvent être directes et indiscutables, comme une qualité physique ou matérielle—la force de gravité ou la résistance à la traction d'une poutre structurelle ; elles peuvent faire l'objet de discussions et de compromis, comme un coût financier ou un délai ; elles peuvent être liées à des considérations esthétiques ou culturelles, comme une mode ou un mouvement social. Bien que les contraintes soient considérées comme un facteur clé dans la pratique et l'enseignement du design, leur influence reste quelque peu négligée—généralement réduite aux facteurs familiers et tangibles énumérés par Eames dans son entretien (prix, taille, force, équilibre, surface et temps). Dans The Design of Everyday Things, le spécialiste du comportement Donald Norman explore le sujet plus en détail, en faisant la distinction entre les affordances, « qui transmettent des messages sur leurs utilisations, actions et fonctions possibles », et les contraintes, qui « limitent le nombre d'alternatives10 ». Il divise ensuite les contraintes en quatre catégories : physiques, sémantiques, culturelles et logiques, en s'appuyant sur des exemples tirés de l'interaction homme-machine (IHM) pour les décrire.

Tim Brown, président exécutif de la société mondiale de conseil en design IDEO, a également souligné le rôle des contraintes dans une approche (de l'innovation) qu'il appelle le design thinking. À l'instar d'Eames, il note que l'acceptation volontaire et même enthousiaste de contraintes concurrentes est le fondement du design thinking. Il poursuit en visualisant les contraintes en termes de trois critères qui se chevauchent : « la faisabilité (ce qui est fonctionnellement possible dans un avenir prévisible) ; la viabilité (ce qui est susceptible de faire partie d'un modèle commercial durable) ; et la désirabilité (ce qui a du sens pour les gens et au bénéfice des gens)11 ». En expliquant les défis de design que représente l'équilibre harmonieux entre ces trois critères, Brown suggère ce qui suit : « Il est en réalité beaucoup plus difficile pour un designer accompli comme Michael Graves de créer une collection d'ustensiles de cuisine à bas prix ou pour Isaac Mizrahi une ligne de prêt-à-porter que de concevoir une bouilloire à thé qui se vendra dans une boutique de musée pour des centaines de dollars ou une robe qui se vendra dans une boutique pour des milliers d'euros ».

Le premier défi consiste à éviter d'essayer de distiller les contraintes dans une taxonomie nette qui peut être appliquée à toutes les situations. Cela fait suite à l'observation de John Chris Jones sur la définition même du design, selon laquelle «il y a autant de types de processus de design qu'il y a d'auteurs sur le sujet12 ». L'examen par Jones de la nécessité de nouvelles méthodes de design commence par la reconnaissance du fait que les méthodes traditionnelles sont essentiellement trop simples pour la complexité croissante du monde créé par l'homme13 . Cette complexité a donné naissance à de nombreuses nouvelles formes de pratiques de design, chacune avec ses propres méthodes, outils et attentes et chacune avec des contraintes différentes—la liste ne cesse de s'allonger. Néanmoins, il est nécessaire de commencer par une approche plus formalisée pour identifier et exposer les contraintes et les catégories de contraintes ; pour simplifier ce processus, il est utile de décomposer la pratique en ses éléments de base. Dans « Qu'est-ce que le design ? Eames décrivait le design comme « Un plan pour organiser des éléments afin d’accomplir un objectif particulier. ». En termes généraux :

Un plan est téléologique, introduisant la relation du design avec l'avenir—la réalisation de quelque chose qui n'existe pas encore, typiquement développé pour répondre à un problème ou à une question prédéfinie. Il s'appuie sur différentes formes de connaissances et de compétences en fonction du problème et du contexte. Le plan général peut prendre la forme d'un design brief —un élément clé pour fixer les règles et les attentes du projet et définir la relation entre le designer et le client (ou entre l'étudiant en design et l'enseignant). Selon Tim Brown, « le brief est un ensemble de contraintes mentales qui donne à l’équipe projet un cadre de départ, des points de repère pour mesurer les progrès et un ensemble d'objectifs à atteindre : prix, technologie disponible, segment de marché, et ainsi de suite14 ».

L'agencement suggère les techniques, les outils ou les méthodes dont dispose le design à un moment donné. Les contraintes sont directement liées au type d'éléments agencés et peuvent être surmontées (dans une certaine mesure) par la création de nouveaux outils ou de nouvelles approches. En termes simples, l'agencement peut se référer à la mise en forme, à l'organisation et à la jonction de différents éléments pour fabriquer, par exemple, une chaise longue Eames en contreplaqué moulé. Dans le contexte du design stratégique, l'agencement pourrait concerner la connexion ou la restructuration d'éléments sociaux disparates ou de structures de pouvoir au sein de communautés ou d'entreprises. Les contraintes peuvent donc prendre de nombreuses formes, du contrôle politique à l'accès aux outils.

Les éléments sont les matériaux ou les facteurs qui sont disposés au cours du processus de design. Ils peuvent être physiques et tangibles, comme une pièce d'aluminium ou un morceau de tissu ; abstraits et représentatifs, comme des données ou un langage ; biologiques, comme des microbes (dans le contexte de la biologie synthétique) ou sociaux, comme une communauté ou un réseau. Le choix des éléments est généralement guidé et limité par des notions de performance (liées à l'objectif particulier) et de disponibilité—les conflits politiques actuels qui se concentrent sur l'accès aux minéraux rares sont un exemple opportun de la façon dont cette contrainte informe la prise de décision en matière de design (et de la façon dont les choix de design ont un impact sur la politique).

L'objectif particulier est le but prédéfini lié au problème à résoudre—il s'agit de plus en plus de la contrainte la plus complexe à identifier en raison des divers facteurs ou attentes qui se chevauchent et entrent en conflit. L'objectif peut être simple lorsqu'il s'agit d'un élément d'ingénierie. Par exemple, le design d'un support de moteur d'avion est contraint par la nécessité d'être à la fois léger et solide15 . L'optimisation peut être réalisée grâce à des approches mathématiques complexes telles que l'analyse par éléments finis et des épreuves itératives sur des installations de prototypage sophistiquées. L'objectif était tout aussi simple dans les années de formation du design industriel, lorsque les progrès apportés par l'électrification ont conduit à des appareils ménagers de base permettant d'économiser de la main-d'œuvre et d'améliorer considérablement le confort et le bien-être des personnes. Les principaux problèmes auxquels le design est confronté aujourd'hui sont liés à cette notion de finalité, qui est devenue de plus en plus conflictuelle à de nombreux égards. La section suivante les examinera plus en détail.

2. Les limites des attitudes actuelles à l'égard des contraintes

Les attitudes contemporaines à l'égard des contraintes peuvent être constructives lorsqu'elles sont examinées dans des contextes spécifiques et relativement étroits. Cependant, si les conseils de Norman sont utiles dans le domaine spécifique de l'IHM, leur focalisation sur les interactions à l'échelle humaine limite radicalement les possibilités, par exemple, les contraintes culturelles sont des « conventions partagées par un groupe culturel. Le fait que le graphique à droite d'un écran soit une “barre de défilement” ... est une convention culturelle apprise16 ». La description des Eames souffre également de cette simplification excessive, chaque contrainte agissant à l'échelle de l'objet (taille, force, équilibre, surface) ou sur la relation entre le design et le client (prix, temps), le tout sans mention du contexte dans lequel s'inscrit le projet. Le design thinking est plus prometteur, et les exemples fournis dans le livre de Brown suggèrent une perspective élargie17 , mais il s'agit clairement d'une approche orientée spécifiquement vers l'entreprise et l'innovation. Bien que ce facteur soit important, les contraintes imposées par la relation entre le design et le client, et les exigences de rentabilité tendent à limiter les idées à des solutions à court terme et relativement peu radicales.

Le problème fondamental a été exposé avec éloquence par le philosophe Bruno Latour dans sa conférence de 2008 pour la Design History Society « ... quatre cents ans après l'invention du dessin en perspective, trois cents ans après la géométrie projective, cinquante ans après le développement des écrans d'ordinateur de CAO, nous sommes toujours totalement incapables de dessiner ensemble, de simuler, de matérialiser, d'approximer, de modéliser entièrement à l'échelle, ce qu'est une chose dans toute sa complexité18 ». Trop souvent, l'histoire du design est racontée à travers une série d'objets fétichisés et les designers célèbres (européens ou américains) qui les ont créés, sans faire le lien entre le design et les contextes sociaux, politiques et économiques complexes dans lesquels il existe. Comme pour les contraintes, la notion de contexte est réduite à ce qui est tangible ; comparez la description de Saarinen (une chaise dans une salle...) au conseil de John Steinbeck aux écologistes :

« L'un se fond dans l'autre, les groupes se fondent dans les groupes écologiques jusqu'au moment où ce que nous connaissons comme la vie rencontre et pénètre dans ce que nous considérons comme la non-vie : bernacle et roche, roche et terre, terre et arbre, arbre et pluie et air. Et les unités s'imbriquent dans le tout et en sont inséparables ... toutes les choses sont une seule chose et une seule chose est toutes les choses—le plancton, une phosphorescence scintillante sur la mer et les planètes en rotation et un univers en expansion, tous liés par la corde élastique du temps. Il est conseillé de regarder du bassin de marée vers les étoiles, puis de nouveau vers le bassin de marée19 ».

La description que fait Steinbeck de la vie marine rend compte de manière poétique de la complexité des échelles, des calendriers et des interactions qui opèrent dans un écosystème naturel, une complexité qui trouve un écho dans les systèmes artificiels qui accueillent un artefact designé. Cette notion élargie de contexte sera utilisée pour découvrir les contraintes obscures qui entravent la transition vers des formes de pratique plus appropriées et plus durables.

3. Les contraintes et leurs implications

En détaillant l'analyse des contraintes, ce chapitre suivra la description d'Herbert Simon selon laquelle un artefact est « un point de rencontre ... entre un environnement “intérieur” — la substance et l'organisation de l'artefact lui-même, et un environnement “extérieur”, le milieu dans lequel il fonctionne20 ». Pour Simon, l'environnement se rapporte aux conditions physiques immédiates de l'objet, par exemple les climats ensoleillés dans lesquels un cadran solaire peut fonctionner21 . Une approche écologique sera utilisée pour élargir cette notion d'environnement extérieur. Le mot écologie est dérivé du grec oikos, qui signifie « maison » ou « lieu de vie ». Littéralement, l'écologie est l'étude des organismes « à la maison22 ». Charles Elton, l'un des pionniers de l'écologie naturelle, a prodigué les conseils suivants :

« Lorsqu'un écologiste dit “voilà un blaireau qui s'en va”, il doit inclure dans sa réflexion une idée précise de la place de l'animal dans la communauté à laquelle il appartient, tout comme s'il avait dit “voilà le vicaire qui s'en va 23 ».

L'analogie fonctionne également avec les artefacts de design, par exemple si un concepteur dit « voilà un cybertruck Tesla ». La contemplation révélerait les complexités et les nuances de son environnement extérieur, ou le terme plus approprié d'environnement(s) fonctionnel(s) (pour utiliser la terminologie écologique). Il peut s'agir de systèmes économiques, de systèmes culturels, de systèmes de ressources, de systèmes d'infrastructures, de systèmes techniques, de systèmes sociaux, etc. Chacun de ces éléments influence, contraint et explique l'existence spécifique du cybertruck et l'approche de son design.

Une deuxième section examinera ensuite, à travers une série de brèves observations, la manière dont l'environnement extérieur influence la pratique du design—l'environnement intérieur de Simon.24

3.1. Contraintes agissant par l'intermédiaire de l'environnement extérieur

« Le style des voitures, et de la voiture américaine en particulier, m'a toujours semblé extrêmement important, car il réunit toutes sortes de facteurs visuels et psychologiques. En tant que structure technique, la voiture ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est la manière exacte dont elle rassemble les codes visuels permettant d'exprimer nos perceptions ordinaires de la réalité. Par exemple, que l'avenir est quelque chose avec un aileron. Et tout le système d'attentes contenu dans le design de la voiture. Les attentes concernant notre liberté de mouvement dans le temps et l'espace, l'identité de notre propre corps, notre propre musculature. Les relations complexes entre nous-mêmes et le monde des objets qui nous entourent. Ces codes visuels extrêmement puissants peuvent être observés répétés dans tous les aspects du paysage du 20e siècle. Que signifient-ils ? Sommes-nous arrivés, dans les années 70, à un point où nous n'avons de sens qu'en termes de ces énormes systèmes technologiques ? C'est ce que je pense moi-même, et c'est le travail vital de l'écrivain que d'essayer d'analyser et de comprendre la signification réelle de cet énorme rêve métallisé25 ».

Tous les éléments qui composent l'assemblage (de l'automobile) sont présents dans la déclaration d'ouverture de Ballard au court métrage de la BBC Towards Crash—la relation entre l'homme et l'artefact designé, l'artefact et ses systèmes connexes (technologiques, culturels et sociaux), les notions élargies de fonction, de mythe, de désir et d'avenir. Cette section examine ces différents facteurs et le rôle qu'ils jouent dans la formation et la contrainte de la pratique du design et de l'existence de l'objet conçu.

3.1.1. Valeurs

Dans le cadre de cet article, la notion de système de valeurs s'inspire fortement de la notion d'imaginaire sociotechnique (IST) de Jasanoff et Kim. Les IST sont particulièrement utiles parce qu'ils encodent non seulement les visions de ce que les développements scientifiques et technologiques pourraient apporter, mais aussi une notion bien ancrée du système de valeurs partagées d'une société—les forces invisibles qui informent et façonnent les voies vers l'avenir 26 . Jasanoff et Kim commencent par analyser les valeurs clés de la modernité, en mettant l'accent sur la croyance dans le progrès (technologique) et la conviction fondamentale que l'avenir sera meilleur que le présent. La question au cœur de ce document concerne la nécessité d'une transition (vers des modes de pratique plus durables) —il est donc pertinent de comprendre comment la dernière transition majeure a eu lieu. Dans les premières pages de son livre Modern Social Imaginaries, Charles Taylor pose la question suivante : « Comment la modernité est-elle apparue, avec son complexe distinctif de nouvelles pratiques et institutions, de nouveaux modes de vie et de nouvelles formes de malaise ? » Son explication peut se résumer en deux mots : « les imaginaires ont changé27 ». Au tournant du siècle dernier, la modernité a entraîné un changement significatif de l'imaginaire socio-technique, facilitant une approche incontrôlée de l'avenir, guidée par la croyance dans le progrès technologique.

Inspirée par le texte d'ouverture de Ballard, l'analyse des systèmes de valeurs et des contraintes associées se concentrera principalement sur l'imaginaire socio-technique de la modernité au 20ème siècle, à travers histoire de l'automobile. L'objectif est de mieux comprendre comment les systèmes de valeurs ont façonné et informé la pratique du design au cours du siècle dernier (et vice versa) et, plus important encore, comment cela a conduit à l'émergence de contraintes qui entravent la transition vers des formes de pratique plus (véritablement) durables.

Le premier âge de la machine

« Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une nouvelle beauté : la beauté de la vitesse. Une voiture de course avec son capot drapé de tuyaux d'échappement comme des serpents cracheurs de feu—une voiture de course rugissante, se déplaçant comme une mitrailleuse, est plus belle que la victoire ailée de la Samothrace28 ».

Le critique d'architecture Reyner Banham a écrit sur l'importance du futurisme en tant que tournant dans les théories modernes du design, notant que ses qualités étaient « principalement idéologiques et concernaient les attitudes de l'esprit, plutôt que les méthodes techniques ou formelles29 ». Banham a décrit l'ampleur de la transition qui s'opérait dans le nord de l'Italie au début du 20e siècle, à l'abri du passage progressif à l'industrialisation qui avait eu lieu, par exemple, au Royaume-Uni, suggérant que c'était ce « changement manifeste et radical vers une société technologique qui animait l'ensemble de la pensée futuriste30 ». Les futuristes ont donné le ton de ce qui allait devenir l'attitude et le système de valeurs de la culture automobile pour le reste du siècle—la célébration de la vitesse et de la puissance, et l'annihilation de l'espace et du temps. Il s'en est suivi un changement significatif du sentiment envers le passé et le rejet de la technologie liée à la tradition ou, comme l'a exprimé le sculpteur italien Umberto Boccioni, « L'ère des grands individus mécanisés a commencé, et tout le reste n'est que paléontologie...31 ».

Style

Alfred P. Sloan, directeur général de General Motors, constatant que les ventes de voitures neuves aux États-Unis stagnaient sous l'effet de l'approche standardisée de la fabrication et du design, a mis au point une stratégie visant à encourager les consommateurs à acheter de nouveaux véhicules sur une base annuelle. Sloan a lancé le concept de modifications cosmétiques fréquentes, stratégiquement conçues pour motiver les propriétaires de voitures à acheter de nouveaux véhicules chaque année, établissant ainsi le modèle commercial de l'obsolescence programmée. Dans sa biographie, Sloan exprime sa vision en déclarant : « Les changements apportés au nouveau modèle doivent être si nouveaux et si attrayants qu'ils créent une demande ... et une certaine insatisfaction à l'égard des modèles antérieurs par rapport au nouveau modèle32 ». Ce tournant historique peut être considéré comme une étape cruciale dans la consolidation de la relation entre le design et le capitalisme, et comme une évolution consciente des valeurs plus sociales incarnées, par exemple, par le mouvement Arts and Crafts, vers une forme de consommation plus ostentatoire.

Streamline Moderne

Dans Objects of Desire, Adrian Forty affirme que pour qu'un produit soit réussi, il doit incorporer les idées qui le rendront commercialisable. Il en résulte que les produits manufacturés « incarnent d'innombrables mythes sur le monde, mythes qui, avec le temps, finissent par sembler aussi réels que les produits dans lesquels ils sont intégrés33 ». Il poursuit en suggérant que dans les sociétés industrielles, le design a été utilisé pour dissimuler ou modifier la véritable nature des artefacts et pour jouer avec notre sens de la chronologie34 . Le Streamline Moderne est apparu à la fin des années 1930 en réponse à la Grande Dépression, apportant un symbolisme de plus en plus sophistiqué aux changements stylistiques promus par Sloan. Par exemple, le designer Harley Earl a passé ses années de formation auprès de son père à Earl Automotive Works, un atelier qui fabriquait des carrosseries sur mesure pour des célébrités hollywoodiennes telles que Fatty Arbuckle et Tom Mix. Norman Bel Geddes a commencé sa carrière de design à Los Angeles, créant des décors et des costumes pour le cinéma et le théâtre et travaillant avec des figures clés de l'époque telles que Cecil B. DeMille et Max Reinhardt.

Fig.1 : Arrière de la Cadillac de 1959

À cette époque, l'étude scientifique de l'aérodynamique devient de plus en plus influente, car elle permet d'optimiser le design des avions grâce à des épreuves en soufflerie. Les formes qui en résultent se caractérisent par des lignes fluides, des angles arrondis et l'emblématique goutte d'eau effilée. D'un point de vue technique, il s'agissait d'un simple cas où la forme suit la fonction, mais Bel Geddes, Earl et Raymond Lowey (qui venaient d'arriver de France aux États-Unis) ont vu le potentiel d'inverser la norme moderniste pour exploiter le symbolisme offert par la relation de l'aérodynamique avec le transport aérien et les notions associées de vitesse, de progrès et de futurisme. Le Streamline Moderne en est venu à symboliser le rêve américain de liberté et d'évasion, les designs jouant un rôle essentiel dans l'établissement d'un lien entre le progrès technologique et la promesse d'un avenir meilleur. Selon le conservateur en design David A. Hanks, L'Art Déco américain et le Streamline Moderne diffèrent du fonctionnalisme européen du Bauhaus en ce que, alors que le premier « est issu d'une avant-garde artistique », le streamlining « s’adresse au public le plus large possible et se fonde sur une admiration pour l'industrie et la vitesse35 ».

Vers de Nouveaux Horizons

Les mythes du progrès et le système de valeurs de l'ère de la machine ont été parfaitement saisis dans le film promotionnel de General Motors, To New Horizons36, qui avait été commandé pour accompagner l'exposition Highways and Horizons à l'exposition universelle de New York en 1939. Le film commence par évoquer « le mystère et la promesse d'horizons lointains [qui] ont toujours appelé les hommes à aller de l'avant », avec la promesse d'un avenir plus radieux, un avenir guidé par le progrès technologique. L'imagerie qui accompagne la voix off est la vision de l'Amérique des colons, avec ses roulottes et ses forts frontaliers : ils se déplacent vers l'Ouest pour conquérir et coloniser de nouveaux territoires, en trouvant de nouveaux moyens d'asservir la nature et d'appliquer la logique du capitalisme extractif, toujours rendu possible par l'avènement des nouvelles technologies. Dans le film, la frontière devient un réseau d'autoroutes futuristes « pour que les hommes aillent quelque part », symbolisant la liberté et la domination américaines. Le message principal de To New Horizons est que ce nouveau monde est en constante évolution, « s’ouvrant devant nous à un rythme de progrès toujours plus rapide », l'imaginaire associé représentant « un monde plus grand, un monde meilleur, un monde qui ira toujours de l'avant ». Norman Bel Geddes a une nouvelle fois joué un rôle déterminant dans la création de cette vision utopique de l'avenir, soulignant le potentiel du design à façonner des imaginaires plus vastes—dépassant l'échelle de l'artefact pour s'étendre à des infrastructures d'envergure nationale. Tout en restant fidèle à l'idéologie générale de la rapidité, de l'efficacité et de la domination de la nature.

Objets fétichisés et superlatifs

Dans Mythologies, Roland Barthes décrit l'élévation du statut d'un objet à travers l'exemple de la Citroën DS, la « déesse », « un objet superlatif ». Il commente la perfection sans faille du véhicule, le comparant au « métal ininterrompu » des vaisseaux spatiaux de science-fiction et même à la robe lisse et sans couture portée par le Christ. Les mots emphatiques de Barthes anticipaient quelque peu l'état des objets aujourd'hui37 , dans le sens où les coutures, affirmait-il, « révèlent la main du fabricant (humain) », suggérant ainsi que la DS est au-delà de l'humain—une immaculée conception (la traduction française la plus proche de design) et la dislocation ultime de l'objet de sa fabrication38 . Ce potentiel des objets conçus (et de leur design) à atteindre ce statut élevé a été remarqué par Bel Geddes dans son livre Horizons :

« Lorsque les automobiles, les wagons, les dirigeables, les bateaux à vapeur ou d'autres objets de nature industrielle vous stimuleront de la même manière que vous êtes stimulés lorsque vous regardez le Parthénon, les fenêtres de Chartres, les Moïse de Michel-Ange ou les fresques de Giotto, vous aurez alors le droit de les qualifier d'œuvres d'art. De même que l'on se souvient des artistes du XIVe siècle par leurs cathédrales, on se souviendra de ceux du XXe siècle par leurs usines et les produits sortis de ces usines39 ».

Ce culte des artefacts ‘designés’ a pour effet de disloquer leur existence des moyens de production, tels que décrits par Karl Marx dans sa théorie du fétichisme de la marchandise, ainsi que des moyens de ressources. Le système de valeurs enraciné dans la culture du design (et les approches éducatives qui en découlent) continue à déifier l'objet superlatif et le designer responsable de sa création, tandis que les moyens sont relégués à tout ce qui est nécessaire pour produire l'objet.

Contraintes liées à l'après-pétrole et à son héritage

L'obsession du pétrole, de la vitesse et du progrès s'est poursuivie tout au long du siècle, suivant le mantra de l'exposition universelle de 1939, toujours en mouvement. Dans les années 1950, l'invention du moteur à réaction a permis les vols supersoniques, élargissant ainsi les horizons et déplaçant le rêve technologique vers l'extérieur et la « dernière frontière » de l'espace (notons à nouveau la terminologie de la colonisation). Cela a donné une impulsion à d'innombrables nouvelles visions, y compris la mission sur la Lune et les imaginaires de la guerre froide qui y sont liés40 . Cela représentait également l'extrapolation finale du rêve pétrolier, dans le sens où ces visions utopiques allaient s'épuiser en l'espace de quelques années. Comme l'a fait remarquer J.G. Ballard dans un entretien de 1979 intitulé The Space Age Is Over :

« Le monde de l'“espace extra-atmosphérique”, que l'on croyait jusqu'alors illimité, se révélait essentiellement limité, un vaste ensemble d'étoiles et de planètes essentiellement similaires dont l'exploration risquait d'être non seulement extrêmement difficile, mais aussi peut-être intrinsèquement décevante... Le nombre d'astronautes ayant atteint l'orbite après avoir dépensé ce grand océan de carburant pour fusées est faible au point d'être ridicule. Voilà qui résume bien la situation. Vous ne pouvez pas avoir une véritable ère spatiale dont 99,999 % de la race humaine est exclue41 ».

On pourrait y voir la fin symbolique de l'ère des machines, ou du moins de l'ère du moteur à essence, dont le potentiel mythique a finalement été épuisé. Depuis le début de la révolution industrielle, la logique consistant à brûler des choses pour progresser s'est heurtée à une résistance constante. Mais à mesure que les réalités du changement climatique et de la pollution atmosphérique sont devenues de plus en plus évidentes, de nombreux gouvernements ont commencé à mettre en place une législation encourageant la transition vers des formes de transport plus respectueuses de l'environnement, telles que les véhicules électriques (VE).42

De tels changements de paradigme imposent des contraintes tangibles aux ingénieurs et aux designers travaillant pour l'industrie automobile, avec la nécessité de rechercher et de développer des solutions alternatives au modèle en place. Les designs des premières voitures électriques, comme l'Enfield 8000, fabriquée sur l'île de Syros en Grèce, ou la Vanguard Citicar, basée en Floride, ont adopté le nouveau système de valeurs en exploitant l'opportunité de repenser ce que le mouvement pouvait être lorsqu'il était contraint par ces nouveaux défis. En fin de compte, cependant, ces solutions nouvelles et pertinentes ont dû céder aux contraintes conflictuelles de l'ère de la machine, car les consommateurs restent sensibles aux idées (anciennes) qui gonflent l'ego et qui rendent les produits commercialisables. Ce problème est illustré par la dernière génération de véhicules électriques (EV) tels que le Tesla Cybertruck, le Range Rover EV et le Hummer EV de General Motors. Le Hummer EV pèse plus de 4 000 kg, soit près de deux fois le poids de la version à essence. Sa batterie pèse à elle seule environ 1 400 kg et contient suffisamment de lithium, de nickel et d'autres minéraux très demandés pour alimenter près de 400 vélos électriques.

Fig.2: Enfield 8000, Fig.3: Hummer EV de GM

Dans le même entretien, Ballard a donné son point de vue sur ce qui pourrait remplacer les rêves pétroliers de l'ère spatiale, prédisant avec perspicacité l'essor de la technologie informatique :

« La capacité à transmettre des informations d'un point à l'autre du globe en grandes quantités et à des vitesses stupéfiantes, la capacité à traiter des informations par des ordinateurs fantastiquement puissants, l'intrusion du traitement électronique des données sous quelque forme que ce soit dans toutes nos vies est beaucoup, beaucoup plus significative que tous les lancements de fusées, toutes les sondes planétaires, chaque empreinte de pas ou de pneu sur la surface lunaire43 ».

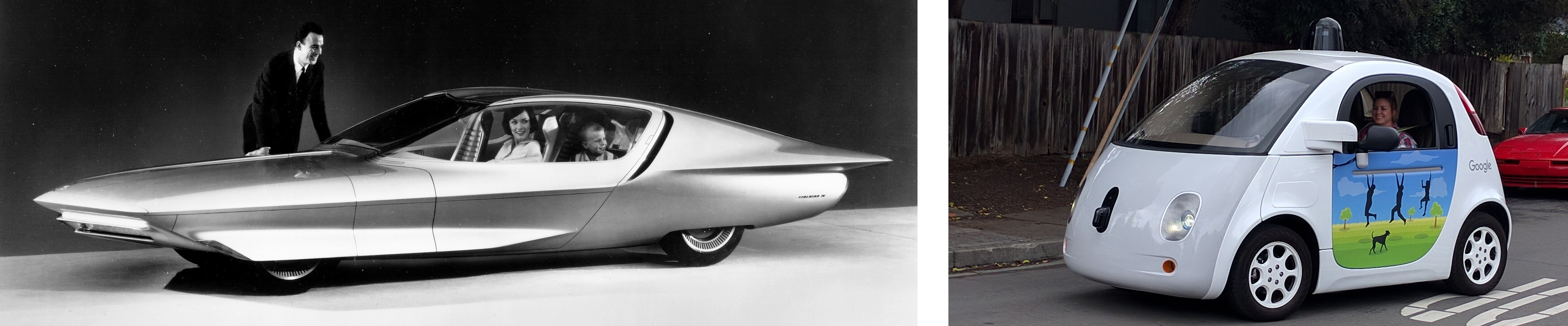

Les visions de l'automatisation représentent un autre thème clé des imaginaires sociotechniques du 20e siècle. Dès 1891, dans ‘The Soul of Man Under Socialism’, Oscar Wilde déclarait : « De l'esclavage mécanique, de l'esclavage de la machine, dépend l'avenir du monde44 ». Dans les années 1930, le vaisseau de cet avenir utopique a pris la forme d'un robot humanoïde, dont une représentation déterminante a eu lieu au pavillon de la Westinghouse Corporation lors de l'exposition universelle de New York en 1939. Bien que le rôle du robot en tant que symbole clé du futur reste omniprésent, l'accent mis sur les technologies connexes de détection et d'informatique a divergé dans les années 1950, prenant des formes plus réalistes à travers la promesse de la maison intelligente et de la voiture sans conducteur. Ici, la prophétie de Ballard sur l'ère informatique à venir comble le vide laissé par la fin du pétrole : le rêve (plus) réaliste de l'automatisation de la vie quotidienne.

Fig.4 : 1964 GM Firebird-IV Concept45, Fig.5 : La voiture sans conducteur de Google

3.1.2. Les Infrastructures et leur héritage

Les infrastructures sont les réseaux, systèmes ou structures cachés qui permettent à une société de fonctionner. Elles contraignent secrètement presque tout ce que nous concevons car (avec le temps) leur existence devient tellement normalisée que les concepteurs se contentent de concevoir pour et dans le cadre du système. Dans The History of the Future, Donna Goodman décrit comment l'invention de l'électricité a permis de jeter les bases de l'ère de la machine46 . Dans les années 1940, 90 % des foyers américains étaient raccordés au réseau électrique. Cela a conduit à l'apparition de nombreux nouveaux produits domestiques, tous normalisés électriquement par le biais des prises sur lesquelles ils se branchent et donc tous dépendants de l'infrastructure, un héritage qui perdure encore aujourd'hui. Le philosophe Albert Borgmann a décrit les conséquences problématiques de la nature « en dessous » des infrastructures à travers son paradigme de l'appareil. Faisant une distinction entre les choses et les appareils, il suggère que « les choses sont inséparables de leur contexte : nous nous engageons et interagissons avec elles dans leurs mondes ». Les appareils, quant à eux, « nous déchargent de leur contexte par le fonctionnement d'une machinerie d'arrière-plan complexe ; plus la technologie est avancée, plus la machinerie est invisible ou dissimulée ». Borgmann utilise le foyer comme exemple d'objet : il fournit un point focal pour le ménage, relie les gens au terrain local par la collecte de bois de chauffage et exige une idée de la quantité de bois nécessaire pour passer l'hiver. En revanche, le système de chauffage central «ne procure que de la chaleur et nous décharge de tous les autres éléments », tandis que les moyens deviennent invisibles, intangibles, contrôlés et gérés par d’autres.47

L'infrastructure représente un facteur de plus en plus critique dans l'environnement extérieur des objets designés, de nombreux produits contemporains dépendant de systèmes bien plus complexes et secrets que le réseau électrique ; par exemple, le système GPS des téléphones portables appartient au gouvernement américain et est exploité par l'armée de l'air des États-Unis. Tous les produits, des thermostats (par exemple Nest) aux véhicules électriques, dépendent totalement d'une connexion à l'internet et sont contrôlés par cette connexion. Le design de presque tous les produits modernes est limité par la dépendance à l'égard d'une infrastructure complexe, ce qui conduit à des solutions standardisées et génériques et à une exposition croissante aux problèmes externes, des bugs de logiciels aux conflits mondiaux.

3.1.3. Absence de contraintes

Le problème des futuristes est qu'ils croient trop en l'avenir. Comme le dit Marinetti lui-même : « Contrairement à la pratique établie, nous, futuristes, ignorons l'exemple et la prudence de la tradition pour pouvoir, à tout prix, inventer quelque chose de nouveau, même si cela peut être jugé par tous comme une folie48 ». Cet état d'esprit se perpétue largement aujourd'hui à travers ce que Richard Barbrook a décrit comme l'idéologie californienne, qui mêle individualisme radical, libertarianisme, économie néolibérale et, peut-être plus important encore, techno-utopisme. Leur attitude a été décrite dans l'essai de Peter Thiel, L'éducation d'un libertaire. Il place l'espoir de l'avenir dans des entreprises comme Facebook, qui « créent l'espace pour de nouveaux modes de dissidence et de nouvelles façons de former des communautés qui ne sont pas limitées par les États-nations historiques ». Notre destin, conclut Thiel, « peut dépendre de l'effort d'une seule personne qui construit ou propage la machine de la liberté qui rend le monde sûr pour le capitalisme49 ». Si la fin des États-nations peut sembler assez séduisante, le remplacement des gouvernements élus par des PDG d'entreprises privées l'est moins—une crainte soulignée avec prescience par le cabinet de conseil Eurasia Group qui, au début du premier mandat de Donald Trump en tant que président des États-Unis, a décrit la montée des technologues comme l'un des principaux risques de 2016—en raison du fait que « des acteurs non étatiques très influents du monde de la technologie entrent dans le domaine de la politique avec une assertivité sans précédent50 ».

La critique de l'absence de contrainte pourrait également être appliquée aux approches plus récentes du design fiction et du design spéculatif—bien que ces deux approches représentent généralement une idéologie polémiquement opposée à celle décrite par le libertarianisme, le découplage de la pratique des impératifs directs du marché conduit souvent à des projets trop détachés de la réalité, donnant lieu à des résultats provocateurs et hyperstylisés qui alimentent simplement les nouveaux mécanismes voraces des médias sociaux, facilitant une diffusion trop facile tout en négligeant les critiques plus rigoureuses associées aux formes établies de recherche sur le design.

Conclusion sur l'étude élargie de l'environnement extérieur

À la fin des années 1960, Guy Debord notait que « dans les sociétés dominées par les conditions modernes de production, la vie se présente comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu a reculé dans la représentation51 ». Dans son essai pour Aeon, Venkatesh Rao décrit la version contemporaine de ce phénomène à travers l'exemple du « nuage américain, le vaste arrière-plan industriel de nos vies auquel nous accédons par le biais d'un théâtre d'expériences fabriquées ». Il décrit l'exemple du magasin Whole Foods, où « les articles en vente sortent de caisses faites sur mesure, abîmées pour donner l'impression qu'elles viennent de tomber du camion d'un agriculteur », et où chaque détail, de la police utilisée sur les enseignes à la finition rustique des comptoirs, est conçu pour créer l'illusion d'un marché de campagne nostalgique52 . Cette description résume à bien des égards le désordre de la postmodernité—les valeurs essentielles (politiques et d'entreprise) de la modernité continuent de motiver des développements technologiques largement incontrôlés53 , mais elles sont désormais dissimulées derrière une épaisse façade de nostalgie—soit par le symbolisme d’époques plus simples et plus innocentes, soit en revisitant les rêves technologiques du siècle dernier, comme la (ré)obsession actuelle de l'industrie technologique pour la colonisation de l'espace et l'automatisation de la vie domestique (par exemple, les robots, smart homes, smart cars, etc.).

Alors que la Silicon Valley continue de présenter des versions exaltées des techno-utopies du 20e siècle, certains observateurs ont commencé à « comprendre que nous vivons dans un monde qui nous prive d'avenirs pour nous-mêmes et pour les autres non-humains54 ». Franco Berardi a décrit la « lente annulation de l'avenir55 » comme une conséquence de la diminution de la confiance dans les scientifiques et les décideurs politiques. À bien des égards, cela décrit l'ampleur du problème— l'impératif téléologique du design et l'attente d'un résultat préférable—l'approche extractive dominante de la modernité a connu un immense succès dans la création de visions de l'avenir à la fois performantes et consommables. Les améliorations de la qualité de vie étaient tangibles et mesurables, les (nombreux) effets secondaires négatifs étant temporairement supprimés. Alors que la nécessité d'une nouvelle transition devient de plus en plus évidente, les résultats designés ne sont peut-être pas préférables lorsqu'ils sont mesurés à l'aune des systèmes métriques existants.

3.2 : Contraintes agissant sur l'environnement intérieur

Cette section poursuit l'analyse des facteurs de la description du design par Charles Eames, mais à travers l'optique des valeurs décrite dans la section précédente— comment les systèmes de valeurs, les mythes et l'héritage contraignent la pratique contemporaine du design.

3.2.1 : Contraintes compliquées par l'objectif particulier

L'utilisation par Eames du mot particulier suggère que la finalité est réductible à un objectif singulier et distinct. Selon Simon, « l'accomplissement d'une finalité ou l'adaptation à un but implique une relation entre trois termes : la finalité ou le but, le caractère de l'artefact, et l'environnement dans lequel l'artefact accomplit56 ». Il prend l'exemple de l'horloge, dont le but « est de donner l'heure », le caractère est constitué « d'arrangements d'engrenages et de l'application des forces des ressorts », et l'importance de l'environnement est illustrée par le cas de l'horloge utilisée sur un navire qui roule et tangue pour résoudre le problème de la longitude. La question fondamentale revient à l'accent mis par les designers sur les objets plutôt que sur les choses—un héritage à la fois du modernisme et des approches d'ingénierie en matière de design. En reconnaissant l'existence des multiples environnements dans lesquels l'objet fonctionne, il est possible d'identifier des objectifs plus complexes ou conflictuels.

En utilisant l'approche de Simon pour demander « à quoi sert un smartphone », il s'agit avant tout d'un appareil qui peut être utilisé pour communiquer à distance (son objectif initial). L'ajout de l'accès à Internet et de l'écran a permis d'ajouter des applications de plus en plus diverses qui étendent sa fonction presque à l'infini ; le téléphone est à la fois un centre commercial, un cinéma, un service de rencontres, une bibliothèque, un lecteur de musique, un appareil photo et un nombre presque infini d'autres choses. Il a une fonction différente pour chacun de ses environnements extérieurs :

Fig. 6 : Diagramme des environnements extérieurs ou « fonctionnels » du smartphone.

Son caractère est constitué d'arrangements de matériaux exotiques (voir 3.2.4) et de logiciels complexes qui lui permettent de fonctionner dans son environnement technique (fourniture d'énergie et réseau). Un environnement extérieur secondaire pourrait être décrit par son rôle dans l'économie et la nécessité de créer du profit pour de nombreux acteurs ; le troisième pourrait être son objectif culturel—le rôle du téléphone dans une communauté spécifique57 ; un quatrième est son environnement sémiotique et ce que le téléphone représente pour les consommateurs par le biais de sa marque et, enfin, les fonctions multiples actuelles du téléphone.

Les contraintes de design sont essentiellement liées aux objectifs de plus en plus compliqués et diversifiés de nombreux produits contemporains (nous pourrions dire que leur machinisme est en constante expansion). Une finalité bien définie est essentielle pour une évaluation même rudimentaire du dispositif—l'approche élargie de l'environnement extérieur commence à révéler les limites des méthodes établies, par exemple, alors que les ventes d'un smartphone peuvent créer d'énormes profits pour les actionnaires (environnements sémiotique, économique et technique fonctionnant bien), les impacts psychologiques négatifs de ses médias sociaux suggèrent une évaluation plus nuancée de sa (ses) finalité(s) fonctionnelle(s).

3.2.2 : Contraintes qui agissent sur la planification

Dans les années de formation du design, les matériaux étaient tangibles et les designers étaient des créateurs—les connaissances et les compétences requises pour planifier les activités de design étaient faciles à définir et le site relativement étroit (bien que difficile à acquérir). Au fur et à mesure que l'industrialisation remplaçait les arts et l'artisanat, les matériaux utilisés, les processus requis pour les façonner et l'écosystème du design au sens large sont devenus de plus en plus complexes (comme décrit dans le diagramme de l'environnement extérieur ci-dessus). Après la quatrième révolution industrielle, les matériaux peuvent exister à l'échelle nanométrique, être biologiques ou stockés dans des ensembles de données de plusieurs téraoctets, avec des approches de leur manipulation en dehors de l'ensemble des connaissances typiques du design. Les progrès de l'intelligence artificielle représentent peut-être la plus grande perturbation de la planification du design depuis les réformes du 19e siècle, en grande partie liée à son exposition aux progrès des techniques de génération d’images.58

Cela soulève des questions importantes pour l'enseignement et la pratique du design—comme l'a fait remarquer John Chris Jones : « est-il nécessaire, ou même possible, de comprendre complètement les complexités du produit et de son fonctionnement lorsqu'on fait du design ?59 ». Ce problème pressant exige de nouvelles approches de la production de connaissances et des formes de collaboration entre les disciplines—et tandis que l'inter / multi / trans / pluridisciplinarité est extrêmement en vogue dans certains secteurs, les affiliations plus profondes sont généralement limitées par le cloisonnement historique de la connaissance, du langage et des systèmes métriques dans le monde universitaire.

3.2.3 : Contraintes qui agissent sur l'organisation

Les débats sur la manière de disposer les éléments sont au cœur de la culture du design. Ces discussions sur l'objet, sa relation avec la fabrication et l'équilibre entre la décoration et l'utilité étaient au cœur du mouvement des Arts and Crafts. Les arguments axés sur l'utilisation de machines à mesure que le processus de fabrication se mécanisait sont particulièrement pertinents ici. Pour certaines personnalités, telles que John Ruskin et Walter Crane, la fabrication d'un objet devait être entièrement confiée au designer, tandis que d'autres (dont William Morris) estimaient que la mécanisation n'était pas négative en soi et que des machines bien utilisées pouvaient améliorer la qualité de l'objet designé. S'appuyant sur les idées des membres les plus progressistes du mouvement des Arts and Crafts, Norman Bel Geddes a décrit une approche du design qui intégrait complètement le processus de fabrication, préconisant que le designer devait « visiter l'usine du client et déterminer la capacité et les limites des machines et des travailleurs60 ».

Aujourd'hui, de nombreux designs restent aussi connectés que Bel Geddes aux machines qui fabriquent leurs produits, mais la complexité et le coût de ces machines ont augmenté de manière exponentielle. Dans une vidéo montrant le processus de fabrication de l'iPhone 5, le designer Jony Ive décrit comment « les pièces étant placées sur un convoyeur, deux caméras très puissantes prennent des photos du boîtier [du téléphone], une analyse instantanée est effectuée, puis la meilleure correspondance parmi 725 coupes possibles est déterminée ». Il poursuit en déclarant que la conviction d'Apple est que « ces efforts extrêmes sont le seul moyen de fournir un tel niveau de qualité61 ». Une telle approche facilite clairement la fabrication d'objets superlatifs, mais combien de designs ont accès à de tels outils ? Il existe une corrélation tangible entre les attentes croissantes des consommateurs en matière de qualité esthétique des objets et les moyens technologiques de plus en plus avancés nécessaires pour répondre à ces exigences.

3.2.4 : Contraintes agissant sur les éléments

Le choix des matériaux par le design peut être attribué aux attitudes formées pendant l'ère coloniale. Comme l'observe Arthur Chandler, à l'époque de l'exposition universelle de Paris en 1855, « l’attitude française était un mélange de pure cupidité et du sentiment naissant de la “mission civilisatrice” de la France : L'Afrique fournira les matières premières et, en retour, la France fournira le plus précieux de tous les biens : la civilisation française62 ». Dans ce cas, il s'agissait de bois durs exotiques utilisés par les manufactures royales pour construire ce que nous pourrions appeler les objets superlatifs de l'époque—les meubles hautement ornés et sculptés représentés par la période Napoléon III (1848-1870).

Pour en revenir à l'iPhone d'Apple, il intègre 75 des 118 éléments du tableau périodique (le corps humain en est composé d'environ 30). Dans un article pour le Los Angeles Times, Brian Merchant (2017) raconte avoir pulvérisé un iPhone et analysé la poussière obtenue par spectrométrie de masse, fluorescence X et analyse infrarouge. Il note que pour obtenir les quelque 100 grammes de minéraux présents dans un seul iPhone, les mineurs du monde entier doivent creuser, dynamiter, réduire en copeaux et traiter environ 35kg de roche sur presque tous les continents.63

Les contraintes problématiques actuelles découlent des attentes placées sur l'objet designé par sa relation avec les environnements extérieurs fonctionnels et symboliques. Les attentes en matière de performances nécessitent l'utilisation d'éléments de terres rares et de minéraux spécialisés pour obtenir une fidélité d'écran, une puissance de calcul et une durée de vie de la batterie élevés. D'autres choix de matériaux, tels que les alliages d'aluminium capables d'être usinés pour obtenir une finition miroir (également décrits par Jony Ive dans une vidéo de 2012), sont motivés par des considérations esthétiques. Parallèlement, les éléments prennent de plus en plus des formes moins tangibles, comme les données—qui soulèvent de nouvelles questions d'accès et de disponibilité—ou les biomatériaux, qui nécessitent des conditions de laboratoire pour une manipulation sûre et éthique.

3.2.5 : Dépendance - Les contextes dans lesquels le design intervient

Selon le philosophe Alain de Botton, « la raison d'être de presque toute organisation commerciale peut se résumer à une équation simple et aride :

INPUT OUTPUT

Matières premières + Travail + Machines = Produit + Profit

Chaque organisation tentera de rassembler les matières premières, la main-d'œuvre et les machines au prix le plus bas possible pour les combiner en un produit qui peut être vendu au prix le plus élevé possible64 ». Si cette formulation néglige le rôle essentiel du design—et sa capacité à améliorer la rentabilité en amplifiant la valeur perçue des produits—elle révèle néanmoins la dure réalité de la situation : lorsque la maximisation du profit est l'objectif premier d'une entreprise, les actions du designer sont inévitablement limitées par les valeurs de l'organisation. Ces valeurs ont été franchement exprimées par l'économiste américain Milton Friedman qui, en 1970, a lancé un appel célèbre pour que les entreprises se libèrent de toute prétention à la responsabilité sociale, arguant que de telles responsabilités entraient en conflit avec les intérêts fondamentaux des actionnaires. Selon Friedman, les entreprises qui adoptent une attitude « responsable » sont confrontées à des contraintes plus contraignantes que celles qui ne le font pas, ce qui les rend moins compétitives.

Cette dynamique constitue peut-être la contrainte la plus profonde et la plus problématique à laquelle les designers sont confrontés aujourd'hui, et reste le proverbial « éléphant dans la salle » dans les discussions sur la transition vers des approches plus durables. Bien que l'ampleur de ce défi soit sans aucun doute formidable, la préface de Victor Papanek à la deuxième édition de Design for the Real World nous donne un peu d'espoir. Réfléchissant à l'accueil initialement hostile réservé au livre, Papanek raconte comment, au fil du temps, l'ouvrage a été accepté, citant comme facteurs essentiels des crises telles que le déclin économique de Détroit, l'augmentation du chômage, les chocs pétroliers, les hivers extrêmes, les sécheresses graves et les pénuries d'énergie au niveau mondial. Il suggère finalement que « c'est peut-être des catastrophes que nous apprenons le mieux », ce qui implique que le changement systémique, bien que difficile, trouve souvent son catalyseur dans des moments de profonde perturbation65.

3.3 : Contraintes qui influencent l'évaluation de l'artefact designé

Les approches de l'évaluation des objets designés ont été considérablement compliquées par la séparation artificielle de la forme et de la fonction. L'approche du design adoptée par les puristes 66 offrait une solution temporaire à ce dilemme en appliquant ce qu'ils appelaient la « loi de la sélection mécanique ». S'inspirant de métaphores biologiques, cette perspective prônait une méthode évolutionniste, postulant que l'itération incessante en réponse à des exigences fonctionnelles spécifiques conduirait naturellement à une convergence des formes vers une norme universelle. Les objets stéréotypés et produits en série, tels que la pipe à tabac, la guitare et le verre de café parisien, sont des exemples de ces objets-types.

Si cette approche relève d'une logique d'ingénierie puriste, elle souffre des mêmes problèmes que ceux qui découlent de la réduction de l'environnement extérieur à l'aspect purement fonctionnel. Dès que la contrainte du profit est introduite, le modèle puriste devient rapidement inadéquat. Une autre faille critique découlant de cette compréhension simplifiée des objets design est la tendance à célébrer les fins (l'objet fétichisé) au détriment des moyens. Comme l'a fait remarquer Aldous Huxley dans Ends and Means (1937), « Les bonnes fins ... ne peuvent être atteintes que par l'emploi de moyens appropriés. La fin ne peut justifier les moyens, pour la simple et évidente raison que les moyens employés déterminent la nature des fins produites67 ».

Ces exemples soulignent le besoin pressant de repenser de manière critique les approches de l'évaluation du design. L'interaction entre les différents facteurs décrits dans les sections précédentes crée un réseau de contraintes qui sont complexes et entrelacées, complémentaires ou conflictuelles, dynamiques et temporelles. Il est urgent de procéder à une réévaluation fondamentale de ces relations.

Nous espérons que cette vaste analyse de surface offrira des indications précieuses sur la manière dont les contraintes actuelles limitent le potentiel de la pratique du design et rétrécissent les voies du possible. Cet article représente, pour l'essentiel, la moitié théorique de la discussion—sa contrepartie pratique reste à explorer, en particulier en ce qui concerne la manière dont le design peut être « reconditionné ».

En approfondissant leur compréhension de ces contraintes, les designers peuvent avoir une idée plus claire de leur position dans le ou les environnements fonctionnels. Cette prise de conscience, à son tour, met en lumière les limites de l'action, la nature de ces limites et les stratégies potentielles pour les remettre en cause ou les transcender. Ce processus, que nous pourrions appeler « reconstrained design », vise à découvrir et à exploiter ces possibilités.

Illustrations

Fig.1 : 1959 Cadillac Tailfin par Christer Johansson est sous licence CC BY 4.0 :

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cadillac1001.jpg

Fig.2 : Enfield-Neorion 8000 Electric car par Skartsis est sous licence CC BY 4.0 : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Enfield_Neorion_8000.jpg L'original

Fig.3 : 2024 GMC Hummer EV3X SUV par MercurySable99 est sous licence CC BY 4.0 :

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2024_GMC_Hummer_EV3X_SUV,_front_left,_10-29-2023.jpg

Fig.4 : 1964 GM Firebird-IV Concept par Bill Lile est sous licence CC BY 4.0 :

https://www.flickr.com/photos/blile59/14200635205/

Fig.5 : Google self-driving car in Mountain View par Grendelkhan est sous licence CC BY 4.0 : https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_self-driving_cars#/media/File:Google_driverless_car_at_intersection.gk.jpg

-

The term « functional environment » borrows from « functional ecology », a subcategory of ecology that is concerned with the functions that species perform within the communities and ecosystems in which they are found. ↩

-

Le terme « environnement fonctionnel » “ est emprunté à l'« écologie fonctionnelle », une sous-catégorie de l'écologie qui s'intéresse aux fonctions que les espèces remplissent au sein des communautés et des écosystèmes dans lesquels elles se trouvent. ↩

-

Eames, Charles, Design Q & A, 1972, https://www.hermanmiller.com/stories/why-magazine/design-q-and-a-charles-and-ray-eames/>, consultée le 21 mars 2025. ↩

-

Elton, Charles, Animal Ecology, Londres, Methuen and Co. 1966. ↩

-

Jasanoff, Sheila & Kim, Sang-hyun, Dreamscapes of Modernity : Sociotechnical Imaginaries and the Fabrication of Power, University of Chicago Press, 2015. ↩

-

Borgmann, Albert, La technologie et le caractère de la vie contemporaine : A Philosophical Inquiry, Chicago : University of Chicago Press, 1984. ↩

-

Callon, Michel, Théorie des réseaux d'acteurs, 10.1016/B0-08-043076-7/03168-5, 2001. ↩

-

Steadman, Philip, The Evolution of Designs Biological Analogy in Architecture and the Applied Arts, Cambridge, Cambridge University Press, 1979. ↩

-

Forty, Adrian, Objects of Desire : Design and Society 1750 - 1980, Thames and Hudson, Londres, 1986. ↩

-

Norman, Donald, Le design des objets du quotidien, New York, Basic Books, 2013, p.82. ↩

-

Brown, Tim, Change by Design, New York, Harper Collins, 2009, p.19. ↩

-

Chris Jones, Chris, Design Methods, Londres, David Fulton Publishers, 1992, p.3. ↩

-

Ibid. p.28 ↩

-

Brown, Ibid. P.21 ↩

-

À l'origine, j'ai suivi une formation d'ingénieur en analyse des contraintes chez Rolls-Royce Derby, le fabricant de moteurs d'avion, et j'ai travaillé pendant plusieurs mois sur le prototypage de supports de moteur. L'analyse informatique a révélé des zones surdimensionnées qui pouvaient être affinées pour alléger le composant ou des zones faibles qui devaient être redessinées. ↩

-

Norman, Donald, Affordance, Conventions et Design, Interactions, Volume 6, Numéro 3, 1999/>https://doi.org/10.1145/301153.301168,> consultée le 25 mars 2025. ↩

-

Brown décrit un projet pour le fabricant japonais de pièces de bicyclettes Shimano, qui a analysé et identifié les changements généraux dans la culture de la bicyclette et exploité la nostalgie des consommateurs pour des bicyclettes plus simples et moins techniques. ↩

-

Latour, Bruno, Un Prométhée prudent ? A Few Steps Toward a Philosophy of Design, conférence pour la réunion Networks of Design de la Design History Society, 2008 ↩

-

Steinbeck, John, The Log from the Sea of Cortez, Londres, Penguin Classics, 2000, p.178. ↩

-

Simon, Herbert, The Sciences of the Artificial, Cambridge, MIT Press, 1996, p. 5. ↩

-

Cette question est abordée en détail à la page 19. ↩

-

Odum, Eugene, Fundamentals of Biology, Philadelphie, W B Saunders Company, 1971, P.3. ↩

-

Elton, Ibid, p.64. ↩

-

Il s'agit d'une séparation assez artificielle, car les contraintes cachées opèrent généralement à travers les systèmes et les échelles. L'objectif est simplement d'exposer l'existence des contraintes et d'expliquer leur impact. ↩

-

Ballard, J.G., cité dans Cokeliss, Harley, réalisateur, Towards Crash ! BBC, 1971. ↩

-

Jasanoff, Sheila & Kim, Sang-hyun, Ibid, p.4. ↩

-

Ibid, p.7 ↩

-

Marinetti, Filippo, Tommaso, Fondation Manifeste Le Futurisme, Le Figaro, Bibliothèque nationale de France/> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2883730/f1.image,> consultée le 25 mars 2025. ↩

-

Banham, Reyner, Theory and Design in the First Machine Age, Londres, The Architectural Press, 1975, p.99. ↩

-

Ibid, p.101 ↩

-

Cité dans Banham, Ibid, p.102 ↩

-

Sloan, Alfred P, My Years with General Motors. New York : Currency Doubleday, 1990, p.265. ↩

-

Forty, Adrian, Objects of Desire: Design and Society Since 1750, Londres, Thames & Hudson, 1992, p.9. ↩

-

Ibid, p.12. ↩

-

Hanks, David. A., & Hoy, Anne, Le design aérodynamique américain : Le monde de demain, Paris, Flammarion, 2005. ↩

-

General Motors, vers de nouveaux horizons [Film]. Archive.org, 1940/> https://archive.org/details/ToNewHor1940,> consultée le 25 février 2025. ↩

-

L'absence de couture des produits contemporains tels que les iPhones. ↩

-

Barthes, Roland, Mythologies. (A. Lavers, Trans.), Londres, Vintage, 2009, p.101. ↩

-

Geddes, Norman, Bel, Horizons, Little, Brown, 1932, p.23. ↩

-

Par exemple, voir Barbrook, Richard, Imaginary Futures: From Thinking Machines to the Global Village, Londres, Pluto Press, 2007. ↩

-

Ballard, J. G., The Space Age Is Over (entretien). Penthouse 14(1), 1979/> http://www.jgballard.ca/media/1979_january_UKpenthouse_magazine.html,> consultée le 25 février 2025. ↩

-

Au début des années 1990, par exemple, le gouvernement californien a créé le California Air Resources Board (CARB), dans le but de créer des véhicules plus économes en carburant et à faibles émissions. L'objectif ultime étant de passer à des véhicules à zéro émission. ↩

-

Ballard, J.G., Ibid. ↩

-

Wilde, Oscar, L'âme de l'homme sous le socialisme, 1891/> https://www.marxists.org/reference/archive/wilde-oscar/soul-man/,> consultée le 22 avril 2025. ↩

-

General Motors a créé la Firebird IV pour son exposition Futurama à l'exposition universelle de New York en 1964. Bien qu'il ne s'agisse que d'un concept, il était contrôlé par des systèmes de guidage automatique programmé. ↩

-

Goodman, Donna, A History of the Future, New York, Monacelli Press, 2008. ↩

-

Borgmann, Albert, Ibid. ↩

-

Marinetti, Filippo, Tommaso, Écrits critiques. Ed. Günter Berghaus. Trans. Doug Thompson, New York, Farrar, Straus et Giroux, 2006. ↩

-

Thiel, Peter, The Education of a Libertarian, 2009/> https://www.cato-unbound.org/2009/04/13/peter-thiel/education-libertarian/,> consultée le 14 février 2025. ↩

-

Bremner, Ian & Kupchan, Cliff, Risk 6 : The rise of technologists, 2016/> https://www.eurasiagroup.net/live-post/risk-6-the-rise-of-technologists/,> consultée le 16 février 2025. ↩

-

Debord, Guy, La société du spectacle, Wellington, Rebel Press, 1994, p.7. ↩

-

Rao, Venkatesh, The American Cloud, Aeon, 2013/> https://aeon.co/essays/america-still-has-a-heartland-it-s-just-an-artificial-one/> consultée le 7 octobre 2024. ↩

-

Lors de la conférence Future of Britain 2024, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a souligné les opportunités offertes par les changements technologiques, et en particulier l'intelligence artificielle (IA). Mais il n'y a qu'un seul moyen de changer la donne. Exploiter efficacement la révolution technologique du 21e siècle. Il ne fait aucun doute que nous vivons une ère de transformation. Des choses qui étaient impossibles deviendront possibles ; des progrès qui auraient pris des décennies se produiront en quelques années, voire en quelques mois ; la valeur que nous pouvons ajouter, les améliorations de l'efficacité que nous pouvons apporter, les avantages radicaux en termes de résultats que nous pouvons garantir, pourraient être véritablement révolutionnaires. ↩

-

Fry, Tony, (2007) Redirective Practice: An Elaboration. Londres, Routledge, 2007. ↩

-

Berardi, Franco & Fisher, Mark, Give me Shelter, entretien, Frieze, 2013/>. https://frieze.com/article/give-me-shelter-mark-fisher/,> consultée le 06 juin 2024. ↩

-

Simon, Herbert, The Sciences of the Artificial, Cambridge, MIT Press, 1996, p. 6. ↩

-

Par exemple, le documentaire de la BBC How Facebook Changed the World (Comment Facebook a changé le monde) retrace l'impact que les technologies des médias sociaux et les smartphones ont eu pendant le Printemps arabe. Le film se lit comme une longue célébration de la manière dont les technologies numériques de connexion sociale ont facilité un bouleversement politique sans précédent en 2011. ↩

-

Felten, Edward W., Raj, Manav & Seamans, Robert, How will Language Modelers like ChatGPT Affect Occupations and Industries ? SSRN online publishing, 2023/> https://ssrn.com/abstract=4375268/> consultée le 15 avril 2025. ↩

-

Chris Jones, Chris, Design Methods, Londres, David Fulton Publishers, 1992, p.5. ↩

-

Cité dans Goodman, Ibid, p.92. ↩

-

Processus de fabrication de l'iPhone 5 par Apple Inc. YouTube, 2012 https://youtu.be/W_tYDrBL0Dw ↩

-

Chandler, Arthur, The French Universal Exposition of 1855, reproduit du magazine World's Fair, volume VI, numéro 2, Copyright 1986, World's Fair, Inc. ↩

-

Merchant, Brian, Les matières premières de votre iPhone ont-elles été extraites par des enfants dans des conditions inhumaines ? Los Angeles Times, 2017, 23 juillet/> https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oemerchant-iphone-supplychain-20170723-story.html/> consultée le 03 septembre 2024. ↩

-

De Botton, Alain, Status Anxiety, New York, Pantheon, 2004, p.107. ↩

-

Papanek, Victor, Design pour le monde réel. (3^(rd^) ed. Thames & Hudson, 2019. ↩

-

Théorie artistique développée par Le Corbusier et Amandée Ozenfant en France, 1920. ↩

-

Huxley, Aldous, Means and Ends, Londres, Chatto & Windus, 1941. ↩