Yann Aucompte est professeur agrégé de Design et Métiers d’art, docteur en esthétique et sciences des arts de l'Université Paris 8 et designer graphique. Il est membre du collectif Arts Écologies Transitions et Design(s) de Territoire(s) — pédagogie(s) de terrain(s). Il enseigne en Diplôme National des Métiers d’Art et de Design, mention Graphisme, parcours Design du livre et de l’édition et parcours Narration et médiation scientifiques par le design graphique et l’illustration, au Lycée Jean-Pierre-Vernant de Sèvres (92). Il a dirigé avec Stéphane Darricau La querelle de la déconstruction publié chez T&P en 2023.

Résumé

Cet article se propose d’étudier deux cas de travaux cartographiques coordonnés par des designers graphiques : Chroniques de l’accueil de Fabrication-Maison et Les mises en quarantaine citoyennes pilotées par Matthieu Marchal. Le graphisme est une technique qui agit telle une prothèse pour transformer les esprits et les faire penser différemment. Plus que d’enregistrer ou de noter des abstractions transcendantes ou immanentes, les inscriptions transforment le monde. C’est une propriété certaine des organisations humaines depuis la fondation des cités-États de l’Antiquité : l’écriture note le monde mais finit par l’organiser.

mots-clefs : design graphique, médiologie, théorie des médias, technique, cartographie, écriture, inscription

Abstract

This article examines two cases of cartographic works coordinated by graphic designers to explore the social and environmental interactions generated by graphic abstractions: Chroniques de l’accueil by Fabrication-Maison and Les mises en quarantaine citoyennes by Matthieu Marchal. Inscription functions as a prosthetic technique that transforms minds and encourages alternative ways of thinking. Beyond merely recording or noting abstractions, inscriptions actively reshape the world. Since the establishment of the city-states in Antiquity, writing has not only documented the world but has ultimately organized it.

keywords : graphic design, mediology, medias theory, technics, mapping, writing, inscription

Introduction

Afin de comprendre une partie des interactions sociales et environnementales que provoquent les abstractions graphiques, cet article se propose d’étudier deux cas de travaux cartographiques coordonnés par des designers graphiques : Chroniques de l’accueil de Fabrication-Maison et Les mises en quarantaine citoyennes pilotées par Matthieu Marchal. Ces deux projets visent à recueillir des idées, des faits et des ressentis auprès de publics qui cohabitent. L’ambition déclarée a priori est de construire des représentations fidèles d’idées et de les recueillir : in fine le résultat est la transformation des représentations des acteurs du point de vue des idées, des pratiques et des valeurs. Si les documents semblent enregistrer le réel et les idées avec leurs signes, il faut aussi noter qu’ils agissent sur la qualité des relations sociales et environnementales. Produire des documents place le scripteur dans une situation d’enquête1 : les designers mettent les participants dans une situation analogue à celle d’un chercheur. Les acteurs s’interrogent et interrogent leurs milieux, transformant les perceptions et les pratiques. Nous décrirons ces projets pour comprendre leurs organisations et la capacité d’agir des écritures : comment la graphie (au sens de graphè en grec) est impliquée dans des collaborations avec des acteurs et les incite, les transforme et les déplace.

À partir des descriptions de deux situations de design graphique, je proposerai une analyse philosophique. La particularité de cette analyse tiendra à ce qu’elle ne sera pas faite en nom propre : elle illustrera certainement l’idée selon laquelle « on ne pense jamais par soi-même » mais avec d’autres. Ainsi les graphistes ont largement participé à l’analyse que je présenterai, mais également des chercheurs seront très actifs dans mon propos et je les convoquerai pour décrire comment ils m’ont amené à penser.

Le design graphique (ou d’inscription) est une activité dans et par laquelle la pensée s’organise de manière diagrammatique: dans l’écrit, dans le schéma, la cartographie, l’image, etc. Le signe graphique n’est pas qu’un moyen pour représenter des abstractions contenues dans l’esprit ou dans le monde. Le graphisme est une technique qui agit telle une prothèse pour transformer les esprits et les faire penser différemment. Plus que d’enregistrer ou de noter des abstractions transcendantes ou immanentes, la graphie (ou les inscriptions) transforme le monde. C’est une propriété certaine des organisations humaines depuis la fondation des cités-États de l’Antiquité : l’écriture note le monde mais finit par l’organiser. Pour cela, elle vise à le simplifier et à en détruire la diversité qui fonde sa dynamique de subsistance complexe (tant sociale que psychique et naturelle). Dans cette organisation scripturaire se joue une grande part de nos habitus destructeurs de la nature.

L’usage de cette abstraction très spécifique qu’est la cartographie constitue un exemple des effets des abstractions scripturaires en général dans le travail des designers graphiques.

Cartographier : deux projets et deux terrains

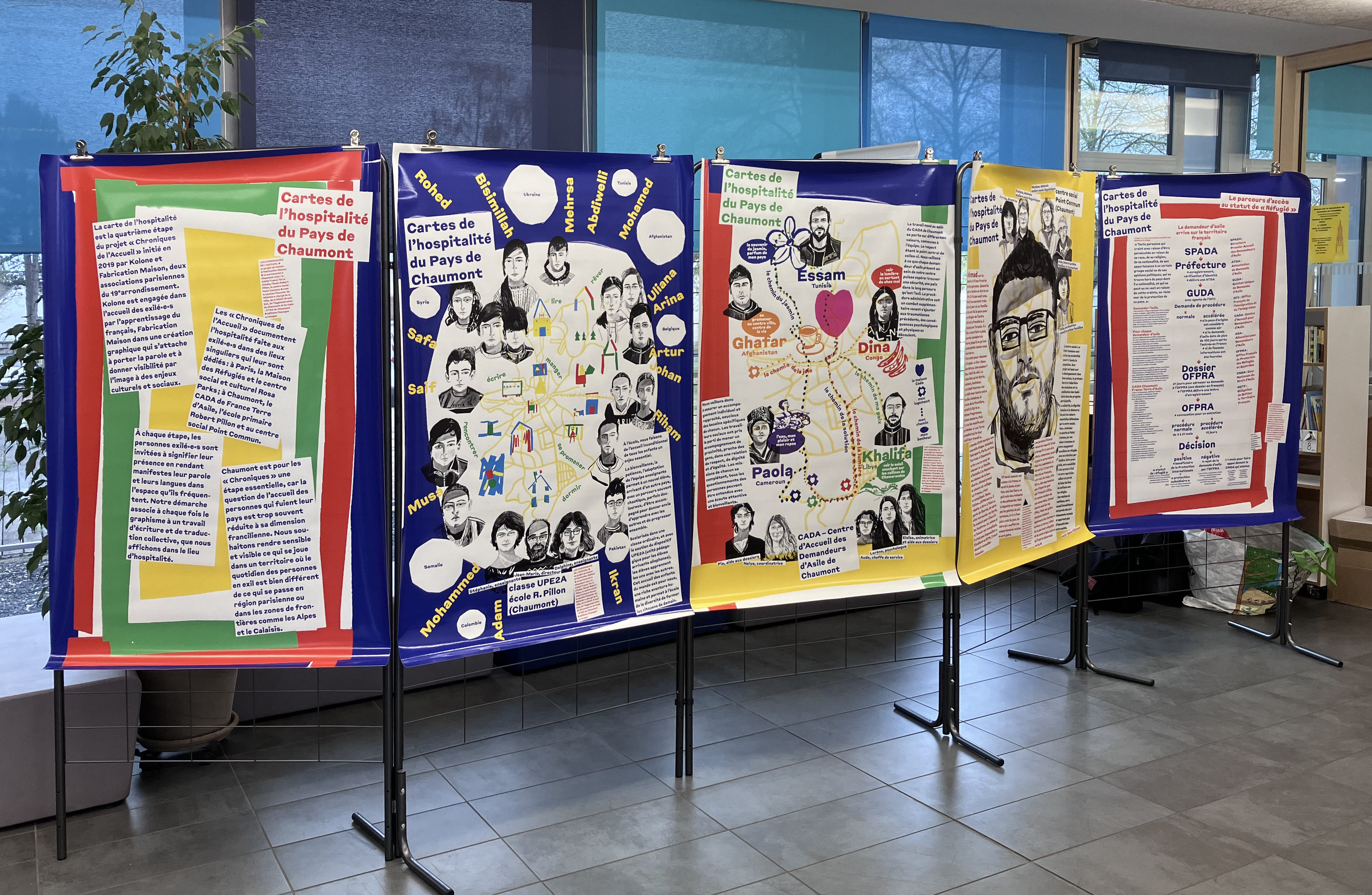

Le projet Chroniques de l’Accueil consiste à mettre en œuvre différents outils de design graphique et d’écriture auprès de primo-arrivants, de demandeurs d’asile et de réfugiés. Le collectif Fabrication-Maison a piloté la majorité de ces dispositifs en mobilisant à chaque fois des artistes, écrivains et graphistes. Ce projet relève d’une activité d’édition particulière du collectif appelée Éditions Passage en images. Diverses méthodes et ateliers ont ainsi été convoqués : frise chronologique, portraits, affiches, etc. Pour notre propos, nous décrirons la dernière phase de ce projet à date : Cartes de l’hospitalité du Pays de Chaumont. À cette étape, ce sont les graphistes Jean-Marc Bretegnier et Timothée Gouraud qui suivent le projet. Ce projet consiste en un travail d’écoute et de témoignages des personnes accueillies au centre des demandeurs d’Asile de Chaumont. Ils sont invités à parler des lieux qui relèvent de l’accueil à Chaumont. Leurs récits sont traduits en cartographies, chaque personne pose pour un portrait dessiné qui est ensuite mis en scène sur des cartographies sensibles. Les cartographies font l’objet d’une première présentation à la maison des associations de Chaumont [fig. 1] du 08 au 15 avril 20242. Elles sont imprimées sur bâches et les différents acteurs du territoires sont conviés à venir commenter les cartes. Les graphistes expliquent le projet face à des travailleurs sociaux du CADA et des centres sociaux, des enseignants, des agents territoriaux, la représentante du Signe (centre national du graphisme) ainsi que la maire de Chaumont.

Fig. 1 - Exposition des prototypes à la maison des associations.

Le projet prend la forme d’une enquête sociale par les moyens de l’art et du design graphique. Ici les cartes ne représentent pas les données statistiques que les politiques territoriales attendent usuellement. Les rues sont renommées avec des émotions, les trajets symbolisés ressemblent davantage à des dérives situationnistes qu’à des relevés administratifs ou policiers. Les portraits ne sont associés à aucun nom. La carte reflète les émotions d’un sujet collectif hybride.

Le projet est présenté comme un prototype et non comme une œuvre finalisée ou un objet de communication. Les cartes sont alors des objets intermédiaires qui à cette étape n’attendent qu’un commentaire critique qui permettrait de les améliorer. La carte a donc vocation à créer un dialogue avec les visiteurs. Ces cartes sont ensuite exposées au Signe de Chaumont avec une importante documentation de projet en novembre 2024 [fig. 2]. Elles sont montrées comme un projet de design graphique dans une institution qui privilégie une approche auctoriale et artistique de la discipline pour ses expositions.

Fig. 2 - Exposition Cartographiez l’accueil du pays Chaumontais ! au Centre national du graphisme le Signe à Chaumont. Prototypes et démarche de projet.

L’objectif est de comprendre les rapports culturels à l’accueil et de mettre en discussion citoyenne la question de l’hospitalité chez les Chaumontais, ce qui apparaît comme un travail artistique, mais relève alors davantage d’un questionnement sur la documentation. Il s’agit de produire des documents qui travaillent la qualité sociale de la relation avec les personnes documentées : « Lorsqu’un portraitiste prend une demi-heure pour dessiner le visage d’une personne, il échange et discute avec cette personne. Cela va plus loin que le clic-clic froid de l’appareil photo3 ». La cartographie est elle-même accueillante dans son dispositif de production.

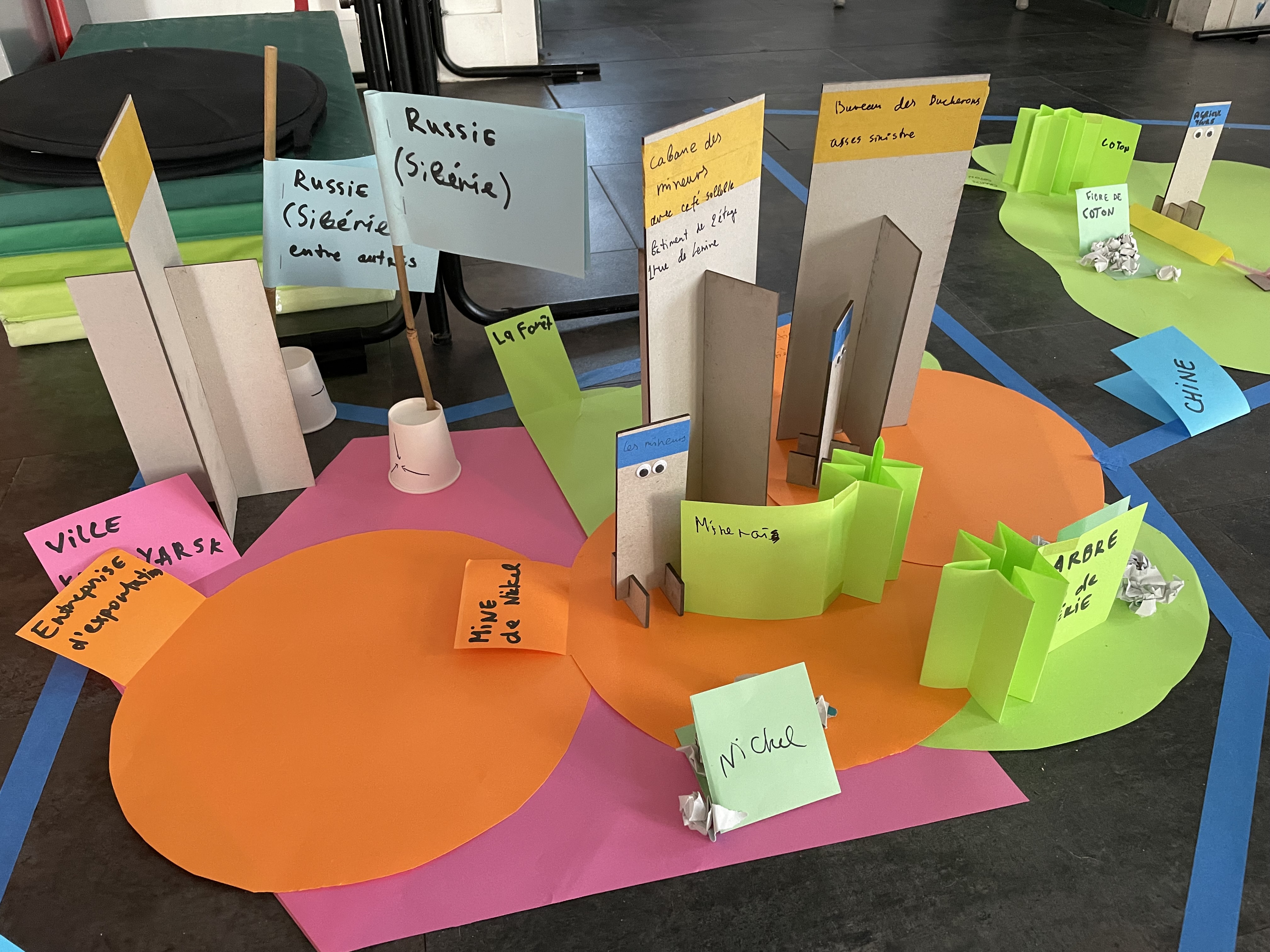

Les mises en quarantaine citoyennes relèvent également d’une série d’ateliers. Elles sont organisées par la résidence Les Chaudronneries, un living lab à Montreuil. Le projet est piloté par Matthieu Marchal, qui se définit parfois comme un facilitateur et reconnaît certains traits et compétences de designer dans ses activités. Le 18 novembre 2021, une journée d’échanges et de rencontres est organisée à la maison départementale de la Noue de Montreuil. Elle se déroule dans le cadre du dispositif mise en quarantaine de l’argent [fig. 3]. Une cartographie y est présentée en fin de journée. Elle est constituée de papiers découpés, de carton, de scotch de couleurs. Son aspect bricolé trahit immédiatement sa nature de carte sensible. Elle ne respecte pas les impératifs quantitatifs d’échelle et de proportion des espaces. En l’analysant, on s’aperçoit qu’elle présente des données sur des échelles spatiales très différentes et s’attarde plus sur l’enchaînement temporel d’une série d’étapes.

Fig. 3 - Cartographie en cours de production. Crédits photo : Anne-Béatrice Kernin.

Plus qu’une production de carte à portée expressive, l’atelier convoqué ce jour à Montreuil relève davantage d’une enquête citoyenne utilisant les méthodes des sciences sociales que d’un atelier artistique. Cette journée est une partie d’un cycle d’ateliers de recherche populaire. Ces recherches visent à interroger des thématiques de société à partir d’objets apparemment anodins. Le projet tend à poser la question : quel est le territoire réel de nos usages ? Ces événements ont pour but de décrypter collectivement nos modes de vies et de pratiques à travers les objets qui nous entourent. Ils ambitionnent de développer notre esprit critique et nos capacités d’analyse pour agir avec pertinence sur nos environnements de vie et de pratique. L’atelier tend à confronter les participants :

- à l’incertitude des choix et des orientations techniques, sociales, environnementales et politiques à prendre ;

- aux relations complexes et multi-acteurs imbriquées dans les objets et techniques qui nous entourent ;

- aux modes de transmission de la connaissance.

Autrement dit : le dispositif pousse à « pratiquer, sentir, comprendre via des dispositifs de croisement des savoirs, des outils collectifs d’observation et de déduction inspirés de l’action sociale, des sciences, des arts et du design social4 ».

Un scénario a été soigneusement élaboré et un espace pensé pour favoriser le travail en équipe. Une gamme de matériaux et d’outils est à disposition. L’armoire de formes [fig. 4] [fig. 5] contient des matériaux pour indiquer les 14 types d’informations attendues sur la carte : territoires administratifs, organisations humaines (entreprise, association), les lieux, parties prenantes, culture-connaissance-perception des acteurs, objets-techniques-outils, ressources naturelles, matériaux ou matières bruts, temps-durée des opérations, des tickets de recherche, déplacement-circulation, transport, nature de l’information ; enfin, une série de drapeaux permet d’indiquer les constats du groupe vis-à-vis des données. Les matériaux sont constitués de feuilles de papier, de feuilles de carton, de fils, de scotchs, de papiers froissés et de formes en volumes de couleurs différentes. Chaque matériau est déjà prédécoupé ou mis en forme afin de signifier une fonction cartographique.

Fig. 4 - Armoire de formes. Crédits photo : Matthieu Marchal.

Fig. 5 - Compléments à l’armoire de formes. Crédits photo : Matthieu Marchal.

L’atelier commence par une présentation générale, aussi appelée « plénière » [fig. 6]. L’animateur présente les principes généraux des mises en quarantaine citoyennes avec un calendrier d’action : contexte, principes méthodologiques puis les activités du jour. La salle est alors présentée aux participants en expliquant les différentes zones de l’atelier.

Fig. 6 - Présentation du dispositif et de la journée. Crédits photo : Darya Veronika-Alves.

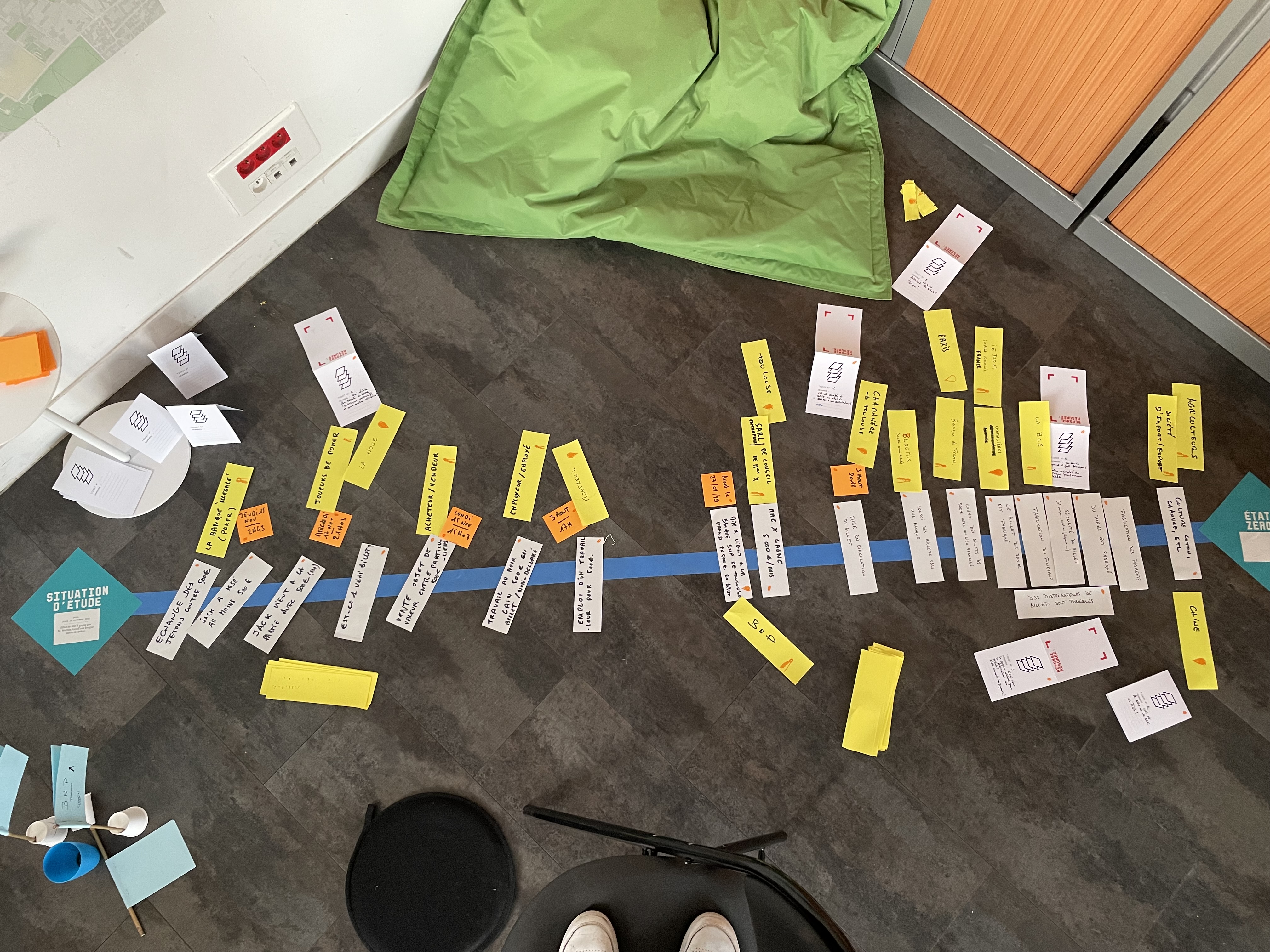

Le premier temps de travail se concentre sur une frise chronologique : elle est figurée au sol par un scotch bleu qui donne une échelle de temps [fig. 7]. L’objectif est de suivre le parcours de l’argent dans trois cas d’études : le dépôt de chèque à la poste, une partie de poker privée avec une mise de 500 euros, l’achat d’une tourte dans un food truck. Les situations choisies sont tirées d’activités locales réelles. Il s’agit de décrire les différentes fonctions des monnaies, les opérations, les techniques, les personnes impliquées à l’aide de bandes de papier de couleurs, les participants positionnent les grandes étapes de la circulation des valeurs monétaires : actions (blanc), personnes (blanc), outils (blanc), lieux (jaune), heures (orange), territoires, etc. Les équipes procèdent par projection d’hypothèses et cherchent ensuite des preuves (abduction5). Les équipes désignent un « chercheur de données », qui va collecter des preuves : dans l’idéal, ce profil est soit un spécialiste de la collecte de documents, soit un expert du sujet. Les papiers sont posés sur une frise et sont d’abord considérés comme des hypothèses. Elles sont marquées d’un « ticket ressources et données » qui appelle le chercheur de données à sourcer et consolider cette hypothèse. Le ticket prend la forme d’un formulaire sur lequel le groupe exprime sa demande, et le chercheur de données vient synthétiser sa collecte. Les hypothèses sont ensuite transposées sur la cartographie collective centrale [fig. 8]. Son montage est filmé et retransmis sur un vidéoprojecteur.

Fig. 7 - Frise d’une équipe de travail. Crédits photo : Matthieu Marchal.

Fig. 8 - Une partie de la cartographie. Crédits photo : Anne-Béatrice Kernin.

Les animations cherchent à mettre les participants en « situation d’ignorance6 ». Il ne s’agit pas de mobiliser des expertises ou des opinions, mais une dynamique de recherche en groupe : dialoguer, ne pas convoquer les savoirs stabilisés, rechercher l’inconfort. À ce titre, l'ensemble des participants ne sont pas invités en tant qu’experts du sujet.

Le recours à la carte demande ici à ouvrir une première description des propriétés techniques des inscriptions liées à ce medium.

La carte : l’inscription comme outil d’idéation

La carte est un outil de capture du réel qui donne un pouvoir considérable à ceux qui la possèdent. Mais il faut aussi constater avec d’autres chercheurs que l’acte même de la production de documents relève d’un acte de pouvoir7. Le moment de la création de la carte constitue un acte diplomatique par lequel se nouent des relations de différentes natures (juridiques, spirituelles, expérientielles, économiques, etc.) qui engagent les acteurs en présence. La carte est alors prise dans un réseau de documents et d’inscriptions : traités, décrets, lettres de mission, titres, notes, lettres. Plus que de représenter ou d’archiver des discours et des espaces, ces inscriptions instituent des pratiques et transforment le monde : elles sont diagrammatiques8. En ce sens donc, l’écriture et ses abstractions scripturaires (plan, carte, liste, tableau, livre, etc.) se sont d’abord développées comme « une technique de gouvernance9 », dans des « systèmes scripturaux10 » qui sont « le produit de la construction de l’État11 ».

Les abstractions de signes consistent à extraire de la complexité du réel pour le composer dans un système de référence autonome. Ce système relève, dans nos exemples de design graphique, d’une opération de représentation et de traduction : de sentiments, d’idées, d’états d’esprits, mais aussi de processus complexes sociaux et politiques. Leur impact sur les structures sociales tient aussi au fait que les représentations mettent en mouvement une autre représentation qui est située dans les esprits12. Le processus de production d’image mobilise une compréhension différente d’un contexte ou d’un objet13.

Dans cette double agentivité systémique, les signes abstraits représentent puis transforment le réel. Ils traduisent/trahissent : ils transforment donc des flux en les convertissant en une autre nature matérielle et fonctionnelle pour les faire continuer dans leur existence. Ici, il s’agit de la carte, mais la liste du registre ou le tableau de données constituent de puissants outils au cœur du moteur civilisationnel de l’État. Des inventaires mésopotamiens à la surveillance numérique contemporaine par IA en passant par le tableau économique de Quesnay14 : ces techniques sont des systèmes d’inscription. Un petit groupe peut ainsi organiser-contrôler un plus grand groupe de personnes en archivant et en comptant les produits, les déplacements et les surfaces15. Ces opérations ont pour objectif la simplification par des « opérations d’uniformisation et d’abstraction requises afin de gérer des unités de main-d’œuvre, de céréales et de terres et des rations alimentaires16 ».

Les abstractions sont bien ici présentes dans nos exemples de design graphique : les cartes manifestent toutes les caractéristiques des inscriptions scripturaires. Mon hypothèse ici est que ces designers tendent à résorber — voire à inhiber — les traits les plus micro-fascistes17 du pouvoir des inscriptions sur les organisations et l’esprit des individus. Les graphistes mobilisent ici une phronesis, ils « pensent et sont prudents » au sens grec classique, car ils perçoivent dans la pratique le pouvoir pharmacologique (remède et poison à la fois) des signes et des inscriptions. L’écriture n’est pas responsable de ces méfaits par nature : surveillance, contrôle, classification, appauvrissement. Ce serait poser la question d’une façon peu pertinente : il faut en effet considérer ici que les inscriptions sont prises dans des systèmes qui ne dépendent pas de l’usage que l’on en fait, mais produisent des effets imprévisibles et incontrôlables parce qu’ils sont associés entre eux dans une configuration donnée.

Tout cela peut sembler excessif, voire relever d’un raccourci maladroit. Pour comprendre cette hypothèse, il est essentiel de s’imprégner des idées de deux courants de recherches : la Médiologie (techno-linguistique) et l’Anthropologie historique des organisations de James Scott. Il nous faudra donc penser les abstractions sur une échelle de temps longue que je qualifierai d’écologique : permettant donc de décrire les co-évolutions entre technique, humain et environnement.

Préférence pour la notion d’inscription : histoire d’une co-évolution

Afin de comprendre les deux situations décrites plus haut comme des objets de design graphique, il convient de déplacer notre définition de cette discipline. Nous ne pourrons comprendre les enjeux sociétaux à l’œuvre si nous demeurons dans les limites des définitions disciplinaires actuelles du graphisme : nous serons rapidement limités dans notre compréhension du phénomène. Comment comprendre les effets des abstractions graphiques sur nos milieux et sur nos esprits ? Pour cela, il me semble souhaitable de définir quelque chose comme un champ du design d’inscription pour commencer. L’idée ici est de permettre le développement et la compréhension de la notion d’inscription d’un point de vue philosophique pour comprendre l’étendue du champ d’action véritable du designer graphique. Cela devrait permettre également d’ouvrir d’un point de vue sociologique à l’analyse de pratiques qui sortent aujourd’hui des critères des institutions : domaine réservé du graphisme d’auteur, lié au monde de la démocratisation culturelle qui est entrée dans une phase de déclin18.

Pour cela, il nous faut plonger dans les usages premiers de l’écriture. Les signes scripturaires sont d’abord des signes comptables19. Bien qu’ils soient utilisés par la caste religieuse, ils servent à comptabiliser des biens et des personnes. Ils servent également à transmettre des messages entre les élites20. Peu à peu, les signes scripturaires deviennent à la fois, comptables, messagers et commerçants, archivants, scientifiques et testimoniaux21. En effet, en Mésopotamie, « on ne voit personne lire pour son plaisir22 ». Dès ce premier constat, une objection à la doxa sur les écritures nous vient : l’écriture n’est pas génétiquement utilisée pour représenter le langage23. Ce sont les Grecs de l'Antiquité qui font un usage phonétique intensif de l’écriture, la transformant en hypomnemata24 (mémoire artificielle ou extériorisée) et in fine en technologie de l’esprit. Les inscriptions scripturaires deviennent la forme physique du monde de nos idées et donc de nos pensées.

Cette rupture d’usage grecque ne détruit pas les autres fonctions systémiques de l’écriture. La graphie reste diagrammatique: dans l’écrit, dans le schéma, la cartographie, l’image, etc.25 les signes commandent aux choses pour qu’elles se transforment ou se réalisent. Le signe graphique n’est pas qu’un moyen pour représenter des abstractions contenues dans l’esprit ou dans le monde. L’écriture s’articule à des organisations, permet de supporter leur fonctionnement. Ainsi l’organisation par la gestion écrite s’appuie sur les livres de comptes, sur les ordres de mission, sur les insignes. L’écrit y prend des formes d’inscriptions variées : l’insigne atteste d’une autorité, les contrats garantissent un échange commercial, les listes énumèrent des biens ou des personnes mais de fait les classes et les nomment de façon à les faire fonctionner selon une logique qui est celle de ce classement26.

Les sociétés occidentales de la modernité historique ont co-évolué avec les inscriptions pour former ce que Bruno Latour désigne par une constitution moderne27. Les inscriptions ont des pouvoirs d’action sur les sociétés humaines par leurs modes d’existence propres : chaque mode d’existence possède un régime d’énonciation et d'inscription particulier28. Ce qui est écrit juridiquement n’a pas les mêmes effets que ce qui est écrit politiquement, techniquement, scientifiquement, spirituellement ou encore poétiquement29. Les inscriptions ont des effets de natures aussi différentes sur nos organisations sociales qu’ils ont de groupes sociaux organisés pour répondre à leurs ordres30, les diffuser et les promouvoir31, décrire ce qu’est la vérité et le réel32, nous rallier pour poursuivre un but commun33 ou encore nous faire ressentir notre importance34.

Les inscriptions fonctionnent dans et par une organisation sociétale. Les inscriptions ont un effet psychologique et politique. Elles ne font pas que représenter des choses ou des idées. Ces fonctionnements sociétaux de l'écriture peuvent s’expliquer pour partie par le fait que l’écriture est une technique.

L’inscription est une technique de l’esprit : effets spirituels et noétiques des inscriptions

L’écriture : un milieu technique et un modèle de production

Nous le constatons à l’observation des dispositifs de design décrits plus haut : nos designers sont bien plus préoccupés de la façon dont est transcrite la situation que du résultat esthétique de l’objet. C’est en quelque sorte l’aspect technique qui les préoccupe.

Si nous reprenons ici l’approche médiologique de Bernard Stiegler, il faut bien reconnaître que l’écriture est une technique. Bien que l’écriture ait selon lui conduit les philosophes à exclure la question de la technique de leurs problématiques35 : celle-ci demeurera le média par excellence des organisations occidentales, de sa pensée et de sa loi. La façon dont la technique de l’écriture divise les sons de la voix en unités (grammatisation36) relève d’une procédure singulière qui va avoir un succès particulier dans toutes les sphères des activités de l’Occident : diviser en unités, séparer, mettre à distance, uniformiser37, etc. Les dispositions de l’écriture imprègnent nos comportements et notre lecture du monde : horizontaliser, temporaliser, atomiser, « causaliser » par contiguïté, décontextualiser/codifier38. La tendance technique de la grammatisation penche sans cesse vers une codification rationalisante qui menace de tout transformer en calcul et en quantité39.

Pour le dire avec une métaphore : le scribe est « abécédifié40 ». Notons au passage que Bernard Stiegler revendique l’idée que le cerveau lui-même est transformé par les habitudes d’écritures et de lecture41. Paradoxalement, donc, l’écriture phonétique est une technique, mais ses propriétés vont devenir les propriétés paradigmatiques des formes techniques occidentales : « le logiciel de l’Occident42 ». Autant d’activités qui caractérisent l’esprit de raison moderne et sa froideur scientifique selon De Kerchove et McLuhan : pire, pour David Abram, à cause de cela nous nous rendons insensibles au vivant43.

Pour McLuhan, l’esprit politique de Machiavel et de la Renaissance est le résultat d’un monde qui utilise la typographie et tend à généraliser son principe aux affects politiques44 : privilège des moyens politiques efficaces et froidement opérationnels sur le primat de la vertu morale. Ce sera ce principe typographique qui donnera naissance aux langues nationales, mais aussi l’industrialisation dont les procédés sont systématisés dans l’atelier de Gutenberg bien avant le taylorisme et le fordisme45. En ce sens, la typographie accentue encore plus les propriétés des inscriptions scripturaires utilisant l’alphabet phonétique et devient un paradigme de production et de savoir-être46.

La prudence pharmacologique de la démocratie

Dans nos deux cas d'études, les designers s’équipent d'instruments d'inscription qui sont sciemment désuets et visent à changer la perception des participants. La technique semble inactivée ou peu efficiente, mais il s’agit là certainement d’une manifestation de la phronesis scripturaire du designer graphique.

Pour Stiegler, cette façon d’aborder nos relations sociales et environnementales est liée au fait que nous nous sommes trouvés intoxiqués par l’écriture. Cependant, les sociétés qui se sont succédé depuis les Grecs de l’Antiquité n’ont pas subi les méfaits de l’écriture sans réagir : Stiegler explique que les Grecs ont développé des techniques de contrôle de l’écriture, parmi lesquelles la démocratie et la tragédie sont les plus exemplaires. La tragédie est un produit de la logique de l’écriture47, comme l’est la phronesis de la démocratie athénienne. La démocratie met en critique les lois écrites en cherchant à les réécrire en permanence, la tragédie nous montre l’effet de clôture que la loi écrite provoque sur l’agir humain48.

Les techniques ont des propriétés bien particulières auxquelles l’écriture n’échappe pas. Les techniques se lient à nos corps et nos esprits pour en augmenter les capacités, parfois pour les suppléer : ce sont des prothèses49. Comme les prothèses sur les corps mutilés, les techniques altèrent l’ensemble des activités de la personne. Elles nous relient au réel et à l'existence, nous permettent de les transformer et de ce fait nous affectent profondément. Il y a une satisfaction, propre au fonctionnement physico-chimique du cerveau humain, à provoquer une interaction avec notre environnement et voir celui-ci réagir ou changer. La technique peut finir par nous piéger dans cette auto-satisfaction, Stiegler parle alors d’addiction50. Nous pouvons créer des boucles de rétro-action et entamer avec notre environnement des activités extrêmement répétitives : à cela il n’y aucun mal par essence, car la technique est répétitive par nature. Le problème surgit lorsqu’un individu se retrouve exclusivement absorbé par cette relation qui détruit toute possibilité d’autres relations. La technique suspend le jugement critique (époché) et nous entraîne dans son pouvoir d’action. Ce phénomène est collectif. C’est tout une culture qui peut se trouver abêtie par l’incorporation d’une technique : prise dans ses fonctionnements il est trop tard pour faire machine arrière. La technique ayant structuré systémiquement nos relations sociales et notre sensibilité, notre vision du monde et nos désirs ne peuvent plus sortir de ce cadre de détermination. Les sociétés humaines ont formé des techniques de contrôle pour empêcher les dérives. Dans la modernité historique, ces techniques sont souvent conduites par un esprit critique et la socialisation des savoirs pour pallier les effets négatifs des technologies de l’esprit.

Les techniques suscitent plus ou moins la participation des usagers. McLuhan distingue les médias chauds et froids : les médias chauds sont plus immersifs, plus captivants alors que les médias froids demandent une plus grande implication dans les interprétations à apporter51. Le cinéma est ainsi très chaud alors que l’écriture est froide car elle demande de reconstituer une grande part de l’information en interprétant. Aussi simpliste que puisse paraître cette distinction, elle a le mérite de mettre l’accent sur ce rapport que les techniques entretiennent avec notre attention : elles captent l’attention des êtres humains. C’est bien alors qu’autre chose qu’une activité physique est impliquée dans notre relation aux techniques, celles-ci orientent notre pensée mais aussi nos désirs.

La technique : liant social et support de la sensibilité

Nous constatons ici que nos deux exemples de projets de design graphique n'utilisent pas de médias chauds. Entièrement tournée vers des relations articulées avec des médias « pauvres », ou simples sans innovation technologique a priori. Le geste technique est alors moins captivant et permet de se concentrer sur le déploiement d’un esprit critique. Les situations décrites sont basées sur la recherche d’une qualité sociale de la production d’image52 ou d’une haute qualité relationnelle53. En cela donc rien de surprenant : nous allons voir que pour Stiegler le lien social est une propriété des techniques.

Les techniques sont fondamentalement sociales. Une pratique technique est souvent apprise sous la forme d’usages et de règles pour être ensuite appliquée. C’est aussi que les techniques sont tissées dans des réseaux de pratiques et d’usages. Une pratique obéit à des structures de production organisées (rapport de production) qui vont déterminer les produits et les pratiques techniques. L’ouvrier ou l’artisan travaille dans un réseau fonctionnel et culturel de pratiques : peu de pratiques techniques sont réellement totalement singulières. Ce commun ouvrage nous focalise sur des objets d’attention, jusqu’à totalement construire notre sensibilité au monde. Nous sommes attentifs, à l’intérieur de ce système, à ce qui est utile à ce système par des « effets de machine54 ». En ce sens donc, « le sensible est d’emblée55 » technique : ce à quoi nos esprits font attention est structuré par des instruments de perception techniques et des usages culturels.

Dans l’Antiquité, l’écriture avait créé un milieu dans et par lequel s’est développée une façon nouvelle de penser : les individus y prennent des décisions et ordonnent le monde selon leur volonté, ce qui n’était pas la définition de l’agir humain jusqu’alors56. Pour McLuhan, l’individualisme occidental est une invention intellectuelle rendue possible par l’écriture, privilège des scribes, et massifiée par la typographie.

Pour sentir, il faut alors pratiquer des techniques, créer des relations humaines avec ces pratiques : c’est donc pour cela que Stiegler expliquait avec Leroi-Gourhan qu’il faut un minimum participer pour sentir57, participer techniquement, car sinon nous sommes anesthésiés. Ainsi privés de notre sensibilité, nous ne prenons plus soin de nos organisations sociales, des autres et de nous58. Si nous sommes simples spectateurs sans nous exercer à la pratique des techniques, nous nous éloignons peu à peu du réel. Le réel ne semble plus répondre à nos inflexions et le monde devient comme une expérience « schizophrénique » à laquelle nous ne contribuons pas. Nous devenons des individus désaffectés59 : sans activités et sans affects.

Comment faire alors avec les propriétés si particulières de l’écriture et ses effets techniques : comment mettre en place des techniques de contrôle spécifiques aux inscriptions ? Retraçons quelques effets de la graphie sur les organisations.

Les effets techniques de la graphie sur le politique

Comme nous l’avons évoqué plus haut, il y a une co-évolution des cités-États, des formes de gestion bureaucratique et de l’écriture. La sédentarisation est contemporaine de l’utilisation comptable des premières écritures : inspirées par des notations commerciales ou quantitatives qui permettait de contrôler le prélèvement des impôts et le contrôle des populations60. La préférence pour le blé et sa saisonnalité, facilitant le prélèvement étatique de l’impôt, vont avec l'élévation de murailles qui permet d’empêcher la main d’œuvre de s’enfuir et avec la spécialisation des métiers qui n’existent pas dans les sociétés nomades61. Chacun de ces choix politiques forment un système dans lequel l’écriture tient une place prépondérante. Debray l’exprime dans une sentence : « Il faut à l’intelligence un mur […] la culture (ou l’histoire) est d’abord affaire de clôture […] Seul un enclos permet d’emmagasiner : bétail, outils, céréales, archives, femmes, braises62 ».

Scott prend le cas d’étude historique de la sylviculture scientifique. Son projet et l’évolution de ses méthodes sont caractéristiques. À l’origine, le recensement des arbres sert à favoriser la récolte et observer la productivité des variétés d'arbres dès la fin du XVIIIe siècle. Le projet se trouvant inefficace, les forêts sont rasées pour laisser place à une variété unique d'arbres63. L’écriture tentait de noter la complexité du monde, mais sa logique a prédominée, c'est le réel qui a dû se plier à sa simplification systémique. De même pour les villes dont l’organisation est organique et historique : les routes sont les « sentiers » employés par les habitants peu à peu converties en voie publique, les murs d’enceintes successifs dessinent comme les anneaux de croissance d’un arbre64. Lorsque la ville est pensée avec un plan, elle est faite de lignes droites, d’angles droits et devient alors une ville pensée pour être lisible par des étrangers65.

Rendre la nature et les organisations lisibles semble alors être une ambition cardinale dans l’histoire de la bureaucratie. Les villes étatiques et les villes impériales sont géométriques, car elles sont pensées pour que des étrangers puissent y circuler selon leur logique : sacrifiant ainsi la ville vécue à la ville exploitée.

Il en va de même pour la mise en registre des populations. Les recensements permettent le contrôle et le prélèvement d’impôts. L’écriture est aussi une inscription notariée qui permet d’attribuer un droit de propriété quand il n’existe pas ou de transformer des formes communales plus complexes en droits de propriétés individuels : droit de passage, de communs, d'usages coutumiers, etc.66 Entre les mains des puissants, il permet de spolier des biens et des terres.

Extraire les paroles et les idées dans un support de mémoire donne une autonomie aux idées67. Ainsi abstraites des relations culturelles qui cimentent les collectifs humains et non humains, les idées gagnent une autonomie et un pouvoir nouveau68. Elles ont cependant le pouvoir que leurs supports leur donnent. Ainsi, plus tard dans l’histoire de l’humanité, les idées continueront à avoir des corps techniques :

« Derrière la forme “controverse”, il y a le collège médiéval, base de la scolastique. Derrière la forme “polémique”, il y a les journaux et revues d'opinion, supports de la pensée critique. Derrière la forme “table ronde”, il y a le panel radiophonique et le plateau de télévision, matrices de l’échange d'aujourd'hui. Le clerc a été de monastère, d'université, de cénacle, d'État, d'école, de parti ; il est d'entreprise, par le biais de la presse ou de l'édition, ou bien d'académie, ou bien d'un peu de tous ces corps mêlés, chacun faisant l'anticorps de son voisin et rival. L’école fut une contre-Église (avec ses contre-prêtres et son anticatéchisme), comme les médias sont une contre-école (avec ces superprofesseurs qui sont l'antithèse des professeurs, les grands journalistes, nos nouveaux prêtres). Une dissidence intellectuelle sans réseau d'appui, national ou transfrontalier, est un conte de fées assez flatteur pour nous ensorceler, mais qui ne résiste pas à l'analyse médiologique, à sa liste de questions têtues : quel corps d'appartenance ? Quelle stratégie d'organisation ? Quel réseau de diffusion ? Quels supports ?69 ».

Dans l’Antiquité, l’écriture est aussi utilisée pour décrire des signes de présage70, les inscriptions religieuses qui en découlent acquièrent un pouvoir sur nos consciences — que les idées philosophiques conservent parfois aujourd’hui71. Dès les fondements mésopotamiens, l’écriture est une technique utilisée par les religieux pour la comptabilité, mais aussi pour la communication. La conservation des idées dans des supports pérennes transforme les scribes dans leur conscience du monde. C’est à la fois la vie « séculière72 » qui paraît sans intérêt pour eux, mais aussi une certaine capacité critique qui va avec la distance d’analyse conférée par les inscriptions73 qui les caractérisent. L’écriture fait sortir le scribe de l’hypnose collective des sociétés orales où paroles et chants se confondent. Il est alors détaché de son environnement. C’est aussi l’invention ou le prototype de l’idée de preuve et de vérité pour lesquels l’écriture devient le moyen technique le plus efficace74.

Appliquer la logique de l’écriture puis de la typographie à toutes nos stratégies sociétales revient à diviser les choses pour les contrôler, à les mettre à distance pour les analyser, etc.

Dans nos deux exemples de projet de cartographie, les inscriptions sont co-réalisées. Le résultat ne nous donne en tant que spectateurs aucune prise sur le réel. En fait, ces dispositifs ne peuvent se comprendre que dans la participation active et la co-production. Il n’y a pas ici un rapport de consommateur aux produits, une approche didactique ou une expérience esthétique muséale.

Une ouverture : les effets techniques de la graphie sur la nature

Si la Médiologie et la critique technique apparaissent comme un cadre stimulant intellectuellement, elles nous invitent ici à repenser notre approche du design graphique. Nous le voyons : à la méfiance classique envers une technique (rousseauiste), il nous faut substituer une toute nouvelle conscience (phronesis) de l’effet des techniques scripturaires. Ce n’est plus la nature des techniques qui pose problème, mais leurs connexions (réticulation) et les pratiques qui en sont la cause ou l’effet. Il nous faudrait subvertir ou déconstruire l’écriture et ses organisations.

L’effet dominant du paradigme scriptural est aujourd’hui la destruction du vivant. Cet état d’esprit de scriptocrate nous conduit à simplifier et à détruire la diversité constitutive du vivant et du social75. La diversité, de même que le désordre, fonde la dynamique de subsistance complexe tant sociale que psychique et naturelle. Dans cette organisation scripturaire se joue une grande part de nos habitus destructeurs de la nature, des dépressions post-COVID « surnumérisées » et de l’effondrement de la vie citoyenne. Les attitudes de travail décrites en première partie de cet article me semblent constituer une phronesis à l’égard des dispositions scripturaires négatives du numérique, ensemble de systèmes technologiques qui constituent l’évolution aboutie de la logique de contrôle de l’écriture.

Ce modèle est celui du paradigme de la simplification selon Edgar Morin. Dans notre équipement collectif de la pensée76 le monde est fait d’unités fondamentales séparables qui s’associent de façon compliquée (qui se plie sur soi). Ainsi, connaître ces formes fondamentales rendrait prévisibles les assemblages que la nature propose : les choses n’étant que des additions compliquées de matières fondamentales les unes avec les autres77. Or, les êtres de la nature et le réel de la psyché humaine sont plutôt le résultat d’un agencement complexe. Un grand nombre d’éléments de natures différentes78 interagissent de façons imprévisibles et ces organisations transforment les propriétés de ces assemblages : le carbone peut aussi bien donner du charbon que du diamant, les éléments constitutifs ne permettent pas de prédire les effets émergents de leurs associations.

Comme Baptiste Morizot le défend pour les rivières, les loups, les castors et les ours, nous avons tendance à simplifier la grammaire du monde vivant à une orthographie lisible et rigide : réduisant par exemple les rivières à un verbe d’action unique qui serait « s’écouler »79. La nature, dans ses principes complexes, est fragile. Chaque être est constitutivement interrelié à d’autres êtres de natures différentes80 : pas seulement sur des plans similaires ou des ordres communs, les individus se tissent avec des êtres parfois en complète contradiction de logiques de vie. L’efficacité semble alors être un agent destructeur. Homogénéiser, séparer, mettre à distance, grouper par analogie et simplifier semblent être les marqueurs d’une intoxication aux inscriptions.

Les abstractions scripturaires sont le domaine de prédilection des designers graphiques. Ces derniers « organisent l’apparaître » du pouvoir de l’écrit. Pourtant, les résultats formels et fonctionnels auxquels aboutissent les designers peuvent paraître décevants ou inefficaces. Les deux collectifs de designers pris ici en exemple sont, comme beaucoup d’autres, dans le refus de cette simplification et de cette efficacité. In fine, l’important est dans le processus démocratique de transformation et de désintoxication technique que ces dispositifs permettent.

Bibliographie

— Abram, David, Comment la terre s’est tue, Paris, La découverte, 2013

— Calvet, Louis-Jean, Histoire de l'écriture, Paris, Fayard 2011

— Charpin, Dominique, Lire et écrire à Babylone, Paris, PUF, 2008

— Debray, Régis, Cours de médiologie générale, Paris, Gallimard, 1997

— Debray, Régis, Le Scribe, Genèse du politique, Paris, Grasset, 1980

— De Kerckhove, Derrick, La civilisation vidéo-chrétienne, Paris, Retz, 1991

— Deleuze, Gilles ; Guattari, Félix, Capitalisme et Schizophrénie I : Anti-Œdipe, Paris, Les éditions de minuit, 1972

— Deleuze, Gilles ; Guattari, Félix, Capitalisme et Schizophrénie 2 : Mille-plateaux, Paris, Les éditions de Minuit, 1980

— Goody, Jack, La raison graphique : La domestication de la pensée sauvage, Paris, Les éditions de Minuit, 1979

— Goody, Jack, La logique de l’écriture, Paris, Armand Colin,1986

— Goody, Jack, Pouvoir et savoir de l’écrit, Paris, La Dispute, 2007

— Guattari, Félix Lignes de fuite, pour un autre monde de possibles, La Tour d’Aigues, éditions de l’Aube, 2011

— Latour, Bruno, Enquête sur les modes d’existence, une anthropologie des modernes, Paris, La découverte, 2012

— Latour, Bruno, Nous n’avons jamais été modernes, Paris, La découverte, 1991

— McLuhan, Marshall, La Galaxie Gutenberg. Tome 1 : La genèse de l’homme typographique, Paris, Gallimard, 1977

— McLuhan, Marshall, La Galaxie Gutenberg. Tome 2 : La genèse de l’homme typographique, Paris, Gallimard, 1977

— McLuhan, Marshall, Pour comprendre les médias, Paris, Seuil, 1968

— Morin, Edgar, La Méthode, t. 1, La Nature de la Nature, Paris, Seuil, 1977

— Morin, Edgar, La Méthode, t. 4, Les Idées. Leur habitat, leur vie, leurs mœurs, leur organisation, Paris, Seuil, 1991

— Morin, Edgar, La Méthode, t. 5, La connaissance de la connaissance, Paris, Seuil, 1991

— Morin, Edgar, La Méthode, t. 6, Éthique, Paris, Seuil, 2004

— Morin, Edgar, Introduction à la pensée complexe, Paris, Points, 2005

— Scott, James C., Homo Domesticus. Une histoire profonde des premiers États, Paris, la découverte, 2021

— Scott, James C., L’oeil de l’État, Paris, la découverte, 2024

— Stiegler, Bernard, De la misère symbolique 2, La catastrophè du sensible, Paris, Galilée, 2005

— Stiegler, Bernard, Mécréance et Discrédit .1, La décadence des démocraties industrielles, Paris, Galilée, 2004

— Stiegler, Bernard, Mécréance et Discrédit .2, Les sociétés incontrôlables d’individus désaffectés, Paris, Galilée, 2006

— Stiegler, Bernard, Prendre soin : de la jeunesse et des générations, Paris, Flammarion, 2008

— Stiegler, Bernard ; Petit, Victor, Pharmacologie du Front National suivi du Vocabulaire d’Ars Industrialis, Paris, Flammarion, 2013

— Stiegler, Bernard, La Technique et le temps, I, II, III, Paris, Fayard, 2018

Remerciements : Roberto Barbanti, Jean-Marc Bretegnier, Antoine Châtelet, Charles Gauthier, Timothée Gouraud, Matthieu Marchal, Capucine Wauquiez

-

Au sens ici de Bruno Latour dans Aït-Touati Frédérique, Frodon Jean-Michel, Latour Bruno, Ricci Donato, Puissance de l’enquête. L’école des arts politiques, Paris, Les liens qui libèrent, 2022. ↩

-

Les outils ont fait l’objet d’une recherche préalable avec des étudiants de DNMADE Graphisme 3e année à Sèvres : Carla Barreto, Risch Éana, Elsa Leveel, Selma Ferrier, Livia Fraval, Anaïs Gouez, Mady Mathais, Cécilia Mérilleau-Dusart, Alice Normand, Fanny Proisy, Matthieu Tréhin, Vasantharajan Vasini - c’est Mady Mathais qui proposera un dispositif de carte avec une déambulation pour aller à la rencontre des habitants de Chaumont. ↩

-

Jean-Marc Bretegnier lors d’une réunion de co-pilotage en avril 2024. ↩

-

Entretien-description avec Matthieu Marchal, juillet 2024. ↩

-

Voir Tiercelin, Claudine, « Et si nous considérions l’abduction comme un sentiment épistémique ? », Colloque sur l’abduction, novembre 2015, Grenoble, p. 81-95, en ligne : hal-04055964. ↩

-

Entretien-description avec Matthieu Marchal, juillet 2024. ↩

-

Scott, James C., L’oeil de l’État, Paris, La découverte, 2024, p. 102-156. ↩

-

Guattari, Félix, Qu’est-ce que l’écosophie ?, Paris, Lignes poche, 2013, p. 209 et Guattari, Félix, La Révolution moléculaire, Paris, Les Prairies ordinaires, 2012, p. 523. ↩

-

Scott, James C., Homo Domesticus. Une histoire profonde des premiers États, Paris, la découverte, 2021, p. 181. ↩

-

Ibidem, p. 181. ↩

-

Ibid., p. 181. ↩

-

Ce que j’ai appelé autre part la triple représentation du design social : identitaire, idéologique, politique, dans Aucompte, Yann, « Sur les performances sociales et politiques du design graphique. L'hybridité des pratiques de graphisme participatif dans l'espace public », dans Antonioli, Manola, Bulou Fézard, Florian (dir.), Entre les lignes. Anthropologie, littérature, arts et espace, Paris, Mimesis, 2021. ↩

-

Avec un pouvoir que certains vont même jusqu’à qualifier de magique, dans Sabatier, Fabrice, « Saisir l’économie par le(s) sens Une approche critique et sorcière de la visualisation de données économiques par le design », 2.4. La perspective magique et la méthode sorcière, en ligne : https://www.fabricesabatier.com/#toc213. ↩

-

Quesnay, François, Le tableau économique, Versailles, 1758. ↩

-

Scott, James C., Homo Domesticus. Une histoire profonde des premiers États, op. cit., 2021, p. 176. ↩

-

Ibidem, p. 177. ↩

-

Guattari, Félix, Lignes de fuite, pour un autre monde de possibles, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2011, p. 120-135. ↩

-

Djian, Jean-Michel, Politique culturelle : La fin d'un mythe, Paris, Gallimard, 2005 et dans un autre domaine Guérault, Élie, Le déclin de la petite bourgeoisie culturelle, Paris, Raisons d’agir, 2023. ↩

-

Goody, Jack, La logique de l’écriture, op. cit., p. 60-61 ; Calvet, Louis-Jean, Histoire de l’écriture, Paris, Fayard, 2010, p. 43-61 et Scott, James C., Homo Domesticus, op. cit., p. 47. ↩

-

Charpin, Dominique, Lire et écrire à Babylone, Paris, PUF, 2008, p. 41-43 et p. 161-192. ↩

-

Les récits restent transmis par oral, les transcriptions écrites étant aujourd'hui principalement découvertes dans les bibliothèques privées des dirigeants, Charpin Dominique, Lire et écrire à Babylone, Paris, PUF, 2008, p. 193-228. ↩

-

Charpin, Dominique, Lire et écrire à Babylone, op. cit., p. 60. ↩

-

Calvet, Louis-Jean, Histoire de l’écriture, op. cit., 2010, p. 44-45 et Scott, James C., Homo Domesticus, op. cit., 2021, p. 178. ↩

-

Au sens de Foucault et Stiegler, Foucault, Michel, « L’écriture de soi », dans Dits et écrits, t. 2, Paris, Gallimard, 2001, p. 1237-1242 et chez Bernard Stiegler/Ars Industrialis, dans Stiegler, Bernard, Petit, Victor, Pharmacologie du Front National suivi du Vocabulaire d’Ars Industrialis, Paris, Flammarion, 2013, p. 418-419. ↩

-

Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, Mille-Plateaux : Capitalisme et schizophrénie II, Paris, Minuit, 1980, p. 258. ↩

-

Goody, Jack, La raison graphique : La domestication de la pensée sauvage, Paris, Les éditions de Minuit, 1979, p. 85-107. ↩

-

Latour, Bruno, Nous n’avons jamais été modernes, Paris, La découverte, 1991, p. 23-70 et dans Latour, Bruno, Enquête sur les modes d’existence. Une anthropologie des Modernes, Paris, La Découverte, coll. « Hors collection Sciences Humaines », 2012 où il décrit les fonctionnements détaillés des institutions et activités qui caractérisent cette constitution. ↩

-

Que Latour définira d’abord au nombre de 8 catégories dans “Petite philosophie de l'énonciation », puis prolongera cette distinction en créant 15 catégories (p. 484-485) dans Enquête sur les modes d’existence. Latour, Bruno, «Petite philosophie de l’énonciation», dans Basso, Pierluigi, Corrain, Lucia (dir.), Eloqui de senso. Dialoghi semiotici per Paolo Fabbri Orizzonti, compiti e dialoghi della semiotica. Saggi per Paolo Fabbri, Milano, Costa & Nolan, p. 71-94, en ligne ici : http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/75-FABBRI-FR.pdf, consulté le 16/04/2025 et Latour, Bruno, Enquête sur les modes d’existence. Une anthropologie des Modernes, op. cit. ↩

-

Latour, Bruno, Enquête sur les modes d’existence. Une anthropologie des Modernes, op. cit., p. 29-33. ↩

-

Ibidem, p. 357-380. ↩

-

Ibid., p. 237-260. ↩

-

Ibid., p. 79-104. ↩

-

Ibid., p. 327-356. ↩

-

Ibid., p. 297-326. ↩

-

Stiegler, Bernard, De la misère symbolique 2, La catastrophè du sensible, Paris, Galilée, 2005, p. 282 et chez McLuhan, Marshall, La Galaxie Gutenberg. Tome 1 : La genèse de l’homme typographique, Paris, Gallimard, 1977, p. 279-280. ↩

-

Emprunté à Sylvain Auroux défini dans Stiegler, Bernard, Petit, Victor, entrée « Grammatisation (techniques de reproduction) », dans Pharmacologie du Front National suivi du Vocabulaire d’Ars Industrialis, Paris, Flammarion, 2013, p. 400-402. ↩

-

Scott, James C., Homo Domesticus, op. cit., p. 178. ↩

-

De Kerckhove, Derrick, La civilisation vidéo-chrétienne, Paris, Retz, 1991, p. 23-26. ↩

-

Stiegler, Bernard, Mécréance et Discrédit 1., La décadence des démocraties industrielles, Paris, Galilée, 2004, p. 74 et p. 126-128. ↩

-

Traduction de Usher, Payson, History of Mechanical Inventions, Boston, Beacon Press, p. 239, proposée dans la traduction française de McLuhan, Marshall, La Galaxie Gutenberg, la genèse de l’homme typographique, t. 2, Paris, Gallimard, 1977, p. 280. ↩

-

Il s'appuie pour cela sur des études neurologiques, notamment chez Dehaene, Stanislas, dans Les Neurones de la lecture, Paris, Odile Jacob, 2007 cité dans Stiegler, Bernard, Petit,Victor, Pharmacologie du Front National suivi du Vocabulaire d’Ars Industrialis, Paris, Flammarion, 2013, p. 125-129. ↩

-

De Kerckhove, Derrick, La civilisation vidéo-chrétienne, op. cit., 1991, p. 11. ↩

-

Abram, David, Comment la terre s’est tue, Paris, La découverte, 2013, p. 125-182. ↩

-

McLuhan, Marshall, La Galaxie Gutenberg. Tome 2 : La genèse de l’homme typographique, op. cit., p. 310-316. ↩

-

McLuhan, Marshall, La Galaxie Gutenberg. Tome 1 : La genèse de l’homme typographique, op. cit., p. 278-282. ↩

-

McLuhan, Marshall, La Galaxie Gutenberg. Tome 2 : La genèse de l’homme typographique, op. cit., p. 287-304. ↩

-

De Kerckhove, Derrick, La civilisation vidéo-chrétienne, op. cit., p. 62-82. ↩

-

Stiegler, Bernard, « L’invention théâtrale du peuple », dans Bailly, Jean-Christophe, Guénoun, Denis, Stiegler, Bernard, Le théâtre, le peuple, la passion, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2006, p. 24-27. ↩

-

Stiegler, Bernard, La Technique et le temps, I, II, III, Paris, Fayard, 2018, p. 327, p. 343-355 et Stiegler, Bernard, Victor Petit, entrée « Prothéticité », dans Pharmacologie du Front National suivi du Vocabulaire d’Ars Industrialis, op. cit., p. 425. ↩

-

Stiegler, Bernard, Mécréance et Discrédit 1., La décadence des démocraties industrielles, Paris, Galilée, 2004, p. 48-53 défini dans Stiegler, Bernard, Petit, Victor, entrée « Addiction », dans Pharmacologie du Front National suivi du Vocabulaire d’Ars Industrialis, op. cit., p. 373-374. ↩

-

McLuhan, Marshall, Pour comprendre les médias, op. cit., p. 41-52. ↩

-

Bretegnier, Jean-Marc, décrit cette qualité de production comme constitutive des compétences d’un « passeur d’images ». ↩

-

Terme utilisé par l’association qui gère les Chaudronneries à Montreuil. ↩

-

Debray, Régis, Cours de médiologie générale, Paris, Gallimard, 1997, p. 77. ↩

-

Stiegler, Bernard, De la misère symbolique 2, La catastrophè du sensible, Paris, Galilée, 2005, p. 62. ↩

-

McLuhan, Marshall, La Galaxie Gutenberg. Tome 1 : La genèse de l’homme typographique, op. cit., p. 107-111. ↩

-

Stiegler, Bernard, De la misère symbolique 2, La catastrophè du sensible, op. cit., p. 62-71. ↩

-

Stiegler, Bernard, Prendre soin : de la jeunesse et des générations, Paris, Flammarion, 2008. ↩

-

Stiegler, Bernard, Mécréance et Discrédit 2, Les sociétés incontrôlables d’individus désaffectés, Paris, Galilée, 2006, p. 117-148. ↩

-

Scott, James C., Homo Domesticus. Une histoire profonde des premiers États, op. cit., p. 172-182 ↩

-

Ibidem, p. 170-171. ↩

-

Debray, Régis, Le Scribe, Paris, Livre de poche, 1980, p. 18-22. ↩

-

C. Scott, James, L’Oeil de l’État, Paris, La découverte, 2024, p. 28-48. ↩

-

Ibidem, p. 102-104. ↩

-

Ibid., p. 610-612. ↩

-

Goody, Jack, Logique de l’écriture, p. 83-86. ↩

-

Ibidem, p. 33-34. ↩

-

Debray, Régis, Cours de médiologie générale, op. cit., p. 74-76. ↩

-

Ibid., p. 82. ↩

-

Goody, Jack, Logique de l’écriture, op. cit., p. 47. ↩

-

Morin, Edgar, La Méthode, t. 4, Les Idées. Leur habitat, leur vie, leurs mœurs, leur organisation, Paris, Seuil, 199, p. 138. ↩

-

Goody, Jack, Logique de l’écriture, op. cit., p. 61. ↩

-

Ibidem, p. 134. ↩

-

Goody, Jack, Logique de l’écriture, op. cit., p. 152-153. ↩

-

Morin, Edgar, La Méthode, t. 6, Éthique, Paris, Seuil, 2004, p. 65-67, Scott, James C., L’Œil de l’État, Paris, La découverte, 2024, p. 617. ↩

-

Guattari, Félix, Lignes de fuite, pour un autre monde de possibles, La Tour d’Aigues, éditions de l’Aube, 2011, p. 57-61. ↩

-

Morin, Edgar, Introduction à la pensée complexe, Paris, Seuil, 1991, p. 79. ↩

-

Ibidem, p. 28. ↩

-

Dans une perspective fluxiste, Baptiste Morizot dans Rendre l’eau à la terre, Paris, Actes Sud, 2024, p. 29 : citant Emily Fairfax et André Whittle, « Smokey the Beaver : Beaver-dammed riparian corridors stay green during wildfire throughout the western United States », Ecological Applications, 2020. ↩

-

Morin, Edgar, Introduction à la pensée complexe, op. cit., 1991, p. 48. ↩